北京琴書――音楽と語りが織りなす北京の伝統芸能

中国の首都・北京は、長い歴史と豊かな文化を誇る都市です。その中でも「北京琴書」は、北京の伝統芸能として深く根付いており、音楽と語りが絶妙に融合した独特の表現形式として知られています。北京琴書は、単なる音楽や語りの枠を超え、物語を通じて人々の感情や生活を映し出す芸術であり、北京の文化的アイデンティティの一部となっています。本稿では、北京琴書の起源や特徴、演奏スタイル、物語の内容、名人たち、保存と継承の取り組み、そして現代社会における役割について詳しく紹介します。日本の読者の皆様にとっても、北京琴書の魅力が伝わりやすいよう、わかりやすく解説していきます。

北京琴書ってどんなもの?

北京琴書の起源と歴史

北京琴書は、清朝末期から民国時代にかけて北京を中心に発展した伝統的な語り芸能の一つです。その起源は、明清時代の北方地方で流行した「琴書」という語り物に遡ります。琴書とは、弦楽器の琴を伴奏に、物語を語る形式の芸能で、元々は庶民の娯楽として親しまれてきました。北京琴書はその中でも特に北京地域で独自の発展を遂げ、北京の方言や風俗を反映した語り口が特徴となっています。

20世紀初頭には、北京琴書は市井の人々の間で広く愛され、劇場や茶館での上演が盛んに行われました。特に1920年代から1940年代にかけては、多くの名人が登場し、北京琴書の芸術性が高まりました。しかし、文化大革命の時期には一時的に衰退しましたが、その後の改革開放政策により再び注目を浴び、保存・継承の動きが活発化しました。

現在では、北京琴書は中国の非物質文化遺産に登録され、伝統芸能としての価値が認められています。歴史的な背景を持ちながらも、現代の生活や社会問題を反映した新しい演目も生まれており、伝統と革新が共存する芸術形態として発展を続けています。

名前の由来と特徴

「北京琴書」という名前は、北京を拠点に活動する琴書の一派であることを示しています。琴書は元来、琴という弦楽器を伴奏に物語を語る芸能であり、「琴」と「書(語り)」が組み合わさった名称です。北京琴書は特に北京方言を用い、北京の文化や風俗を色濃く反映しているため、その名が付けられました。

北京琴書の最大の特徴は、語りと音楽の絶妙な融合にあります。語り手は物語の登場人物の声色を巧みに使い分け、感情豊かに物語を展開します。伴奏の琴は、語りのリズムや感情を支え、場面の雰囲気を盛り上げる役割を果たします。このように、音楽と語りが互いに補完し合うことで、聴衆は物語の世界に引き込まれていきます。

また、北京琴書は演目の内容が多様であることも特徴です。歴史物語や民間伝説、恋愛物語、社会風刺など、幅広いテーマが取り扱われています。これにより、老若男女問わず多くの人々に親しまれ、北京の文化的な生活の一部として定着しています。

他の中国伝統芸能との違い

中国には多種多様な伝統芸能が存在しますが、北京琴書はその中でも独自の地位を占めています。例えば、京劇は華やかな衣装と大掛かりな舞台装置を特徴とし、歌唱と演技が中心ですが、北京琴書はよりシンプルな舞台で、語りと琴の伴奏に重点を置いています。つまり、視覚的な華やかさよりも、語りの技巧と音楽の調和に重きを置く点が異なります。

また、他の北方の語り芸能である評書や快板とは異なり、北京琴書は琴の伴奏が必須であり、その音色が物語の情感を深める重要な要素となっています。評書は主に語り手の話術に依存し、快板はリズミカルな語りが特徴ですが、北京琴書は音楽と語りのバランスが絶妙で、独特の芸術性を持っています。

さらに、北京琴書は北京方言を用いるため、北京の地域文化や生活習慣が色濃く反映されている点も他の地域の伝統芸能と異なります。これにより、北京琴書は北京の都市文化を象徴する芸能としての役割を果たしており、地域のアイデンティティを強く感じさせるものとなっています。

北京琴書の演奏スタイル

使用される楽器について

北京琴書の演奏において最も重要な楽器は「琴」です。ここでいう琴は、一般的な古琴とは異なり、主に三弦や琵琶のような弦楽器が用いられます。これらの弦楽器は、語りのリズムや感情に合わせて繊細かつ多彩な音色を奏で、物語の場面ごとに異なる雰囲気を作り出します。琴の演奏は単なる伴奏にとどまらず、語り手の感情を増幅し、聴衆の心に響く重要な役割を担っています。

また、場合によっては打楽器や笛などの補助的な楽器が加わることもあります。これらは特に劇的な場面や感情の高まりを表現する際に用いられ、演奏全体のダイナミズムを高めます。しかし、北京琴書の基本はあくまで琴の伴奏と語りの調和であり、過度な楽器の使用は避けられています。

さらに、演奏者は楽器の扱いだけでなく、語りのリズムや間の取り方にも細心の注意を払います。楽器の音色と語りのテンポが一体となることで、物語の世界観がより鮮明に伝わり、聴衆は深い感動を覚えます。このように、楽器の選択と演奏技術は北京琴書の魅力を支える重要な要素です。

代表的な演奏形式

北京琴書の演奏形式は、主に「独奏」と「合奏」の二つに大別されます。独奏は一人の語り手が琴を伴奏に物語を語る形式で、語り手の技量や表現力が直接的に観客に伝わります。独奏は小規模な茶館や家庭での鑑賞に適しており、親密な雰囲気の中で物語が展開されます。

一方、合奏形式では複数の演奏者が参加し、語り手の語りに加え、複数の楽器が重なり合うことでより豊かな音響空間が生まれます。合奏は劇場や大型の公演で行われることが多く、視覚的な演出や舞台装置が加わることもあります。これにより、物語のドラマ性や迫力が増し、観客を強く惹きつけます。

また、北京琴書には即興的な要素も含まれており、語り手は観客の反応やその場の雰囲気に応じて語りの内容や表現を微調整します。この柔軟性が北京琴書の魅力の一つであり、同じ物語でも演者によって異なる味わいが生まれます。こうした多様な演奏形式が、北京琴書の幅広い魅力を支えています。

歌詞と語りの魅力

北京琴書の歌詞は、北京方言を基調としながらも、詩的でリズミカルな表現が特徴です。語り手は言葉の抑揚や間の取り方を巧みに操り、物語の登場人物の感情や場面の情景を生き生きと描き出します。歌詞には韻を踏んだり、繰り返しのフレーズを用いたりすることで、聴衆の記憶に残りやすく、感情移入を促します。

語りの魅力は、単なる物語の伝達にとどまらず、演者の声の変化や表現力により、登場人物の性格や心理状態が鮮明に伝わる点にあります。例えば、悲しい場面では声を震わせ、喜びの場面では明るく軽快な調子で語るなど、感情の起伏を巧みに表現します。これにより、聴衆はまるで物語の中に入り込んだかのような体験を得られます。

さらに、歌詞には北京の風俗や市井の生活が織り込まれているため、聴く人々は物語を通じて北京の歴史や文化を身近に感じることができます。こうした言葉の力と語りの技巧が融合し、北京琴書は単なる娯楽を超えた文化的価値を持つ芸術となっています。

北京琴書の物語とテーマ

よく語られる物語や題材

北京琴書でよく語られる物語は、歴史的な英雄譚や民間伝説、恋愛物語が中心です。例えば、三国志の英雄たちの活躍や、古代の名将の逸話など、歴史上の人物を題材にした物語は人気があります。これらの物語は、勇気や忠誠、知恵といった普遍的な価値観を伝える役割を果たしています。

また、民間伝説や神話も多く取り上げられます。妖怪や仙人、神々が登場する幻想的な物語は、聴衆の想像力を刺激し、娯楽性を高めています。恋愛物語では、身分の違いや困難を乗り越える男女の姿が描かれ、感動的なドラマとして親しまれています。

さらに、社会風刺や人間模様を描いた現代的な題材も増えてきました。都市生活の矛盾や家族の問題、社会変化に伴う葛藤など、現代の聴衆が共感できるテーマを扱うことで、北京琴書は時代とともに進化しています。

北京の風俗や市井の生活

北京琴書の物語には、北京の風俗や市井の生活が色濃く反映されています。語りの中には、北京の四合院や胡同(路地)、市場の賑わい、庶民の暮らしぶりが生き生きと描かれ、聴衆は物語を通じて北京の日常を垣間見ることができます。これにより、北京琴書は単なる物語の語りではなく、地域文化の記録としての役割も果たしています。

また、北京の方言や慣用句が多用されるため、言葉のニュアンスやユーモアが地域色を強調しています。例えば、北京の人々の気質や性格、生活習慣が登場人物の言動に反映され、リアリティと親しみやすさを生み出しています。こうした描写は、北京の歴史や文化を理解する上で貴重な資料となっています。

さらに、祭りや伝統行事、食文化なども物語の中で紹介されることがあり、北京の多様な文化的側面を伝える役割を担っています。これにより、北京琴書は地域の文化的アイデンティティを強化し、聴衆に地元への愛着を促す効果もあります。

現代社会を映す新しいテーマ

近年、北京琴書は伝統的な題材に加え、現代社会の問題や生活を反映した新しいテーマにも取り組んでいます。都市化の進展や社会の変化に伴う家族の問題、若者の葛藤、環境問題など、現代の聴衆が直面する課題を題材にすることで、北京琴書は時代に即した芸術としての存在感を高めています。

例えば、現代の都市生活における孤独や人間関係の希薄さを描いた物語は、多くの若者の共感を呼んでいます。また、伝統と現代の価値観の衝突をテーマにした作品もあり、文化の継承と革新の問題を考えさせる内容となっています。これにより、北京琴書は単なる過去の遺産ではなく、現代社会に生きる芸術としての役割を果たしています。

さらに、社会的なメッセージを込めた作品も増えており、教育的な側面も強まっています。例えば、環境保護や公共マナーの重要性を訴える物語は、娯楽性と啓発性を兼ね備え、幅広い層に受け入れられています。こうした新しいテーマの導入は、北京琴書の未来を切り開く重要な要素となっています。

北京琴書の名人たち

歴史に名を残す演者

北京琴書の歴史には、多くの名人が名を刻んでいます。中でも清末から民国時代にかけて活躍した張三、李四(仮名)は、その卓越した語り口と演奏技術で北京琴書の発展に大きく貢献しました。彼らは伝統的な物語を洗練させるとともに、新しい演目の創作にも積極的に取り組み、後進の育成にも力を注ぎました。

また、20世紀初頭の名人である王五(仮名)は、独特の声色と表現力で聴衆を魅了し、多くの弟子を育てました。彼の演技は録音や映像に残されており、今日の研究や教育において貴重な資料となっています。これらの歴史的名人たちは、北京琴書の芸術的基盤を築き、その伝統を後世に伝える役割を果たしました。

さらに、彼らのエピソードには、貧しい生活の中で芸を磨き、困難を乗り越えて成功を収めたものが多く、北京琴書の精神性や庶民文化としての側面を象徴しています。こうした名人たちの人生は、北京琴書の魅力と深さを理解する上で欠かせない要素です。

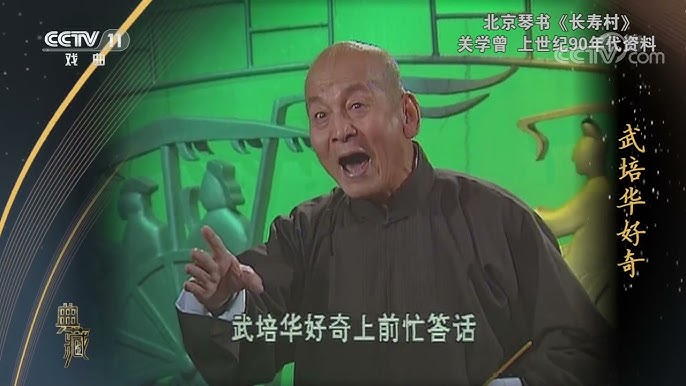

現代の著名な演奏家

現代においても、北京琴書の名人は数多く存在します。例えば、李明(仮名)は、伝統的な技術を守りつつも現代的な演出を取り入れ、若い世代にも北京琴書の魅力を広めています。彼の公演は国内外で高く評価され、北京琴書の国際的な普及にも貢献しています。

また、女性演奏家の張華(仮名)は、繊細で感情豊かな語り口が特徴で、特に恋愛物語や女性視点の作品で高い評価を得ています。彼女は若手育成にも熱心で、北京琴書の未来を担う存在として期待されています。こうした現代の名人たちは、伝統の継承と革新の両面で重要な役割を果たしています。

さらに、現代の演奏家はメディアやデジタル技術を活用し、北京琴書の魅力を多様な形で発信しています。オンライン配信や映像作品への出演など、新しい表現手段を積極的に取り入れることで、より広い層に北京琴書を届けています。これにより、伝統芸能としての北京琴書は現代社会においても活力を保っています。

名人たちのエピソード

北京琴書の名人たちには、興味深いエピソードが数多く伝えられています。例えば、ある名人は貧しい家庭に生まれながらも、幼少期から琴書に熱中し、独学で技術を磨いたという話があります。彼は数々の困難を乗り越え、最終的には北京の有名な劇場で主演を務めるまでに成長しました。このような努力と情熱の物語は、多くの後進にとって励みとなっています。

また、別の名人は、演奏中に突然のトラブルが起きた際も即興で物語を続け、観客を魅了したという逸話があります。彼の柔軟な対応力と豊かな表現力は、北京琴書の即興性と芸術性を象徴しています。こうしたエピソードは、北京琴書の舞台裏にある人間味や芸術家の精神を伝えています。

さらに、名人たちはしばしば弟子との師弟関係を大切にし、伝統の継承に情熱を注いできました。師匠から弟子へと技術や精神が受け継がれる過程は、北京琴書の文化的連続性を支える重要な要素です。これらのエピソードは、北京琴書の歴史と文化の深さを理解する上で欠かせません。

北京琴書の保存と継承

非物質文化遺産としての登録

北京琴書は、中国政府により非物質文化遺産として正式に登録されています。この登録は、北京琴書が単なる娯楽ではなく、文化的・歴史的価値を持つ重要な伝統芸能であることを国として認めた証です。非物質文化遺産登録により、北京琴書の保存と継承に向けた政策的支援や資金援助が受けられるようになりました。

この登録はまた、北京琴書の知名度向上にも寄与しています。国内外の文化機関や研究者が北京琴書に注目し、調査や教育プログラムが充実しています。これにより、北京琴書の芸術性や歴史的背景が広く理解されるようになり、文化遺産としての価値がさらに高まっています。

さらに、非物質文化遺産としての登録は、北京琴書の将来的な持続可能性を確保するための重要な基盤となっています。伝統芸能が時代の変化に埋もれないよう、制度的な保護と支援が整えられていることは、北京琴書の未来にとって大きな希望となっています。

若い世代への伝承活動

北京琴書の保存には、若い世代への伝承活動が欠かせません。現在、北京市内の文化施設や学校では、北京琴書のワークショップや講座が開催されており、子どもや若者が直接名人から技術や知識を学ぶ機会が増えています。これにより、伝統芸能の担い手が次世代に確実に引き継がれています。

また、若手演奏家の育成にも力が入れられており、専門の養成機関や公演の場が整備されています。若者たちは伝統的な技術を学ぶだけでなく、現代的な表現方法や舞台演出も習得し、北京琴書の新たな可能性を模索しています。こうした取り組みは、伝統と革新のバランスを保つ上で重要です。

さらに、デジタルメディアを活用した教育も進んでいます。オンライン講座や動画配信を通じて、地理的な制約を超えて多くの若者が北京琴書に触れられるようになりました。これにより、伝承の裾野が広がり、北京琴書の持続的な発展が期待されています。

北京市内での体験や鑑賞スポット

北京市内には、北京琴書を体験したり鑑賞したりできるスポットが数多く存在します。例えば、伝統的な茶館や文化センターでは、定期的に北京琴書の公演が行われており、観光客や地元の人々が気軽に鑑賞できます。これらの場所は、伝統芸能の雰囲気を味わいながら、北京琴書の魅力を直接体感できる貴重な場となっています。

また、一部の博物館や文化施設では、北京琴書の歴史や楽器、衣装などを展示しており、視覚的な理解を深めることができます。体験型のワークショップも開催されており、初心者でも語りや楽器演奏に挑戦できる機会が提供されています。これにより、北京琴書への関心が高まり、文化交流の促進にもつながっています。

さらに、北京琴書の公演は季節ごとの祭りや文化イベントでも披露されることが多く、これらの機会を利用して訪れるのもおすすめです。こうした多様な鑑賞・体験スポットは、北京琴書の文化的価値を広く伝える役割を果たしており、北京の文化観光の重要な要素となっています。

北京琴書と現代社会

メディアや映画での活用

現代のメディアや映画においても、北京琴書は重要な文化資源として活用されています。テレビドラマや映画の中で北京琴書の演奏シーンが取り入れられることが増え、伝統芸能の魅力が視覚的に伝えられています。これにより、若い世代や海外の視聴者にも北京琴書の存在が広く知られるようになりました。

また、ドキュメンタリー番組や文化特集では、北京琴書の歴史や名人の紹介、演奏の様子が詳しく取り上げられています。これらのメディアは、北京琴書の理解を深めるとともに、保存・継承の重要性を訴える役割も果たしています。メディアを通じた情報発信は、伝統芸能の現代的な価値を再認識させる効果があります。

さらに、インターネットやSNSを活用した動画配信も盛んで、北京琴書の演奏や解説が手軽に視聴できるようになりました。これにより、地理的な制約を超えて多くの人々が北京琴書に触れられ、ファン層の拡大や新たな交流の場が生まれています。

海外での紹介と反響

北京琴書は、海外でも中国文化の代表的な伝統芸能として紹介されています。国際的な文化交流イベントやフェスティバルでの公演を通じて、外国人観客にその独特の魅力が伝えられています。特に、語りと音楽の融合という普遍的な芸術性が評価され、多くの国で好評を博しています。

また、海外の大学や研究機関でも北京琴書の研究が進められており、学術的な関心も高まっています。これにより、北京琴書の文化的背景や技術が国際的に理解されるとともに、保存・継承のための国際的な協力も模索されています。こうした動きは、北京琴書のグローバルな発展に寄与しています。

さらに、海外のメディアやSNSでの紹介により、若い世代の関心も高まっています。外国人のファンコミュニティが形成され、北京琴書のオンライン公演やワークショップに参加する例も増えています。これにより、北京琴書は国境を越えた文化交流の架け橋としての役割も果たしています。

未来への展望と課題

北京琴書の未来には多くの期待が寄せられていますが、一方でいくつかの課題も存在します。まず、伝統芸能としての持続可能性を確保するためには、若い世代の関心と参加をいかに促すかが重要です。現代の多様な娯楽や生活スタイルの中で、北京琴書がどのように存在感を保つかは大きな課題となっています。

また、伝承者の高齢化や後継者不足も深刻な問題です。名人の技術や知識を体系的に記録し、教育プログラムを充実させることが急務です。デジタル技術の活用や国際的な協力を通じて、伝統の保存と革新を両立させる取り組みが求められています。

さらに、北京琴書の芸術性を維持しつつ、現代社会のニーズに応える新しい表現やテーマの開発も必要です。伝統に固執するだけでなく、時代に即した進化を遂げることで、北京琴書はより多くの人々に愛され続けるでしょう。こうした展望と課題を乗り越え、北京琴書は今後も北京の文化的宝として輝き続けることが期待されています。

以上が北京琴書の詳細な紹介です。北京琴書は、北京の歴史と文化を映し出す貴重な伝統芸能であり、音楽と語りの融合によって独特の魅力を放っています。日本の皆様にも、ぜひその深い世界に触れていただき、北京の文化の豊かさを感じていただければ幸いです。