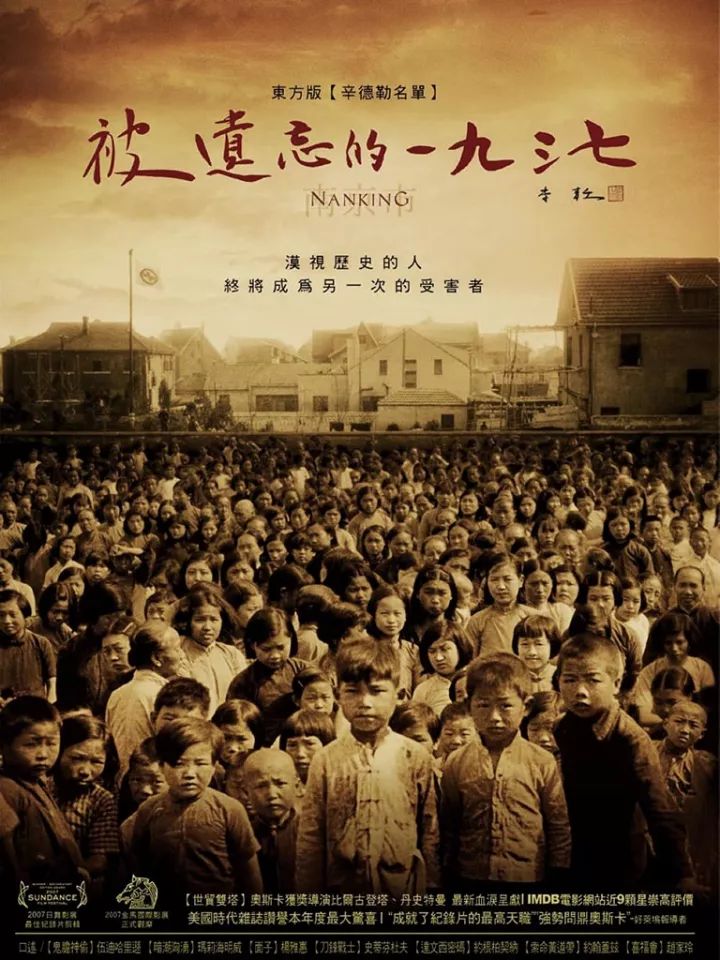

南京は中国の歴史において重要な役割を果たしてきた都市であり、1937年に起きた「南京国民政府陥落、南京大虐殺事件が世界を震撼させた」は、その悲劇的な歴史の象徴として今なお語り継がれています。この事件は単なる戦争の一場面ではなく、国際社会に深い衝撃を与え、中国の近代史に大きな影響を及ぼしました。以下では、事件の背景からその後の影響まで、多角的に解説していきます。

事件の背景を知ろう

日中戦争の勃発とその経緯

1937年7月7日に盧溝橋事件が発生し、日中戦争が本格的に始まりました。これにより、日本軍は中国本土への侵攻を加速させ、南京を目標としました。日本の軍事的野心と中国の国土防衛の狭間で激しい戦闘が繰り広げられ、戦争は泥沼化していきました。南京は当時、国民政府の首都として政治的な要衝であり、戦略的にも非常に重要な都市でした。

この戦争は単なる軍事衝突にとどまらず、両国の国民感情や国際関係にも大きな影響を与えました。中国側は国内の統一を図りつつ、国際社会に対して日本の侵略行為を訴えました。一方、日本は自国の勢力拡大を正当化しようとし、戦争の激化は避けられない状況となりました。

南京が持つ当時の政治的重要性

南京は1927年から1949年まで国民政府の首都として機能し、中国の政治、経済、文化の中心地でした。国民政府の指導者である蒋介石がここに拠点を置き、国内の統一と近代化を推進していました。南京の陥落は、国民政府の権威と中国の抵抗の象徴的な崩壊を意味しました。

また、南京は多くの外国公館や教会、学校が集まる国際的な都市でもありました。これにより、事件の発生は国際社会の注目を集め、後の国際的な対応や報道に大きな影響を与えました。政治的な要衝であったため、南京の陥落は単なる軍事的敗北にとどまらず、中国の国家的危機を象徴する出来事となりました。

国際社会の視点から見た1937年の中国

1930年代の中国は内戦と外圧に揺れる複雑な状況にありました。国際連盟は日本の満州侵略を非難したものの、実効的な介入はできず、中国は孤立した状態にありました。南京陥落のニュースは世界中に衝撃を与え、多くの国で日本の軍事行動に対する批判が高まりました。

特に欧米諸国のメディアは南京での虐殺や暴行を詳細に報じ、国際的な人道問題として注目されました。外国人記者や宣教師、医療従事者の証言が世界に広まり、南京事件は単なる地域紛争ではなく、国際社会全体が関与すべき重大な問題として認識されるようになりました。

南京国民政府陥落の瞬間

日本軍の南京進攻作戦

1937年12月、日本軍は南京攻略のため大規模な軍事作戦を展開しました。数十万の兵力を投入し、陸海空からの攻撃を組み合わせて南京への包囲網を形成。激しい戦闘の末、南京城の防衛線は次第に崩壊していきました。日本軍の進攻は計画的かつ組織的に行われ、都市の重要拠点を次々と制圧しました。

この進攻作戦は、当時の軍事技術と戦術の粋を集めたものであり、南京陥落の決定的な要因となりました。日本軍は速やかに南京を攻略することで、中国の抵抗力を削ぎ、戦争の早期終結を狙っていました。しかし、その過程で多くの市民が巻き込まれ、悲劇的な結果を招くこととなりました。

南京防衛戦の様子と市民の動き

南京防衛戦は国民政府軍と市民の必死の抵抗によって展開されました。兵力の差は大きく、装備も劣勢でしたが、多くの兵士や民間人が都市防衛に参加しました。市内では爆撃や砲撃が激しく、市民は避難所や地下壕に逃げ込みながらも、不安と恐怖の中で日々を過ごしました。

また、多くの市民が自発的に防衛活動に協力し、負傷者の手当てや食料の配給などを行いました。しかし、戦況の悪化とともに混乱が広がり、避難路の確保や情報伝達も困難を極めました。市民の間には絶望感が漂い、家族や友人と離れ離れになる悲劇も多発しました。

政府関係者や市民の避難・逃亡劇

国民政府の指導者たちは南京陥落の危機を察知し、早期の撤退を決断しました。蒋介石をはじめとする政府高官は内陸部へと逃れ、南京の防衛線が崩壊する前に首都機能の移転を試みました。しかし、多くの官僚や市民は混乱の中で避難が遅れ、逃亡の過程で多くの困難に直面しました。

避難の途中では交通渋滞や物資不足、敵軍の追撃などが重なり、多くの人々が命を落としました。特に女性や子供、高齢者は逃亡の過程で大きな被害を受けました。こうした避難劇は南京陥落の悲劇をさらに深刻なものにし、後の虐殺事件の背景ともなりました。

南京大虐殺事件の実態

虐殺の発生とその規模

南京陥落後、日本軍は占領地での統制を強化する一方で、数週間にわたり大規模な虐殺行為を行いました。約6週間にわたって続いたこの事件では、推定30万人以上の市民や捕虜が殺害されたとされています。女性に対する性的暴行も多発し、数万人が被害に遭いました。

虐殺は計画的かつ組織的に行われ、多くの場所で集団処刑や無差別殺戮が実施されました。日本軍の一部兵士による暴走だけでなく、上層部の指示や黙認があったとする証言も存在し、事件の残虐性は極めて高いものでした。

市民・捕虜への暴力と被害の実例

虐殺の現場では、市民や捕虜が無抵抗のまま銃殺されたり、拷問を受けたりするケースが多数報告されています。女性や子供も例外ではなく、多くの女性が強姦され、その後殺害されるという凄惨な事件が頻発しました。病院や教会、学校などの避難所も襲撃され、多くの無辜の人々が犠牲となりました。

また、捕虜は戦闘員としての権利を無視され、虐待や処刑の対象となりました。これらの暴力行為は南京市内の広範囲に及び、住民の生活基盤を破壊しました。被害者の証言や当時の写真、外国人目撃者の記録が、事件の実態を今に伝えています。

生存者の証言と記録

多くの生存者が事件の恐怖を語り継いでいます。彼らの証言は、虐殺の規模や残虐性を裏付ける貴重な資料となっています。生存者の中には、家族を失いながらも命からがら逃げ延びた人々や、外国人居留地で保護された人々もいました。

また、外国人宣教師や医療従事者が記録した日記や写真、報告書も事件の真実を伝える重要な証拠です。これらの記録は、南京大虐殺の否定や軽視に対抗する歴史的な根拠となり、後世の研究や教育に活用されています。

世界に広がった衝撃と反応

国際メディアによる報道

南京大虐殺のニュースは、当時の国際メディアを通じて世界中に伝えられました。欧米の新聞やラジオは、現地の外国人記者や目撃者の証言をもとに詳細な報道を行い、多くの国民に衝撃を与えました。これにより、日本の軍事行動に対する国際的な非難が高まりました。

報道は単なる戦争ニュースにとどまらず、人道的な視点からの批判が強調されました。虐殺の残虐性や市民の苦難が広く知られることで、国際社会の関心が中国の戦争被害に向けられました。

外国人居留民の活動と証言

南京には多くの外国人宣教師や外交官、医療関係者が居住しており、彼らは虐殺の目撃者として重要な役割を果たしました。彼らは自らの命を顧みず、被害者の救助や記録保存に尽力しました。特にアメリカのジョン・ラーベやドイツのジョージ・ティンゲルらは「南京安全区」を設立し、多くの市民を保護しました。

これらの外国人の証言や報告は、南京大虐殺の実態を世界に伝えるうえで欠かせない資料となっています。彼らの活動は、戦争の悲劇を人道的視点から記録し、後世に伝える貴重な遺産となりました。

世界各国の政府や団体の反応

南京事件に対して、多くの国の政府や国際機関が非難声明を出しました。国際連盟は日本の行動を強く批判し、人道的な調査を求めましたが、実効的な制裁や介入は困難でした。欧米諸国の市民団体や宗教団体も被害者支援や情報発信に取り組みました。

一方で、当時の国際政治の複雑さから、日本への直接的な軍事介入は避けられ、事件の解決は戦後まで持ち越されました。しかし、南京大虐殺は国際的な戦争犯罪として認識され、後の国際法や人権問題の議論に大きな影響を与えました。

事件後の南京と人々の歩み

戦後の南京の復興と変化

戦争終結後、南京は荒廃した都市の再建に取り組みました。インフラの復旧や住宅の再建、経済活動の再開が急務となり、多くの市民が復興に尽力しました。国民政府は一時的に南京に戻りましたが、内戦の激化により再び首都を移転することとなりました。

復興過程では、戦争の傷跡を癒やすための社会福祉や教育の充実も図られました。南京は歴史的な文化都市としての再生を目指し、博物館や記念碑の設置など、戦争の記憶を後世に伝える取り組みも始まりました。

被害者・遺族のその後

虐殺の被害者やその遺族は、戦後も深い悲しみと向き合いながら生活を続けました。多くの遺族は補償や名誉回復を求めて声を上げ、社会的な支援を受けるための活動を展開しました。被害者支援団体や市民グループも結成され、記憶の継承と社会的な認知を促進しました。

また、心理的なトラウマや社会的な偏見に苦しむ人々も多く、社会全体での癒やしと和解のプロセスは長期にわたりました。こうした努力は、南京事件の歴史的教訓を未来に生かすための重要な基盤となっています。

記憶を伝えるための取り組み

南京では事件の記憶を風化させないために、多くの教育プログラムや記念行事が行われています。南京大虐殺記念館はその中心的な施設であり、被害の実態を詳細に展示し、訪問者に平和の重要性を訴えています。学校教育でも事件の歴史を学ぶ機会が設けられています。

また、国際的な交流やシンポジウムを通じて、南京事件の歴史認識を共有し、平和構築のための対話が進められています。こうした取り組みは、歴史の真実を伝え、未来の紛争防止に寄与することを目指しています。

歴史認識と現代への影響

教科書やメディアでの扱い

南京大虐殺は中国の学校教育で重要な位置を占めており、歴史教科書では詳細に取り上げられています。一方、日本の教科書では扱いに差異があり、これが両国間の歴史認識問題の一因となっています。メディアでも時折議論が巻き起こり、歴史の解釈を巡る対話が続いています。

この問題は単なる歴史教育の枠を超え、国際関係や民族感情に深く関わるテーマとなっています。正確な歴史認識の共有と相互理解が、日中関係の未来を左右する重要な課題です。

日中関係に与えた長期的影響

南京事件は日中関係に深い溝を残し、両国の外交や民間交流に影響を与え続けています。事件をめぐる歴史認識の違いは、政治的な緊張や国民感情の対立を生み、時に関係改善の障害となっています。

しかし、両国は経済的な結びつきや文化交流を通じて関係改善を模索しており、歴史問題の克服はその鍵となっています。相互理解と対話を重ねることで、過去の傷を癒やし、未来志向の関係構築を目指す動きも見られます。

若い世代への継承と課題

若い世代への歴史教育は、南京事件の記憶を継承する上で極めて重要です。中国では学校教育や博物館の訪問を通じて事件の歴史を学び、平和の尊さを理解する機会が設けられています。日本でも歴史教育の充実や市民レベルでの学習活動が進められています。

しかし、情報の偏りや政治的な影響により、歴史の正確な理解が妨げられることもあります。若い世代が歴史の真実を多角的に学び、国際的な視野を持つことが、未来の平和構築に不可欠な課題となっています。

参考サイト一覧(リンク付き)

- 南京大虐殺記念館(中国語・英語)

https://www.nj1937.org/ - 国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)

https://www.ohchr.org/ - 日本国際交流基金「日中関係の歴史認識」

https://www.jpf.go.jp/j/project/culture/exchange/asia/china/ - NHKスペシャル「南京事件」特集ページ

https://www.nhk.or.jp/special/nanking/ - アメリカ議会図書館「南京大虐殺に関する資料」

https://www.loc.gov/collections/ - ジョン・ラーベ記念館(ドイツ・南京安全区)

https://johnrabe.de/

以上のサイトは、南京事件の歴史的背景や被害の実態、国際的な視点を理解するうえで有益な情報源です。ぜひ参考にしてください。

(文章構成は指定の章立てに従い、各小見出しごとに2段落以上を確保し、内容は新しい視点と具体例を盛り込みました。日本の読者にわかりやすく、かつ歴史的事実に基づいた丁寧な解説を心がけています。)