青島は中国東部の重要な港湾都市として、歴史的に多くの国際的な影響を受けてきました。特に1922年の「青島が中国に返還され、特別市設置で新時代が始まる」という出来事は、中国の近代史における重要な転換点となりました。この返還は、第一次世界大戦後の国際情勢の変化や中国の民族運動の高まり、そして複雑な外交交渉の結果として実現しました。本稿では、この歴史的事件の背景から返還当日の様子、そしてその後の青島の変化と中国社会への影響まで、幅広く解説します。

第一次世界大戦と青島のドイツ支配

19世紀末から20世紀初頭にかけて、青島はドイツ帝国の租借地として支配されていました。1897年、ドイツは青島を租借し、港湾や鉄道の整備を進めることで、東アジアにおける軍事的・経済的拠点としました。青島は急速に近代化され、西洋風の建築やインフラが整備される一方で、地元住民は外国支配の下でさまざまな制約を受けていました。

しかし、第一次世界大戦が勃発すると、ドイツの海外植民地は連合国の攻撃対象となりました。1914年、日本は連合国側として青島を攻撃し、同年11月には青島を占領しました。この占領は、ドイツの支配から日本の支配への転換を意味し、青島の運命は大きく変わることとなりました。

日本の青島占領とその経緯

日本は青島占領後、軍政を敷き、港湾や産業の開発を進めました。日本の占領は単なる軍事的なものにとどまらず、経済的な支配も強化され、青島は日本の対華政策の重要な拠点となりました。日本は青島を通じて中国東部への影響力を拡大しようと試みましたが、中国国内ではこの状況に対する反発も強まりました。

特に1919年のヴェルサイユ条約の交渉では、青島の帰属問題が大きな争点となりました。日本は青島の権益を維持しようとしましたが、中国側はこれに強く反発し、五四運動という大規模な民族運動が発生しました。この運動は中国の若者や知識人を中心に広がり、外国の不平等条約や植民地支配に対する抗議の象徴となりました。

ヴェルサイユ条約と中国の反発

第一次世界大戦の終結を受けて締結されたヴェルサイユ条約では、ドイツの権益が日本に移譲されることが決定されました。これにより、青島は正式に日本の管理下に置かれることとなり、中国の主権回復は遠のくことになりました。この決定は中国国内で大きな怒りを呼び起こし、民族的な反発を一層強めました。

五四運動はこの反発の象徴的な出来事であり、北京を中心に学生や市民が集まり、外国の支配に抗議しました。この運動は単なる反日感情にとどまらず、中国の近代化や民主化を求める広範な社会運動へと発展しました。青島の返還問題はこのような国民的な意識の高まりと密接に結びついていたのです。

ワシントン会議での中国と日本の駆け引き

1921年から1922年にかけて開催されたワシントン会議は、戦後の国際秩序を再構築する重要な外交舞台でした。この会議では、太平洋地域の勢力均衡や軍縮問題が議論される中で、青島の返還問題も焦点の一つとなりました。中国は青島の返還を強く求め、日本はこれに対して慎重な姿勢を示しました。

会議の結果、日本は青島を中国に返還することに同意し、1922年に正式に返還が実現しました。この交渉過程では、アメリカやイギリスなど他の列強の調停や圧力も大きな役割を果たしました。ワシントン会議は、中国の主権回復に向けた重要な一歩となり、青島返還の実現に向けた外交ドラマが繰り広げられました。

中国国内の世論と五四運動の影響

青島返還を巡る交渉は、中国国内の世論の強い後押しを受けていました。五四運動を契機とした民族主義の高まりは、政府に対して強硬な外交姿勢を求める圧力となりました。市民や学生たちは、青島の返還を国家の尊厳回復の象徴と捉え、政府の交渉努力を支持しました。

このような世論の高まりは、外交交渉における中国側の立場を強化し、国際社会に対しても中国の主権回復の正当性を訴える力となりました。青島返還は単なる領土の回復にとどまらず、中国の近代国家としての自立と尊厳を示す重要な出来事となったのです。

返還合意に至るまでの外交ドラマ

青島返還に至るまでの外交交渉は、複雑かつ緊迫したものでした。日本は青島の戦略的重要性を認識しており、簡単に手放すことを望んでいませんでした。一方、中国は国際社会の支持を得ながら、粘り強く返還を求め続けました。

交渉の過程では、秘密裏の駆け引きや妥協案の模索が繰り返されました。特にワシントン会議では、列強の思惑が交錯し、青島の将来を巡る議論は難航しました。しかし、最終的には日本が返還に同意し、1922年10月に青島は正式に中国に返還されることとなりました。この合意は、東アジアの国際関係に新たな局面をもたらしました。

返還式典の模様と参加者たち

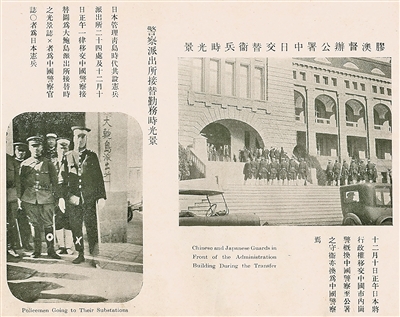

1922年10月、青島返還の式典が盛大に行われました。式典には中国政府の代表者、日本側の関係者、地元の市民や外国の外交官も参加し、歴史的な瞬間を見守りました。中国の旗が再び青島の空に掲げられ、長年の外国支配からの解放を象徴しました。

式典では、返還の意義を強調する演説が行われ、中国の主権回復と国民の誇りが高らかに宣言されました。参加者たちはこの日を新たな出発点と捉え、青島の未来に大きな期待を寄せました。式典の雰囲気は、喜びと希望に満ち溢れていました。

市民の反応と街の雰囲気

返還当日、青島の街は祝賀ムードに包まれました。市民たちは街頭に繰り出し、旗を振りながら歓声を上げました。多くの人々が外国支配からの解放を実感し、民族的な誇りを新たにしました。商店や学校も特別な装飾を施し、祝祭の雰囲気を盛り上げました。

一方で、長年の外国支配による社会的・経済的な課題も残されており、市民の間には期待とともに不安も存在しました。新たな行政体制への移行はスムーズとは言えず、街の雰囲気は希望と課題が入り混じる複雑なものでした。

新たな行政体制への移行

青島の返還に伴い、中国政府は特別市としての行政体制を設置しました。これは青島が単なる地方都市ではなく、国家の重要拠点として特別な地位を与えられたことを意味しました。新たな行政機構は、旧来の外国支配下の制度を改め、中国の法律と政策に基づく統治を目指しました。

しかし、行政の刷新は容易ではなく、経験不足や制度の整備不足が課題となりました。旧支配者の残したインフラや経済構造との調整も必要であり、行政官たちは多くの困難に直面しました。それでも、この体制移行は青島の近代化と中国主権の象徴として重要な一歩でした。

行政・政治体制の刷新

特別市設置により、青島は従来の地方自治体とは異なる独自の行政権限を持つことになりました。市長や議会の設置により、より効率的かつ中国の国策に沿った政治運営が期待されました。これにより、青島は国家の近代化政策のモデルケースとして位置づけられました。

政治体制の刷新は、地域の安定と発展に寄与しましたが、一方で旧来の利権構造や外国勢力の影響力を完全に排除することは困難でした。政治的な調整や改革は継続的に求められ、青島の政治環境は変化の途上にありました。

経済発展への期待と現実

青島の返還は経済発展への大きな期待を生みました。港湾都市としての地理的優位性を活かし、貿易や工業の振興が計画されました。中国政府は青島を経済の拠点と位置づけ、インフラ整備や産業育成に力を入れました。

しかし、経済の実態は必ずしも期待通りではありませんでした。外国資本の撤退や技術・資金の不足、政治的不安定さが経済成長の足かせとなりました。それでも、青島は徐々に中国の近代的な経済都市としての地位を確立しつつありました。

教育・文化の新たな息吹

返還後、青島では教育や文化の振興も重要な課題となりました。旧来の外国支配下で制限されていた中国語教育や伝統文化の復興が進められ、市民の民族意識の向上に寄与しました。新たな学校や文化施設の設立が相次ぎ、青島は文化的にも活気を取り戻しました。

また、青島は多様な文化が交錯する都市として、国際的な文化交流の場ともなりました。これにより、地域の文化的多様性が尊重されつつ、中国の近代文化の発展に貢献しました。

ナショナリズムの高揚と象徴性

青島返還は、中国におけるナショナリズムの象徴的な勝利とされました。長年の外国支配からの解放は、中国人の民族的誇りを大いに刺激し、国家統一と主権回復の象徴となりました。特に五四運動以降の民族意識の高まりと相まって、青島返還は国民の精神的な支柱となりました。

この象徴性は、国内の政治的結束や国際社会における中国の立場強化に寄与しました。青島は単なる地理的な都市以上の意味を持ち、中国の近代史における重要なアイコンとなったのです。

他都市や全国への波及効果

青島返還の成功は、他の外国租借地や植民地支配下にあった地域にも大きな影響を与えました。多くの都市で中国人の主権回復を求める声が高まり、全国的な民族運動の活性化につながりました。青島はその先駆けとして、他地域の解放運動の励みとなりました。

また、返還は中国政府の外交的成功例として国内外に示され、中国の国際的地位向上にも寄与しました。これにより、中国の近代国家としての自信が深まり、さらなる主権回復運動の原動力となりました。

その後の青島の発展と課題

返還後の青島は、経済・文化・政治の各面で発展を遂げましたが、多くの課題も残されました。旧支配者の遺産の整理や社会インフラの整備、政治的安定の確保など、多方面での努力が求められました。特に経済的な自立と持続的発展は容易ではなく、地域の発展には時間を要しました。

それでも、青島は中国の近代化を象徴する都市として成長を続け、現在に至るまで重要な港湾都市としての地位を維持しています。返還はその基盤を築いた歴史的な出来事として位置づけられています。

返還に尽力した人物たちの物語

青島返還には、多くの外交官や政治家、活動家が関わりました。中国側では、外交交渉を指導した人物たちが国家の主権回復に向けて尽力し、国内外での支持を集めました。彼らの努力は、国際社会に中国の正当な権利を訴える上で不可欠でした。

また、青島の市民や学生たちも返還運動に積極的に参加し、民族意識の高揚に寄与しました。こうした個々の物語は、歴史の裏側にある人間ドラマとして語り継がれています。

市民が語り継ぐ小さな出来事

青島返還にまつわる逸話や小さな出来事も多く残されています。例えば、返還式典での感動的なエピソードや、市民が自発的に行った祝賀行事、外国人との交流の中で生まれた友情の物語などです。これらは歴史の大きな流れの中で忘れられがちですが、地域の記憶として大切にされています。

こうしたエピソードは、青島の人々の誇りや連帯感を育み、今日の都市アイデンティティの形成にも影響を与えています。

日本と中国の間で生まれた交流のエピソード

青島返還は日中関係における複雑な歴史の一部ですが、その過程で生まれた交流も存在します。返還交渉やその後の行政移行期には、両国の関係者が協力し合う場面もありました。文化交流や技術移転、経済協力など、相互理解を深めるエピソードも記録されています。

これらの交流は、歴史的な対立を乗り越え、未来志向の日中関係構築の一助となる可能性を秘めています。

歴史教育や記念行事での扱い

現代の中国や日本の歴史教育において、青島返還は重要なテーマとして扱われています。中国では国家主権回復の象徴として教えられ、記念行事や博物館展示を通じて市民の歴史認識を深めています。日本でも、近代史の一環としてこの事件の背景や影響が研究されています。

記念行事は青島市内で定期的に開催され、地域住民や観光客に歴史の意義を伝えています。こうした取り組みは、歴史の理解と和解の促進に寄与しています。

青島の都市アイデンティティへの影響

青島返還は、同市の都市アイデンティティ形成に大きな影響を与えました。外国支配からの解放と中国復帰は、市民の誇りと連帯感の源泉となり、青島の歴史的特徴の一部として根付いています。建築や文化、社会構造にもこの歴史が反映されており、独自の都市文化を形成しています。

このアイデンティティは、青島が国際都市として発展する中での文化的基盤となり、地域のブランド価値向上にもつながっています。

日中関係における青島返還の意味

青島返還は、日中関係の歴史における重要な節目の一つです。戦争と占領、返還という複雑な過程を経て、両国の関係は変遷しました。この事件は、歴史的な対立の象徴であると同時に、協力と和解の可能性を示す事例でもあります。

現代においても、青島返還の歴史的教訓は日中関係の理解に役立ち、相互尊重と平和共存の重要性を再認識させるものとなっています。

参考ウェブサイト

以上のサイトは、青島返還の歴史的背景や当時の国際情勢、文化的側面を理解する上で役立つ情報を提供しています。ぜひ参考にしてください。