中国の書道は非常に深遠で美しい文化的遺産です。その歴史は古代にまで遡りますが、今回は中国の書道における著名な書家たちとその作品、さらに書道の技法や現代的意義について詳しく見ていきたいと思います。書道は単なる文字の美しさを超え、感情や思想を表現する重要なアートフォームでもあります。それでは、さっそく中国の書道の著名な書家たちについて見ていきましょう。

1. 書道の歴史

1.1 古代の起源

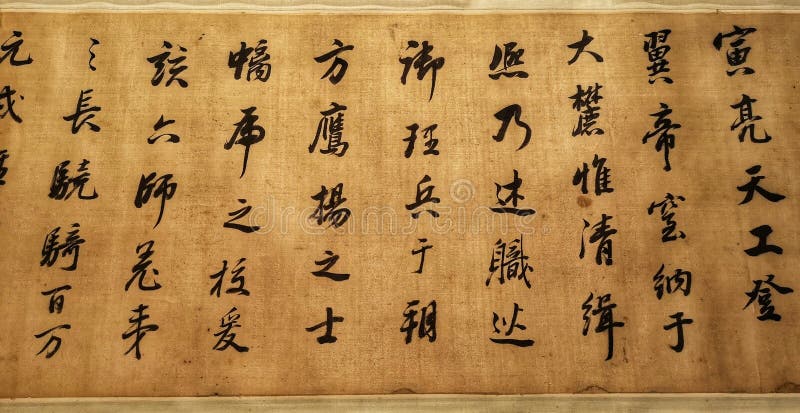

中国の書道の起源は、甲骨文字の時代にまで遡ります。商代(前1600年-前1046年)には、亀甲や動物の骨に刻まれた文字が使用されており、これが後の漢字へと進化します。古代の書道は、文字の形や造詣に重点が置かれ、その後の時代には、さらに技巧が洗練されていきました。特に、漢代になると、経典や文学作品の普及に伴い、書道は重要な文化的表現となり始めました。

1.2 書道の発展

隋唐時代(581年-907年)にかけて、中国の書道は大きな発展を遂げます。この時期の書道家たちは、独自のスタイルを確立し、文字に美的要素を持たせることに成功しました。特に、王羲之や顔真卿などが登場し、草書や楷書、隷書といった様々なスタイルが確立されました。このように、書道は単なる書字の技術から、精神性や哲学が反映される芸術へと進化していきました。

1.3 近代の変遷

近代になると、書道は政治的な変革や社会的な動きに響き渡るようになりました。清朝の末期から民国時代にかけて、西洋の文化が流入し、中国の伝統文化が見直される中で、書道も新たなアプローチが求められました。書道の技術やスタイルに関しては、色々な試みがあり、現代に至るまでの多様な表現が形成されています。

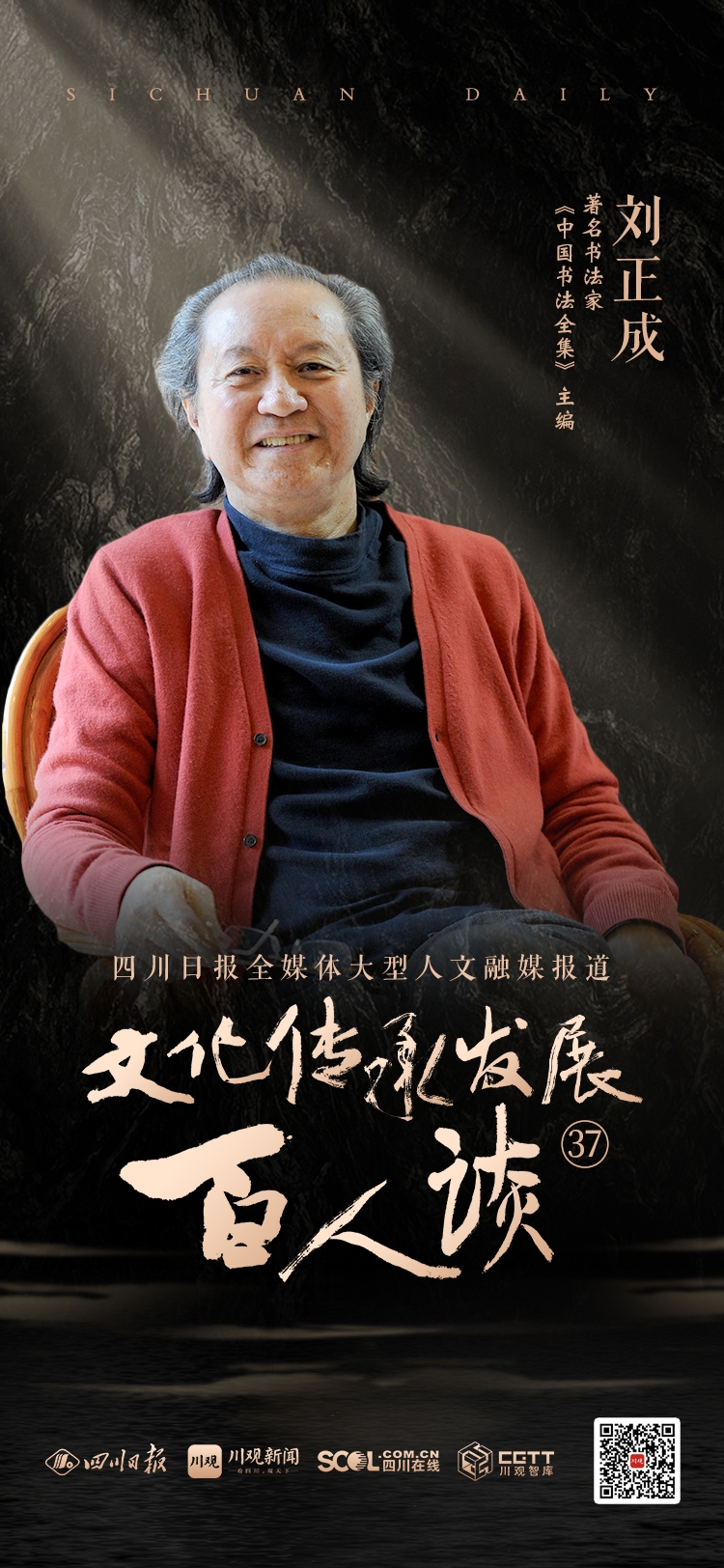

2. 著名な書家の紹介

2.1 王羲之

2.1.1 生涯

王羲之(王義之、303年-361年)は、中国書道史上最も有名な書家の一人です。彼は東晋時代に生まれ、多くの書道作品を残したことで知られています。彼の家族は学者の家系であり、その影響を受けて若い頃から書法に親しみました。王羲之はその生涯を通じて、政治や文学など多方面で活躍しました。

2.1.2 作品とスタイル

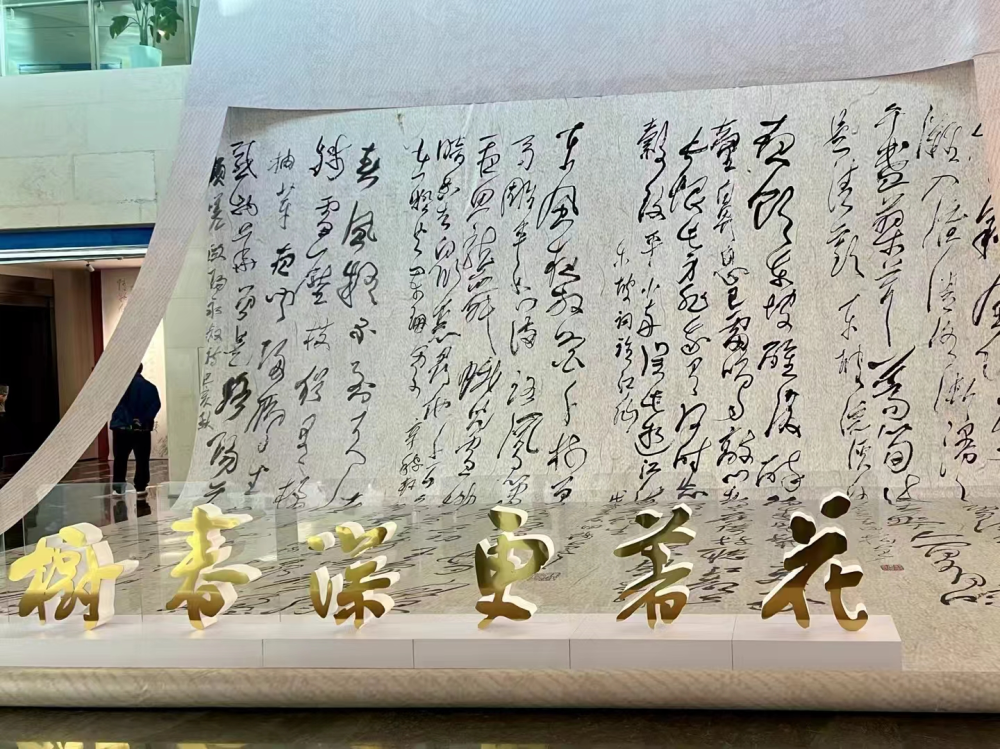

王羲之の代表作である「蘭亭序」は、草書の最高傑作とされています。この作品は、友人たちとともに詩を詠んだ際に記されたもので、自然の美しさや人の感情を巧みに表しています。王羲之のスタイルは、流麗で柔らかなラインが特徴で、その筆使いは非常に自由でありながらも、整った形を保っています。彼の書は「字に魂が宿る」とも言われており、正に書道の極致を体現しています。

2.2 孟帖

2.2.1 生涯

孟帖(279年-334年)は、王羲之に続く書道の巨匠と言えます。彼は南北朝時代に生まれ、王羲之の弟子として彼の技術を受け継ぎました。孟帖は自らのスタイルを確立し、多くの followers を生み出しました。彼の書道は、特に隷書と楷書の発展に寄与しています。

2.2.2 作品とスタイル

孟帖の作品は、明快でありながらも厚みがあると評されます。彼の書は、人物の心情や状況を巧みに表現することができ、多くの人々に感銘を与えてきました。特に、「孟氏帖」は彼の代表作として有名で、現代の書道家にも影響を与えています。そのスタイルは、柔らかな線で構成されており、力強さと繊細さを併せ持っています。

2.3 李白

2.3.1 生涯

李白(701年-762年)と言えば、詩人として知られていますが、実は書道でも非常に優れた技法を持っていました。彼は唐代に生まれ、多彩な才能を持つ人物でした。詩や書において、彼の表現力は多くの人々を魅了しました。李白は各地を旅しながら多くの詩を創作し、彼の作品には自由な精神が感じられます。

2.3.2 作品とスタイル

李白の書道は、情熱的で力強いスタイルが特徴です。彼の作品は常に自由であり、彼の詩と同様に、独特のリズムを持っています。特に、彼の「書経」は、個性的な字形と共に彼自身の哲学が反映された作品であり、書道ファンの間で高く評価されています。そのスタイルはまるで彼の詩のように、自由で躍動感があります。

3. 書道の技法

3.1 筆使いの基本

書道における筆使いは、精神と技術の両方が必要です。まず最初に、正しい姿勢と筆持ち方を習得することが基本です。筆を持つ際は、親指と人差し指、中指で支え、残りの指は自然に添えるのが理想的です。この姿勢が安定していると、より自由で美しい字を書くことができます。

3.2 墨の選び方

書道においては、墨の選び方も重要です。伝統的な硯と墨を使うことが一般的ですが、色墨や水墨などもそれぞれのスタイルに応じて使われます。特に、墨の濃淡によって表現される微妙なニュアンスが書道の美しさを引き立てます。良質な墨を使うことで、作品全体に深みが増します。

3.3 作品制作の流れ

書道作品を制作する際の流れは、まずテーマを決め、スケッチを行うことから始まります。その後、選定した材料を使用し、書き始めます。書道は一筆一筆に心を込めて行うため、焦らずゆっくりと進めることが大切です。完成した作品は、時には額装し、他の人にも鑑賞してもらうことが重要です。

4. 書道の現代的意義

4.1 文化的影響

書道は中国文化において非常に重要な位置を占めています。その美しさや技巧は、他の芸術分野にも影響を与えており、書道教室や展示会が盛んに行われています。書道を通じて、人々は古の思想や哲学に触れることができ、文化的な教養を深めることができます。

4.2 書道教育の重要性

最近では、書道教育が学校教育に取り入れられ、多くの子どもたちが専門的に学ぶ機会が増えています。書道を学ぶことは、集中力や創造性を育むだけでなく、手や心の発達にも寄与します。また、書道を通じて日本や他の国との文化交流を深めることも重要な要素となっています。

4.3 書道と国際交流

書道は国境を越えて多くの人々に愛されています。国際的な書道展やワークショップが開催されることで、書道の良さを広める活動が行われています。特に、近年ではデジタルメディアを活用して、世界中の人々と書道を共有することが可能になっています。このように、書道は国際交流の媒体としての役割も果たしています。

5. 書道の未来

5.1 デジタル化の影響

現代の技術の進化により、書道もデジタル化の波に乗っています。タブレットやPCを使った書道ソフトが登場し、若い世代でも手軽に書道を楽しむことができるようになりました。しかしながら、伝統的な筆と紙での書道の価値も失われないよう、デジタルとアナログのバランスが求められています。

5.2 若者の参加

最近では、若い世代が書道に興味を持ち始めています。SNSでの書道作品の共有や、オンラインの書道教室も盛況です。これによって、書道は新たな形で伝承され、多くの人々に夢や希望を与えるアートとしての地位を確立しています。

5.3 書道の保存と継承

書道を次の世代に伝えるためには、教育や普及活動が欠かせません。現在、多くの文化団体や書道協会が、書道の保存と継承に向けた取り組みを行っています。また、書道師範による指導や文化祭などのイベントを通じて、書道の魅力を広く伝える努力が続けられています。

まとめ

中国の書道は、その歴史、技法、著名な書家たちによって形成された、深い文化的遺産です。王羲之や孟帖、李白などの書家たちの作品からは、書道の美しさだけでなく、彼らの思想や感情が伝わってきます。また、現代においても、書道は文化教育や国際交流の面で重要な役割を果たしています。デジタル化の進展や若者の参加によって、書道の未来は明るく、さらなる発展が期待されます。書道は単なる技術ではなく、心を込めて表現するアートであり、それこそが書道の魅力なのかもしれません。