仏教は、古代インドで発祥し、その後アジア全体に広がった宗教であり、今日では全世界で広く信仰されています。仏教の中心的な教義の一つである輪廻転生思想は、生命の循環やカルマの関係などを考察する上で重要です。この思想は、個人の行動が未来の生に影響を与えるという概念に基づいており、倫理的な生き方を促進する重要な役割を果たしています。この文章では、仏教の輪廻転生思想について、基本概念から始まり、そのメカニズム、発展、日本における理解、批判までを詳しく考察します。最終的には、この思想の意義や現代社会における位置づけについて議論します。

1. 仏教の基本概念

1.1 仏教の起源

仏教は紀元前5世紀頃、インドのガンジス川流域で生まれました。創始者である釈迦(ゴータマ・シッダールタ)は、厳しい禁欲生活を通じて悟りを開き、その経験をもとに教えを広めました。初期の教えは、苦しみの原因、苦しみの終わり、そしてそのための道筋を教えるもので、これが「四諦(したい)」と呼ばれます。四諦は、苦しみ(苦)、苦しみの原因(集)、苦しみの終わり(滅)、そのための実践(道)を示しています。

仏教の教えは、時間とともに多様化し、様々な宗派が生まれましたが、輪廻転生思想はその核心的な理念の一部であり、基本的な教訓として多くの信者に受け入れられています。釈迦自身が語ったとされる「生、老、病、死」という人間の苦しみは、すべての存在が輪廻の中で繰り返すものであり、それが苦しみの根源であるとされています。

1.2 仏教の主要教義

仏教の主要教義は、「無常」、「無我」、「因果法則」の三つに集約されます。「無常」は、すべてのものが常に変化しているという考え方です。これは、人生のあらゆる現象が一時的であり、固定した実体を持たないことを示しています。「無我」は、個人の自己というものが恒常的なものではなく、五蘊(ごうん)という要素の集合体に過ぎないと説きます。

また、「因果法則」は、すべての行動が結果をもたらすという法則です。これは特にカルマという概念につながり、悪い行いは悪い結果をもたらし、良い行いは良い結果をもたらすと考えられています。この因果の観点から、輪廻転生は個人の行動や選択に基づいて次の転生が決まるため、自己改善と倫理的な行動が重要視されるのです。

1.3 輪廻転生の定義

輪廻転生は、生死を繰り返す循環のことを指します。仏教においては、人間だけでなく、動物、植物、霊魂などもこの輪廻の輪に囚われているとされます。このサイクルは「サンサーラ」と呼ばれ、様々な生(せい)を経て、最終的には解放(ニルヴァーナ)に至ることが目標とされます。

輪廻の具体的な過程では、個人のカルマ、つまり過去の行動の結果が新しい生命の形態に影響を及ぼすことが強調されます。例えば、善行を積んだ者は次の生で良い生を得る可能性が高まり、悪行を重ねた者は苦しみの多い生を受けると考えられています。このような理解は、信者にとって行動の重要性を再認識させ、自らの生き方に対する責任感を持たせる役割を果たします。

2. 輪廻転生のメカニズム

2.1 カルマの概念

輪廻転生思想の中心にあるのがカルマの概念です。カルマとは、行動や思考が生じる結果を意味し、良い行いは正のカルマを生み出し、悪い行いは負のカルマを生み出します。このカルマの蓄積が、個々の転生における条件を決定づけるとされます。つまり、現在の生の状況は過去の行いの結果であり、未来の生にも影響を及ぼすのです。

カルマの働きは、個人の意識や行動だけでなく、他者との関係性にも関わります。他者に対する思いやりや助け合いは、ポジティブなカルマを形成し、より良い転生に繋がると信じられています。したがって、仏教徒は日常生活の中での行動一つ一つに対して意識的になる必要があるとされます。

2.2 輪廻の過程

輪廻の過程は、複雑で多面的です。一般的には、死後、個体の意識は新しい体に生まれ変わる過程を経ます。この際、個人のカルマが新しい生の条件を決定し、人間としての存在、動物としての存在、あるいは霊としての存在となるかが決まります。特に重要なのは、心の状態、すなわち死の直前の思考や感情が強い影響を持つという点です。

また、輪廻は無限のサイクルであり、多くの生命を経験することを意味します。このプロセスは、獲得するカルマによって良い、生まれ変わりや、苦しみを伴う生まれ変わりが繰り返されます。しかし、解放を目指すことで、この無限の輪から脱出し、最終的には涅槃(ニルヴァーナ)に至ることが目標になります。

2.3 輪廻からの解放

輪廻からの解放は、仏教において非常に重要な概念です。この解放は、煩悩から脱却し、真理を悟ることで達成されるとされています。涅槃は、欲望や執着から解放された状態を指し、これを達成することで再び輪廻に戻ることがなくなると信じられています。

解放へ至る道筋は、四諦と八正道(はちしょうどう)と呼ばれる教えで示されています。特に八正道は、正しい見解、正しい意志、正しい言葉、正しい行為、正しい生計、正しい努力、正しい注意、正しい定(じょう)という8つの実践を包括しており、これに従うことで内面の変容を目指します。

最終的には、この道を歩むことによって、自らの苦しみを超え、すべての生命に対する慈悲を深めることが求められます。この過程とその意義は、仏教徒にとっての生の目的につながる重要な要素であると言えるでしょう。

3. 輪廻転生思想の発展

3.1 初期仏教における輪廻転生

初期仏教においては、輪廻転生の思想は比較的明確に定義され、教義として確立されていました。釈迦の直接の教えに基づいて、信者たちは自らのカルマが生死を決定することを学び、善を行うことの重要性を強調されました。この時期の教義は、非常に直接的で、哲学的な解釈が少なかった点が特徴です。

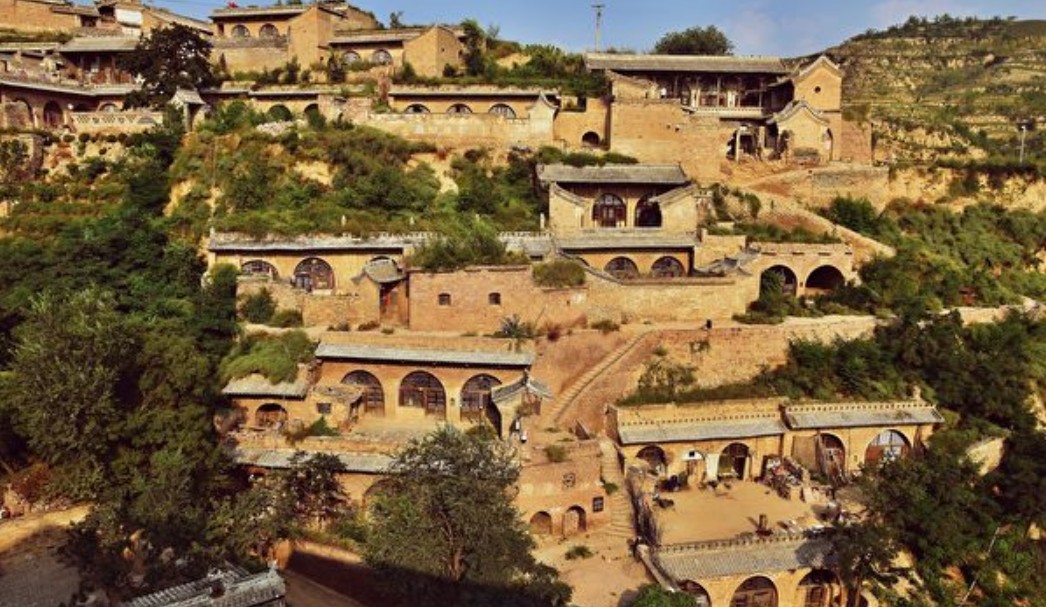

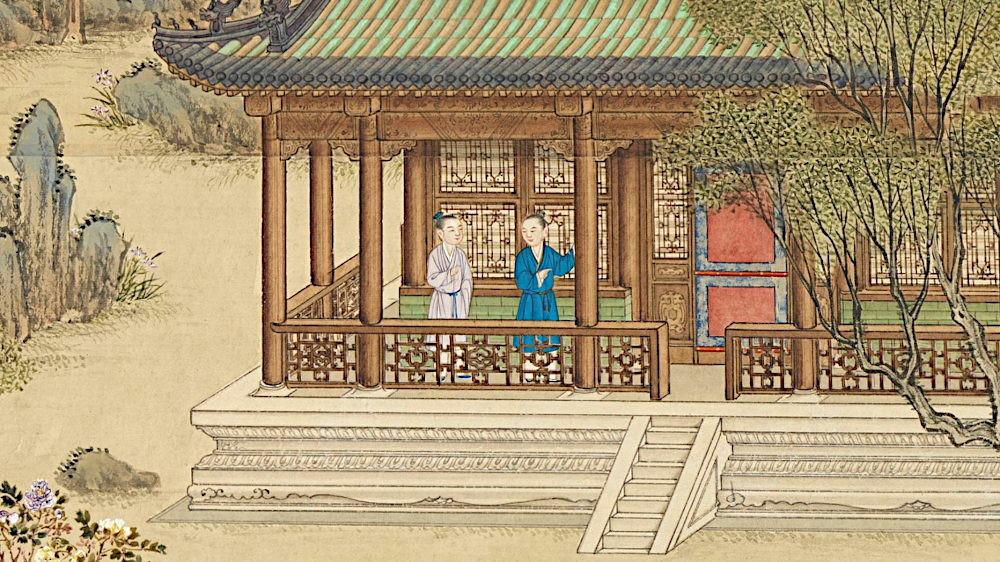

初期の教えでは、輪廻の過程が具体的に絵で描かれ、信者たちに理解されやすい形で伝えられました。また、悪い行いによって受ける苦痛のイメージが強調され、恐怖心を駆使して信者に善行を促す方法も採られました。この教義のなかでの「地獄」や「天界」といった概念は、輪廻の結果としての具体例として語られ、信者たちの行動を左右しました。

このような初期の教えは、後の仏教の発展に大きく影響を与えることになり、様々な宗派が生まれる契機ともなりました。仏教の教えは広がり続ける中で、各地域の文化や思想と融合し、独自の解釈がなされていきました。

3.2 大乗仏教と輪廻の理解

大乗仏教の出現とともに、輪廻転生に関する理解は 더욱深まりました。大乗仏教は、個人の解放だけでなく、すべての存在のために善を尽くすことを強調しており、菩薩(ぼさつ)という理想的な存在が登場します。菩薩は、自らの解放を求めるだけではなく、他者を助けるために輪廻にとどまり続ける存在です。

この考え方により、輪廻の目的は単に自らの解放だけではなく、他者の救いも含まれるようになりました。これにより、仏教徒たちは、自己中心的な価値観から脱却し、他者とのつながりをより深く考えるようになりました。菩薩の理想は、「まさにあなた自身が他者のために生きる」ことを促し、輪廻転生思想の倫理的側面を強調することとなりました。

また、大乗仏教では、「空」の思想が強調され、すべての存在が依存し合っているという理解を深めることが求められます。このような見解は、輪廻転生のメカニズムに対しても新しい着眼点を提供し、個々の存在の意義を再定義することにつながりました。

3.3 輪廻転生思想の西方への影響

輪廻転生思想は、アジアの文化圏を超え、西洋に影響を与えることになります。19世紀から20世紀にかけての西洋の思想界では、特にインド哲学や仏教に対する関心が高まり、輪廻の概念が注目されるようになりました。多くの哲学者や思想家は、これを西洋哲学の教義と交差させ、新しい解釈を試みました。

特に、心理学との関連で、フロイトやユングといった心理学者は無意識の観念と関連付けて輪廻の概念に触れました。ユングは、個人の無意識や集団無意識が人間の行動や思考に強い影響を与えることを論じ、輪廻がその背景にある心理的な要因を理解する鍵となる可能性があると示唆しました。

また、現代においては、輪廻転生の思想がスピリチュアルな探求やライフスタイルに影響を与え、ホリスティックな生き方の中で重要な要素となっています。これにより、単なる宗教的教義としてだけではなく、西洋社会における人生観、倫理観の構成要素としても機能しています。

4. 日本における仏教の輪廻転生思想

4.1 日本古来の思想との融合

日本に仏教が伝来したのは6世紀頃であり、古来の信仰や思想と融合する中で、輪廻転生思想は日本独自の文脈を持つようになりました。日本の神道や民間信仰との接触を経て、仏教における死と生の理解が変化し、より多元的なものであることが顕在化しました。

例えば、日本の信仰では祖先崇拝が強く根付いており、死後の世界観がすでに存在していました。この祖先崇拝と仏教の輪廻転生思想が組み合わさることで、死者への供養や霊的な関係が強調され、仏教が持つ死の観念が変容しました。日本人は、このように祖先との繋がりを重んじながら、輪廻という概念を受け入れていく過程を辿ります。

また、仏教の輪廻観は、例えば盆踊りやお彼岸などの行事に現れ、死者との再会や供養の重要性が強調されています。これによって輪廻は、単なる哲学的な思索のみに留まらず、日常生活の中心に根付く信仰体系の一部として存在するようになりました。

4.2 日本の仏教宗派における理解

日本における仏教の教派の中には、特に浄土宗や禅宗において輪廻転生の思想が重要視されています。浄土宗では、阿弥陀仏のもとに生まれ変わることを願う信仰が強調され、輪廻からの解放が一つの目的とされています。このような観点から、浄土への往生が信者にとっての幸福と繋がるわけです。

一方、禅宗では、輪廻の概念はより抽象的に扱われます。禅の実践を通じて、自己の本質に目覚めることで、輪廻の知覚が変化すると考えられています。禅の教えは、日常生活の中での体験を重んじ、個人の内面的な理解を促進することを目的としています。

これらの違いやアプローチは、輪廻転生思想が日本でどのように受容され、発展してきたかを示しており、同時に多様な宗教的体験の集積を反映しています。信者たちは、自らの宗派に従いながらも、輪廻の意味を自分なりに解釈し生活の中に取り入れています。

4.3 現代における輪廻転生観

近年、輪廻転生の思想は、現代において新たな注目を浴びています。特にスピリチュアルブームの中で、「前世」や「来世」の概念が流行し、個人のアイデンティティや人生の目的に対する新たな洞察を提供するものとして評価されています。また、自己啓発やヒーリングの文脈でも、過去の生が現在の人生にどのように影響を与えるかというテーマが取り上げられています。

日本のポップカルチャーやメディアにおいても、輪廻転生のテーマを扱った作品が数多く存在し、アニメや漫画、映画においても頻繁に見られます。これにより、広い範囲での受容と理解が促進され、若い世代にとっても身近な概念として浸透しています。

このように、現代の輪廻転生観は、単に宗教的な背景を持つものではなく、人生の課題や目標に向けた新しい視点を提供する役割を果たしています。それによって、今日の社会においても輪廻転生の思想は意義を持ちながら生き続けているのです。

5. 輪廻転生思想に対する批判

5.1 哲学的批判

輪廻転生思想に対する哲学的な批判は、特にその論理性や合理性に焦点を当てられることが多いです。「もし輪廻が存在するならば、我々は何回も同じ過ちを繰り返しているのではないか?」という疑問を提起する者も多く、苦しみの存在が善悪の概念とどのように結びつくのかが問われます。これに対して、仏教の信者は、個々のカルマがその人の行動や思考の結果であるため、すべての結果にはそれなりの理由があるといいます。

また、輪廻転生の思想は、無限の繰り返しを前提とするため、倫理的な実践が意義を持たないのではないかという意見もあります。このような批判に対して、仏教徒たちは、行動の重要性を強調し、自己改善や他者への配慮の中に真の意味があると反論します。しかしながら、この見解は常に受け入れられているわけではなく、現代哲学や倫理学の文脈においては、未解決の問題が残ります。

5.2 科学的視点からの考察

科学的な視点からも、輪廻転生思想に対する疑問が提示されています。科学は観察可能な事象に基づいて理論を構築するため、輪廻の存在を実証することが難しいという意見があります。特に、脳科学や心理学の進展により、人間の意識や記憶がどのように形成されるかが解明されつつある中で、輪廻の概念がどのように科学と整合するのかが課題となっています。

また、科学的な立場からは、「記憶の再生」や「前世の記憶」といった概念も疑問視されることが多く、これには実証的な証拠が欠けているとの意見があります。このような観点は、宗教的な信仰や精神的な体験といった現象に対する理解を、より主観的なものとして批判的に捉える姿勢とも関連しています。

5.3 社会的影響とその反応

輪廻転生思想に対する社会的批判も存在します。この思想が広まることで、個人が自身の苦しみを「カルマ」として受容し、不幸の因果関係を外部に転嫁してしまう危険性があるとされます。これにより、自己責任が損なわれ、社会的な問題に対する解決策が見いだせないという指摘があります。

さらに、現代の社会においては、精神的な安らぎを求めてスピリチュアルな思想に傾く一部の人々がいる一方で、それが現実逃避や怠惰を助長することへの懸念も示されています。これは、過去の行いやカルマの結果として苦しむことが常に正当化され得るため、行動を通じた改善策を考えることが疎かになる可能性があります。

このような批判に対し、理解を深めるための教育や対話が重要であるとして、仏教徒たちはより社会的な見地からの対話を促進していく必要があるとしています。社会全体が一丸となって、輪廻転生思想の持つ倫理的側面を再評価し、理解を深めることが求められます。

6. 結論

6.1 輪廻転生思想の意義

仏教の輪廻転生思想は、ただの宗教的信念にとどまらず、人間の存在や倫理、自己改善に関する深い問いを提供しています。この思想は、私たちが自らの行動に責任を持ち、他者との関係性を大切に考えることを促します。個々の行動が将来の結果に影響を与えるという考え方は、自己啓発や倫理的な生き方に直結し、信者にとって意味深く、価値のあるものとなっています。

また、輪廻転生思想は、過去の行いが現在に影響を与えるだけでなく、未来の選択に対しても重要な教訓を提供します。このような視点は、行動の重要性や他者への配慮を再確認し、より高い次元での生き方を志向させるものです。

6.2 現代社会における輪廻転生思想の位置づけ

現代の多様な価値観の中で、輪廻転生思想は新たな意味を持っています。スピリチュアルや自己啓発の流行とともに、この思想は善悪の基準や人生の目的に対する新たな視点を提供し、伝統的な宗教と融合する形で進化しています。輪廻転生の概念は、もはや古めかしい教えではなく、現代人が自己や他者、社会との関係を見つめなおす契機となるのです。

信者だけでなく、一般の人々にもその影響が浸透し、自己改善や人間関係の深化に対する意識を高める要因となっています。このような発展は、仏教の教えがただの宗教から、人生の一部として根付いていく道を示しています。

6.3 将来への展望

将来的には、輪廻転生思想が社会的、文化的な背景を持つ中で、より広範囲な理解を深めていくことが期待されます。科学との対話を通じて、輪廻の概念が新たな解釈を獲得し、精神的な成長を図る手段としての役割が強化されることでしょう。また、他者との共生や倫理的な生き方が重要視される現代社会の中で、輪廻転生思想はその意義を増していくに違いません。

最終的には、輪廻転生思想が持つ教訓が今後の社会においても生かされ続けていくことが大切です。持続可能な社会や人間関係の構築に寄与できるような形で、仏教の教えがさらに深化し、進化していくことが望まれます。この思想が人々に深い意味をもたらし、より良い未来を築いていくための力となることが期待されます。

終わりに、仏教の輪廻転生思想は、古代から現代まで多くの人々に影響を与え続けてきた重要な教義の一つであり、その意味を再評価し、理解を深めることで、私たちの日常生活に役立てていくことができるのです。