禅宗の形成と中国文化への影響について深く掘り下げていきます。禅宗は中国における仏教の一派であり、その独自の思想や実践は中国文化全体に多大な影響を与えてきました。読者の方々にとって、禅宗の起源や核心思想、そしてその影響範囲について理解を深める助けとなれば幸いです。

1. 禅宗の起源

1.1 インドの仏教と禅宗の関係

禅宗は仏教から発展した宗派であり、その根源はインドに遡ります。インドの仏教は、釈迦(シッダールタ)が悟りを開いた後、数世紀をかけて形成されていきました。この時期、瞑想の実践が重要視され、心の探求が行われましたが、後に中国に伝わる際に多くの新しい要素が加わりました。特に、無心や直接体験の概念が重要視され、禅宗の特徴を形成する要素となりました。

禅宗は、特に中国において「直指人心」「見性成仏」といった教えを通じて、悟りのプロセスを単なる理論や教義の枠を超えた体験として捉えるようになります。これにより、禅宗独自の「直感的」で「直接的」なアプローチが生まれ、他の仏教の流派とは一線を画すこととなります。

1.2 禅宗の伝来と初期の発展

禅宗は6世紀に中国に伝来しました。初期の禅宗は、僧侶たちによる教えと瞑想の実践を通じて徐々に広がっていきました。最初の禅宗の祖として知られる達磨(ダルマ)が中国に来たのは、伝説によれば西晋時代のことであり、彼は「心の中に直接真理を見出す」という教えを広めました。この教えは多くの人々に受け入れられ、禅の実践が広まりました。

初期の禅宗の教師たちは、独自のスタイルで教えを広めることに力を注ぎました。たとえば、六祖慧能(えのう)は彼の著作『法華経の解説』を通じて、悟りの私的な瞬間を強調しました。彼の教えは、「誰でも悟りを得る可能性がある」として多くの信者を魅了しました。

1.3 主要な禅宗の教師とその教え

禅宗の発展には、多くの偉大な教師が関与してきました。たとえば、永平祖(えいへいそ)は、実践と教えのバランスを重視し、多くの弟子を育てました。彼の教えでは、日々の生活の中での瞑想が重要視されており、禅宗の基盤を築く要素となりました。また、彼は「親しい友を得ることが重要」とし、師弟の関係を大切にしました。

また、南北朝時代の禅僧、居士(こじ)は、一般の人々にも禅の教えを広めました。彼は「自らの内面を見つめることで、真実の自己にアクセスできる」という考え方を提唱し、多くの人々が日常生活の中で禅を実践するきっかけとなりました。

2. 禅宗の核心思想

2.1 禅の瞑想とその実践

禅宗の核心には、瞑想があります。禅の瞑想は、心を静め、自己を見つめるための重要な手段とされており、単なる座り瞑想でなく、歩行瞑想や仕事をしながらの瞑想が含まれます。このような多様な実践方法によって、禅はより多くの人々に受け入れられることとなります。

たとえば、坐禅(ざぜん)は最も広く知られる禅の実践法であり、心を空にし、静かな意識を保つ方法です。坐禅を通じての内なる探求は、自己の本質と向き合わせる手助けをします。この過程は時に難しいですが、多くの人がこの実践を通じて、少しずつ心の平和を見つけるようになります。

2.2 直接体験の重要性

禅宗の教えにおいて、直接体験は非常に重要な概念です。理論や教義に依存することなく、自らの内面を探求し、実際の体験を重視することが強調されます。この考えは、日常生活や他の宗教ともつながりを持ち、さまざまな実践者にとっての指針となっています。

このような態度は、特に現代において人々が求める「自己探求」に合致しています。自己を理解するためには、まず外部の教えを超えて自己体験に基づく悟りが必要であるとされ、禅宗はそのための実践方法を提供します。

2.3 無心と自然との調和

禅宗では、無心の状態に達することが重要視されています。無心とは、思考や欲望を手放し、純粋な存在に意識を集中させることです。この状態を通じて、自然と調和することができると考えられています。自然と一体になることは、禅宗の基本的な教えの一部であり、これが禅の魅力の一つと言えるでしょう。

無心の状態になることで、人々はストレスから解放され、心の安らぎを得ることができると言われています。自然との調和に重きを置くため、禅宗の実践者は自然の中で過ごすことが奨励され、自然観察や庭園での瞑想が行われます。これにより、禅宗は人々に深い精神的な豊かさをもたらしています。

3. 禅宗の中国文化への影響

3.1 芸術への影響

3.1.1 絵画と文人画

禅宗は中国の芸術に多大な影響を与えました。特に、禅の考えは文人画(ぶんじんが)において顕著に表れています。文人画は、技術だけでなく、心の豊かさや哲学的な深さを表現することを重視し、自然や日常生活の一瞬を捉えた作品が多く生み出されました。

例えば、元代の画家、徐渭(じょい)は、禅の影響を受けた作品を多く残しました。彼の絵画は、自然との一体感や瞬時の美しさを表現することに生きた証拠となっています。ある一枚の絵は、ただの風景ではなく、彼自身の内面を映し出すような深いメッセージを持っています。このように、禅の思想が作品に込められることで、視覚芸術は新たな次元へと進化しました。

3.1.2 書道の発展

また、禅宗は書道の発展にも寄与しました。禅宗の師たちは、心を無にして筆を動かす書道のスタイルを重んじ、これを通じて心と体を統一させることが重要とされました。このような視点から、書道は単なる技術ではなく、精神的な修行としての側面を持つようになりました。

特に、宋代の書家、米芾(べいふつ)は、禅の影響を受けた独特のスタイルを確立しました。彼の書は、力強さと優雅さを兼ね備えており、禅の精神が反映された作品とされています。彼の作品を見ることで、観客はただの文字ではなく、その背後にある思索や感情を読み取ることができるのです。

3.2 文学と哲学への影響

3.2.1 禅の思想がもたらした文学的潮流

禅宗は文学にも大きな影響を与えました。特に唐代から宋代にかけての詩人たちは、禅の思想を取り入れることで、新たな文学的潮流を生み出しました。詩は、自然や人生の本質を探求する手段とされ、禅の思想が深く息づいています。

たとえば、王維(おうい)は、禅の影響を受けた詩人であり、その作品には自然や人間の存在についての深い洞察が表現されています。彼の詩の中には、直接的な描写だけでなく、禅の教えに基づく哲学的な考察が見られ、多くの人々に感動を与えています。その結果、禅の思想が文学を通じて広まり、文学が人々の心に深く浸透していったのです。

3.2.2 禅と儒教、道教の対話

さらに、禅は儒教や道教との対話を通じて、中国思想全体に影響を与えました。禅の「自然との調和」や「直接体験」は、儒教の倫理観や道教の自然観と結びつき、相互に影響を及ぼす関係にあります。特に、道教の影響は禅の教えに見られる柔軟さや自然観に強く影響を与えています。

この相互作用は、中国の思想における多様性を生み出しました。禅宗は、儒教や道教の概念を取り込みながら、独自の視点を形成していきました。このように、禅は単なる宗教的な教えにとどまらず、広範な思想的対話の一部として位置づけられています。

3.3 日常生活への浸透

3.3.1 禅の教えと生活様式

禅の思想は、単に瞑想や教えにとどまらず、日常生活においても実践されています。食事や掃除、作業を通じて、「今、ここ」を意識し、心を集中させることが奨励されます。これにより、人々は日常の中でも精神的な平和を保つことができるようになります。

例えば、禅の茶道は、ただの飲食行為を超えた精神的な体験として知られています。茶道の儀式では、茶を点てる行為そのものが瞑想の一環として捉えられ、心と体を統一する方法として高く評価されています。このように、禅の思想は日常の中に自然に織り込まれていくのです。

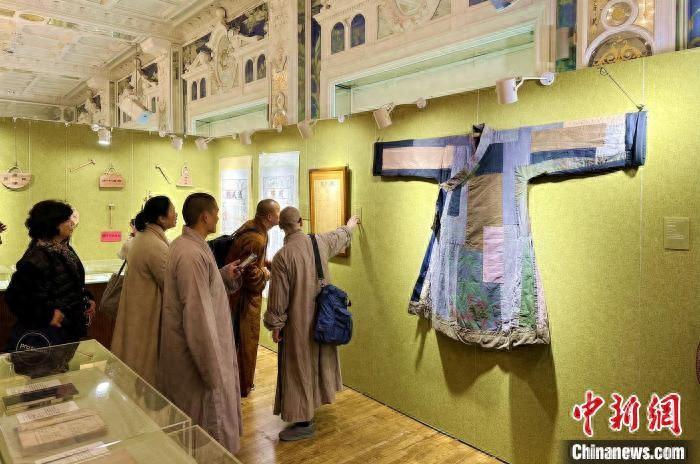

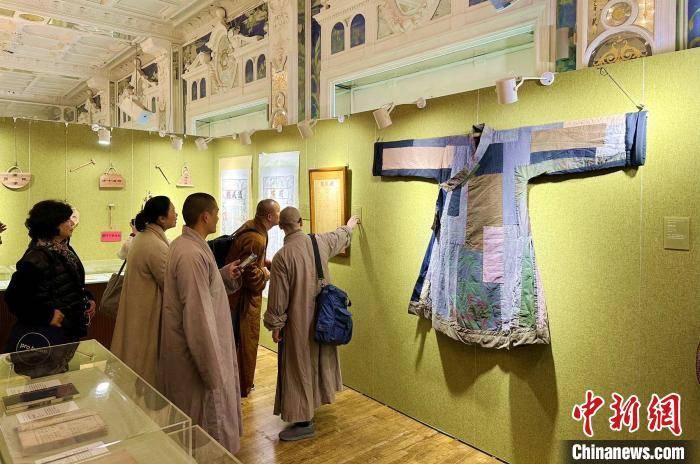

3.3.2 禅寺とその役割

禅寺は、禅宗の教えを学び、実践する場として重要な役割を果たしています。禅寺は、信者たちが集まり、一緒に瞑想や教えを受ける場所であり、精神的なコミュニティが形成されています。禅寺は、地域社会においても重要な存在であり、さまざまな文化的な活動が行われているのです。

また、禅寺では、訪れる人々は瞑想や教えを通じて、共に学ぶ機会が提供されています。このような場は、精神的な成長だけでなく、同時に地域社会の結束をも強める要因となっています。禅寺は、現代社会における心の拠り所として機能していると言えるでしょう。

4. 禅宗の現代的意義

4.1 海外における禅の受容

現代の禅宗は、海外においても広く受け入れられています。特に西洋では、「マインドフルネス」として知られる概念が流行し、多くの人々が禅の瞑想を取り入れています。マインドフルネスは、今この瞬間を意識することを重視し、ストレスの軽減や精神的な健康に寄与する方法として注目されています。

アメリカをはじめとする多くの国で、禅の実践は心理療法の一環として取り入れられています。例えば、マインドフルネス・ストレス低減療法(MBSR)などは、医療の現場でも採用され、患者たちが心の安らぎを見つける手助けをしています。禅の教えが、現代社会においても有意義であることを示す良い例だと言えるでしょう。

4.2 現代社会における禅の役割

現代社会では、急速な情報化や効率化が進み、人々は多忙な日常に追われています。このような中で、禅の教えは心の平和や自己認識を促進する重要な方法として再評価されています。雑踏やストレスの多い環境の中でも、心の拠り所を見つけるためには、禅が極めて有効です。

企業内でも、禅の実践が取り入れられることが増えています。ストレス軽減や生産性向上を目的とした研修プログラムで、瞑想やマインドフルネスが導入されることが多くなっています。社員たちがメンタルヘルスを維持するための手段として、禅は有効な選択肢となっています。

4.3 禅と精神的健康

禅の実践は、精神的健康に対する影響も無視できません。多くの研究が示すように、禅の瞑想は不安や抑うつを軽減し、心の健康を促進します。瞑想を通じて自分自身を見つめ直すことは、自己理解を深め、自信をつける手助けをします。

具体的な例として、鬱病や不安障害に悩む人々が禅の瞑想を通じて改善を見たケースが多く報告されています。このことから、精神的な健康に関連する新たなアプローチとして、禅が今後ますます注目されていくと考えられています。

5. 結論

5.1 禅宗の持続的影響

禅宗は、中国だけではなく、世界中の文化や精神生活に持続的な影響を与えてきました。その教えは、今なお多くの人々にとって有意義なものであり、心の平和や自己理解を促進する手段として広く受け入れられています。禅に触れることで、人々は自らの内なる声に耳を傾け、豊かな人生を築く手助けを得ています。

5.2 未来に向けた禅宗の展望

未来においても、禅宗は新たな挑戦に応える形で進化し続けるでしょう。現代の急激な変化の中でも、人々が抱える心理的な課題に対し、禅はその教えや実践を通じて大きな解決策を提供することが期待されています。また、禅の理念が新しい世代にどう伝わっていくのか、その流れに注目が集まっています。

今後も、禅宗の教えが人々の心に深く根付くことで、より良い社会の形成に寄与することが期待されます。禅の探求は、我々の未来における精神的な道しるべとなることでしょう。

このように、禅宗は多くの側面から深い影響を与えてきた文化的遺産であり、その教えは未来に向けてますます重要性を増すことが予想されます。禅の探求は、個々の内面の旅でもあり、文化の交わりでもあります。引き続き、禅の魅力を感じ、実践していくことが大切なのです。