中国の戦略思想と国際関係は、数千年の歴史の中で培われてきたもので、単なる軍事戦略だけでなく、国の外交、経済、文化など多岐にわたる領域に影響を与えています。特に、古代から現代にかけての戦略的思考の変遷を理解することは、今日の国際政治の文脈においても非常に重要です。本稿では、中国の戦略思想の歴史的背景から始まり、古代の哲学者たちの影響、中央集権体制下での変遷、近代における西洋の影響、中国共産党の戦略的アプローチ、現代の外交政策に至るまで、広範なテーマをカバーします。さらに、未来の展望についても考察を加えることで、中国の戦略が持つ意味と、その持続可能性に迫ります。

中国思想の起源と発展における戦略思想と国際関係

1. 戦略思想の概念

1.1 戦略思想とは何か

戦略思想とは、国家や組織が目標を達成するために採用する考え方や方針を指します。特に、軍事的な文脈で用いられることが多いですが、外交や経済など、多岐にわたる状況に適用される概念です。戦略思想は、単なる戦術的な考え方とは異なり、長期的な視点から全体のバランスを考慮に入れたものです。このため、戦略的思考は、変化する環境や相手の動きに応じた柔軟性が求められます。

戦略思想は、目的を設定し、その達成のために資源を配分し、行動を計画するプロセスを含みます。これには、情報の収集、分析、評価を行い、適切な判断を下すための思考過程が不可欠です。そのため、戦略思想は理論的な側面だけでなく、実践的な経験と知識の蓄積によっても形成されます。

1.2 戦略思想の歴史的背景

中国の戦略思想の歴史は、紀元前数千年に遡ります。特に春秋戦国時代(紀元前770年〜前221年)は、中国における戦略思想が花開いた時代とされています。この時代は、多くの異なる国家が存在し、各国が生き残りをかけて様々な戦略を模索した結果、戦略思想が発展しました。古代の中国では、戦争や外交において知恵を重んじる文化があり、これが多くの著作や思想に反映されています。

この時代に現れた戦略書、特に『孫子兵法』は、中国のみならず、世界中で戦略思想の基礎となる重要な文献となりました。孫子は、戦争だけでなく、政治や外交における知恵と策略についても洞察を提供しました。彼の思想は、経済戦争や情報戦争など、現代の戦略にも影響を与え続けています。

さらに、国の統治や社会の安定を目的とした戦略もまたこの時代に登場しました。墨子の思想による「兼愛」や、儒教の倫理観も、国家戦略の背後にある理念として重要です。これらの思想は、戦略的決定が道徳的にも正当化されるべきであるという観点を提供し、戦略思想の多様性を豊かにしました。

2. 中国古代の戦略思想

2.1 孙子の『孫子兵法』

『孫子兵法』は、中国の古代戦略思想の中で最も有名な文献であり、戦争や軍事戦略に関する包括的な洞察を提供しています。孫子は、戦争を「国家の大事」と位置づけ、戦争の勝敗を決定する要因として、事前の計画、情報戦、環境の利用、相手の心理を理解することを重視しました。「戦わずして勝つ」という理念は、無駄な戦争を避けるための知恵として称賛されています。

また、孫子の文章は簡潔で、実際の戦場で役立つ具体的な戦術に基づいています。これにより、孫子の教えは今日でも企業戦略や競争環境に応じた柔軟なアプローチとして、多くのビジネスリーダーや戦略家に引用されています。例えば、ゼロサムゲームの原則や、相手の強みを避ける「敵を攻略するための攻略」の重要性は、ビジネスシーンにも明確に反映されています。

孫子の影響は、単なる軍事の領域に留まらず、政治、経済、教育など、あらゆる分野に波及しています。そのため、『孫子兵法』は単なる戦略書という枠を超え、中国文化全体における重要な思想として広く認識されています。

2.2 墨子の思想

墨子は、戦略思想においても重要な役割を果たしました。彼は「兼愛」と呼ばれる理念を提唱し、それは全ての人々に対する愛と平等を基にした考え方です。墨子の思想は、戦争を避けることによって国家の安定を図ることに重きを置いており、無駄な争いを避けることが重要であると説きました。これにより、彼の戦略思想は道徳的な要素を重視する点で、孫子とは異なるアプローチを持っています。

墨子はまた、技術や工学の進歩が戦略に影響を与えるべきであると考えました。彼の時代には、攻城兵器や防御技術が発展しており、それらを利用した戦略が重要視されました。墨子の思想は、戦略的な意思決定において合理性を重視し、科学的アプローチを取ることを強調しました。

このように、墨子の思想は、戦略が単なる力によるものではなく、知恵、倫理、技術を組み合わせることで成り立つものであることを示しています。彼の影響は、後の時代における経済発展や社会制度にも反映されており、戦略思想が国家の一部としてどのように展開したかを理解する手がかりとなります。

2.3 戦国時代の戦略と統治

戦国時代は、さまざまな国が互いに攻防を繰り広げた時代であり、その中で各国は独自の戦略を模索しました。この時代には、小国が連携して大国に対抗したり、大国間の同盟や裏切りが行われるなど、複雑な国際関係が展開されました。戦国時代の戦略は、軍事の観点だけでなく、外交的な手段や諸国の勢力図を考慮に入れたものでした。

この時期の戦略家たちは、情報戦や謀略を駆使し、相手国の弱点を巧みに突くことが求められました。これにより、各国は自らの利害を最優先に変化する国際情勢に柔軟に対応する必要があったのです。また、戦国時代の指導者たちは、国民を効果的に統治するために、戦略的な政策を講じました。例えば、農業の振興や経済の安定を図ることで、国力を増強し、戦争の資金を確保することが重要とされました。

戦国時代の戦略思想は、後の王朝に多大な影響を与えました。特に、秦の始皇帝が中国を統一した際には、戦国時代の戦略の教訓をいかんなく活用しました。このように、戦国時代の思想や戦術は、連携と対立、そして権力闘争の中から生まれたものであり、その後の中国の歴史にも深く根付いています。

3. 中央集権と戦略思想の変遷

3.1 漢代の戦略思想

漢代は、中国の歴史において新たな中央集権国家が成立した時代です。この時代の戦略思想は、国家の統一と安定に向けたものであり、皇帝の権力の強化が重要視されました。漢武帝の時代には、「匈奴との戦争」が大きな課題となり、これに対処するための多様な戦略が模索されました。武帝は、外交手段を駆使して匈奴との関係を改善し、さらに遠征によって軍事的に対抗しました。

漢の時代における戦略思想は、国際関係においても重要な影響を与えました。特に、シルクロードの開通は、経済的な交流だけでなく、軍事戦略にも新たな視点をもたらしました。交易を通じて得た資源は、軍備の強化や国家の発展に直結し、その意味でも戦略的な要素が強化されました。また、漢代の思想家たちは、儒教の影響を受けつつ、統治理論に基づく戦略的なアプローチを確立しました。

さらに、漢代の戦略は、外交政策においても柔軟性を持つことが求められました。近隣諸国との協調関係が重要視され、講和や同盟が頻繁に行われました。このような外交戦略は、漢代の国際関係を安定させ、後の王朝が取るべき戦略の基礎となりました。

3.2 明代の戦略的展望

明代は、中央集権体制が強化された時代であり、国内外の安全保障が重視されました。この時代の戦略思想は、日本や欧州、東南アジアとの国際関係をも視野に入れたものでした。特に、明代の初期には海禁政策が採られ、外部との接触を制限する一方で、明の海軍力が強化されました。これにより、近隣諸国との戦略的協力が可能となり、国の安定が図られました。

明代の戦略思想は、国境を越えたパワープレイに対抗するための柔軟な外交政策にも表れました。この時代の指導者たちは、海上貿易の重要性を認識し、それを通じて得た利益を軍事や国力の強化に結びつけました。また、アジア地域での貿易拡大は、文化交流や外交関係の発展にも寄与しました。

このような明代の戦略的展望は、ハルビンに見られる「明の海防」や、大運河の整備など、インフラの整備とも結びついています。これにより、国内の統治が強化され、地方と中央の連携が深まることが図られました。明代の戦略思想は、後の清朝における外交政策の基礎ともなり、国際関係の形成に大きな影響を与えました。

4. 近代における戦略思想の変化

4.1 西洋の影響と中国の反応

近代に入り、中国は西洋列強の侵略を受け、その影響を大きく受けることとなります。アヘン戦争(1840-1842)をはじめとする一連の対外戦争により、中国の伝統的な戦略思想は根本的に揺らぎました。西洋の科学技術や軍事戦略の流入により、中国は自己の戦略思想を再検討せざるを得なくなりました。従来の戦略は、もはや通用しないことを痛感し、新たなアプローチが求められました。

清末には、「洋務運動」が興起し、近代的な軍隊や産業の育成が試みられました。この運動を通じて、西洋の技術や知識を取り入れた新たな思想が形成されました。しかし、西洋列強との圧倒的な技術格差を埋めることは容易ではなく、国民の間には不満が広がりました。これにより、戦略思想はただの軍事的側面にとどまらず、経済や社会の再形成にもつながることが求められました。

また、近代中国の思想家たちは、西洋の戦略思想を分析し、それに対抗するための新たなアイデアを模索しました。梁启超や孫文などは、西洋の民主主義や資本主義の利点を取り入れつつ、中国に合った形で再構築することを目指しました。このような動きは、中国の現代における戦略的思考の土台を築く重要なものとなりました。

4.2 国共内戦と戦略思想の再考

国共内戦(1927-1949)は、中国の戦略思想の根本的な変化を促しました。この戦争は、国民党と共産党の間での壮絶な権力争いだけでなく、それぞれの戦略思想がどのように国家に影響を与えたかを明らかにする重要な時期でした。国民党は、当初は近代的な軍事戦略を採用し、外部の影響を受けつつ内部の安定を図ることを重視しました。

一方で、共産党は「人民戦争」の戦略を採用しました。毛沢東は、農民を主体とした guerrilla warfare 戦術を展開し、地方から都市、そして最終的には全国の制圧へと進む戦略をとりました。この戦略は、国家の発展と戦略思想における新たな視点を提供し、民衆の支持を得ることで戦局を優位に進める要因となりました。

国共内戦の結果、共産党が勝利し中華人民共和国が成立しますが、この時の戦略思想はその後の中国共産党政権の基礎となります。共産党政権下では、新たな戦略思想が生まれ、国家の発展へとつながる一方で、冷戦時代や国際関係における中国の立場も変化していきます。

5. 現代中国の戦略思想

5.1 中国共産党の戦略的アプローチ

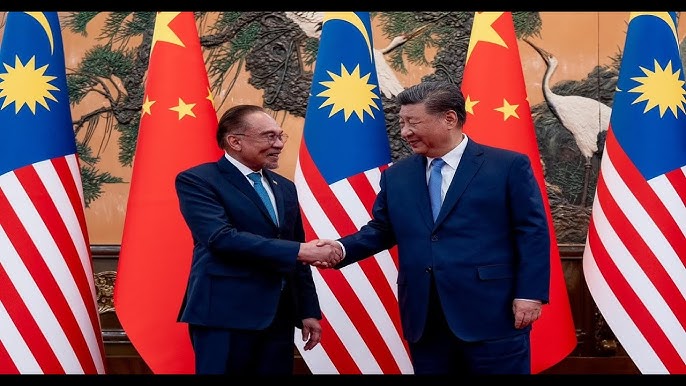

現代中国における戦略思想は、中国共産党の指導に大きく依存しています。特に、江沢民、胡錦濤、習近平の指導者たちは、それぞれ異なる戦略的アプローチを取り入れ、国内外の課題に対処しています。習近平政権の下では、「中国の夢」の理念が掲げられ、国家の復興や国際的地位の向上を目指す戦略が強化されています。

習近平は、貿易や経済成長を最大の焦点とし、一帯一路政策を推進しました。この政策は、中国からアジア、ヨーロッパ、アフリカに至るまで広がる経済圏を構築し、地域の国々との関係を強化することを目指しています。これにより、中国は単なる軍事大国にとどまらず、経済大国としての存在感を高めようとしています。

また、中国共産党の戦略的アプローチは、国内の結束を重視する一方で、国際社会における影響力を増すことにも重きを置いています。このような姿勢は、経済的な利益だけでなく、社会的、文化的な領域にも広がり、戦略的な協力を通じて国際的な信頼を築くことに寄与しています。

5.2 一帯一路政策とその影響

一帯一路政策は、経済的な視点だけでなく、戦略的および政治的な側面も含まれています。この政策は、アジアやヨーロッパ、アフリカとのインフラ整備や貿易促進を通じて、中国の経済圏を広げることを目的としています。これによって、中国は国際的な経済システムの中心的存在となろうとしています。

一帯一路政策は、実際には多くの国々との戦略的連携を促進しています。中国は、投資や援助を通じて関係国と相互依存を築くことで、外交的な影響力を高めることを狙っています。ガンビア、モンゴル、パキスタンなどへのインフラ投資は、現地の発展に貢献しつつ、中国の地政学的利益を追求する道具としても機能しています。

しかし、この政策には批判も存在します。例えば、過剰な債務や借金問題に直面している国々がある一方、経済的依存が深まることで中国の影響力が強化される懸念が議論されています。このように、一帯一路政策は単なる経済的追求にとどまらず、国際関係における新たな力のダイナミクスを生み出しています。

6. 国際関係における中国の戦略

6.1 中国の外交政策の特徴

中国の外交政策は、戦略的自己利益を重視する一方で、国際的な安定や協力を目指すという二面性を持っています。具体的には、中国は経済的な利益を追求する中で、国家間の信頼関係の構築を図ります。例えば、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の枠組みを通じて、発展途上国との連携を強化し、国際舞台での発言力を高めています。

さらに、「多国主義」の原則を尊重し、国際際の協力を強調する姿勢を見せています。気候変動や健康問題など、世界的な課題に対しても、協力の必要性を主張し、国際社会の一員としての責任を果たすことを目指しています。これにより、中国は国際関係において影響力を拡大しようとしています。

また、外交政策の中で経済協力と軍事戦略を組み合わせたアプローチも取られています。中国の「強い軍隊」は国家の威信を高め、経済戦略の強化にも寄与しています。このように、中国の外交政策は経済的側面と軍事的側面が密接に関連しており、国際社会の中での中国の立場を強化するための重要な戦略となっています。

6.2 地域紛争と中国の立場

中国は、周辺国との地域紛争に対して慎重な立場を取っています。特に南シナ海や東シナ海における territorial disputes は、戦略的な悩みの種です。中国は、これらの地域での海洋資源を確保するため、軍事的な存在を強化しつつ、対話と協議による解決を模索しています。このようなアプローチは、軍事力と外交力のバランスを取る試みとして重要です。

また、南北朝鮮問題においても、中国は中立的な立場を維持しつつ、朝鮮半島の安定を重視しています。北朝鮮との関係を強化し、韓国とも対話を行うことで、地域の緊張を緩和しようとしています。このような戦略は、中国が地域の安定のために果たすべき役割を示しています。

こうした地域紛争においても、中国の戦略は相手国との対話を重視し、対立を避けることを旨としています。平和的な解決を重視する政策は、国際社会からの信頼を得る手段として重要であり、中国の外交戦略の一翼を担っています。

6.3 国際機関における中国の役割

中国は、国際機関においても重要な役割を果たしています。国連安全保障理事会の常任理事国として、中国は国際的な安全保障の枠組みで影響力を持っています。また、国際的な気候変動や経済発展に関する会議でも、積極的な姿勢で参加し、グローバルな課題に対する解決策を提案しています。

特に「一帯一路」構想は、国際機関を通じた協力を強化する一助となっています。地域開発や経済協力において、国際機関との連携を重視し、他国との共同プロジェクトを推進しています。このようなアプローチは、中国が国際社会においてリーダーシップを発揮するための重要な手段となっています。

さらに、中国は「南南協力」を通じて、発展途上国との連携を深め、経済成長のための協力関係を構築しています。これにより、他国に対して経済的な援助を行い、国際的な信頼を築くことを目指しています。国際機関における中国の役割は、単なる参加からリーダーシップの発揮へと移行しており、今後の国際関係における中国の立場を明確に示しています。

7. 未来の展望

7.1 中国の戦略思想の持続可能性

中国の戦略思想の持続可能性は、経済発展と政治的安定を両立させることにかかっています。今後、中国は内外の課題に直面する中で、柔軟な戦略を求められるでしょう。環境問題や人口問題、経済の多様化は、現代中国が直面する大きな課題です。これらの課題に対処するための戦略を持つことは、国家の持続可能性に大きく寄与することになります。

また、中国の戦略思想は、歴史的な背景を踏まえた上で、未来への展望を見据えた柔軟なアプローチが求められます。現代の国際情勢においては、単なる軍事力だけでなく、文化、経済、環境という多角的な視点から戦略を再考する必要があります。

さらに、中国の戦略思想は、国際社会との連携を強化し、持続可能性と相互依存を意識することが重要です。多国間の協力を通じて、安定した国際関係を構築できるかどうかは、中国の未来にとって重要な鍵となります。

7.2 グローバル化の中の中国の使命

グローバル化が進む中で、中国には国際的な舞台でのリーダーシップを発揮する使命があります。経済成長に伴い、国際的影響力を高めている中で、中国は他国との関係をどのように構築していくかが問われています。特に、「一帯一路」や「国際機関の改革」において、中国は積極的な役割を果たすことが期待されています。

中国には、持続的な経済成長を通じて国際経済の安定に寄与することが求められます。特に、発展途上国とのパートナーシップを強化し、互いに利益をもたらすような協力関係を築くことが重要になります。これにより、国際的な地位を高めるだけでなく、国際的課題の解決にも寄与できるでしょう。

さらに、中国は環境問題や気候変動に対しても積極的なアプローチを取る必要があります。国際社会において持続可能な発展を追求する姿勢は、中国の戦略思想においても重要な位置を占めるでしょう。これにより、中国は国際社会における新たな信頼を築き、他国と協力して未来の発展を図ることができます。

終わりに

中国の戦略思想と国際関係の理解は、過去から現在にかけての複雑な歴史を通じて深まります。古代の戦略思想や中央集権体制の変遷、近代における西洋の影響、現代中国の外交政策に至るまで、さまざまな要因が相互に絡み合っています。この理解を深めることで、今後の国際関係における中国の立場をより良く把握し、未来の展望を見据えることが可能となります。中国の戦略思想は、国際社会における重要な要素であり、今後も注目され続けるテーマであることに間違いありません。