お盆は、日本における重要な伝統的な祭りの一つであり、先祖を敬う文化の象徴とも言えます。この祭りは、家族が集まり、先祖の霊を迎え入れる一連の儀式や行事から成り立っています。中国における類似の文化や祭りと相まって、お盆の祭りの背後には深い意味と歴史があります。本記事では、お盆の祭りと先祖を敬う文化について、その詳細を掘り下げていきます。

1. お盆の祭りの概要

1.1 お盆の意味と起源

お盆の祭りは、仏教の影響を受けた日本の伝統行事であり、先祖の霊を迎え入れ、感謝の意を示す場です。その起源は、古代インドの仏教行事にさかのぼることができ、特に「盂蘭盆(うらぼん)」という行事が関係しています。この行事は、餓鬼の世界にいる先祖を供養するためのもので、日本に伝わる際に独自の形に発展しました。

お盆の期間は、一般的に8月中旬に設定されていますが、地域によっては7月盆を祝うところもあります。この時期は、農作物の収穫が終わり、家族が集まりやすいことからも、先祖を迎えるには最適なタイミングとされています。お盆は世代を超えた絆を強める機会ともなり、家族の重要性を再認識する瞬間でもあります。

1.2 日本と中国のお盆の違い

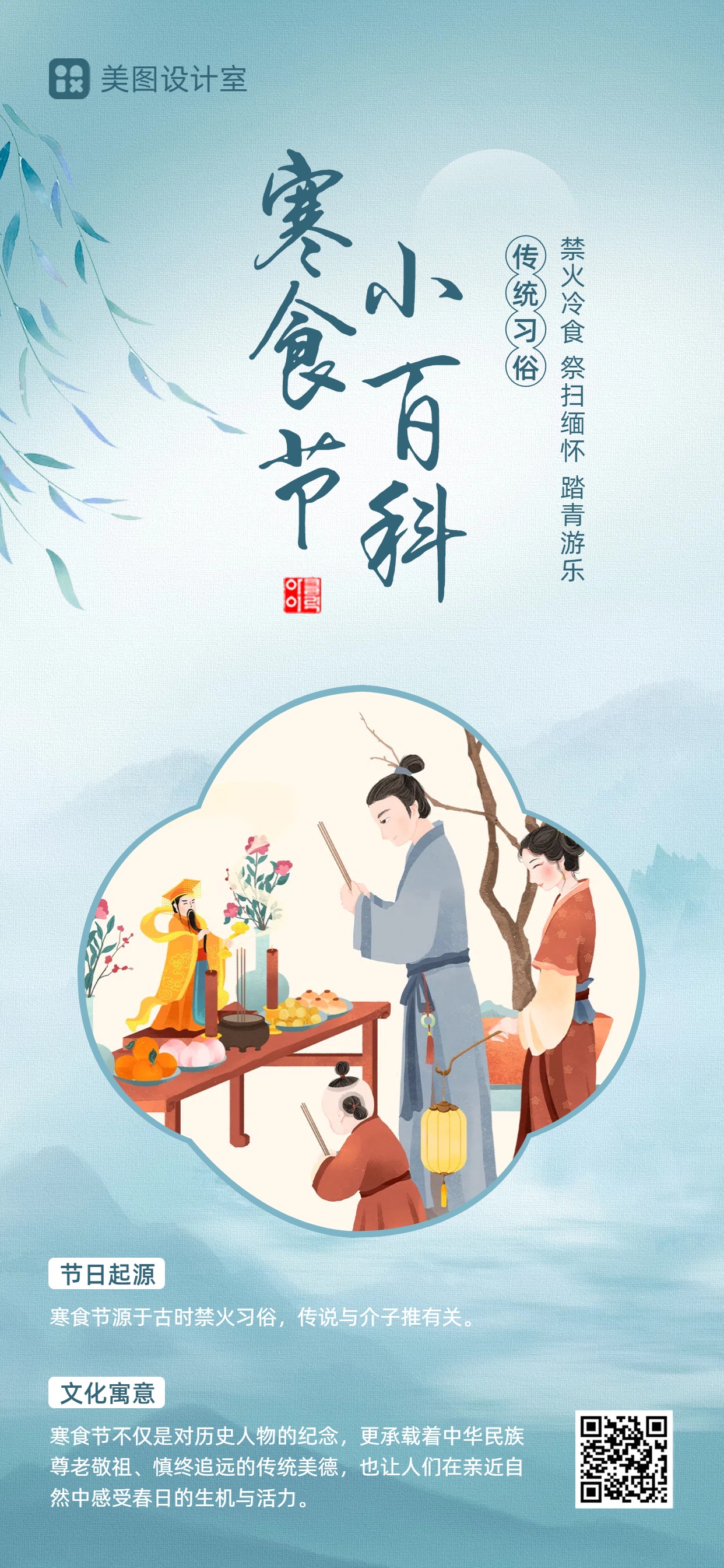

日本のお盆と中国のお盆では、祭りの内容や慣習にいくつかの違いがあります。中国では「中元節」と呼ばれる期間に、先祖を敬う行事が行われます。この日は、主に7月15日にあたるとされ、各家庭では先祖の霊を迎えるための盛大な供養を行います。ただし、中国では、地域によって習慣が異なることも多く、同じ「中元節」を祝う場合でも、具体的な行事内容はさまざまです。

日本のお盆では、先祖の霊を迎えることを主眼に置いており、迎え火や送り火といった儀式が特徴的です。一方、中国のお盆では、より広範な意味で霊を敬うことが強調され、鬼や霊の存在への畏敬が色濃く反映されています。このため、両国のお盆には文化的な背景や風習の違いが見られるのです。

2. お盆の祭りの風習

2.1 お盆の期間とその重要性

お盆は、通常、8月13日から16日までの4日間にわたって行われることが一般的です。初日の「迎え盆」では、先祖の霊が帰ってくることを想定して、迎え火を焚きます。これにより、霊が自宅に導かれ、家族のもとで安らかに過ごすことができると信じられています。3日目の「送り盆」では、先祖の霊を再び別れを告げるための感謝の意を示し、送り火を焚いて見送ります。

この期間は、単なる一時のイベントではなく、家族が集まる貴重な機会でもあります。各家庭はこの日を通じて、先祖への感謝を表現し、家族の絆を深めることが求められます。お盆は、過去と現在のつながりを感じることができる瞬間であり、これが地域や世代を超えた共通の文化として根付いているのです。

2.2 先祖の霊を迎えるための準備

お盆の直前には、家庭で様々な準備が行われます。まず、家の掃除を徹底的に行い、先祖を迎えるための清浄を保ちます。次に、迎え火を焚くための準備として、庭先や玄関先に焚き木を用意します。この炎は、先祖の霊が帰りやすいように導く役割を果たしています。

また、先祖のために仏壇を飾りつけることも大切です。これには、先祖が好んで食べていた食べ物や花、果物などを供えることが含まれます。特に、季節の花を使った飾り付けは美しく、家族が共に集う場としての役割を果たします。このような準備を通じて、家族は先祖を想い、その存在を再確認する機会が与えられます。

2.3 伝統的な食べ物とお供え物

お盆の祭りにおいては、特定の伝統的な食べ物やお供え物が用意されます。例えば、「おはぎ」や「精進料理」が一般的で、これらは先祖を供養するための特別な食事とされています。おはぎは、もち米を使用した甘い和菓子で、地域によってはその作り方や材料が異なることがあります。

お供え物としては、季節の果物や、お米、野菜などがあり、贅沢を避ける美意識があります。特に仏壇には、家庭の収穫物をお供えすることが重要視されており、こうした行為を通じて、家族の結びつきがより強まるのです。これらの風習は、先祖に対する敬意と感謝の意を表す基本的な要素として長い間受け継がれています。

3. お盆の儀式

3.1 迎え火と送り火の役割

お盆の最初の日には「迎え火」が焚かれます。迎え火は、先祖の霊を家庭に迎え入れるための大切な儀式であり、火の光が霊を導く役割を担っています。この火を目印に、先祖の霊が帰ってくると考えられています。また、迎え火を焚くことで、その年の豊作を願う意味も込められています。

送り火は、お盆の最終日に行われます。これもまた重要な儀式であり、先祖の霊が再び霊界に戻る際に、道しるべとなる火です。送り火を焚くことで、先祖の霊への感謝を表し、安心して送り出すことができます。この流れが、お盆を通じた先祖とのつながりを強める役割を果たしています。

3.2 精霊の祭壇とその装飾

お盆期間中には、家庭内に精霊の祭壇が設置されます。この祭壇には、先祖を迎えるために特別に用意された食べ物や花が飾られます。精霊の祭壇は家庭の中で特別な空間として位置づけられ、先祖の存在に思いを馳せる場でもあります。

祭壇の装飾には、地域ごとに特色があります。一部の地域では、特定の色合いの布を使って祭壇を覆い、他の地区では特別な仏像や絵を飾ることがあります。こうした細かなディテールは、その土地の文化や習慣に根ざしたものであり、訪れる家族にとっても心が温まる光景となるでしょう。

3.3 家族の集まりと共同の儀式

お盆は、家族が集まる大切な時期でもあります。多くの人が遠方から帰省し、親戚同士が顔を合わせる機会となります。特に、若い世代が先祖の霊を敬うための儀式に参加することで、家族の絆が深まる瞬間が生まれます。

共同の儀式は、お盆の期間中に家族皆で行うことが重要です。特に、迎え火や送り火を共同で行い、全員が一緒に感謝の意を表すことで、家族の結びつきが強まります。こうした時間を通じて、先祖の存在を再確認し、共に過ごすことの喜びを感じることができます。

4. お盆を通じた先祖敬いの文化

4.1 先祖を敬うことの意義

お盆の祭りは、先祖を敬う文化の根底にある重要な要素として位置づけられています。先祖を敬うことは、単なる儀式ではなく、家族のアイデンティティを再確認することにつながります。先祖の霊を迎え入れ、その存在を無視することなく感謝を示すことは、家族の結束を強化する役割を果たします。

このような文化には、長い歴史と深い意味があります。家族のルーツや歴史を理解することで、個々が自己を見つめ直す機会となり、精神的な安定感を得ることができます。若い世代が先祖を敬う姿勢を学ぶことで、次代に伝えるべき重要な価値が根付いていくのです。

4.2 家族の絆を深めるお盆の役割

お盆の祭りは、家族の絆を深める大切な機会となります。特に地域コミュニティとのつながりを感じることができ、あらゆる世代が一堂に会することから、家族の絆がより一層強まります。共に過ごす時間、笑顔があふれる場面が多く、生きた歴史が感じられる瞬間でもあります。

家族が揃うことで、先祖への感謝の意を示すだけでなく、日々の暮らしについても話し合える機会にもなります。お盆は、家族の歴史や未来について語り合う重要な場となり、それぞれの人生の新しいスタートを切るきっかけにもなるでしょう。お盆の儀式は、過去から今、そして未来への架け橋となるのです。

4.3 現代におけるお盆の変化

近年、社会の変革が進む中で、お盆の祭りにも変化が見られます。都会に住む家族が多く、帰省することが難しい場合もあります。特に若い世代は、先祖を敬うことに対しての理解が薄れがちになることもありますが、逆にSNSを通じて先祖を敬う行事の意味を再確認し共有する動きも見られます。

また、伝統を守りつつ、現代的なアプローチを取り入れたお盆の儀式も模索されています。たとえば、オンラインで参加できる供養イベントなどが登場し、身体的な距離を超えて先祖を敬うことが可能になっています。こうした試みは、機会が限られる家庭でもお盆を大切にするきっかけになるでしょう。

5. お盆の祭りをめぐる地域の特色

5.1 地域ごとのお盆の風習

日本各地で行われるお盆の祭りには、その地域特有の風習が存在します。例えば、京都では「五山送り火」が有名です。これは、大文字山で行われる送り火であり、壮大な火の演出が特徴的です。この行事は多くの観光客をひきつけ、地域のアイデンティティを象徴する行事となっています。

一方、東北地方では「お墓参り」が強調され、先祖の墓を訪れることが重要視されています。地域によっては、鮮やかな灯篭を立てる習慣もあり、先祖を迎える際の雰囲気が色濃く反映されています。このように、地域ごとの特色があることで、お盆の祭りは多様性を持ち、各地の文化が確認できる場となっています。

5.2 地域の祭りとその影響

お盆の祭りは、地域の祭りや行事とも密接に関連しています。それぞれの地域で行われる祭りの中には、お盆にあわせた特別なイベントが組まれることもあり、地域住民の結束が試される機会にもなります。このような地域の祭りは新たな人々を呼び入れ、文化の継承に一役買っているのです。

また、地域の商業活動にも良い影響を与えています。多くの観光客が訪れることで、宿泊業や地元の食材を扱う店も活気づきます。そして、地域の特産物が供養に用いられることで、その土地の文化や歴史を知るきっかけにもなります。お盆が地域経済にも寄与していることは、地域の活性化につながっているとも言えます。

6. お盆と現代社会

6.1 お盆の祭りの継続と変革

お盆の祭りは、時代の流れに応じて変革しておりつつも、重要な文化的意義を持つ行事として引き続き行われています。伝統的な儀式を守ることが求められる一方で、現代社会のニーズに応じた新しい形も受け入れられています。特に若い世代が参加しやすいような工夫が求められる中で、さまざまなアプローチが試みられています。たとえば、地域ごとのお盆祭りをオンラインで開催したり、地域情報を発信することで、関心を引き続けています。

また、伝統的な価値観が薄れつつある現代においては、先祖への敬意を再評価する動きが見られます。SNSやインターネットを通じて、多くの人が自身の体験を共有し、先祖を大切にする文化の重要性を再認識しています。このような共感が広がることで、参加者が増える傾向にあり、将来の継承が期待されます。

6.2 お盆の文化が持つ未来の可能性

お盆の文化は、未来に向けて新しい可能性を秘めています。先祖を敬うことは、個人のアイデンティティや価値観を形成する重要な要素であり、これが持続可能な文化として育まれていくことが求められます。地域や世代を越えて、お盆の祭りが若い世代にとっても魅力的で心温まる行事であることが大切です。

また、国際化が進む中で、他の文化との接触を通じて新しい視点を得ることができます。他国の祭りや文化に触れる中で、先祖を敬う姿勢や習慣がどのように異なるのかを学ぶことができ、それらを取り入れることで、日本のお盆文化がより豊かになる可能性があります。お盆は文化交流の機会ともなるため、未来に向けての発展が期待されるのです。

終わりに

お盆の祭りは、先祖を敬う文化の重要な一部であり、日本に生きる人々にとって大切な精神的支柱となっています。この祭りを通じて、家族との絆を再確認し、先祖の存在を意識することができます。地域の特色や現代的な考え方を取り入れながら、お盆の文化は生き続け、次世代に受け継がれていくことでしょう。お盆を通じて、私たちは生きる意味を再考し、先祖とのつながりを感じる機会を得ることができます。これからも、この大切な文化を尊重し、受け継いでいくことが求められています。