日本における中国の縁起物は、長い歴史を経て根付いてきた貴重な文化の一部です。この文章では、中国の縁起物が日本の文化にどのように影響を与えてきたのか、またその象徴となる具体例を挙げながら、今の時代においてどのように理解されているのかを探っていきます。また、縁起物が象徴する価値観や文化交流の意義についても考えてみます。

1. 中国の縁起物とは

1.1 縁起物の定義

縁起物とは、特定の吉兆や幸運を象徴する物品やシンボルを指します。中国の伝統文化においては、これらの縁起物は人々の生活に深く根付いており、さまざまな場面で利用されています。例えば、赤い封筒(利是)や特定の動物の像(龍や亀など)は、繁栄や健康を象徴するものとして広く知られています。

また、縁起物はその形や色、配置によっても意味が変わります。たとえば、赤色は幸運を象徴し、特にお祝いの場では欠かせない要素です。縁起物はそれぞれ独自の背景や由来を持ち、文化的な価値観を反映しています。

1.2 縁起物の歴史的背景

中国における縁起物は、仏教や道教の影響を強く受けて発展してきました。これらの宗教は、生命の循環や運命の変化を強調するため、縁起物を重要視しました。古くから、中国の村や家々では、家族の幸福や繁栄を願うために、特定の縁起物を飾っていました。

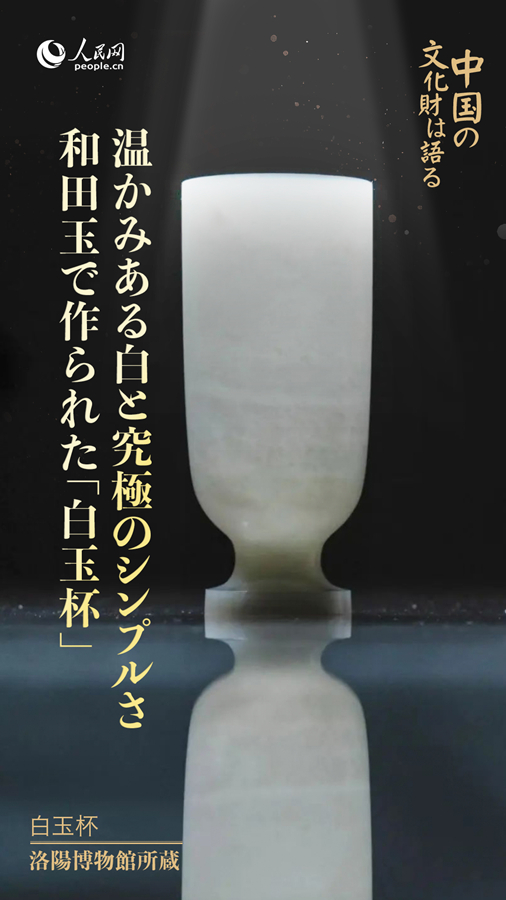

また、歴史的には、縁起物の使用は王朝の変遷や地域別の文化によっても変化します。時代ごとの文化背景や風習に応じて、縁起物のデザインや意味も変化していきました。これにより、中国の縁起物は非常に多様性を持つものとなり、日本にもその影響が及ぶこととなります。

1.3 代表的な縁起物の種類

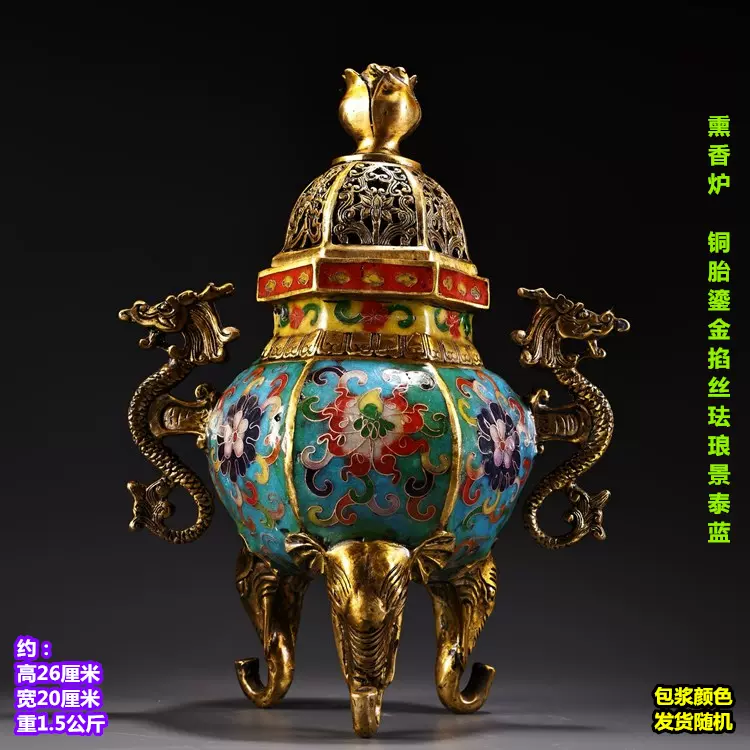

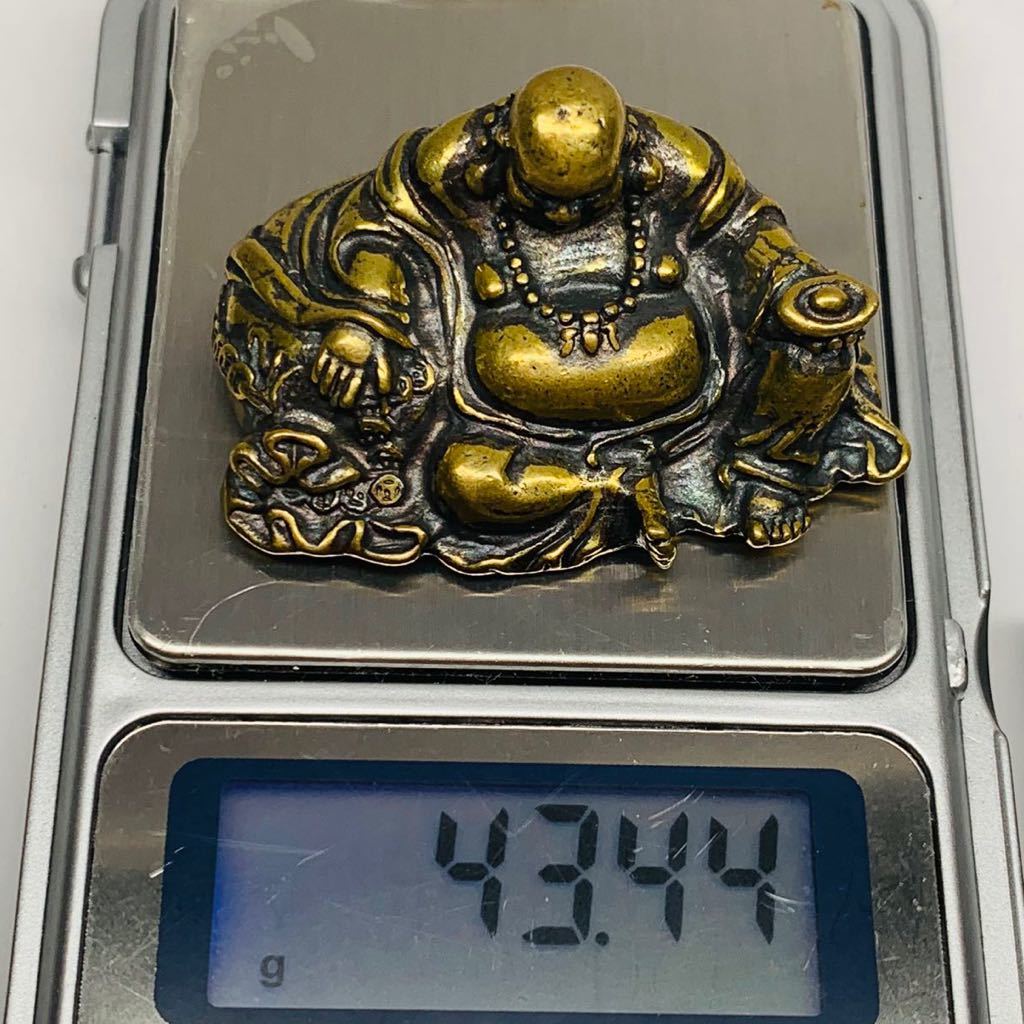

中国の代表的な縁起物には、さまざまな種類があります。いくつか挙げると、金福(黄金の幸運象)、亀、龍、そして独特な赤い飾り物などがあります。金福は、富や繁栄を象徴し、古くから商売繁盛を祈願する際に重宝されています。亀は長寿の象徴として知られ、特に年配の人々にとって重要な縁起物です。

さらに、龍は中国文化において非常に特別な存在です。これは皇帝を象徴し、地位や権力、幸運などの意味を持ちます。また、桃の木に関しても、長寿や健康をもたらす木とされ、多くの家庭で重要視されています。

2. 日本における中国の縁起物の受容

2.1 中国文化の影響

日本は古くから中国文化の影響を受けてきました。特に、奈良時代や平安時代には、中国から多くの文化や思想がもたらされ、その中に縁起物も含まれていました。この時期、日本の貴族層は中国の文化や風習を積極的に取り入れ、ボディランゲージやマナーなど、さまざまな面で中国の影響を色濃く受けていました。

その中でも、特に仏教の伝来とともに、中国の縁起物が日本に紹介されました。仏教に基づく縁起物は、寺院や祭りなどで利用されるようになり、日本の宗教観や生活様式に影響を与えました。こうした文化の交流は、両国の関係性をより深くしました。

2.2 縁起物の浸透過程

日本における中国の縁起物は、単にそのまま受け入れられたわけではありません。日本は独自の文化を持っており、縁起物はその中で再解釈され、変化を遂げました。たとえば、日本の「招き猫」は、中国の吉祥物に触発されて誕生しましたが、日本独自の形となり、商売繁盛を願う象徴として親しまれています。

また、伊勢神宮や出雲大社など、日本の神社でも中国の文化の影響が色濃く見られ、神道の儀式においても縁起物が重要な役割を果たしています。このように、貿易や文化交流の中で、縁起物は日本の伝統的な文化と融合し、双方の特色を持つものとなっていきました。

2.3 日本独自の解釈と変化

中国からの影響を受ける中でも、日本独自の文化が縁起物に付加されていきました。例えば、形やデザインに関しても、日本の美意識や伝統的な絵画技術が取り入れられ、縁起物はより装飾的になりました。これにより、日本の縁起物は、顕示する意味や象徴がより深まることになります。

また、年中行事や祭りの中で、日本独自の縁起物が登場し、地域ごとの特色が出てきました。このように、縁起物は日本文化に取り込まれる過程で、ただの輸入品ではなく、より複雑な意味を持つ、重要な文化的シンボルとなったのです。

3. 主な縁起物の具体例

3.1 招き猫

招き猫は、日本で非常に人気のある縁起物の一つで、商売繁盛や幸運を招く象徴とされています。この猫の姿は、左手を挙げて人を招き入れるポーズが特徴的で、一般的に店舗などの入り口に置かれています。招き猫は、発祥の地として言われる愛知県の知多半島の「東海市」をはじめ、全国各地で作られています。

招き猫には、色や種類によってさまざまな意味が込められています。たとえば、白色の招き猫は純粋や運を招くことを意味し、黒色の招き猫は悪霊から守る効果があるとされています。また、手を挙げる方向も重要で、右手を挙げるものはお金を招き、左手を挙げるものは人を招くと言われています。

この招き猫の人気は、近年特に高まり、さまざまなデザインやキャラクターとのコラボレーション商品も登場しています。また、海外においてもその存在が知られるようになり、文化交流の象徴とも言えるでしょう。

3.2 龍のシンボル

龍は中国文化において非常に重要な存在であり、その影響は日本にも強く及んでいます。龍は力や権威、または水を象徴する存在として広く知られており、日本では主に祭りや神道の儀式に使用されます。龍の姿は、神聖視され、装飾品や建物の上に彫られることがよくあります。

日本での龍は中国の龍とは異なり、特に日本独特の形状や色合いを持っています。また、日本では、龍は悪を退ける力を持つとされ、多くの神社の中には龍を象徴する神様が祀られています。たとえば、長野県の善光寺には、龍の彫刻が多数存在し、訪れる人々を魅了しています。

最近では、アニメやゲームなどのポップカルチャーの中でも、龍がキャラクターとして使用されることが増えてきています。このように、龍は日本の文化においてすでに根付いた存在となり、その価値が改めて見直されています。

3.3 桃の木とその象徴

桃の木は中国の縁起物として長寿や健康を象徴します。桃は特に「不老不死」の果物とされ、古来より縁起物として大切にされてきました。日本でも、桃は春の季節を象徴する花としても知られ、特にひな祭りにおいて重要な役割を果たしています。

日本においても、桃の木は長寿や豊かさを願うために庭に植えられることが多く、特に旧暦の桃の節句には、その実を飾る風習があります。また、桃から作られる和菓子や飲み物は、いまだに人気で、人々に愛されています。

現代では、桃をテーマにしたアートやデザインも多く見られ、桃をモチーフにした商品が多数販売されています。これにより、桃はますます多くの人々に親しまれる存在となっています。

4. 現代における縁起物の役割

4.1 祭りや儀式での利用

現代の日本では、縁起物は祭りや儀式の場で大切にされています。例えば、正月や結婚式などの特別な行事では、縁起物が必ず用意されることで、参加者の幸福や繁栄を祈念します。また、神社や仏閣においても、初詣や厄払いの際には、縁起物が重要な役割を果たします。

さらに、地域ごとの祭りにおいても独自の縁起物が登場し、その地域の文化や伝統を反映させています。これにより、縁起物は単なる装飾ではなく、人々の思いを込めた重要なアイテムとなっています。

4.2 商業化と縁起物

最近では、縁起物が商品化され、商業的な意味合いを持つようになっています。店舗のディスプレイに縁起物を取り入れることで、客を惹きつけたり、商売繁盛を祈念する試みが増えてきます。特に、観光地のショップや土産物店では、縁起物が様々な形で商品化され、訪れる人々に喜ばれています。

また、縁起物のキャラクター商品も多く登場しており、子供や若者たちの間でも人気を集めています。このように、商業化された縁起物は、伝統を保ちながらも新たな魅力を創出しています。

4.3 若者文化と縁起物の再発見

最近の若者たちの間で、縁起物への関心が高まっています。SNSやインターネットの普及により、縁起物にまつわる情報が手軽にアクセスできるようになり、これまであまり興味を持たなかった世代にもその魅力が広がっています。また、アートやデザインと結びつけられることで、若者たちが新しい価値観を生み出しています。

このように、縁起物は古い文化の象徴である一方で、現代の若者が新しい視点で再解釈し、普及させていく役割も果たしています。これによって、縁起物は時代を超えて生き続け、文化の架け橋となっています。

5. 中国の縁起物がもたらす価値観

5.1 幸運と繁栄の象徴

中国の縁起物は、何世代にもわたって幸運と繁栄を象徴するものとして位置づけられています。これにより、物質的な成功だけでなく、精神的な豊かさも重視される傾向があります。たとえば、結婚式や誕生日などの特別な日には、縁起物がプレゼントとして贈られ、幸福を象徴する意思が込められています。

また、縁起物は、持つ人の運気を上げるための助けとなるとして、家庭や職場などでいつも目の前に置かれています。これにより、周囲の環境が影響しあい、縁起物が持つポジティブなエネルギーを感じることができます。

5.2 人間関係と調和

縁起物は、人間関係や調和を重んじる中国文化の特徴を反映しています。特に、家族や友人との絆を深めるために、縁起物が利用されることが多いです。たとえば、祝賀の場では、特定の縁起物を共に持ち寄ることで、祝福の意を示し、人々の結束を強めることを目的としています。

このように、縁起物は単なる物品ではなく、人々の関係を深めるための媒介となる重要な存在です。さらに、調和やバランスを求める姿勢は、現代社会にも必要とされている価値観となっています。

5.3 文化融合の重要性

中国の縁起物は、文化の融合とその重要性を強調しています。異なる文化背景を持つ地域や民族において、縁起物を通じて新たな価値観や考え方が生まれてくることは、文化交流の重要な一端です。

日本が中国の文化を受け入れ、独自の解釈を加えることで生み出される新しい縁起物は、その文化を豊かにし、人々の心をつなぐ重要な役割を果たすこととなるでしょう。このような文化的な相互作用は、両国の未来においても大切にされるべきです。

6. まとめ

6.1 文化交流の意義

日本の文化における中国の縁起物の受け入れは、ただ単に物品の輸入にとどまらず、両国の歴史や思想、価値観が融合した結果であることを示しています。この文化交流の過程は、現在の社会においても重要な教訓を与えてくれています。そして、未来に向けて、更なる交流が期待されます。

6.2 今後の展望

縁起物は、時代とともにその形や意味が変化し続けてきました。そのため、今後も新しい解釈が生まれ、文化としての価値は増していくことでしょう。特に、若者たちの活動によって、縁起物は新たな意味を持って再発見され、さらに多くの人々に親しまれる存在になると考えられます。

6.3 最後の考察

中国の縁起物は、豊かさや調和を求める心の象徴であり、文化交流の重要な一部であります。日本の文化の中でどのように変容し、根付いてきたかを考えることは、文化的な理解を深める鍵となるでしょう。未来においても、縁起物が持つ力強いメッセージが人々をつなぎ、幸福をもたらすことでしょう。