『西遊記』は、中国の四大名著の一つであり、多くの人々に愛され続けている作品です。この物語は、唐の僧侶玄奘の旅を基にした神話的要素を含む物語で、数世代にわたって人々の心を捉えてきました。その中には、生きる意味や修行、友情についての深い教訓が盛り込まれており、ただの冒険物語にとどまらない多面的な魅力を持っています。本記事では、『西遊記』のテーマと象徴について詳細に探り、その影響を理解するための手助けをしたいと思います。

西遊記の概要

1.1. 作者と時代背景

『西遊記』は、明代の作家吴承恩によって書かれたとされています。彼の生涯(約1500–1582年)は、中国の歴史的な転換期にあたります。この時期、中国は明朝の全盛を迎えており、経済や文化が栄え、多くの文学作品が生まれました。吴承恩自身も多くの文学活動を行い、『西遊記』はその集大成とも言える作品です。

この物語は、仏教の影響を色濃く受けています。特に、玄奘三蔵のインドへの旅は、仏教経典の翻訳と普及を目的としており、日本や韓国などアジア全体に仏教が広まるきっかけとなった重要な事件です。『西遊記』はこの歴史的背景を踏まえて、宗教的な修行の重要性を強調しています。

また、作品中には多くの神話的なキャラクターが登場し、さまざまな伝説が織り交ぜられています。これは、当時の中国人が信じていた神々や妖怪を反映しており、より多くの人々に親しみやすい物語となる要因となりました。

1.2. 物語の主要キャラクター

『西遊記』には数多くの魅力的なキャラクターが登場しますが、その中でも特に重要なのは、唐僧・孫悟空・沙悟浄・猪八戒の四人です。唐僧・玄奘は、慈悲深い性格と知恵を持つ僧侶で、物語の主役として仏教の教えを体現しています。彼は、道中の試練を乗り越えながら、教えを広める使命を果たそうとします。

孫悟空は、『西遊記』の最も有名なキャラクターであり、その反抗的な性格と超能力が物語を彩ります。彼の持つ「如意棒」は、彼自身の成長や力を象徴しており、最終的には善を为すためにその力を使うことになります。猪八戒は、農業と勤勉を象徴するキャラクターで、楽しい性格と夢中になると暴走する一面を持っています。沙悟浄は、内面的な成長と悔い改めを体現しており、彼の過去とその克服に込められた教訓は深いです。

これらのキャラクターは、それぞれが持つ個性や背景を通じて、物語のテーマや象徴を表現しており、読者に多くの教訓を提供します。

西遊記の主要テーマ

2.1. 修行と成長

『西遊記』の核心には、修行と成長のテーマがあります。物語の中で、唐僧は仏教の教えを広めるべく、険しい道を歩む中でさまざまな試練に直面します。これを通じて、彼は自らの信念を強め、成長していく様子が描かれています。彼の信仰は、後に仲間や妖怪との関係にも影響を与え、物語全体を貫くテーマとして存在します。

孫悟空も修行を通じて成長を遂げます。最初は自己中心的で力任せに戦うことしか考えていなかった彼が、仲間との友情を通じて徐々に仲間の大切さを理解し、お互いを助け合う重要性に気づくことになります。この変化は、彼自身の成長だけでなく、彼が持つ力の使い方についての教訓でもあります。

修行と成長のテーマは、単なる冒険物語の枠を超えて、読者に自己改善の必要性や精神的な成長の重要性を訴えます。これは、古代の中国の文化の中で、日々の修行が如何に重要視されていたかを象徴しているとも言えます。

2.2. 善と悪の対立

『西遊記』において、善と悪の対立は非常に明確なテーマです。この物語では、唐僧とその仲間たちが、さまざまな妖怪や悪者と戦う姿が描かれています。彼らは正義を貫くために旅を続け、その過程で善悪の判断や選択の重要性が強調されます。

孫悟空と他の仲間たちが示す善の象徴は、平和を維持し他者を助ける行動に顕れます。対照的に、妖怪たちは自己中心的で、他者を襲ったり利用したりする存在として描かれます。この対立を通じて、善悪の認識が人間の心にどのように植え付けられているのかを探ることができ、物語の深みを増しています。

善と悪の対立は、現代の社会においても普遍的なテーマであり、読者は物語を通じてこれらの価値観を再認識する機会を得ます。このテーマは、数千年にもわたって人々に共感され続けており、『西遊記』を時代を超えた魅力ある作品にしています。

2.3. 友情と絆

『西遊記』では、友情と絆のテーマも非常に重要です。唐僧と彼の仲間たちの関係は、共同の目的を持つ旅を通じて深まっていきます。互いに支え合い、時には意見の食い違いやトラブルもあるものの、最終的には深い絆を築くことが出来ます。この友情が物語の大きな感動を生み出す要因となっています。

特に、孫悟空と猪八戒間の友情は、互いの個性を理解し合う過程を描いており、彼らの掛け合いには愛情や信頼が込められています。困難な状況に直面する中で、彼らがどのようにお互いを支え合っていくのかは、友情の質を深く掘り下げたものとなっており、読者にとっても心温まる要素となっています。

また、友情は時には試練を伴うことも示されており、仲間同士での衝突や誤解も描かれています。しかし、これを乗り越えることで、絆がより一層強まる様子が描写され、友情は単なる感情の商業ではなく、成長するための重要な要素であることを示しています。

象徴とモチーフ

3.1. 旅の象徴

『西遊記』における旅は、物語全体のテーマを象徴しています。旅は単に物理的な移動だけでなく、精神的な成長、信仰の探求、友情の構築を意味します。この旅の過程で、キャラクターたちはそれぞれの課題を乗り越え、成長していくことが求められます。

特に、唐僧の旅は、一見すると目的地に到達するための道のりですが、その実、彼の信仰が試され、強化される貴重な経験が隠されています。彼の旅は、他者を思いやる心や、決して諦めない姿勢の大切さを教えてくれます。

さらに、旅には「未知への挑戦」という側面もあります。登場キャラクターたちが新しい環境や異なる文化に直面することで、彼らは自身の視野を広げ、自己を見つめ直す機会を得ます。これにより、読者もまた「旅」というメタファーを通じて自己成長を思い描くことができるのです。

3.2. 妖怪とその意味

『西遊記』に登場する妖怪たちは、それぞれが特定の象徴を持っています。彼らは唐僧一行の旅を妨害する敵として描かれていますが、その背後には人間の欲望や恐れ、挫折を象徴する深い意味合いがあります。たとえば、妖怪の一部は人々の欲望の化身として、物質的な豊かさや力への欲望を反映しているのです。

また、妖怪たちとの戦いは、単なる肉体的な闘争にとどまらず、内面的な葛藤も意味しています。善悪の対立の中で、彼らはしばしば道徳的な選択肢を提示し、仲間たちが自身の信念や価値観を再確認するきっかけとなるのです。このように、妖怪たちは物語の進行において重要な役割を果たし、キャラクターの成長を促進する存在でもあります。

それらの妖怪の中には、一見悪役として描かれるものの、実際にはより深い人間的な感情や過去を持つキャラクターも存在しており、単純な善悪の二元論を超えた複雑な感情ラインが描かれています。これにより、作品はより深い人間理解の道を開かれ、読者に多層的な理解を促します。

3.3. 四大聖者の象徴性

『西遊記』には、四大聖者が登場します。それぞれの聖者は、特定の道徳的価値観や思想を象徴する存在として描かれています。たとえば、観音菩薩は慈悲を象徴しており、仲間たちを助け、導く存在として重要な役割を果たしています。彼の存在があることで、物語全体の中に「助け合う」というテーマが根付いています。

また、他の聖者もそれぞれ異なる価値を表現しています。例えば、弥勒菩薩は、笑いと楽しさを大事にする存在として、物語の中で仲間たちが困難な状況に遭遇した際の希望や明るさを与える役割を果たしています。このような聖者たちは、物語において倫理的指導を執り行う存在として機能し、キャラクターたちにとって重要な導き手となるのです。

これにより、聖者たちは単なる神話上の存在ではなく、日常生活における倫理や価値観の反映と考えられます。作品を通じて提供される教訓は、現代においてもなお意義深いものであるため、読者は深い感銘を受けることでしょう。

西遊記の影響

4.1. 中国文学への影響

『西遊記』は、中国文学の中で非常に影響力のある作品であり、その後の作品に多大な影響を与えました。特に、登場するキャラクターたちやテーマは、後の文学作品においてもしばしば引用されたり、参考にされたりしています。中国の古典文学において、この作品がいかに重要な位置を占めているかを示しています。

また、宗教的要素や道徳的教訓は、中国の文学全般に色濃く反映されており、特に娯楽文学や民話の中にもその影響を見ることができます。たとえば、妖怪や神々が再登場する作品が多く、その背景には『西遊記』の存在があることが挙げられます。

さらに、『西遊記』のキャラクターたちが様々な芸術作品やストーリーテリングにおいて再解釈されることで、この作品の影響は文学の枠を超え、広範な文化現象として根付いています。これにより、作品のメッセージやテーマが繰り返し再評価される機会が生まれています。

4.2. 世界文学との関連

『西遊記』は、世界文学に対しても影響を与えています。翻訳された作品は、アジア以外の国々でも読まれ、多くの人々に親しまれています。西遊記の物語構造やキャラクターの魅力は、様々な文化の中で独自の解釈を受けてきました。

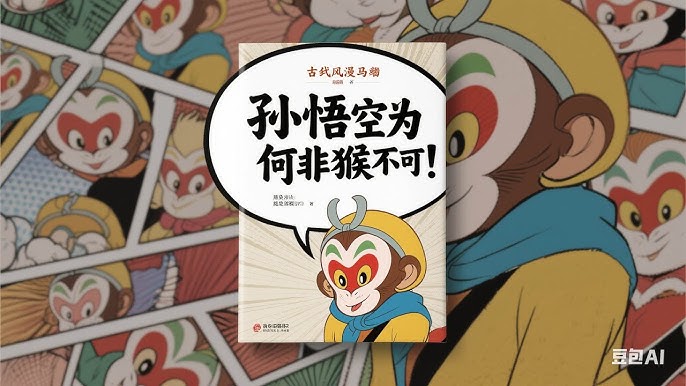

たとえば、日本の漫画やアニメにおいても、『西遊記』からインスピレーションを受けた作品が多々見られます。特に、仲間同士の冒険や戦いの場面は多くの作品で再現され、友情や善悪のテーマが繰り返し描かれています。『西遊記』の普遍的なテーマは、さまざまな文化の中で共通の価値として理解され、受け入れられる要因となっています。

また、西遊記は西洋の文学や映画においても取り上げられることがあり、多様化する文学ジャンルに貢献しています。西遊記の影響を受けた作品が世界各地で生まれることによって、物語が持つ力が国境を越えて拡大しているのです。これは、文学が持つ普遍的な力とその影響力を示す良い例と言えるでしょう。

4.3. 現代文化における西遊記の再解釈

現代においても、『西遊記』はさまざまな形で再解釈されています。映画やテレビシリーズ、アニメなどの形式で新たなアプローチがなされています。これにより、古典的な物語が新しい世代に伝わるだけでなく、現代のテーマや価値観と融合することで、さらに深い意味を持つ作品へと進化しています。

特に、現代の『西遊記』は、技術や社会的問題に対する考察を通じて、新たな視点を提供しています。たとえば、キャラクターの心理描写や内面的な葛藤が深く掘り下げられることで、追加の解釈が可能になり、単なる冒険物語から人間性や価値観を問う作品へと変貌を遂げています。

また、現代文化の中での再解釈は、キャラクターの多様性を強調することもあります。従来の役割を超えて、女性キャラクターの台頭や異文化の融合などが進む中で、読者や視聴者が新たな視点から物語を楽しむことができるようになっています。

結論

5.1. 西遊記の現代的意義

『西遊記』は、単なる古典文学にとどまらず、現代においても多くの意味を持ち続けています。物語の中に描かれるテーマや教訓は、今でも多くの人々に共感され、人生の選択や価値観の形成に影響を与えています。友情、善悪、修行というテーマは、特に人生の困難に直面する際に読むべき深い教訓として、今なお心に響くものです。

また、時代が変わり、社会が変化する中で、新しい形で再解釈されることで、作品の価値がさらに高まります。現代人が抱える問題や課題を反映した形で作品が展開されることで、読者は過去からの教訓を生かしながら新たな未来を切り開く手助けを得ることができます。

それによって、『西遊記』という作品は単なる長い物語ではなく、人間の本質や人生に対する問いかけを行う貴重な財産として位置づけられています。

5.2. 今後の研究課題

『西遊記』は、今後も多くの研究や議論の対象となることでしょう。テーマや象徴に関する深い理解が、さらなる新しい視点を提供する可能性があります。また、文化的・歴史的背景を探ることによって、現代における新たな解釈や実践の意味を明らかにする手助けとなるでしょう。

さらに、国際的な視点での研究や比較文学的分析が進むことにより、他の作品との関連が浮き彫りになり、『西遊記』の文学的価値がさらに評価されることが期待されます。異なる文化圏における受容や影響を探ることで、この作品の普遍性と多様性を理解する手助けになり、新たな発見があふれることでしょう。

このように、『西遊記』はその深いテーマと複雑な象徴によって、今後も多様な議論と考察を引き起こし続けることでしょう。文学だけでなく、哲学、社会学、心理学など、さまざまな分野への影響を通じて、私たちの理解を豊かにしてくれる作品なのです。

この文章を通じて、『西遊記』のテーマと象徴について少しでも深く探求できたことを願います。