舌診は、中国の伝統医学の大切な一部であり、診断方法の一つです。舌は身体の内部状態を反映する鏡であるとされ、その状態を観察することで様々な健康情報を得ることができます。舌診の技術と解釈について詳しく見ていきましょう。

1. 舌診の基本概念

1.1 舌診の歴史

舌診は、古代中国に起源を持つ技術で、数千年の歴史があります。最古の文献には、紀元前300年頃の『内経』があり、この中で舌診の技術が詳細に説明されていました。当時から人々は舌の形状や色に基づいて健康状態を判断し、病気の予知や治療に役立てていたのです。舌診法は、道教の哲学と結びついており、身体と精神の調和を測るための手段としても用いられてきました。

また、舌診は他の診断方法と並んで進化を続けており、特に宋代以降、医学書が多数著され、舌診の技法と病理が体系化されていきました。現代においても、舌診は中医学に不可欠な診断ツールとして広く用いられ、中国国内外で重視されています。舌の観察は、医師と患者とのコミュニケーションを助ける重要な要素ともなっています。

1.2 舌診の重要性

舌診は、単に舌の状態を観察するだけではありません。舌は身体全体の健康状態を反映しており、舌の異常は内臓や全身の問題の兆候を示すことが多いのです。舌診を通じて、特定の病気の早期発見や、疾患の進行度を見極めることができるため、治療の方針を決める際に非常に重要な手段となります。

さらに、舌診は非侵襲的な診断方法であり、患者に対する身体的負担が少ない点も大きなメリットです。医師は、舌の状態を観察することで、患者が患っている病気の種類やその深刻さを推測できます。たとえば、舌が異常に乾燥している場合、体内の水分不足を示唆していることがあり、これは脱水症状や腎臓の問題につながる可能性があります。

1.3 舌の構造と機能

舌は筋肉で構成されており、表面には小さな突起である舌乳頭が存在し、これにより味覚や感覚を感じ取ることができます。舌の表面は、健康状態を反映する重要な指標であり、例えば、舌が白い苔で覆われている場合、体内に湿気が滞っている可能性を示します。逆に、舌が赤い場合、それは熱を持っている状態や炎症を意味することが多いです。

舌の動きや感覚も、消化器系の健康に深く結びついています。舌が動かしづらい、または痛みを感じる場合、口腔の健康だけでなく、身体全体の健康にも影響があるかもしれません。舌の状態を正確に把握することで、医師は治療に必要な情報を得ることができ、より適切な治療を行うことが可能になります。

2. 舌診の方法

2.1 視覚的観察

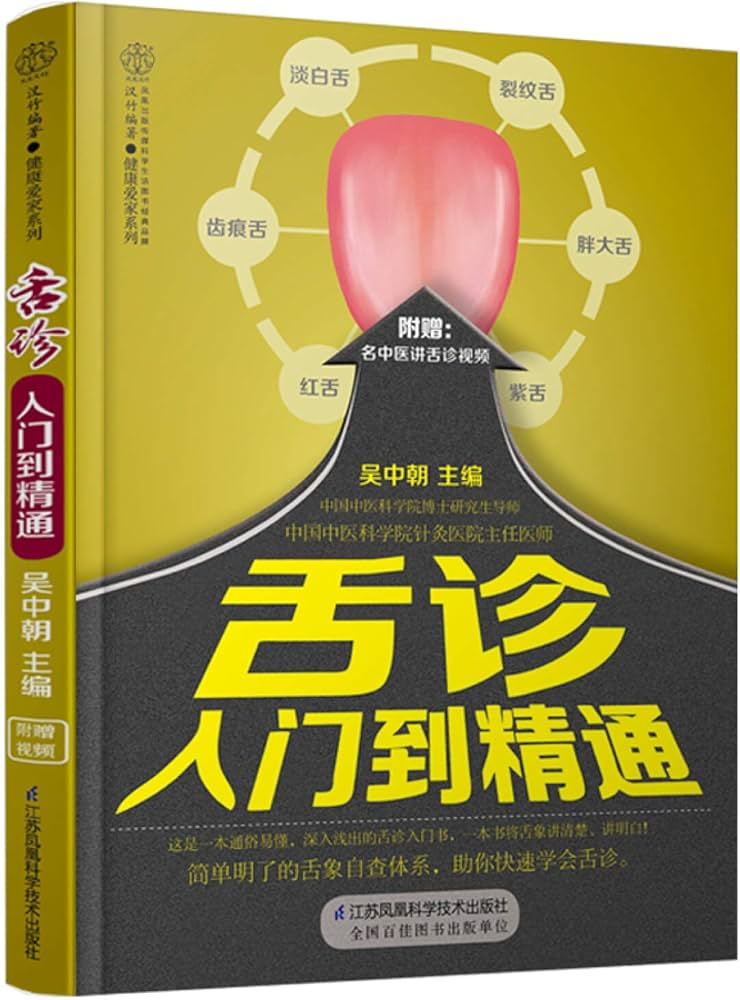

舌診の最初のステップは、視覚的な観察です。医師は、舌の色、形、表面状態を注意深く観察します。舌の色は、健康状態や気の流れを示す重要な指標です。例えば、健康な舌は薄いピンク色をしていますが、白や黄色、赤い舌はそれぞれ異なる健康問題を示唆します。

舌の形も重要です。正常な舌は、均整の取れた形状を持っているべきですが、裂け目や腫れがある場合は、体の不調を示します。また、舌の表面に見られる苔の厚さや色も健康状態を反映します。舌苔が厚い場合は、消化不良や食べ過ぎ、あるいは体内の湿気を示すことが多いです。

視覚的な観察と同時に、患者から問診を行うことで、より詳しい情報を得ることができます。舌の色や状態と患者の症状を照らし合わせることで、診断がより正確になります。このように、舌診は視覚的観察とコミュニケーションを融合させた技術なのです。

2.2 触診と圧迫

舌診では視覚的観察だけでなく、触診も重要です。医師は舌を軽く触ったり、圧迫をかけたりして、舌の反応を観察します。舌の感触や柔軟性は、身体内部の状態を示す手がかりになります。例えば、舌が硬く、動かしづらい場合、それは内臓の疲労やストレスのサインであることがあります。

さらに、舌の触診は血行状態を確認するためにも役立ちます。舌に圧迫をかけて、その後の反応を観察することで、血液循環の問題を把握することができます。圧力をかけた後に色が戻る速度が遅い場合、血行不良が疑われることがあります。このような触診の技術は、舌の観察に加え、身体全体の健康状態をより深く理解する手助けとなるのです。

2.3 舌の色と形状の解釈

舌診の中で、舌の色と形状に関する解釈は非常に重要な要素です。舌が赤い場合、これは通常、体内に炎症や熱が存在していることを示す指標です。例えば、高熱があった場合や、感染症の初期症状であることが多いです。一方、舌が青い場合は、血液の酸素不足を示す可能性があり、特に呼吸器系の問題が考えられます。

舌の形状についても、変化が病気の兆候を示唆します。例えば、割れた舌や腫れた舌は、ビタミン不足や慢性的な病気を示すことがあります。舌が大きく、膨らんでいる場合は、体内の水分が滞っていることを示すかもしれません。医師はこうしたさまざまな要素を総合的に判断し、最適な治療方針を導き出すことが求められます。

3. 舌診における異常の兆候

3.1 舌の色の変化と健康状態

舌の色は健康状態を示す重要な指標です。健康な舌は微妙なピンク色ですが、これが変化することによって、身体に何らかの問題があることが分かります。たとえば、舌が黄色くなる場合、これは体内に熱がこもっていることや、消化器系の異常を示している場合があります。特に、消化不良や肝臓の疾患が考えられます。

一方、舌が白い場合は、体内に湿気がたまっていることを示すことが多いです。白い舌苔が見られることもありますが、これは一般的に消化不良やストレスを示唆します。舌の色の変化を注意深く観察することで、早期に健康問題を特定することが可能になるのです。このように、舌の色の変化は、身体の健康状態を示す重要な手掛かりとなります。

3.2 舌の表面状態と内臓の機能

舌の表面の状態も健康状態を反映しています。舌表面に白い苔や斑点が見られる場合、これは腸内環境の悪化や免疫システムの問題を示すことがあります。具体的には、消化不良、胃腸の問題、あるいは感染症の可能性も考えられます。舌表面が滑らかである一方で、何か異常があれば、早急に医師の診察を受けるべきです。

また、舌が乾燥している場合、それは体内の水分不足や感染症の可能性を示唆します。逆に、湿った状態が続く場合は、余分な湿気が体内にたまっていることを示しているかもしれません。これらの状態を正確に評価することで、医師は適切な治療法を選択する助けとなります。

3.3 舌の形状や大きさの異常

舌の形状や大きさの異常も、体内の問題を示すサインです。例えば、舌が異常に大きい場合、これは身体内に余分な水分がたまっていることや、血液循環が悪い場合などが考えられます。逆に、舌が非常に小さく、萎縮している場合、これは身体の疲労やエネルギー不足を示しているかもしれません。

また、舌の表面に亀裂や皺が見られる場合は、体内の栄養不足やストレスを示すことが多いです。これらの症状は、ビタミンやミネラルの不足に起因することがありますので、特に注意が必要です。舌の形状や大きさの変化は、内臓の健康状態を把握するために欠かせない要素です。

4. 舌診を用いた診断と治療の実践

4.1 コミュニケーションの重要性

舌診は、医師と患者とのコミュニケーションを深める重要な手段です。舌を観察するだけでなく、患者の話を聞くことで、症状の背景や生活習慣についての情報を得られます。この双方向のコミュニケーションは、診断の精度を高め、患者の理解を深めるために不可欠です。

医師は舌の状態に加え、患者の気分や体調を尋ねることで、トータルで健康状態を把握することができます。このようなアプローチにより、舌診の結果がより明確になり、診断が具体的な治療計画に結びつくのです。患者も、自分の健康について関与することで、より良い医療体験を得ることができるでしょう。

4.2 個別化された治療計画の作成

舌診によって得られた情報を基に、医師は個別化された治療計画を立てることが可能です。例えば、舌の色や状態に基づいて、特定の食事療法や漢方薬が提案されることがあります。患者のライフスタイルや体質に合わせたアプローチを取ることで、より効果的な治療が期待できます。

個別化された治療は、患者の心理的な側面にも配慮することが大切です。舌診を通じて得られた情報を患者に説明し、彼らが納得できる形で治療計画を提示することが重要です。これにより、患者は自分の健康状態を理解し、治療意欲を高めることができます。

4.3 舌診と他の診断方法との統合

舌診は、他の診断方法と併用されることで、より正確な診断を実現します。例えば、血液検査や画像診断と組み合わせることで、より詳細な情報が得られます。舌の状態は、これらのデータと照らし合わせることにより、病状の理解が深まることになります。

また、現代医学の発展により、舌診の意義も見直されています。舌診の情報を科学的に分析することで、データが客観的に評価され、より信頼性の高い診断が行えるようになります。このような統合的なアプローチは、症状の早期発見や、効果的な治療法の選択に寄与します。

5. 舌診の未来と可能性

5.1 現代医学との融合

舌診の未来は、現代医学との融合に大きく依存しています。今日では、西洋医学と東洋医学が相互に影響し合い、より包括的な医療が提供されています。舌診は、その特異性ゆえに、現代医学での理解が難しい部分もありますが、研究が進められることで、より明確な解釈が可能になるでしょう。

具体的には、高度な技術を用いて舌の画像を解析する研究が増えてきています。AIや機械学習を利用して舌の状態を自動的に評価することができれば、診断精度が格段に向上する可能性があります。このように、舌診は今後、現代医学と一層の連携を図ることが求められます。

5.2 舌診の教育と普及

舌診の重要性が認識されるにつれ、その教育や普及も進められています。専門学校や大学で中医学を学ぶ学生には、舌診の技術が教えられ、実践的なスキルが磨かれています。また、一般の健康教育においても、舌の健康が身体全体の健康と密接に関連していることを伝える活動が行われています。

さらに、地域コミュニティでの健康イベントやセミナーも通じて、舌診の知識が広まっています。これにより、多くの人々が自分自身の健康に気を配るようになり、より健康的な生活を送ることができます。舌診を通じて人々が健康に対する意識を高めることが、未来の医療に貢献するでしょう。

5.3 新たな研究と技術の展望

舌診における新たな研究や技術の展望も期待されています。さまざまな大学や医療機関で舌診に関する研究が進められ、舌の状態と健康状態の相関関係を解明する試みが続いています。舌の画像解析を通じて、客観的なデータを収集し、分析することで、舌診の科学的根拠が強化されるでしょう。

加えて、国際的な研究交流が進むことで、異なる文化圏の知識を融合し、舌診技術の新たな地平を開くことが期待されます。将来的には、舌診がグローバルな医療の場でより多様に実践されることができ、健康管理の新たなスタンダードとなる可能性も秘めています。

終わりに

舌診は、単なる診断方法ではなく、身体全体の健康を評価するための重要な技術です。舌の状態を観察することで、さまざまな健康問題を早期に発見し、適切な治療を行うことが可能になります。また、舌診は患者と医師のコミュニケーションを深め、個別化された治療を実現する手助けともなります。

今後の舌診の発展と、現代医学とのさらなる融合によって、より多くの人々が健康で幸せな生活を送る手助けとなることが期待されます。この貴重な技術が、未来の医療にどのような影響を与えるのか、一層の注目が集まることでしょう。