孫子の兵法は、古代中国の戦略思想を代表する重要な書物であり、戦争や戦略に関する深い洞察を提供しています。この書物は、様々な分野での戦略的思考においても適用可能であり、特に「戦略的撤退」という概念は、単なる後退ではなく、状況を分析し、より良い戦略を立てるための重要な手段として広く認識されています。この記事では、孫子の兵法と戦略的撤退の関係について深掘りしていきます。

孫子の兵法の概要

孫子の生涯と背景

孫子(紀元前545年頃 – 紀元前470年頃)は、中国春秋時代の兵法家であり、「孫子の兵法」として知られる著作を残しました。彼は、戦争をいかに成功させるか、そして如何にして敵を打ち負かすかを深く考察し、これに基づく軍事戦略を確立しました。孫子が生きていた時代は、中国が分裂し、さまざまな国が抗争を繰り広げていた混乱の時代でした。このような背景は、彼の戦略的思考に大いに影響を与えたと考えられています。

孫子の兵法は、彼自身の戦闘経験だけではなく、当時の政治的な状況や社会的な背景からも影響を受けています。彼は、兵を使うよりも智謀を重視し、戦争を「衝突」ではなく「戦略」として捉えました。彼の教えは、単なる兵法ではなく、リーダーシップや意思決定、危機管理といった現代的なテーマにも通じるものが多いため、彼の思想は今日においても多くの人々に影響を与えています。

兵法の基本概念

孫子の兵法の基本概念には、「知彼知己、百戦百勝」の教えがあります。これは、自分と敵の状況を十分に理解することで、勝利を得ることができるという意味です。戦争は単なる武力の対決ではなく、情報や戦略、心理戦が重要な要素となります。孫子は、情報収集の重要性を強調し、敵の動きを把握するためのスパイの活用を示唆しています。

また、孫子の兵法には「虚実」、「形勢」、「作戦」などの重要な概念も含まれています。これらは全て、戦略的にどう行動するかを考える上で欠かせない要素であり、戦局に応じて柔軟に戦略を変えることが強調されています。特に「虚実」の概念は、敵に誤った情報を与え、優位に立つための戦術として重要な役割を果たします。

孫子の兵法の重要性

孫子の兵法が重要視される理由の一つは、その普遍性です。彼の教えは、古代中国の軍事戦略に留まらず、ビジネスや政治、スポーツなど多様な分野にも応用されています。また、孫子の兵法は、長い歴史を通じて多くの軍人やリーダーに影響を与え、今なお多くの人々によって研究されています。このような広がりは、彼の教えが時代を超えて有効であることを証明しています。

さらに、孫子の兵法は、単に勝敗を決定するためのハウツーではなく、心理的な戦略や状況判断の重要性を教えてくれるものでもあります。特に、敵を知り自分を知ることができれば百戦して百勝できるという考え方は、現代においてもビジネスや対人関係における成功の鍵となっています。

戦略的撤退の概念

戦略的撤退とは何か

戦略的撤退とは、戦闘や競争において一時的に後退することを指し、その際には目的や計画に基づいて行動することが求められます。単なる退却ではなく、「敗走」とは異なり、次の機会に備えてより有利な状況を作り出すための手段です。この概念は、孫子の兵法にも反映されており、適切な判断を下すことで次の勝利を目指すことが強調されています。

戦略的撤退は、多くの国や企業の歴史においても顕著な例を見て取ることができます。例えば、戦争の歴史においては、攻撃が不利に傾いた時に撤退を選択することで、次回の戦闘に備えることができる場合があります。このような撤退は、戦略的に行えば、再集結の際に優位に立つことが可能です。

戦略的撤退の目的

戦略的撤退の目的は、様々ですが、一般的には次のような点が挙げられます。まず第一に、損失を最小限に抑えることが挙げられます。戦闘において不利な状況にいる場合、撤退することで部隊を守り、その後の戦闘能力を保持することができます。

次に、再編成や戦略の見直しを行うための時間を確保することも重要です。戦略的撤退によって、自軍の状態を見極め、次の戦略を策定する余裕が生まれます。このような状況判断を行うことは、長期的な成功につながると言えます。

最後に、敵を欺くための時間を稼ぐことも目的の一つです。相手が過信して攻撃を続ける中で、裏をかいて新たな戦力を整え、逆襲の機会を伺うことができます。孫子の兵法においても、このような心理戦は重要な戦略とされています。

戦略的撤退の利点

戦略的撤退には多くの利点があります。まず、撤退によって被害を軽減できる点が大きな利点です。戦況が悪化すると、無理に戦闘を続けることで更なる損失が発生してしまう可能性がありますが、撤退することで人的資源や物資を保全できます。この点は、特に兵力が限られている場合や補給が困難な状況においては非常に重要です。

次に、撤退を選択することで意外にも敵に対して心理的優位を保つことができます。敵が自軍に勝利を確信した際、その過信がさらなるミスを生むことがあります。このような状況を利用し、敵が不利な状況に陥るように仕向けることができるのです。

また、戦略的撤退を行うことで、次の行動に向けた計画を立て直す機会が得られます。作戦の失敗から学び、新たな戦術や戦略を取り入れることで、次回の戦闘においてはより勝ちやすい状況を作ることが可能となります。このように、戦略的撤退は短期的な後退ではありますが、長期的には勝利への道を切り開く重要な手段です。

孫子の兵法における戦略的撤退

戦略的撤退の実例

孫子の兵法においては、数多くの実例が戦略的撤退の重要性を示しています。特に有名な例として、春秋時代の「越の国と呉の国の戦い」が挙げられます。この戦いでは、越の王である勾践が呉の国と戦うものの、一時的には敗北を喫します。しかし、彼は戦略的撤退を敢行し、越の国内で再組織し、訓練を行うことに決めました。その結果、数年後に越の軍は再び呉に攻撃を仕掛け、決定的な勝利を収めることができました。

このような実例から、孫子の教えに基づく戦略的撤退が如何に効果的であるかが窺われます。敵に対して一時的に後退することで、次の勝利に貢献する選択として評価されるべきです。単に負けを認める訳ではなく、戦略的に行動することで逆転のチャンスを狙うことができるのです。

孫子の教えに基づく撤退の戦術

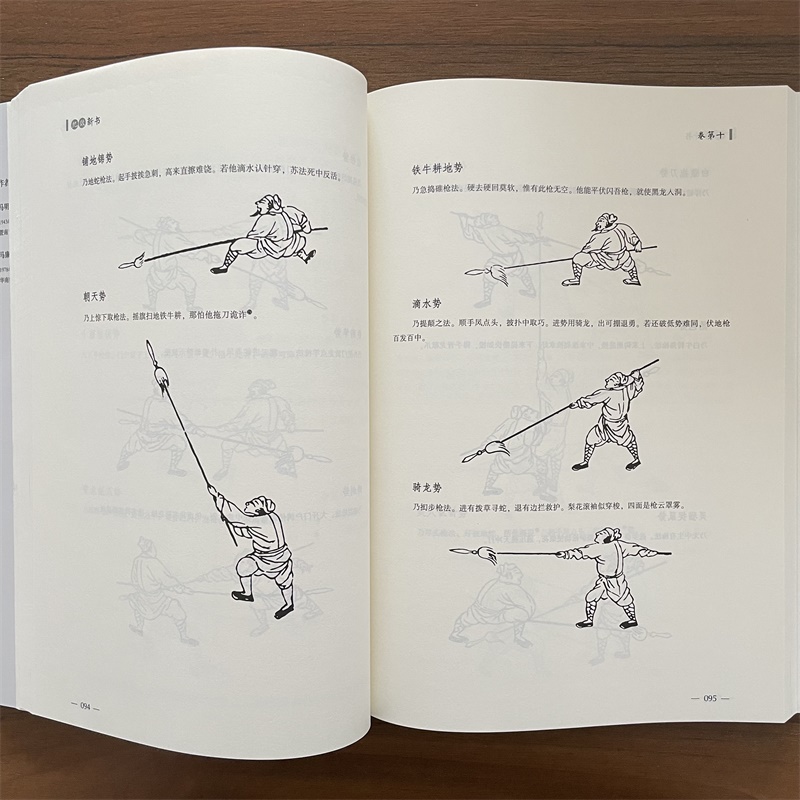

孫子は、撤退に関しても具体的な戦術を提言しています。その一つは、「地形の利用」です。撤退する際には、自軍にとって有利な地形を選ぶことが重要です。例えば、山を利用して敵の動きを制限したり、川を渡ることで逃げ道を確保したりすることが考えられます。このような地形の選択は、撤退の成功に大きく寄与します。

次に、「心理戦」の活用も重要です。敵を混乱させるために逃げる振りをして一部を残し、その間に他の部隊が撤退するという戦術も効果的です。孫子は、「敵に動揺を与え、自軍を守る」ことが如何に重要かを語っています。従って、撤退は単なる後退ではなく、敵を制しつつ有利な状況を築く手段とも言えるでしょう。

失敗から学ぶ撤退戦略

孫子の兵法においては、失敗から学ぶことも強調されています。過去の戦争や戦闘においての撤退の事例を分析することで、次に活かすべき教訓を見出すことができます。例えば、戦闘中に計画していた撤退が成功しなかった場合、その失敗の要因を分析し、次回の戦略にその知識を転用することが肝心です。

また、撤退のタイミングを誤った場合のリスクも考慮しなければなりません。撤退することが逆にダメージを招くケースも存在するため、慎重な判断が求められます。これは、孫子が「戦争は騙し合い」と述べたことにも通じ、多面的に状況を把握することが求められます。情報を基にした判断が、次の戦略を確立するための基盤となるでしょう。

現代における戦略的撤退の応用

ビジネス戦略における撤退

今日のビジネス界においても、戦略的撤退は非常に重要な要素です。多くの企業が市場の状況に応じて撤退を選択しており、これによりリソースを最適化し、新たな機会を模索しています。例えば、ある企業が赤字の部門から撤退し、その資源を成長が期待される領域に振り向けることで、短期的には損失を被るものの、長期的には全体の収益を改善させることができます。

撤退戦略は、単なるリストラや縮小とは異なり、計画に基づいて行われるべきです。企業は市場環境や競合の動向を常に注視し、撤退すべきタイミングを見極める必要があります。このような戦略的判断は、孫子の教えにも通じるものであり、時には撤退が最大限の利益をもたらすことを忘れてはいけません。

政治における撤退の戦略

政治の世界でも、戦略的撤退は不可欠な戦略の一部です。国家間の交渉や政策においても、時には一歩後退することで進展を促すことがあります。特に外交戦略においては、見かけ上の損失を承知の上で後退することが、実際にはより良い条件を引き出すための手段になることがあります。

このような撤退は、議会や国際会議での合意形成にも影響を与えます。例として、ある国が短期的に譲歩することで、長期的な利益を確保するための交渉を成功させることがあります。これにより、撤退戦略が単なる敗北ではなく、より分厚い利益を得るための賢い手段となるのです。

運動やゲームにおける撤退の重要性

スポーツやゲームの世界でも、戦略的撤退の考え方は非常に重要です。特にチームスポーツにおいては、試合中に状況が不利になることがありますが、無理にプレイを続けて敗北するよりも、一時的に引くことでチーム全体の士気や戦略を再評価することが求められます。

ゲームやチェスのような競技においても、相手の攻撃が強まっている場合に撤退することが有効です。無理に反撃を試みることで自らの駒を失うよりも、一時的に形勢を見直し、計画を練り直す方が結果的には成功に繋がることが多いのです。このような実践的な撤退もまた、孫子の兵法の教えに通じるものと言えます。

まとめと今後の展望

孫子の兵法から得られる教訓

孫子の兵法は、単なる戦争の教科書ではなく、現代の様々な分野に適用できる深い教訓が詰まっています。情報収集や状況判断の重要性、そして戦略的撤退の意義は、ビジネスや政治、さらには日常生活においても役立つものです。孫子が説く「知彼知己」の教えは、敵を理解することだけでなく、自分自身を知ることの重要性を教えてくれます。

さらに、失敗や苦境から学ぶ姿勢の大切さも重要なポイントです。撤退を負けと捉えず、次へのステップとすることで、成長できるという思考は多くの場面で価値を持ちます。このように、戦略的思考は日々の選択や決断に大きく影響を与えます。

戦略的撤退の未来

未来においても、戦略的撤退はますます重要な概念となるでしょう。特に不確実性が増す現代社会においては、柔軟性を持った判断力が求められています。企業や国家が直面する課題は多様であり、その中で適切な撤退戦略を採用することが競争力の源泉となります。紛争や競争が続く限り、戦略的撤退は不可欠な戦術として存在し続けるでしょう。

また、孫子の兵法に基づけば、単に撤退を選択するだけではなく、その後の戦略をどう立てるかが重要です。撤退が成功すれば、逆に新たなチャンスを生み出すきっかけとなることがあります。これにより、企業や社会の進化が促進され、持続可能な成長が期待できるでしょう。

孫子の兵法と現代社会との関係

孫子の兵法は古代の偉大な知恵ですが、現代社会においてもその意義は褪せることがありません。特に情報化社会においては、情報の価値や戦略的撤退の重要性が高まっています。競争が激化する中で、戦略的思考が求められる場面は増えていくことでしょう。

今後も、孫子が教えてくれる教訓を生かし、状況を冷静に見極める力を身につけることが必要です。戦略的撤退が重要な選択肢として理解されるようになれると、未来の課題に対しても柔軟な対応ができるようになるでしょう。このように、孫子の兵法は現代においても色あせない知恵を提供してくれるのです。

終わりに、孫子の兵法と戦略的撤退の関係を探ることで、戦争だけでなく、ビジネスや社会生活での意思決定に役立つ知識を得ることができました。彼の教えを通じて、私たちはどう戦うかではなく、どう撤退し、再戦するかを考える必要があります。それが、長期にわたる成功を可能にする鍵となるのです。