漢服とは、中国の伝統的な衣装を指し、主に漢民族の服飾文化を表現したものです。この衣装は数千年にわたり、中国の歴史の中で様々な変遷を遂げてきました。そして、最近では漢服の復興が注目を集め、特に若者の間で急速に人気を高めています。本記事では、漢服の定義や歴史、社会的意義、現代における復興の動き、さらには未来の展望について詳しく探ります。

漢服の歴史と発展

1. 漢服の定義と特徴

1.1 漢服の基本概念

漢服は、主に漢民族が着用していた伝統的な衣装で、その定義には様々な解釈があります。基本的には、長い歴史の中で発展してきた衣装のスタイルや、特定の文化的象徴に基づいて形成されています。漢服は、シンプルでエレガントなデザインが特徴であり、着用者の体型を美しく見せるように設計されています。これにより、伝統的な美意識が色濃く反映されており、外観だけでなく、着心地や動きのしやすさにも配慮されています。

1.2 漢服の構造とデザイン要素

漢服は、一般的に上衣と下衣の2つの部分から成り立っています。上衣は、複数の層を持つことが多く、裾が長く、ゆったりとしたシルエットが特徴です。下衣は、スカートやズボン状のものが多く、これもまた動きやすさを重視したデザインがなされています。また、漢服には特定の模様や刺繍が施されることもあり、そのデザインには歴史的な意味や物語が込められています。例えば、龍や鳳凰のモチーフは、伝統的に権力や繁栄を象徴してきました。

1.3 漢服の色彩と素材

色彩は漢服の重要な要素であり、特に漢民族の文化においては色にはそれぞれ特別な意味が込められています。例えば、赤は幸福や繁昌を象徴し、黒は落ち着きや権威を表します。また、素材選びも重要で、絹や麻、綿など様々な素材が使用されます。特に絹は高級品とされ、上流階級の人々が好んで着用していました。素材によって着心地や見た目が大きく変わるため、漢服のデザインには細心の注意が払われています。

2. 漢服の歴史的背景

2.1 古代中国の服飾文化

古代中国において、服飾文化は社会の階層構造や風習を反映していました。衣服は単なる着る物ではなく、身分を示す重要なアイコンでした。例えば、周朝(紀元前1046年 – 紀元前256年)では、衣服のデザインや色が身分によって厳格に法律で定められており、貴族と庶民の衣服の違いは明確でした。この時代の服飾文化は、後の漢服の基礎を築いたといえるでしょう。

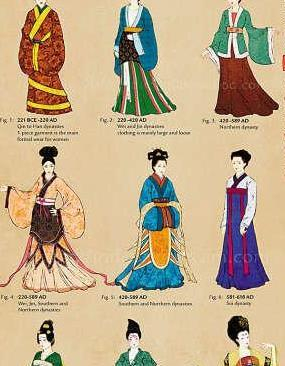

2.2 漢朝の服飾の変遷

漢朝(紀元前206年 – 紀元220年)は、漢服が確立された時代として知られています。この期間の衣服は、シンプルながらも美しいラインが特徴で、身につける者の美しさを引き立てるように設計されています。また、漢朝では特に「四季服」という考え方が重視され、その時期に適した素材やデザインが求められました。このような服飾文化の発展は、後に中国全土に広がり、さまざまな地域の服飾文化にも影響を与えました。

2.3 唐宋時代の漢服とその影響

唐朝(618年 – 907年)と宋朝(960年 – 1279年)は、漢服のさらなる発展をもたらしました。唐朝の時代には、交流と繁栄があり、他民族との融合が進んだため、衣服のデザインにも多様性が見られます。特に、唐服はその派手さが特徴で、豪華な刺繍や大胆な色使いが使われるようになりました。一方、宋朝では、より洗練された、シンプルで優雅なデザインが好まれるようになり、これが後の漢服のスタイルに大きな影響を与えました。

3. 漢服の社会的・文化的意義

3.1 漢服と中国のアイデンティティ

漢服は、中国の文化的アイデンティティを象徴する重要な要素です。漢民族のアイデンティティが強調される中、漢服はその象徴的存在として位置づけられます。特に、近代においては、民族意識の高まりとともに漢服の重要性が再認識されるようになりました。このように、漢服は単なる服装以上の意味を持ち、文化的な誇りを体現する存在となっています。

3.2 社会的階級と漢服の関係

歴史的に見ても、漢服は社会的階級を示すための手段として利用されてきました。皇族や貴族は、特別なデザインや高価な素材を用いた漢服を身に着けることで、その地位を象徴していたのです。また、庶民はよりシンプルで実用的な漢服を着用し、階級に応じた服飾文化が発展しました。このような服飾の違いは、当時の社会構造を反映しており、漢服は社会の階層を可視化する独特の役割を果たしていました。

3.3 漢服における儀式と伝統

漢服は、儀式や伝統的な行事においても重要な役割を果たしています。特に結婚式や成人式、祭りなどの特別な場面では、適切な漢服を着用することが文化的な重要性を持ちます。これにより、家族やコミュニティとのつながりが強まり、伝統が保存されます。儀式の際に使用される漢服は、そのデザインや色が特定の意味を持ち、参加者に感謝や祝福の意を示す重要な道具として機能します。

4. 現代における漢服の復興

4.1 漢服ブームの背景

最近、中国国内で漢服の復興が盛んになっています。このトレンドは、伝統文化の再評価と若者のアイデンティティの確立に関連しています。SNSの普及により、特に若い世代の間で漢服がシェアされることが多く、街中で漢服を着ている人々の姿を見かけることが増えました。これにより、漢服が単なる服装にとどまらず、文化マニアのネットワークやコミュニティの形成にも寄与しています。

4.2 現代の漢服デザインとアプローチ

現代のデザイナーたちは、伝統的な漢服の要素を取り入れつつ、新しい感覚を加えたデザインを創出しています。例えば、カジュアルなスタイルや、モダンな素材を使用した漢服が登場し、より多くの人々が身近に感じられるような工夫がされています。また、漢服にはフュージョンスタイルも増えており、他の国の民族衣装と組み合わせることで、新しい文化的な表現が生まれています。

4.3 漢服と国際文化交流

漢服の復興は、中国内にとどまらず、国際的な文化交流へも波及しています。中国の伝統文化への関心が高まる中で、漢服を通じて他国の人々との交流が促進されるようになりました。国際的なイベントやフェスティバルで漢服が披露され、中国固有の文化が広まることで、文化の多様性が尊重され、相互理解が深まっています。

5. 漢服に関する著名なイベントと活動

5.1 漢服関連のフェスティバル

漢服をテーマにしたフェスティバルは全国各地で開催されており、伝統文化の普及を促進しています。特に大都市では、漢服のファッションショーやコンテストが行われ、参加者が自らのこだわりの衣装を披露する場となっています。これにより、漢服の魅力を再発見し、参加者同士の交流も生まれ新たなコミュニティが形成されています。

5.2 衣装展示会と文化啓発活動

漢服に関する展示会も盛況で、博物館やギャラリーでのイベントが行われています。これらの展示では、古代の漢服から現代のデザインまで、さまざまなスタイルを一堂に見ることができ、多くの人々に中国の服飾文化を実感させる機会を提供しています。また、文化啓発活動として、漢服を通じたワークショップや講演会が開催され、より深く漢服の理解を促進しています。

5.3 SNSと漢服コミュニティの形成

SNSの普及は、漢服を愛する人々をつなげる大きな要因です。中でも、InstagramやWeiboでは、漢服を着た写真や動画がシェアされ、多くのフォロワーを持つアカウントが登場しています。これにより、漢服を着ることがファッションの一部として受容され、コミュニティが形成されています。さらに、オンラインでの交流が増えることで、全国各地の漢服愛好者と意見交換や情報共有ができるプラットフォームが生まれています。

6. 漢服の未来展望

6.1 漢服産業の現状と課題

漢服の人気が高まる中、漢服産業自体も注目されるようになりました。生産工場の増加や、通販サイトでの販売など、商業的な側面が強化されています。しかし、品質のばらつきや、デザインの模倣問題が課題となっており、消費者の求める品質を維持することが求められています。また、漢服を持つ人が増える一方で、本物の価値が理解されない危険もあります。このような状況を打開するためには、教育や普及活動が必要とされています。

6.2 漢服の国際的普及の可能性

国際的に見ても、漢服に対する関心は高まっています。特にアジア圏内では、中国文化に対する理解が深まりつつあり、漢服もファッションとして受容される場面が増えています。イベントやファッションショーを通じて、国際的な舞台での発信が可能になると、漢服が新たな文化的シンボルとして認識される可能性があります。そのためには、海外でのプロモーション活動や文化交流を推進することが重要です。

6.3 伝統と革新の調和

未来の漢服には、伝統と革新が調和したスタイルが求められています。持続可能な素材の使用や、現代的なデザインの導入など、環境に配慮したアプローチが重要視されています。また、伝統的な技術と現代のデザインを組み合わせることで、漢服がますます魅力的なものとなるでしょう。これにより、伝統文化を大切にしながらも、次世代へと繋げることができると考えられます。

終わりに

漢服の歴史と発展を通じて、中国の伝統文化の深さと多様性を感じることができました。漢服は単なる衣装ではなく、文化や社会の象徴であり、その復興は、現代の中国社会におけるアイデンティティの再評価と密接に関連しています。今後も、漢服の魅力を広め、次世代に伝えていくための努力が続けられることが期待されます。文化の多様性を尊重しながら、新たなスタイルや価値が生まれることを楽しみにしています。