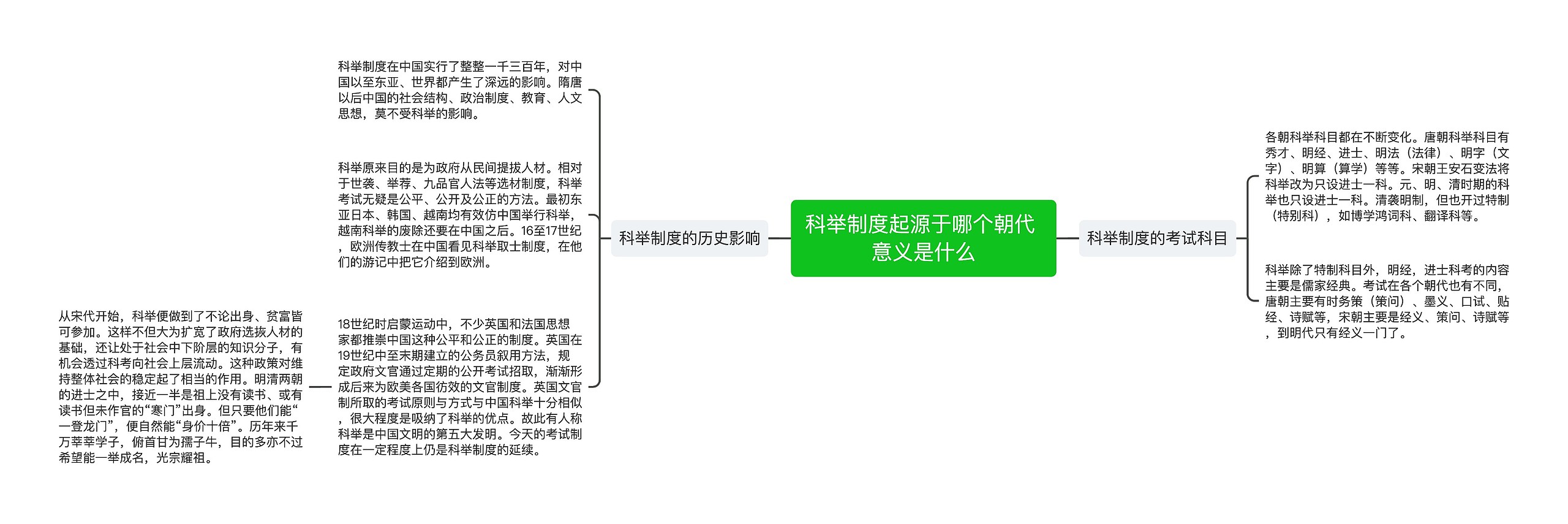

中国の歴史において、科挙制度は非常に重要な役割を果たしてきました。この制度は、古代中国の官吏登用制度の一環として広く知られており、社会構造や文化、教育に深い影響を及ぼしてきました。科挙制度は約1300年の歴史を持ち、その影響は現在まで続いています。この文章では、科挙制度の概要からその歴史的発展、社会的および文化的な影響、さらには現代における科挙の遺産について詳しく探っていきます。

1. 科挙制度の概要

1.1 科挙の起源

科挙制度は、隋朝の時代(581年-618年)に始まったとされています。この制度の設立の背景には、政治の安定を図り、能力のある人材を確保する必要がありました。具体的には、隋の皇帝は、元々の貴族や権力者に頼るのではなく、試験を通じて選ばれた才能を持つ人々を官僚に登用しようとしました。これにより、庶民の中からも優秀な人材を見出すことが可能になり、社会の流動性が高まりました。

また、唐朝の時代(618年-907年)に入ると、科挙制度はさらに整備され拡充されました。この時期には、儒教が国家の公式な思想として強化され、科挙の試験内容も儒教の经典に基づいた問題が中心となりました。これにより、科挙制度は単なる官庁の人材養成システムにとどまらず、社会全体に儒教の価値観を浸透させる媒体ともなったのです。

1.2 科挙の制度と試験内容

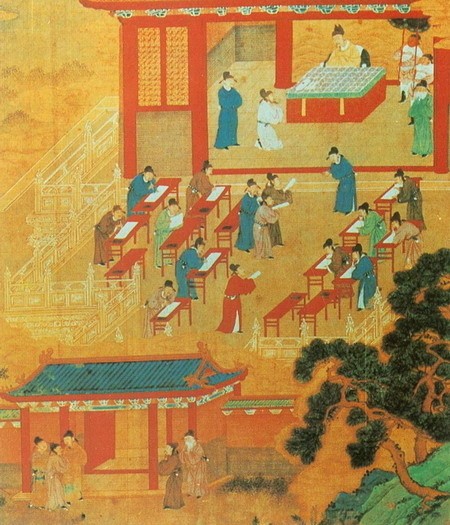

科挙制度の審査過程は非常に厳格であり、受験者はまず地方での初級試験である「童試」に合格した後、中央での「殿試」へと進むことが求められました。試験は主に詩文や経典の理解力が問われるもので、特に「四書五経」と呼ばれる儒教の基本的な考え方を理解していることが重視されました。受験者は数ヶ月間、試験のための準備を行い、特に「文章」の美しさや論理性が求められました。

また、試験の形式も多様で、試験官による無名の採点が行われるなど、科挙はその公正性が特徴の一つでもありました。受験者は、試験の結果によってその後の人生が大きく左右されるため、全力を尽くして挑む必要がありました。この制度の特徴としては、身分や財産による不平等が排除され、どんな背景を持つ者でも平等にチャンスを与えられる点がありました。

1.3 科挙の実施時期と地域

科挙制度は、中国全土で広く実施されましたが、その歴史においては時代によって異なる側面が見られます。隋・唐の時代から始まり、明・清時代にはその制度が確立され、約1300年間続きました。地域によっても特色があり、特に経済的に発展していた地域では、受験者が多く集まりました。例えば、江南地方や山東地方などは、科挙合格者をたくさん輩出したことで知られています。

試験の実施は年に数回行われ、その際には多くの受験者が候補地である省都に集まりました。一所に集まる受験者たちには、それぞれの地域から多様な文化や考え方が持ち寄られ、試験の場はただの競技ではなく、情報交換や人々の絆を深める重要な場ともなったのです。このように、科挙は受験者を通じて広範なネットワークを形成し、文化の交流を促進しました。

2. 科挙制度の歴史的発展

2.1 初期の科挙制度

科挙制度の初期、特に隋唐時代には、その形成期として様々な実験的な要素が見られました。隋朝では短期間の制度が試行され、その後の唐朝では広範囲にわたって広まります。唐の太宗は、才能を持つ者を選ぶために科挙制度を一層整然とした形で導入し、制度の基盤を築いたのです。この時期の科挙の理念は、公平性と才能の発見に重きを置いていました。

当時の科挙制度では、詩文のほかにも経典の暗記が求められ、受験者は厳しい準備を強いられました。このような試験は、当時の士人層において一般的な知識を計るものであり、さらに政治への参加を目指す重要な手段でもありました。唐朝の時代には、科挙制度が文化の中心となり、士人たちが詩文を交わし、互いに学び合う場となりました。

2.2 明・清時代の科挙

明・清時代になると、科挙制度はますます整備され、複雑な試験システムが確立しました。この時代では、試験の形式はなんと50以上にも及び、受験者たちはさまざまな方法で知識を深めることが求められました。特に明朝では、科挙の透明性を確保するために、試験官の選定や採点基準が厳格化されました。

清朝の時代には、異民族である満州族が中国を支配することになりましたが、彼らは科挙制度を受け入れ、その重要性を理解していました。これによって、多くの漢民族が官僚となり、政治に参加する機会が与えられることになります。清朝末期には、特に西洋列強の影響を受けて、科挙制度は次第に変革の必要性が論じられるようになります。

2.3 科挙廃止の背景

20世紀に入ると、科挙制度はその存続が危ぶまれるようになりました。辛亥革命を経て、1911年にはついに科挙制度は正式に廃止されることとなります。この背景には、社会の近代化を求める声や、西洋の教育制度に対する憧れ、さらには政治体制の変革が挙げられます。特に新文化運動を通じて、知識人たちは伝統的な価値観から脱却し、実利的な教育の必要性が叫ばれました。

科挙制度の廃止に伴い、教育制度は新たに生まれ変わり、試験においても新しい価値観が取り入れられました。その結果、専門的な知識や技術が求められるようになり、科挙に代わって新しい教育システムが導入されていくことになります。しかしながら、科挙制度がもたらした「公平な競争を通じて優れた人材を発見する」という理念は、現在の中国の教育制度にも影響を与え続けています。

3. 科挙制度の社会的影響

3.1 階級の流動性

科挙制度の最大の特色は、社会の階級構造に影響を及ぼした点です。この制度が導入されることによって、特に庶民層からも有能な人材が官僚に登用されるチャンスを得るようになりました。イメージとしては、北宋時代には多くの農民が子どもを教育し、科挙を受験させることで家計を改善しようとする動きが広まりました。このように、科挙は人々のモチベーションを高め、知識を持った市民層を生み出しました。

階級の流動性は、社会の安定をもたらしました。武力による権威主義的な支配が難しい時代において、能力のある者が地位を得ることで、新たな層の人々が社会に貢献できるようになったことは、国家全体の発展にも寄与しました。さらに、科挙に通じて選ばれた官僚たちは、革新を促進し、政治や経済の発展に寄与しました。

3.2 教育制度と知識人の育成

科挙制度はまた、中国の教育制度にも大きな影響を与えました。科挙に合格するには、厳しい学問の訓練が必要とされ、これにより知識人たちが次々に育成されました。文人たちは、これを通じて文化的な影響を拡大し、後の世代に知識や考え方を伝える重要な役割を果たしました。

科挙を通じて育てられた知識人たちは、単に官職に就くことが目的ではなく、国家や社会に対する意義や責任感を持っていました。彼らは文人としてのアイデンティティを持ちながら、国家の統治や社会の発展に努めました。特に明代の士大夫は、道徳を重視し、国家に仕えることが崇高な使命であると考えていました。

3.3 科挙と政治の関係

科挙制度は、国家の政治体系とも密接に関連しています。特に科挙を通じて選ばれた官僚は、儒教の理念に基づいて政治を進める役割を担っていました。彼らは単に統治者の指示に従うのではなく、自らの価値観をもって国家の政策を考案し、実施することが求められました。このような関係性は、政治が学問と文化に基づいて進められる重要な特徴となりました。

また、科挙制度は中央集権的な体制を強化する役割も果たしました。地方で選ばれた官僚たちは、中央政府と結びつくことで、地方のリーダーシップを強化しました。これにより、中央政府の権威が確立され、地方の自治権が減少し、官僚の派閥や権力バランスの調整が必要となる局面も見られます。

4. 科挙制度の文化的影響

4.1 文人の理想

科挙制度は、文人の理想や価値観の形成にも大きな影響を与えました。科挙を通じて選ばれた官僚たちは、単に政治を執行するだけでなく、文学や芸術の保護者でもありました。彼らは詩や文学を愛し、自己の教養を向上させることが社会的な名誉とされました。このような文人の理想は、科挙制度の理念に基づくものであり、社会全体に広がる文化的風潮となりました。

文人たちの社会的な地位は高く、彼らの発信するメッセージや作品は多くの人々に影響を与えました。特に詩文は、単に美しさを追求するものではなく、道徳や倫理の教訓をも含んでいました。文人たちは、科挙を通じて得た地位を利用して、後進の指導や社会問題への関与を図りました。

4.2 科挙を題材にした文学作品

科挙制度は、文学作品や詩においても度々取り上げられました。特に明代や清代の文学作品には、科挙をテーマにしたものが多く見られ、受験者の苦悩や夢を描いたものが多かったのです。例としては、顧炎武の「科挙山河」があり、ここでは科挙制度を通じた人間の運命や国家への貢献が描かれています。

また、科挙にまつわる故事や伝説が数多く生まれ、文化的な財産として受け継がれています。これらは、受験者たちが直面する現実や、科挙制度がもたらす社会の変化を反映しており、当時の人々が科挙に対してどのように思いを巡らせていたかを知る手がかりとなります。

4.3 科挙と伝統芸能の融合

科挙制度は、伝統的な芸能とも結びつきました。例えば、華北地域の伝統劇や南方の曲芸などは、科挙に関連するテーマを扱った作品が多く存在しました。特に中国の京劇や昆曲では、科挙の受験者が主人公となり、彼らの努力や成功、失敗を描くことが一般的でした。

こうした演劇は、観客に対して科挙制度の意義や道徳観を伝える重要な役割を果たしました。科挙を題材にした作品は、ただの娯楽ではなく、社会の価値観や文化を伝える重要なメディアとなり、時代を超えて人々に感動を与え続けています。

5. 現代における科挙制度の遺産

5.1 教育制度への影響

科挙制度の終了後も、その影響は現代の教育制度に色濃く残っています。中国の教育システムは、科挙が求めたように、知識と能力を重視する傾向があり、それに基づいて受験生が評価される仕組みが形成されています。特に大学入試である「高考」は、科挙に似た厳しい競争を特徴としており、多くの学生がその準備に多くの時間と労力を費やしています。

教育制度の中でも、科挙が強調していた道徳性や倫理観が重視されており、学生はただ単に学問だけではなく、社会的な責任感やリーダーシップを持つ人材として育成されることが期待されています。このように、科挙は教育理念の根底に影響を与え、現代の学生にとっても重要な教訓として生き続けています。

5.2 科挙の精神と現代社会

現代社会において、科挙の精神は「努力と公平な競争」という形で受け継がれています。競争が激化する中、個人の努力が成功をもたらすという考え方は、現代の多くの若者たちにとっても明確なメッセージとなっています。科挙制度が与えていた「知識を通じて成功する」という理念は、今もなお多くの人々にインスピレーションを与え続けているのです。

また、科挙制度が持っていた多様性や包摂性が評価され、今の中国社会でも、より平等な機会を求める声が高まっています。背景を問わず能力を評価する姿勢は、社会の分断を防ぐ手段ともなり、科挙の理念に繋がる部分があります。競争が熾烈な時代だからこそ、「誰でもチャンスがある」というメッセージは、多くの人に希望を与えています。

5.3 科挙と現代の試験制度の比較

最後に現代の試験制度と科挙を比較してみましょう。科挙が知識や文学的表現を重視したのに対し、現代の試験制度では、科学や技術、論理的思考を重視する傾向があります。今日の社会では、さまざまな試験や資格が存在し、受験者は専門的な知識を持ち、実践的な能力を身につける必要があります。

しかし、試験制度の本質的な部分、すなわち個人の努力や公平な競争の考え方は、科挙制度と共通しています。このような背景から、科挙制度は現代教育の基盤として受け継がれ、絶えず進化しているのです。

終わりに

科挙制度は、中国の歴史や文化に深く根ざした重要な制度であり、その影響は今日にまで続いています。制度そのものの変遷を通じて、社会の流動性や政治、文化における多様性が育まれてきました。私たちが現在抱える教育の問題や社会の課題も、科挙制度の理念や精神を理解することで、より良い未来へと繋がる道を見出す手助けになるかもしれません。