中華料理は、その独自の調理法や食材、マナーにより、中国文化の中で特別な位置を占めています。日本でも多くの人々に親しまれ、家庭料理から高級レストランまで、さまざまな形で楽しむことができます。今回は中華料理における調理法とその技術について詳しく見ていきましょう。

1. 中華料理の基本概念

1.1 中華料理の歴史

中華料理の歴史は、数千年にわたる伝統に基づいています。古代中国では、食文化は王朝の盛衰とともに進化し、様々な地域や民族の影響を受けながら発展してきました。例えば、唐代の料理は栄華を極め、さまざまな香辛料や食材が浸透しました。さらに、シルクロードを通じて異国の食文化が持ち込まれ、独特の調理法や味付けが誕生しました。

また、四季折々の自然の恵みを利用することも、中華料理の歴史における重要な要素です。地域ごとに特色ある食材が育ち、これらを最大限に活かすための調理法が発展しました。地方経済や気候条件によって食材が異なることが、中華料理の多様性に寄与しています。

1.2 中華料理の特徴

中華料理の特徴として、まず挙げられるのがその味のバリエーションです。甘味、酸味、苦味、塩味、辛味の五味が調和し、さらに様々な触感や色彩で料理を引き立てます。味付けには、醤油、酢、豆板醤、五香粉など、多様な調味料が使用され、これが料理の個性を強く表現します。

さらに、火の使い方も中華料理独特の技術の一つです。強火の高温で瞬時に調理する方法が多く、これにより食材の旨味を閉じ込めつつ、鮮やかな色合いを保つことができます。このため、見た目にも美しい料理が多いのが特徴です。料理は目で楽しむものでもあるため、この視覚的な要素は重要です。

1.3 中華料理の地域性

中国は広大な国であり、その地域ごとに特色ある料理があります。北方の料理は、小麦を主食とし、包子や餃子、面などが一般的です。一方、南方では、米を主食とし、様々な海鮮料理が楽しめます。また、四川料理は辛味が際立つことで知られ、香辛料が豊富に使われます。これに対し、廣東料理(広東料理)は、新鮮な食材の味を活かした控えめな味付けが特徴です。

さらに、地域ごとの調理法や食材의異なる特性が料理のスタイルを形成しています。たとえば、北方の料理では煮込みや焼き物が多いのに対して、南方の料理は炒めものや蒸し物が主流です。このような地域性が、全国的な中華料理の多様性を生んでいます。

2. 調理法の種類

2.1 煮る(煮込み)

煮込み料理は中華料理の基本的な技法の一つで、少ない水分でじっくりと火を入れる方法です。この技法では、食材の旨味がスープに溶け込み、風味豊かなスープが出来上がります。例えば、北京ダックを煮ることで、その特有の味わいと香ばしさを引き出します。

また、煮込み料理では、長時間かけて材料を煮込むことで、食材が軟らかくなり、一体感のある味に仕上がります。例えば、牛肉や豚肉を香辛料とともにじっくり煮込む「紅焼肉」は、脂身と旨味が絶妙に絡み合い、一度試すとその魅力に引き込まれます。

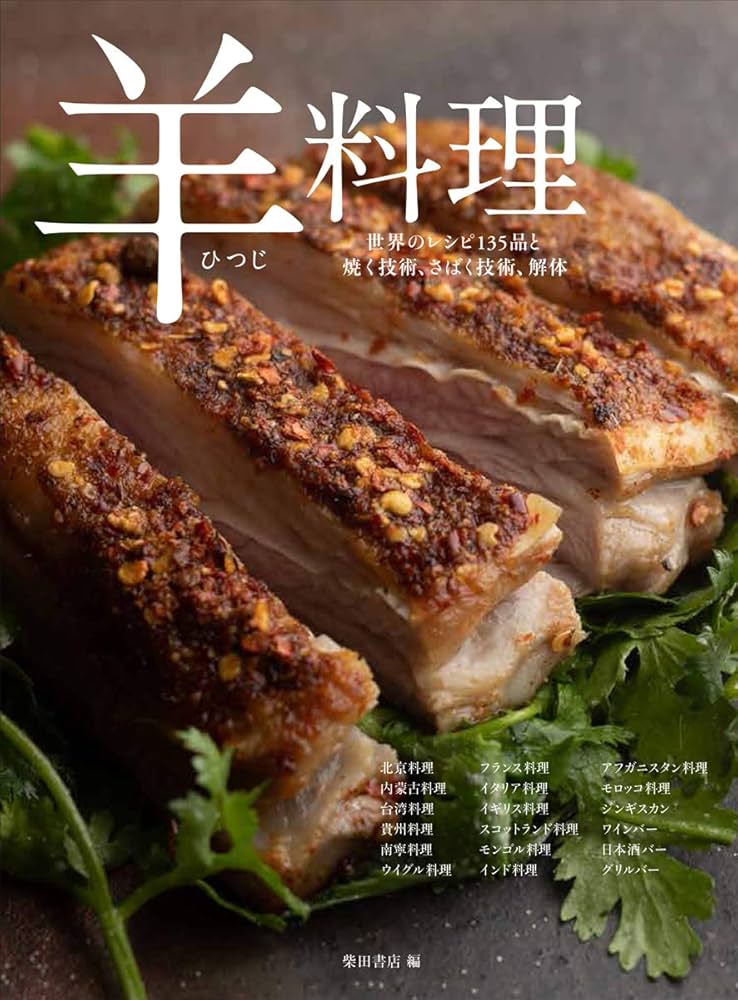

2.2 焼く(焼き物)

焼き物の技法も中華料理で重要な役割を果たしています。特に、火力が強い中華鍋を使った焼き物は、短時間で食材を調理でき、香ばしさが引き立ちます。たとえば、鶏肉を焼く際にパリッとした皮が特徴的な「北京ダック」などが有名です。

また、焼き物では、食材の持つ水分や旨味を活かしつつ、外側に香ばしさを加えるのがポイントです。さらに、焼き物にはさまざまな調味料が使われ、タレのひと工夫が料理の出来栄えに大きな影響を与えます。焼き物は見た目も楽しく、食欲をそそる大事な要素です。

2.3 蒸す(蒸し物)

蒸し物の技法は、食材本来の旨味を生かすための優れた方法です。蒸すことで、栄養素を壊さず、素材の持つ甘みや香りが凝縮されます。中華料理では、点心としてお馴染みの「シュウマイ」や「ハルマキ」など、蒸し物が非常に人気です。

蒸し器を使うことで、火の通りも均一になり、焦げる心配が少なくなります。このため、魚や鶏肉など、繊細な食材にも適しています。例えば、「蒸し魚」は、新鮮な魚を生姜やネギで蒸し上げることで、素材の風味がそのまま楽しめる一品となります。

2.4 揚げる(揚げ物)

揚げ物は、外はカリッと、中はジューシーに仕上がる厳選された調理法です。特に、深めの鍋で熱した油を使うことで、短時間で食材を揚げることができ、油ハネの心配も軽減されます。中華料理では、春巻きや天ぷらの様な揚げ物が豊富にあります。

揚げ物は、そのサクサクとした食感が楽しめるだけでなく、様々な素材による味の変化も魅力です。たとえば、エビの天ぷらでは、エビの甘みと衣の香ばしさが絶妙に組み合わさり、一口で幸せな気持ちにさせてくれます。

2.5 炒める(炒め物)

炒め物は、中華料理の中でも特に人気の調理法で、速火で食材を炒めるため、シャキッとした食感が楽しめます。忙しい日常の中で、短時間で美味しい料理ができるため、家庭料理の定番でもあります。例えば、野菜炒めや肉炒めは、手軽に作れる一品として多くの家庭で楽しまれています。

調理法としても、油の温度や前準備が重要です。食材を一気に入れるのではなく、硬いものから順に炒めることで、均等に火が入ります。また、炒める際に使用される調味料や香辛料が、料理の香りを引き立たせます。中華料理特有の炒め物は、香り高く、食欲をそそる一品となるでしょう。

3. 使用する食材

3.1 主要な食材の紹介

中華料理で使用される食材は非常に多様で、それぞれに特有の役割があります。主食としては米や小麦が一般的ですが、最近では、健康志向から雑穀や豆類が注目されています。また、肉や魚、野菜も多彩で、特に新鮮さが求められます。例えば、青菜は毎日の料理に欠かせない食材で、その鮮度が味に直接影響します。

また、海鮮料理も重要な位置を占めています。中国沿岸部では、新鮮な魚介類が豊富に採れ、これらを使った料理は多くの人に愛されています。たとえば、広東料理では、蒸し魚や海老の料理が特に人気で、鮮やかな見た目も特徴です。

3.2 調味料の役割と種類

調味料は、中華料理の味を支える重要な要素です。醤油や酢、豆板醤、五香粉、甜面醤など、様々な調味料が使われ、それぞれ異なる風味や香りが料理に加わります。例えば、豆板醤は辛みと深みを与え、四川料理には欠かせない存在です。

また、調味料の使い方も考慮が必要です。強い味わいを持つ調味料は少量から加え、全体のバランスを見ながら調整していくことが大切です。このマナーを守ることで、料理の完成度がぐんと向上します。

3.3 食材の旬とその重要性

中華料理では、食材の旬を重視することが重要です。旬の食材は栄養価が高く、味も格段に良くなります。例えば、春には新鮮な筍が採れ、これを使った料理は春の風物詩となっています。季節を感じさせる料理は、食卓を華やかにし、心を豊かにしてくれます。

旬の食材に注意を払うことで、中華料理の料理法や味付けも変わることがあります。たとえば、冬には根菜が多く用いられ、煮込み料理に活かされることが多いです。このように、季節に応じた食材を選ぶことが、料理のクオリティを引き上げる鍵となります。

4. 調理器具とその使い方

4.1 中華鍋の種類と特徴

中華料理において、中華鍋は欠かせない調理器具です。一般的な形状は丸底で、底が深いため、食材を短時間で均一に火を通すことができます。鉄製のものが多く、高温にも耐えるため、強火での調理に最適です。炒め物や煮込みにも使えるため、家庭でも重宝されています。

中華鍋には様々なサイズがありますが、料理のタイプによって使い分けることが大切です。大きな鍋は一度に多くの食材を調理するのに適していますが、少量の料理には小さな鍋が便利です。また、鉄鍋は使い込むほどに味が出てくるため、長年の愛情を込めて使うと、料理に深い味わいが生まれます。

4.2 調理器具の正しい使い方

中華料理の調理器具は、多様な用途に合わせて設計されています。たとえば、包丁やまな板の使い方にも注意が必要です。包丁は野菜を切るためだけでなく、繊細な魚や肉を扱う際にも必須です。様々な包丁を使い分けることで、切り方や仕上がりにバリエーションを持たせることができます。

さらに、フライパンや蒸し器、さらには包みを作るための特別な器具など、道具の使い方を知っておくことも重要です。特に蒸し器は、蒸し物専用の器具を使うことで、より美味しさを引き出すことができます。これらの道具を使いこなすことで、中華料理の技術が一層向上します。

4.3 地域ごとの特別な器具

中国の地方によっては、特有の調理器具が存在します。たとえば、南方は蒸し器を多く利用する傾向がありますが、北方は包丁を使って生地を練り、麺を作ることが一般的です。また、四川地方では特有の香辛料を混ぜるための臼が用いられ、料理の風味を引き立てる重要な役割を果たします。

これらの特別な器具は、その地域ならではの料理を支える大切な要素です。地域の文化や風土、食材による違いは、そのまま調理器具にも現れています。こうした器具を使いこなすことができれば、中華料理のさらなる深みを味わうことができるでしょう。

5. 中華料理のマナーと食文化

5.1 食事の準備とサーブの仕方

中華料理を楽しむ際には、マナーも大変重要です。食事の準備には丁寧さが求められ、料理を並べる際にも考慮を払う必要があります。一般的には、主菜や副菜を一つずつまとめて並べ、サーブをスムーズに行います。この際、人数に応じたお皿の分け方や、料理の配置に工夫が必要です。

サーブの仕方も重要で、特にホストはゲストを配慮しながら、料理を提供することが求められます。例えば、主菜から先にサーブし、その後副菜を続けることで、食事の進行がスムーズになります。また、各自の取り皿へサーブするスタイル、共通のお皿から分けるスタイルなど、文化による違いが影響を与えることもあります。

5.2 食卓でのマナー

中国での食事マナーは多岐にわたり、特に食卓の配置や食事の仕方に気を配ることが大切です。席は必ずしも年齢や地位による上下があるため、年長者やゲストが最初に食べ始めることが重視されます。これは、相手への敬意を示すためとされています。

さらに、食事中にはあまり音を立てないことが求められます。咀嚼音がしないよう心掛けることがエチケットです。逆にスプーンや箸が皿に当たる音は好まれないため、手元で静かに食べ進めることが求められます。

5.3 中華料理における食文化の価値

中華料理は、ただの食事ではなくその背景には深い文化的な意義が息づいています。料理を通じて家族や友人との絆を深めることが促進され、共に食卓を囲むことで和やかな雰囲気が生まれます。伝統的な宴会や特別な行事では、特別な料理が供され、これが人々の心をつなぐ重要な役割を果たします。

また、道教や仏教などの文化的信念にも繋がることがあります。たとえば、特定の食材は健康や幸福を象徴することがあり、それに則った料理が作られることも少なくありません。これにより、料理は単なる物質的な満足だけでなく、精神的な豊かさをも享受させてくれる存在となります。

終わりに

中華料理の調理法や食材、器具、マナーは、そのまま中国の文化や歴史を反映していることがわかります。時代や地域による変化が表れながらも、それぞれの技術や知識が受け継がれています。家庭での食卓で楽しむ親しみやすさから、特別な宴会で味わう厳かな一品まで、あらゆるシーンで愛される中華料理。その魅力を知ることで、より深い理解と楽しみを得ることができるでしょう。これからも多くの人が、中華料理の奥深さに魅了され続けることでしょう。