中華料理において「餡」は、料理の味わいを深めるだけでなく、食感や見た目も豊かにする重要な要素です。中国の食文化の中で、餡は様々な料理に利用され、そのバリエーションは非常に豊かです。また、餡は単に具材を詰めるためのものではなく、料理全体の構成や印象を左右する大切な役割を果たします。今回は、餡の基本的な種類とその特徴について詳しく解説していきます。

中華料理における餡の役割

餡の概念は、主に食材を包み込むためのもので、料理の味を引き立てます。そのため、餡は食材の特性や料理のスタイルによって使われ方が変わります。たとえば、甘い餡はデザートやスイーツに多く用いられ、逆に塩味の餡はメインディッシュに用いられることが一般的です。中華料理では、餡を通じて様々な食材が組み合わさり、新しい味わいを生み出します。

1. 餡の定義と重要性

1.1 餡の概念

餡は、主に多様な食材を組み合わせて作られる詰め物で、一般的には肉類、野菜、豆類などが用いられます。餡の特徴は、味付けや調理法によってさまざまな風味を楽しむことができる点です。このような餡は、小籠包や餃子、饅頭などの料理に使われ、食べる楽しみをさらに高めています。

餡の作り方には様々なアプローチがあり、具材の切り方や調理法が餡の味わいや食感に大きく影響します。また、餡の主成分である具材の選び方も重要で、例えば新鮮な野菜や高品質な肉を使用することで、餡全体のクオリティが向上します。中華料理における餡は、まさに料理人的なセンスを生かす空間と言えるでしょう。

1.2 中華料理における餡の役割

中華料理において餡は、単なる具材ではなく、料理の「心」とも言える存在です。例えば、肉餡は肉の旨味を引き立て、餃子や小籠包に包むことで、食べる時に肉汁があふれ出す楽しさを提供します。一方、甘餡はデザートに新たな次元を加えることができ、豆腐花(豆腐の甘いデザート)や月餅などで見られます。そして、塩味の餡は、主食の料理に欠かせない存在であり、家庭料理の味を再現するために必要不可欠です。

さらに、餡は見た目の美しさも引き立てます。色とりどりの食材を使って作った餡は、料理のビジュアルに華やかさを加え、見た目でも楽しませてくれます。このように、餡は味や食感だけでなく、視覚的な要素も重要視されるのです。

餡の基本的な種類

餡の種類は多岐にわたり、主に甘餡、塩餡、肉餡、野菜餡に分類されます。それぞれの餡には独自の特徴があり、料理における役割も異なります。では、これらの餡の基本的な種類と特徴について見ていきましょう。

2.1 甘餡

甘餡は、主に豆類を加工して作るもので、主成分としてはこしあんや粒あんが一般的です。こしあんは滑らかな舌触りが特徴で、和菓子や中華スイーツに多く使用されます。一方、粒あんは、豆が残っているため、食感が楽しめるのが魅力です。

甘餡は、饅頭や月餅、豆腐花といったデザートに多く使用され、しっかりとした甘みと豆の風味が料理全体を引き立てます。また、甘餡は日本と中国両方のスイーツに使われるため、文化を超えた共通点も感じられます。特に月餅は、中秋節の代表的なお菓子として多くの人に親しまれています。

2.2 塩餡

塩餡は、主に肉や魚、野菜などを使って作られ、塩味が特徴です。例えば、挽き肉や魚のミンチと野菜を組み合わせて作ることが多く、食欲をそそる味わいに仕上げられます。塩餡は、餃子や春巻きといったおかず料理に欠かせません。

塩餡の魅力は、素材そのものの味わいを活かしながら、バランスの良い味付けを施すことにあります。たとえば、香ばしい生姜やニンニクを加えることで、風味が引き立ちます。そして、塩餡は脂身と肉の旨味が融合し、口の中で広がる美味しさが特長です。これにより、餃子や春巻きは再度人気の料理として位置づけられています。

2.3 肉餡

肉餡は、その名の通り、主に肉を使って作る餡です。これには、豚肉、鶏肉、牛肉などのさまざまな肉が使用され、挽き肉の状態で餡にされます。肉餡は濃厚な味わいを持ち、食料の中でも特に肉の旨味を楽しむことができます。

肉餡は、蒸し料理や揚げ料理、焼き料理など様々な調理法に使用されます。例えば、蒸し餃子に使われる時は、肉のジューシーさを活かすために、適度な脂身が求められます。また、油で揚げる春巻きでは、カリッとした食感を引き立てます。肉餡を使った料理は、どのような調理法でも多様性に富むため、家庭でもよく作られる料理の一つです。

2.4 野菜餡

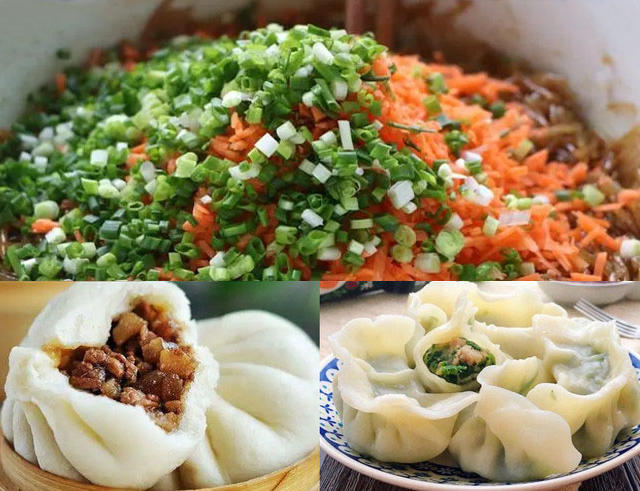

野菜餡は、主に新鮮な野菜を使って作られる餡で、健康志向の料理に多く取り入れられます。春キャベツ、ニラ、キノコなど、様々な野菜が使用され、その色と栄養価の高さが魅力です。野菜餡は、食感や風味、栄養を両立させた一品です。

特に、春巻きや焼き餃子に使用されることが多く、サクッとした食感が特徴です。また、野菜餡は肉と組み合わせて使うこともあり、ヘルシー志向の人にとっては理想的な選択肢となります。これにより、さまざまな食材を楽しむことができ、栄養バランスを考えた食事を提供することができます。

餡の材料

餡を作るにはさまざまな材料が必要ですが、主な原料とその特性について詳しく解説します。餡の材料選びは、最終的な味わいに大きく影響を与えるため、慎重に選ぶことが重要です。

3.1 主な原料

餡の基本的な材料は、主に肉、魚、野菜、豆類が挙げられます。肉類は、豚肉や鶏肉を主に使用し、挽き肉や鶏ひき肉として利用されます。また、野菜は季節に合わせた新鮮なものが使われ、栄養価を考慮して選ばれます。

さらに、餡に使う豆類としては、小豆や緑豆などが一般的です。小豆は甘さを引き立てるのにも適しており、和菓子や中華スイーツに広く使われます。これらの材料は、それぞれ独自の特性を持ちながらも、餡全体に調和をもたらす役割を果たしています。正しい材料を選ぶことで、餡の味わいや食感が一層際立つことができます。

3.2 食材の特性

餡に使用する食材の特性を理解することは、その料理の成功に繋がります。例えば、肉類は赤身と脂肪のバランスが重要で、脂肪が多いとジューシーですが、適度に抑えることでヘルシーさを保つことができます。魚類については、鮮度が命であり、特に刺身級の新鮮さが求められます。

野菜については、旬のものを選ぶことで、よりフレッシュな風味を楽しむことができます。たとえば、春野菜のアスパラガスやズッキーニは、餡にさっぱりとした味わいを加えるのに最適です。これにより、味わいが一層豊かになります。また、甘餡の場合は、糖分の量や甘さの種類も考慮に入れる必要があります。自然な甘みを引き出すため、適切な食材選びが不可欠です。

餡の調理方法

餡の作り方にはいくつかの方法があり、それぞれの料理に合わせた調理法が求められます。今回は、具体的な調理方法や注意点について詳しく見ていきましょう。

4.1 餡の作り方

餡の基本的な作り方から始めましょう。まず、材料を準備する必要があります。肉や野菜は細かく刻み、全体を均一になるように混ぜます。次に、調味料を加えます。例えば、塩、こしょう、生姜、ニンニクなどを使うことで、餡の風味を調整することができます。

混ぜた後は、ひとつの塊になるように手で丁寧にこねます。ここでのコツは、具材をしっかりと練ることで、餡にまとまり感が生まれます。加熱することを考慮し、あまり水分を多く加えないよう注意しましょう。水分が多すぎると、餡が煮崩れてしまう危険性があるためです。

4.2 調理中の注意点

餡を使用した料理を調理する際は、いくつかの注意点があります。まず、調理方法によっては、餡を包む作業が重要です。たとえば、餃子や春巻きを包む際は、具がこぼれないようにしっかりと密閉する必要があります。食材がこぼれることで、見た目だけでなく風味も損なわれてしまいます。

また、調理時の温度管理も重要です。高温で調理することで、餡の具材が一気に加熱され、素材の旨味が引き立ちます。しかし、熱が加わりすぎると、餡の中身が乾燥してしまうため、時間を管理することが大切です。さらに、蒸し方や揚げ方によっても味が変わるため、技術を磨くことが必要です。こうした細かな技術が、料理の完成度を高めます。

餡を使った代表的な料理

餡は数多くの中華料理に使用されています。その中でも特に人気が高い料理についていくつか紹介します。

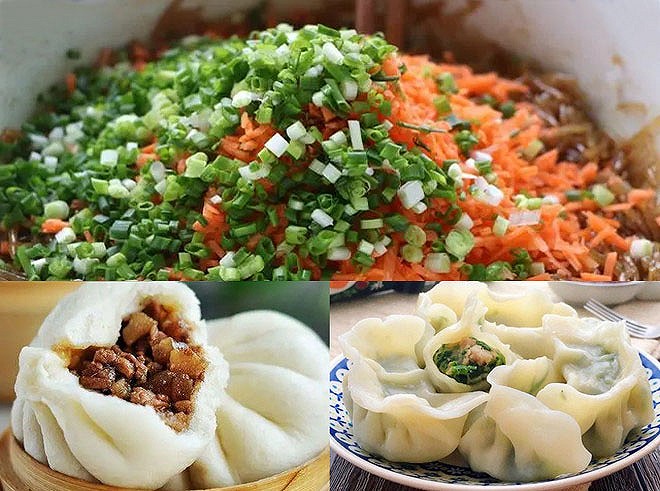

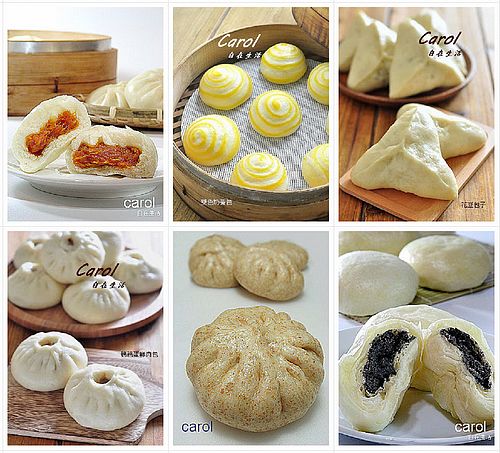

5.1 饅頭(まんじゅう)

饅頭は、甘餡や塩餡を詰めた蒸しパンで、特に中国では非常に人気があります。甘餡の饅頭は、小豆を主成分としたこしあんが一般的で、ふんわりとした生地との相性が抜群です。また、塩餡の饅頭も、肉や野菜を使用した重厚な味わいが特長で、食事の一品としてもよく重宝されます。

饅頭の魅力は、そのもちもち感と豊かな風味にあります。製造過程でも、蒸すことで生地がしっかりと膨らみ、口溶けが良くなります。日本の肉まんやあんまんと似ていますが、中国の饅頭はそれぞれ独自の味付けと風味があります。家庭で作る場合も多く、各家庭ごとに秘伝の味があるため、親子で作る楽しみもあります。

5.2 餃子(ぎょうざ)

餃子は、世界的に有名な中華料理で、皮に餡を包んでいる料理です。肉餡が使用されることが多く、特に豚肉や牛肉を用い、さらに野菜と合わせて作ることが一般的です。焼き餃子や水餃子、揚げ餃子といったバリエーションがあり、どの調理法によってもその魅力が引き立ちます。

餃子の皮は薄く、餡が包まれることで一口食べると肉汁があふれます。シンプルな調味料で仕上げることが多いですが、酢や醤油をつけて食べることで味わいがさらに増します。特に家庭料理としても親しまれており、大晦日には餃子を作る習慣がある地区もあります。餃子は世代を超えて受け継がれる家庭の味となっています。

5.3 春巻き(はるまき)

春巻きは、具材を薄い生地で包んで揚げた料理で、特にパリッとした食感が特徴です。通常、野菜餡や肉餡が用いられ、たっぷりの野菜や肉の風味が楽しめます。春巻きを楽しむ際は、外はカリカリ、中はジューシーな食感のコントラストが楽しめます。

春巻きは、職人技が必要な料理で、包む作業や揚げるタイミングが成功の鍵です。外-sideがカリッとなるような揚げ加減や、それに合わせた具材のバランス、といった点が求められます。特にパーティーやお祝いの場には欠かせない一品として、多くの人に愛されています。家庭で作る場合も、様々なアレンジが可能で、オリジナルの春巻きを楽しむことができます。

5.4 炸醤麺(ざーじゃんめん)

炸醤麺は、特に北中国の料理として有名で、餡として肉と野菜を炒めたものを使います。肉餡がたっぷり入った濃厚な汁が麺と融合し、非常に食べごたえのある一皿です。この料理は、一般的に春雨や中華面とともに提供され、具材の風味がストレートに味わえます。

炸醤は、味付けが特徴的で、甜面醤という特製ソースを用います。このソースは甘みがあり、肉と合わせることで旨味が倍増します。食べる際は、些細なコツがありますが、全体をしっかり混ぜることで、餡と麺の相性を最大限に引き出すことができます。この料理は、中国の伝統的な家庭の味を体現しており、多くの人々にとって、心温まる一皿です。

終わりに

餡は中華料理の中で非常に多様な役割を果たす重要な要素であり、各料理における存在感は大きいです。甘餡、塩餡、肉餡、野菜餡の様々な種類を理解することで、より深い中国料理の楽しみ方ができるでしょう。また、製法や材料選び、調理方法に注目することで、家庭での料理の幅を広げ多様な味わいを楽しむことができます。餡というシンプルな要素が、様々な料理の核となっていることを実感し、その魅力を存分に味わってみてはいかがでしょうか。