餡は中華料理に欠かせない要素であり、さまざまな料理に利用されています。特に、餃子や中華まん、デザートにおける餡の役割は非常に重要です。今回は、餡の保存方法や選び方について詳しく解説します。こちらの情報を理解することで、より美味しい餡を楽しむことができるでしょう。

1. 餡の基本理解

1.1 餡とは何か

餡とは、豆や果物などを原材料として、砂糖や他の調味料で味付けしたペースト状の食品です。中国料理において、餡は主に甘いものと塩辛いものの2つに分類されます。甘い餡は、あんこ(豆の餡)や、果物の餡などが代表的です。一方、塩辛い餡は、肉や野菜を主成分とし、様々なスパイスで風味を加えたものです。

餡の役割は、料理全体の味を引き立てることにあります。例えば、餃子の餡は、肉や野菜の旨味を凝縮させたもので、焼いたり蒸したりすることで、その風味が一層際立ちます。また、デザートに用いるあんこは、甘さだけでなく、食感や香りも重要です。餡は、料理の中で主役になれるだけでなく、脇役としても存在感を発揮します。

1.2 餡の種類

餡の種類は実に豊富で、地域や季節によっても変わります。一般的な甘い餡には、こしあんとつぶあんがあります。こしあんは、豆を裏ごしして滑らかなテクスチャに仕上げられ、和菓子に多く利用されます。一方、つぶあんは、豆の粒感を残したもので、その食感が好まれます。中国中華料理では、緑豆を使った緑豆餡や、黒ごまを使った黒ごま餡なども人気です。

塩辛い餡には、肉餡、野菜餡、魚餡などがあり、料理に応じてさまざまな組み合わせが見つけられます。さらに、エスニックな風味や香辛料を加えることで、オリジナルの餡を作成することもできます。例えば、中華まんでは、五香粉やしょうがを加えることで、風味豊かな餡が誕生します。

1.3 餡の栄養価

餡は主成分によって栄養価が異なりますが、豆類を主成分とする甘い餡や、肉を使用した塩辛い餡は、良質なタンパク質や食物繊維を摂取するのに役立ちます。また、餡にはビタミンやミネラルも豊富に含まれており、健康にも寄与します。たとえば、赤豆を使ったあんこは、鉄分やビタミンB群が多く含まれ、体力をつける際に有効です。

餡を利用した料理は、家庭料理としても頻繁に登場します。たとえば、餃子や饅頭を手作りすることで、必要な栄養素を意識しながら楽しむことができます。また、健康志向の方やダイエットを気にされる方には、甘さ控えめの餡や、低カロリーな材料を用いた餡作りをお勧めします。

2. 餡の保存方法

2.1 短期保存の方法

餡の短期保存においては、冷蔵庫での保存が一般的です。手作りの餡を保存する場合、密閉容器に入れて冷蔵庫に保管することで、1週間程度は美味しさを保てます。たとえば、余った餃子の餡を冷蔵庫で保存する場合、軽くラップをしておくことで、風味が失われにくくなります。

また、保存する際には、空気に触れないようにすることがポイントです。空気が入ることで酸化しやすくなり、風味が落ちてしまいます。冷蔵庫内にて他の食材と混ざらないよう、専用のコンテナを使うと良いでしょう。

2.2 中長期保存の方法

中長期的に餡を保存する場合は、冷凍が最適です。餡を冷凍する際は、小分けにしてラップで包むか、冷凍用の密閉袋に入れます。この方法であれば、3ヶ月から6ヶ月程度保管可能です。特に、切り餅の餡や中華饅頭の餡などは、冷凍保存の後、再加熱しても美味しく頂けます。

冷凍した餡を使用する際は、事前に冷蔵庫で解凍し、その後蒸したり焼いたりすることで、しっとりとした美味しさを保つことができます。冷凍にすることで、大量の餡を一度に作った場合でも、無駄にせずに楽しむことができます。

2.3 保存時の注意点

餡の保存において特に注意が必要なのは、温度管理です。冷蔵庫の温度が高いと腐敗しやすくなるため、温度を3度から5度に保つことが肝心です。また、保存した餡は、早めに使い切ることを心がけましょう。次第に風味が失われてしまうこともありますので、出来るだけ新鮮な状態で食べることをお勧めします。

さらに、異なる種類の餡を一緒に保存しないことも重要です。甘い餡と塩辛い餡を交互に保存すると、相互に風味が移ってしまう可能性がありますので、それぞれ専用の容器を用意しましょう。

3. 餡の選び方

3.1 質の良い餡の見分け方

質の良い餡を見分けるポイントの一つは、色味とテクスチャです。特に、豆類を使用した餡の場合、色が鮮やかでありながら、濁りのない透明感を持っていることが重要です。例えば、こしあんであれば、滑らかでつやのある仕上がりが理想です。

また、餡の香りも重要な要素です。新鮮な食材を使用した餡は、豊かな香りを持ち、香ばしさが感じられます。逆に、香りが薄い場合や、異臭がする場合は、品質が低いか、古くなっている可能性がありますので、選ばないほうが良いでしょう。

3.2 餡の原材料の確認

餡を選ぶ際には、原材料を必ず確認しましょう。特に、無添加や天然素材を使用している餡には安心感があります。最近では、オーガニックの餡も増えてきており、健康志向の方に支持されています。例えば、砂糖が少ない餡や、黒糖を使用した餡は、より自然な甘さを持ち、健康にも良いと言われています。

また、原材料が明記されている商品を選ぶことも大切です。製造過程で何が加えられているのかを知ることで、自身の好みやアレルギーに配慮しながら、安心して楽しむことができます。

3.3 季節による餡の選び方

餡は季節によっても選ぶべきものが変わります。たとえば、春には桜あんや抹茶あん、夏にはさっぱりとした白あんが好まれます。このように、季節感を意識することで、その時期に合った爽やかな味わいを楽しめます。

また、冬にはあんこや餅を使用した温かいデザートが恋しくなるものです。そのため、冬に誕生する黒ごま餡やこしあんなど、あたたかみのある餡を選ぶと良いでしょう。四季折々の餡を楽しむことで、食文化を深く味わうことができるのです。

4. 餡を使った料理の例

4.1 伝統的な食べ方

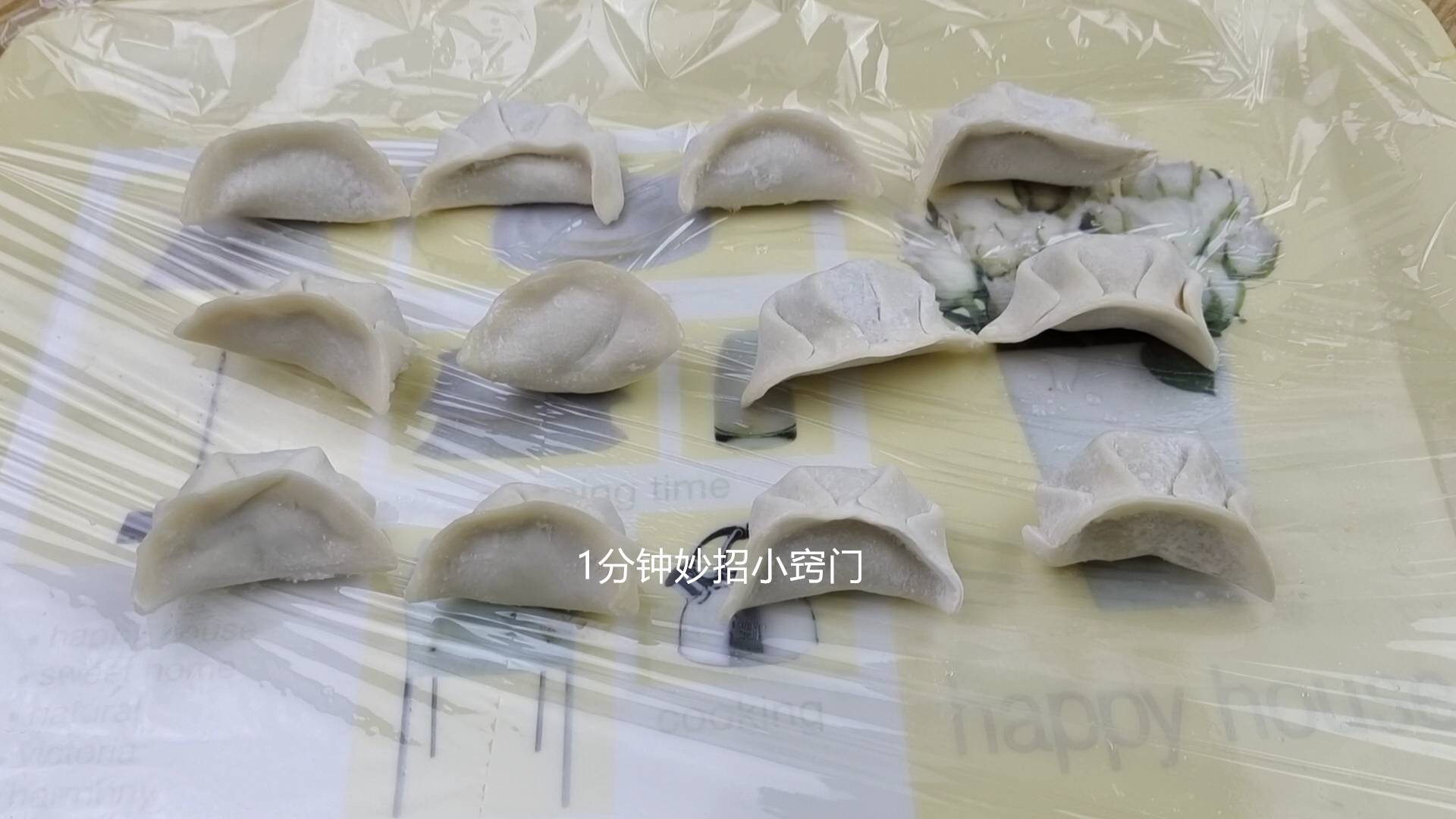

餡を使った料理の中でも、伝統的なものは非常に多いです。例えば、餃子や春巻き、月餅などは、餡を主体にした料理として知られています。餃子の餡も、ニラや豚肉、キャベツなどの具材を混ぜ込み、特製のタレをかけていただくのが一般的です。

また、中華饅頭は、ふんわりとした生地に肉や野菜の餡が包まれ、一口頬張るとジュワッと旨味が広がります。このように、餡は料理そのものを代表する存在とも言えます。特に、家族が集まるシーズンやお祭りの際には、自宅で手作りの餡を楽しみながら、より豊かな時間を過ごすことができるでしょう。

4.2 現代的なアレンジ

最近では、餡を使った現代的なアレンジも人気を集めています。例えば、餡をトッピングしたパンケーキやワッフル、スムージーと組み合わせるスタイルが話題となっています。これにより、餡の甘さや風味が新たな形で楽しむことができ、さらに多様な食文化を形成しています。

また、洋風のデザートとして、餡を用いたクリームパイやマカロンといったスイーツも登場しています。これにより、餡という伝統的な食材が現代の食生活にも大いに活用されていることが分かります。新しい餡を試してみることで、未知の組み合わせの味わいを発見する楽しさもあり、ますます馴染みが深まるのです。

4.3 餡を用いたデザートの種類

餡を用いたデザートには、あんこを使った和菓子が代表的です。たとえば、大福や団子、ロールケーキにあんこを巻き込んだ創作スイーツが流行しています。また、大福の中に冷やしたアイスクリームを入れるという斬新なスタイルも人気です。

洋風のデザートでは、餡を使ったタルトやパフェ、さらには餡入りのチョコレートなど、バラエティ豊かなメニューが増加しています。特に、餡とチョコレートの組み合わせは、日本発の新しいスイーツとして海外でも注目されています。新しい食材とのコラボレーションによって、餡の可能性が広がっていることを実感できます。

5. 餡に関するよくある疑問

5.1 餡は冷凍できるのか?

はい、餡は冷凍可能です。冷凍することで、長期間に渡って使いたい分だけ保管することができます。ただし、冷凍の際には、しっかりとした密閉容器に入れることがポイントです。これは、冷凍焼けを防ぎ、風味を保つためです。

具体的には、餡を小分けにしてラップで包んだ後、冷凍用のジッパー付き袋に入れると良いでしょう。また、冷凍保存の際は、できるだけ空気を抜いて密閉することを心がけて、風味が劣化しないようにします。

5.2 餡は手作りできるのか?

はい、餡は非常に簡単に手作りできます。最も基本的なあんこであれば、赤豆を煮て、砂糖を加えるだけで完成します。自宅で作れば、添加物を気にすることなく、自分好みの甘さやテクスチャを実現できる嬉しいポイントです。

さらに、手作りの餡にはアレンジの自由度が高く、フルーツを加えたり、他の豆類を混ぜたりすることが可能です。例えば、黒ごまを加えた黒ごまあんや、抹茶を使った風味豊かなあんこなど、自分の好みに合わせた餡を楽しむことができるのも手作りの特権です。

5.3 餡のおいしさを保つ秘密

餡のおいしさを保つ秘訣は、材料の質と保存方法にあります。特に、新鮮な素材を使うことで、餡の風味が引き立ちます。また、作りたての餡は、温かいうちに使うと、その旨味が最も感じられるでしょう。

保存の際は、必ず密閉し、適切な温度で保管することが勧められます。さらに、餡を利用する料理の中では、餡を調理するタイミングを工夫することで、より美味しさを引き立てることができます。たとえば、あんこに少量の塩やバターを加えるだけで、味に奥行きが加わります。

終わりに

餡はその歴史や文化、保存方法や選び方、多様な用途において、非常に魅力的で奥深い存在です。家庭で手作りする楽しさに触れたり、現代的なアレンジを試したりすることで、より一層餡との関係を深めることができます。あなたの食卓にも、伝統的な餡を取り入れ、季節感を感じながら美味しい料理を楽しんでください。