中国の茶文化は、数千年にわたる歴史を有し、さまざまな形式や儀式を通じてその豊かさを表現しています。その中でも特に重要なのが「茶道」です。茶道は単なるお茶を淹れる技術だけでなく、心のあり方や哲学と深く結びついています。この文章では、茶道における儀式と形式について詳しく掘り下げていきます。

中国の茶文化

1. 茶文化の歴史

1.1. 古代の起源

中国における茶文化の起源は、紀元前2737年頃まで遡ることができます。この時期、伝説の皇帝神農が発見したとされる茶葉は、初めは医療用として利用されていました。古代の人々は茶の効能に注目し、特に消化を助ける効果や疲労回復効果が重視されていました。また、茶が飲まれるようになることで、飲み物としての文化が形成され、社交の場にもおいて重要な役割を果たしました。

1.2. 中世の発展

中世に入ると、茶は貴族だけでなく庶民にも広がりを見せました。この時期には、茶を茶碗に入れた後、湯を注ぎ、茶を点てる技術が進化していきました。唐代の開元年間(713-741年)頃には、現在のように茶を楽しむための形式が整えられ、多くの詩人が茶をテーマにした作品を詠むようになりました。このころ、茶の喫茶文化は文人たちにとっての一つの印章ともなり、社交の一環として重要視されました。

1.3. 近代の変遷

近代に入ると、茶文化は国際的に広がるきっかけとなりました。19世紀には、イギリスなど西洋諸国に茶が輸出され、そこから新たな茶文化が生成しました。中国国内においても、茶の商業化が進む中で、茶道の形式と儀式が再評価されるようになりました。特に、清朝末期から民国期にかけては、茶道が人々の日常生活に根ざす一方で、形式美の極致を追求する動きも見られました。

2. 中国の茶の種類

2.1. 緑茶

中国の緑茶は、最も古くからある茶の種類の一つで、その独特な香りと味わいが特徴です。代表的な銘柄には、「龍井茶」や「碧螺春」があり、これらは生産地や製造方法によって味わいが異なります。例えば、龍井茶は浙江省で栽培され、特に春に摘まれた新茶はその鮮やかな緑色と甘みが際立ちます。淹れ方にも工夫が必要で、温度や時間を調整することで、茶叶の風味を最大限に引き出すことができます。

2.2. 黒茶

黒茶は、発酵した茶葉から作られ、特にその独特の風味と濃厚な甘さが魅力です。非常に人気が高い「普洱茶」は、黒茶の代表的な存在と言えるでしょう。普洱茶は時と共に熟成し、長年寝かせることで風味が変化するため、コレクターや愛好者の間でも人気があります。また、健康効果も注目されており、特に消化を助ける効果があるとされています。

2.3. 烏龍茶

烏龍茶は発酵度が中程度の茶で、特にその香りと味のバランスが魅力です。代表的な銘柄は「鉄観音」と「東方美人」があり、鉄観音はその花のような香りと甘い味わいが特徴です。烏龍茶は淹れる際の温度や時間に応じて異なる風味が楽しめるため、さまざまな飲み方が楽しめます。

2.4. 白茶

白茶は、茶葉を軽く蒸しただけの加工によって作られ、非常にまろやかな味わいが特徴です。白茶の代表的な銘柄は「白毫銀針」や「白牡丹」で、いずれも肌に優しいため、美容効果が高いとされています。また、白茶はその製造工程が珍しいため、稀少価値も高く、多くの茶愛好家が求める一品です。

2.5. 黄茶

黄茶は比較的新しい種類で、発酵がほんの少し行われたタイプの茶です。製造過程の一部で葉を蒸すため、その味わいは非常に柔らかく、フルーティな香りが特徴です。代表的な黄茶には「君山銀針」や「霍山黄芽」があり、特に前者は皇帝の献上品として知られています。

3. 茶道と茶文化の違い

3.1. 茶道の定義

茶道とは、茶を楽しむための芸術的かつ哲学的なアプローチを表します。その背景には、礼儀や道徳が密接に関連しており、ただお茶を飲むという行為を超えた深い意味を持っています。茶道の主な目的は、心をゆったりと落ち着け、ゲストをもてなすことであるため、空間の雰囲気や道具一つ一つにも心を配る必要があります。

3.2. 茶文化の広がり

茶文化は、その形式や儀式の違いによって地域ごとに異なります。たとえば、日本の茶道は、禅の影響を受けた静けさが特徴です。一方、中国茶道は、茶の種類や淹れ方に重きを置き、色々な楽しみ方が存在します。このように、各国の文化に適したスタイルで発展してきた結果、茶は国際的な架け橋ともなり得ました。

3.3. 茶道と生活の関連

茶道は、日常生活のあらゆる場面で実践される可能性があります。たとえば、友人を招いての茶会や、家族との団欒の中で行われるお茶の時間には、茶道の精神が根付いています。これにより、茶道は単なる儀式ではなく、生活の一部として人々に愛されています。また、茶道の学びは、自己啓発やメンタルケアにもつながります。

4. 茶道における儀式と形式

4.1. 茶会の主な儀式

茶道の茶会では、いくつかの重要な儀式が行われます。最初に行うのは、茶具の準備です。茶碗や茶器、茶包みなど、使用する道具は事前に清められ、整えられます。この準備段階から、茶道の精神は始まります。その後、参加者全員が静かに心を整える時間が持たれ、精神的な集中が重要視されます。

お茶を淹れるプロセスにも特別な儀式があります。特に、茶の葉を選び、湯の温度を調整し、一杯一杯丁寧に注ぐことで、参加者に最高の体験を提供します。この際、参加者同士の呼吸を整えることが重要で、心の交流が生まれます。

最後に、茶会の締めくくりでは、参加者全員でその体験を共有し、感謝の意を表現します。このような一連の儀式が、茶道の豊かさを象徴しています。

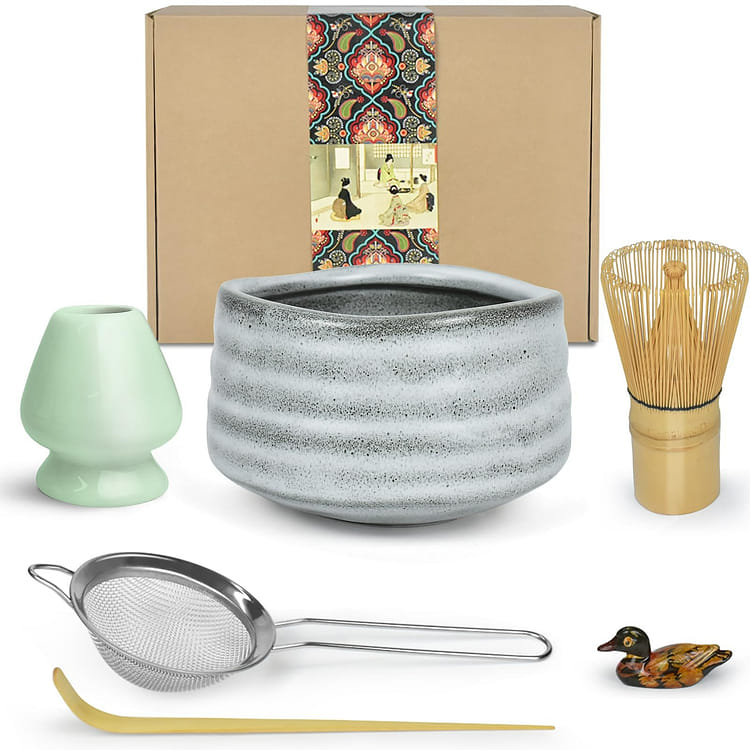

4.2. 道具とその役割

茶道において使用される道具は、その役割と意義が重要です。まず、茶器は茶の種類に応じて異なり、例えば緑茶のための細長い茶碗や、普洱茶のための特別なポットなどが用意されます。これらの道具は、茶の特徴を引き立てるために形状や材質が工夫されています。

また、茶道具には「茶扇」や「茶杓」など、補助的な道具も存在します。特に茶杓は、茶葉の量を調整するために必要不可欠なアイテムで、適切な量を測ることで、茶の風味が最大限に引き出されます。

道具の清らかさもまた、茶道の精神に連なります。使用前には必ず清掃が行われ、磨き上げた道具は、お茶の儀式に欠かせない重要な要素となります。

4.3. 茶道の心

茶道の心は、「和敬清寂」という四つの要素から成っています。「和」は調和を意味し、参加者同士や環境との調和が求められます。「敬」はおもてなしの心を、そして「清」は道具の清らかさと心の清らかさを象徴します。「寂」は、静けさと無の境地を表し、心の平穏を求めることが大切です。

この四つの要素は、実際の茶会における行動にも反映されています。例えば、参加者が相手を敬い、無理のない会話を心掛けることで、自然と調和が生まれます。また、心を落ち着けることで、茶の香りや味わいにより深く気付くことができるでしょう。

茶道は、こうした心のあり方を大切にし、日常に取り入れることで、より豊かな人生を送る手助けとなります。ぜひ、茶道の心を感じながらお茶を楽しんでみてください。

4.4. 季節による儀式の変化

茶道では、季節や行事に応じて式や儀式が変化します。春には桜をテーマにした茶会が開かれ、桜の花を飾ったり、桜にちなんだ器を用いたりします。また、夏の茶会では、涼を感じるための工夫が凝らされ、特に氷を利用した茶が人気です。

秋には、紅葉を祝う茶会が行われ、色づく葉と共に楽しみます。こうした季節ごとの工夫は、自然との結びつきを強く意識させ、季節の移ろいを感じながら茶を味わうことができるのです。

冬季には温かいお茶を用意し、心温まる時間を過ごすことが大切です。温もりを感じるお茶を囲み、温かな雰囲気の中で心を通わせる時間が、参加者同士をさらに結びつける役割を果たしています。

5. 茶文化の現代的意義

5.1. 健康と茶の関係

現代において、茶は健康的な飲み物としての地位を固めています。さまざまな研究がその効果を示しており、特に抗酸化物質やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。緑茶に含まれるカテキンは、脂肪を燃焼させる効果やアンチエイジング効果が期待されており、健康志向の人たちには欠かせない飲み物となっています。

また、茶は心の健康にも寄与することが分かっています。リラックス効果があるため、ストレスを軽減し、精神的な安定をもたらすことが多くの研究で確認されています。特に、茶道を通じて行う瞑想的な時間は、心の平和を保つ上で重要な役割を果たします。

このように、健康と茶は切っても切れない関係にあり、日常生活における茶の摂取が、心身の健康に良い影響を与えることが広く認知されています。

5.2. 社交文化としての茶

茶文化は単なる飲み物に留まらず、人々が集まり、交流するための大切なツールです。友人を招いてのティーパーティーや、ビジネスの場でもお茶を提供することがあります。これにより、共通の話題が生まれ、親密感を高めることができます。

茶を共にすることで、会話が弾み、互いの理解が深まるという点で、茶は社交の潤滑油とも言えます。また、地域の特色を活かした茶文化が生まれることで、その地域のコミュニティを強化する要素ともなります。

日本や中国、インドなど、各国で異なる茶文化が発展した背景には、地域ごとの会話や絆を深める強い意義が存在します。

5.3. 世界への影響

茶文化は国境を超えて広がり、多くの国に影響を与えています。特に、アジア圏では茶道の概念が根付いており、茶は文化や宗教と密接に結びついています。今では、欧米でも茶文化が積極的に取り入れられ、新たなスタイルのティーカフェが誕生するなど、茶は国際的な交流の象徴です。

さらに、国際的な茶フェスティバルやイベントが開催されることで、世界中のさまざまな茶に触れる機会も増えています。これにより、異なる国々の文化を互いに理解し合い、尊重し合うきっかけともなっています。

茶はその香りや味わいを通じて、文化交流の架け橋となり、国際的な理解を促進する効果を生んでいるのです。

6. 茶文化の未来

6.1. 国際化と茶文化

茶文化はますます国際化が進んでいます。日本茶や中国茶だけでなく、その他の国独自の茶文化も評価されるようになり、多様性が生まれています。これにより、各国の茶文化が互いに影響を与え合い、融合する傾向が見られます。

国際化の進展により、異なるスタイルの茶が簡単に手に入るようになり、各国の人々が好みの茶を楽しむ環境が整ってきました。また、茶道に関するワークショップやイベントも増えてきており、国際交流の場としても利用されています。

今後、さらに多様な茶文化が共存し、個々の文化を大切にしながら、それぞれの茶を楽しむことが求められるでしょう。

6.2. 持続可能な茶の生産

環境問題が深刻化する現代において、持続可能な茶の生産が重要な課題とされています。これには、農薬を使用せずに自然環境を守りながら、質の高い茶を生産する取り組みが含まれます。また、フェアトレードの理念に基づく生産が広がり、農家の生活を支えることも大切です。

持続可能な茶生産は、単に環境を守るだけでなく、地域社会の経済を支える役割も果たします。国内外で消費される茶の多くが、こうした倫理的な視点から生産されることを希望する声は増えていくでしょう。

持続可能な茶の生産を進めることで、資源の保護とともに、未来の世代に豊かな茶文化を継承していくことが期待されています。

6.3. 新しい茶道の形態

新しい茶道の形態も注目されています。伝統的な茶道に加えて、カジュアルで自由なスタイルの飲茶会が増え、多くの人々が気軽に参加できる環境が整っています。このような新しいスタイルは、特に若い世代から支持を受けており、茶が日常生活の中でより身近な存在となることを促進しています。

また、SNSを介して茶の情報が広がることで、異なるスタイルの茶道や飲茶が多くの人々に知られるようになっています。オンラインでの茶会やワークショップも増えており、世界中の人が簡単に参加できる機会が広がっています。

茶道の新しい形態は、より多くの人々に茶文化を楽しんでもらうための扉を開き、茶の魅力をさらに広げることに寄与しています。

「終わりに」

この記事では、中国の茶道における儀式と形式について詳しく解説しました。茶道は単なる飲み物を楽しむ行為ではなく、心のあり方や環境との調和が深く関わった文化です。健康や社交、持続可能な未来へ向けて、より多くの人々に愛され、そして受け継がれていくことを願っています。茶道の奥深さを感じながら、日々の生活の中でお茶を楽しんでいただければ幸いです。