中国には古代から受け継がれてきた豊かな茶文化があり、その中でも特にお茶のサービングや器具の使い方は重要なポイントです。茶を飲むことは単なる飲食行為ではなく、様々な礼儀や作法が伴います。中国の茶文化を知ることで、より深い理解と楽しみが得られるでしょう。ここでは、中国茶のサービングとそれに伴う器具の使い方について詳しく見ていきます。

1. 中国の茶文化

1.1 茶文化の歴史

中国の茶文化の歴史は非常に古く、少なくとも紀元前2737年ころにさかのぼると言われています。伝説によると、神農氏が偶然茶の葉を煮込んだ際に、その香りと効果に驚いたことが茶の起源とされています。後に、茶は宮廷での貴族の飲み物として広まり、さまざまな制作技術が発展していきます。

時代を経て、茶は人々の生活に深く根付いていきました。特に唐代(618年-907年)においては、茶の製造方法や飲茶習慣が整えられ、官僚や文人の社交場となりました。書物の中でも、茶の重要性やその効能に関する記述が多く見られるようになりました。この時期に発展した茶文化は、後の宋代(960年-1279年)にも受け継がれ、さらに多様化していきます。

中世から近代にかけて、茶は海外へと広がっていきます。特に17世紀に入ると、ヨーロッパ諸国への輸出が盛んになり、貿易が行われるようになりました。このように、中国茶は国内外での市場を持つ一大文化となり、世界中で楽しまれる飲み物となったのです。

1.2 古代中国の茶の利用

古代中国では、茶は薬用としてその効能が重んじられていました。文献に記されているように、消化を助ける効果や疲労回復に寄与することが知られており、医療においても重要な役割を果たしていました。特に、長生きを願う人々の間で、お茶は健康維持のための必須アイテムとされていたのです。

また、茶は社交の一環としても利用され、昔の中国においては人々が集う場で茶を飲むことが常識でした。友人を招いての茶会では、おいしいお茶を淹れることで相手をもてなし、会話を楽しみました。このように、お茶は単なる飲み物以上のものであり、絆を深めるツールでもあったのです。

さらに、古代の文人は茶を通じて心の安らぎを求めたことも見逃せません。多くの詩や書画の題材にお茶が取り上げられ、茶を愛する文化が花開きました。これらの文化的背景も、現在の中国茶文化を形成する基盤となっています。

1.3 中世から近代への展開

中世に入ると、茶はただの飲み物ではなく、生活の一部として位置づけられるようになります。宋代には、茶を楽しむための器具や淹れ方が発展し、豊かな茶道が形成されました。さらに、商業の発展とともに、茶は広く流通し、市場が拡大しました。この時期に成立した「茶楽」という概念は、茶を楽しむための文化的な側面を強調しています。

近代に入ると、茶は国際的にもその地位を確立していきました。清代(1644年-1912年)においては、大規模な茶の生産が行われ、国際貿易の重要な商品となります。この時期に中国の茶が西洋に輸出され、英国などでの喫茶文化が形成されるきっかけとなりました。特にイギリスにおける「アフタヌーンティー」は、中国茶の影響を色濃く受けています。

また、茶の栽培や加工技術も進展し、さまざまな種類の茶が生産されるようになります。この中で緑茶や烏龍茶、紅茶などの異なるスタイルが確立され、中国茶文化の多様性が広がっていったのです。

2. 中国茶の種類

2.1 緑茶の種類

中国の緑茶は、その種類に応じて多くの風味や香りを持っています。代表的なものとしては、「龍井茶(ロンジー)」や「碧螺春(ビローチュン)」が挙げられます。龍井茶は、浙江省の杭州周辺で生産され、甘やかで独特の香りが特徴です。手摘みの新芽を用いて、手作業で乾燥されるため、品質が高いと評判です。

碧螺春は、江蘇省で栽培されているお茶で、その名の通り、碧色の茶葉と春の香りが楽しめます。優れた製茶技術により、爽やかな味わいと花の香りが感じられるのが特長です。これらの緑茶は、飲むだけでなく、見た目にも美しく、茶器の中でのプレゼンテーションにもこだわることが多いです。

また、緑茶は健康効果が高いとされ、抗酸化物質やビタミンが豊富に含まれていることから、現代の健康志向にも合致しています。多くの市民は日常的に緑茶を飲むことで、体を調子よく保つことを重視しています。

2.2 烏龍茶の種類

烏龍茶は、発酵度が半分程度の茶のため、緑茶と紅茶の中間的な味わいがあります。特に有名なのは、「鉄観音(ティエガン)」「東方美人(ドンファンメイレン)」などです。鉄観音は、福建省の南部で生産され、深い香りと甘みが絶妙に融合したお茶です。

東方美人は、虫に食べられた茶葉から作られる特別な烏龍茶で、その独特の風味から「美人」と名付けられています。味わいはフルーティーで、甘みが強く、少しトロピカルな香りがします。このように、烏龍茶は様々な特徴を持つものが多く、飲む人に驚きと楽しさを提供します。

烏龍茶はまた、香りの引き出し方が非常に重要です。お湯の温度や抽出時間によって、全く異なる風味を楽しむことができるので、自宅で試すのも興味深いでしょう。友人と一緒に飲むと、その違いを比較し合う楽しさがあります。

2.3 紅茶の種類

中国の紅茶も非常に多様です。代表的な紅茶には「祁門紅茶(チーメンホンチャ)」や「ラプサンスーチョン(工夫紅茶)」があります。祁門紅茶は、その上品な香りと甘みから、世界的に評価が高い紅茶です。特に英国家庭で人気があり、日常の典型的な飲み物として愛されています。

ラプサンスーチョンは特有の燻煙香があり、これが大きな特徴です。この紅茶は、線香で燻した茶葉から作られるため、独特の芳香が醸し出されています。このように、紅茶はそれぞれが異なる魅力を持ち、色々なシチュエーションで楽しむことができます。

また、紅茶の淹れ方にも工夫が必要です。中国では、温度や時間を厳密に定めて、多くの場合、二煎目、三煎目も楽しむことが一般的です。この繰り返しの中で、紅茶の持つ豊かな風味を堪能することができるのです。

2.4 白茶と黄茶の特徴

白茶は、非常にシンプルな加工法で作られ、柔らかな風味が特徴です。「白毫銀針(バイハオインジェン)」や「寿眉(ショウベイ)」などが知られています。白毫銀針は、白い毛のような芽を用いており、非常にデリケートな味わいが際立ちます。このお茶は、抗酸化作用が高く、若返りの飲み物とも言われています。

一方、黄茶は、その加工過程において独特の発酵が加わります。代表的なものには「君山銀針(ジュンシャンインジェン)」や「霍山黄芽(ホクシャンファンヤ)」があります。これらのお茶は、まろやかな口当たりと甘みがあり、飲む人に優雅なひとときをもたらします。

白茶や黄茶は、それぞれに特有の香りや味わいがあり、好みの風味を見つける楽しみがあります。季節や気分によって、異なる茶を選ぶことで、より多様な茶文化を体験することができます。

3. 中国茶の飲用マナー

3.1 お茶の淹れ方とその重要性

中国茶の飲用には特有の淹れ方があります。この淹れ方は、お茶の種類によって異なるため、その知識は欠かせません。基本的には、茶葉と水の質、湯温、そして淹れる時間が重要です。お茶を淹れる際は、まず茶器を温め、その後に茶葉を加えます。この一連の流れは、茶の風味を引き出す大切なプロセスです。

たとえば、緑茶の場合は、80℃程度の湯で短い時間で抽出することが推奨されています。一方、烏龍茶や紅茶は、熱めの湯でじっくりと抽出することが望まれます。正しい淹れ方によって、美味しいお茶を楽しむことができ、また、場の雰囲気を盛り上げる要素にもなります。

このように、お茶の淹れ方は茶文化において非常に重要であり、各茶葉に合った一番良い方法を知ることは、茶を愉しむための第一歩です。そのためには、試行錯誤を繰り返し、茶の知識を深めることが大切です。

3.2 飲茶の作法

中国では、飲茶を楽しむ場面が多くあります。これは単にお茶を飲むだけでなく、食事やお菓子とともに楽しむ大切な文化です。飲茶には、饅頭や点心などの軽食が加わり、その組み合わせを楽しむことが一般的です。このように、飲茶は社交の場であり、友人や家族との絆を深める機会でもあります。

飲茶においては、礼儀が重んじられます。飲み始める前に、まずはお茶を注ぎ合い、感謝の気持ちを伝えることが重要です。その後、年配の方や目上の人から飲むのが一般的です。お茶を注ぐときは、ゆっくりと、相手の杯が満たされるよう気を配ります。これにより、相手への敬意を示すことができます。

さらに、飲茶の際には、食べ物とお茶の相性を考えることも楽しみの一部です。軽食に合わせてお茶の種類を選ぶことで、より豊かな味わいを楽しむことができます。このように、飲茶は文化的な交流の一環として存在し、人々の心をつなぎ合わせる大切な行為です。

3.3 お茶を飲む際の礼儀

中国でお茶を楽しむ際のマナーは、非常に細やかです。まず、お茶を飲むときは静かに味わい、音を立てないように心掛けます。また、飲む際には、両手で杯を持つことが望ましいとされています。このような行為は、相手に対する敬意を表すための重要なポイントです。

特に、中国の茶席では、自然体であることが求められます。しっかりとお茶を味わい、感想を言葉にして分かち合うことが重要です。これにより、お茶を共に楽しむ仲間との心の交流が深まります。感謝の気持ちを表すために、少しでも残しておくことが良しとされていますが、これも相手への気配りの表れとして理解されます。

これらのマナーを知ることで、中国茶文化への理解が一層深まります。礼儀を欠かさぬことで、お茶の楽しさが増し、心地よい時間を過ごすことができるでしょう。

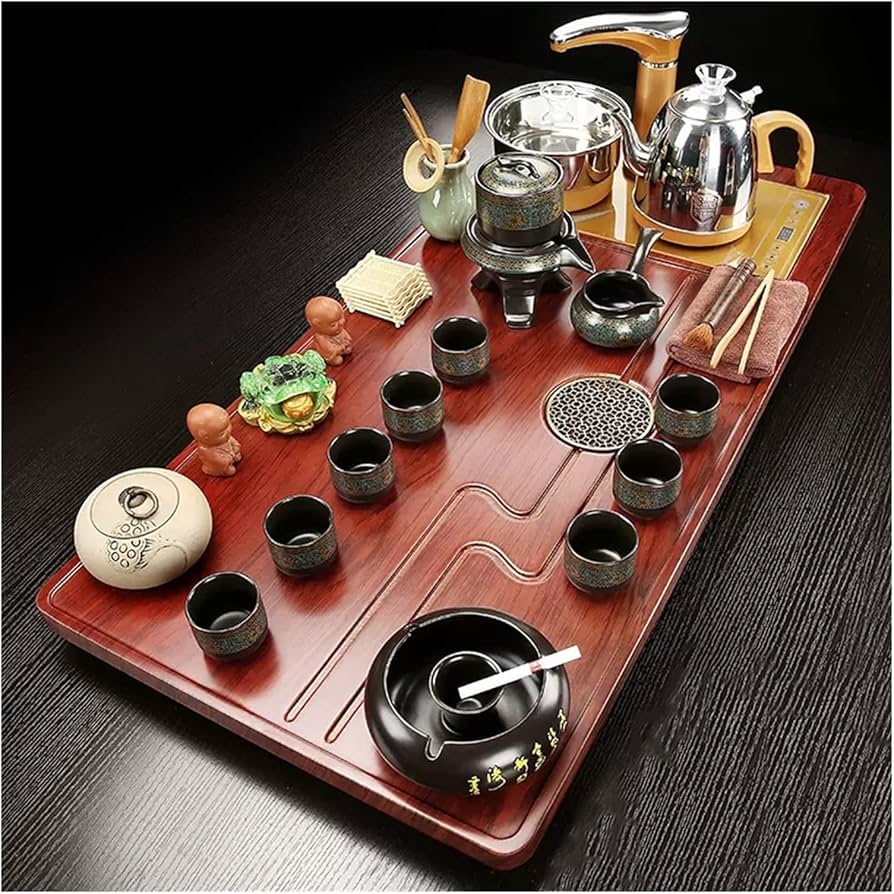

4. 中国茶のサービングと器具の使い方

4.1 茶器の種類と役割

中国茶のサービングには、さまざまな茶器が使われます。一般的な茶器としては、急須や茶海、茶漏れ器などがあります。急須は、お茶を淹れるための重要な道具で、材質や形状に応じて味わいが変化するため、選び方がとても大切です。

また、茶海は、急須で淹れたお茶を一度こちらに移し替えてからserveするための器です。これにより、茶葉が長く浸かることを避け、均一な味わいのお茶を楽しむことができます。さらに、茶漏れ器を用いることで、茶渋がカップに入るのを防ぎ、細やかな工夫を凝らしています。

このように、それぞれの器具には特有の役割があり、正しく使うことでお茶の風味を最大限に引き出せます。中国茶の奥深い楽しみは、この茶器の使い方にあるとも言えるでしょう。さらに、器具の選び方も重要です。自分のお気に入りの器を見つけることで、より一層お茶を楽しむ気持ちが高まります。

4.2 茶則(茶道具)の選び方

茶道具の選び方にも、いくつかの基本的なポイントがあります。まずは、使用する茶の種類に合った道具を選ぶことが大切です。たとえば、緑茶には軽くて薄い陶器が適していることが多く、烏龍茶には、熱を保持しやすい厚手の急須が良いとされています。

また、茶器の形や色も重要です。茶器はその美しさだけでなく、使う際の心地よさも考慮しなければなりません。手に馴染みやすく、使いやすいものを選ぶことで、より一層良いお茶を楽しむことができるでしょう。細部にこだわり、自分の好みを知ることで、より深い満足感を得られます。

さらに、茶器は贈り物としても人気です。友人や家族に特別なお茶をプレゼントする際に、センスの良い茶器を選ぶことで、一段と喜ばれることでしょう。茶器を選ぶことは、単に機能的な要素だけでなく、感情的なつながりをも生む重要な行為でもあります。

4.3 日本の茶道との違い

中国茶の文化と、日本の茶道には明確な違いがあります。日本の茶道は、作法や儀式に重きを置き、精神的な要素が強いのに対し、中国茶文化はもっと自由で、社交的な側面が際立っています。中国茶は、気軽に楽しめるものであり、友人との会話を楽しむ場でもあります。

具体的には、中国茶は飲むこと自体が楽しみであり、多様な風味を楽しむことができる要素が強いです。一方、日本の茶道では、特に抹茶が使用され、茶会の過程が重視される傾向にあります。茶道はより静的な儀式であり、心の安らぎを求めるための手段としての側面が強いのです。

このように、中国茶と日本茶道の違いを理解することで、お茶に対する見方が一段と広がります。異なる文化からお茶を楽しむことで、さらに豊かな体験が得られるでしょう。

5. 現代における中国茶の人気

5.1 中国茶の国際的な評価

近年、中国茶は国際的に大きな注目を集めています。特に、健康や美容に良いとされる効能が広く知られるようになり、海外の人々にも受け入れられています。各国の飲食店やカフェでも、中国茶のメニューが増えており、様々なスタイルのお茶を楽しむ機会が増えています。

この流行は、インターネットやSNSの影響も大きいと言えるでしょう。ユーザーが美しい茶器や茶の淹れ方、飲み方をシェアすることで、多くの人々が中国茶の魅力に触れることができるようになりました。その結果、自宅でお茶を楽しむ文化が広がり、手軽に飲める茶葉の人気も高まっています。

さらに、中国茶に関連するイベントやワークショップも頻繁に開催され、新たなファンを獲得しています。若い世代を中心に、茶道や飲茶を体験する機会が増え、お茶を通じて多文化交流が進んでいます。

5.2 健康効果とその研究

中国茶には、多くの健康効果があるとされています。研究によれば、緑茶や烏龍茶には抗酸化作用があり、コレステロール値の改善や心臓病のリスク低下に寄与することが示されています。また、お茶に含まれるカテキンやフラボノイドは、免疫力を高める効果があるとされています。

これにより、多くの人々が日常的に中国茶を飲むことを選んでいます。単なる嗜好品としてだけでなく、健康維持のための飲み物として位置づけられているのです。特に緑茶は、ダイエット効果を求める人々の間で非常に人気があり、その健康志向と相まって、茶文化の発展を助けています。

最近では、最新の研究を背景にした商品が多く登場し、例えば、ギフト用の茶葉セットや、健康ブレンド茶などが提供されるようになりました。このように、健康効果を要素にした茶の提供が、新たな市場を形成しています。

5.3 中国茶を楽しむ方法

中国茶を楽しむ方法は、実に多様です。自宅で気軽に楽しむこともできれば、友人たちを招いて茶会を開くこともできます。中国茶を淹れるための器や茶葉を選ぶ際には、その場の雰囲気や目的に合わせることが大切です。

特にお茶会では、複数の茶を用意し、飲み比べをするのも面白い方法です。龍井茶や烏龍茶、紅茶など、各々の特徴を楽しむことで、お茶に対する理解が深まります。そして、茶器に関しては、お気に入りの器を見つけることで、さらに飲む楽しみが増えます。

最後に、お茶とともにするお菓子や軽食が重要なポイントです。伝統的な中華菓子や、日本のお菓子などを添えることで、豊かな食体験が広がります。このように、中国茶はただの飲み物に留まらず、心を豊かにする文化的な体験として楽しめます。

終わりに

中国茶のサービングと器具の使い方について見てきましたが、これらの知識を通じて、より多くの人々が中国茶に親しむ手助けができれば幸いです。歴史と文化が詰まった一杯のお茶は、社交の場でも、また一人での静かな時間でも、人々の心に触れるものです。日々の生活において、お茶を楽しむ時間を大切にすることで、心の安らぎや、人との絆を感じることができるでしょう。中国茶文化は、今も進化し続けています。これからも多くの人々に愛され続けることを願っています。