墨は中国の書道において、非常に重要な役割を果たしています。その歴史は長く、文化の中で大きな価値を持っています。書道に使用される墨にはさまざまな種類があり、それぞれ特有の特徴を持っています。本記事では、墨の歴史や種類、製造方法、特徴、さらには選び方や使い方について詳しく紹介していきます。これにより、書道を味わう上での墨の重要性をより深く理解していきましょう。

1. 墨の歴史

1.1 墨の起源

墨は古代中国において、紀元前3500年頃にその起源を持つとされています。当初は水や土を使って文字を書くための染料として使われていましたが、次第に黒色の炭素を主成分とする墨へと進化していきました。最も古い墨は、木炭や動物の脂肪を用いて作られましたが、後に桑の実や墨汁のような形で商業化されました。

また、墨はその成分が中国の自然環境および文化的背景に深く根ざしており、竹や松の油など、多くの自然素材が利用されてきました。これにより墨は単なる書道具ではなく、美術としても評価される媒介となりました。

1.2 中国書道との関係

墨は中国文化において、書道と不可分の関係にあります。書道は単なる文字を書く技術ではなく、藝術と精神の表現でもあります。そのため、使用される墨の質は、その芸術性に直結します。例えば、良質な墨は豊かな色合いと鮮明さを持ち、筆運びがスムーズに行えるため、作家が自己の感情をより自由に表現できます。

また、 書道の歴史と共に、墨の種類、製造方法、使用技術も進化してきました。宋代や元代に入ると、墨の製造技術が確立され、さまざまな種類の墨が市場に出回るようになりました。これにより、書道家たちは自分のスタイルに合った墨を選ぶことができ、表現の幅が広がりました。

1.3 日本への伝播

日本への墨の伝播は、遣唐使を通じた文化交流によるもので、奈良時代ごろにはすでに墨が輸入されていたとされています。平安時代に入ると、日本独自の墨製造技術も確立され、特に水墨画や書道との結びつきが強まりました。日本の書道家たちは、中国の墨を尊重しつつも、自らのスタイルを確立し、独自の墨を生み出すようになりました。

また、日本では「香道」や「茶道」といった伝統的な文化の中でも墨が使われるようになり、その価値はさらに高まりました。墨は単なる描写材料ではなく、正義や思想を表現するための重要な要素として位置づけられています。こうした流れを受けて、今日の日本でも墨は書道の必需品として愛され、使用され続けています。

2. 墨の種類

2.1 生墨

生墨は、炭と水を混ぜて直接使用する墨です。一般的には、墨液と呼ばれる形で流通し、すぐに使用可能な状態になっています。生墨の特徴は、色が非常に濃く、発色が良いことです。このため、濃い黒さを求める書道家やアーティストに好まれます。

また、生墨は、その特性からコントラストの強い作品を作成するのに適しており、筆の動きがダイナミックな印象を与えることができます。生墨を使った作品は、力強い表現を可能にし、見る人に強烈な印象を与えます。特に、雄大な山や渦巻く雲など、自然の力強さを表現する際に好まれるスタイルです。

2.2 硯墨

硯墨は、墨を硯で削って使用する形式です。この方式は、書道家の好みによる自由な調整が可能で、濃淡を選ぶことができるため、非常に人気があります。硯墨は、特に繊細な線や細部を表現するのに適しており、柔らかい表現を好む書道家に選ばれることが多いです。

硯墨を使用するときは、硯と墨を用意し、必要な量を削ることで、徐々に味わい深い色合いを生み出すことができます。このプロセスは大変リラックスした体験でもあり、書道を行う際の心の準備を助けてくれます。

2.3 固墨

固墨は、水を加えて独自の濃さを作り出す墨で、スティック状に固められています。非常にクリーミーな質感を持ち、色の強さや濃淡を自由に調整できるのが特長です。固墨は、特に水墨画や他の芸術形式での表現において、多様な可能性を提供します。

使用する際は、固墨を水で湿らせてから筆に取ります。筆を使って生み出される緩やかなグラデーションや、独特なテクスチャーは、作品に深みを与え、ビジュアルの魅力を向上させます。これにより、書道家は自分のスタイルを追求することができ、創造的な自由を与えられるのです。

3. 墨の製造方法

3.1 天然素材の使用

墨の製造には、主に天然素材が使用されます。黒炭や油、それに加え竹や松、海藻などが原料に取り入れられることが多いです。これにより、墨は自然の恵みを受けたものとなり、その質感や色調は非常に独自のものとなります。

良質な黒炭が使われた墨は、特に発色が良いとされ、細部まできれいに書き上げることが可能です。これが、墨のクラシックな制作プロセスにおける重要な点であり、環境に優しい材料の利用が、この製造過程でも技術として受け継がれていることがわかります。

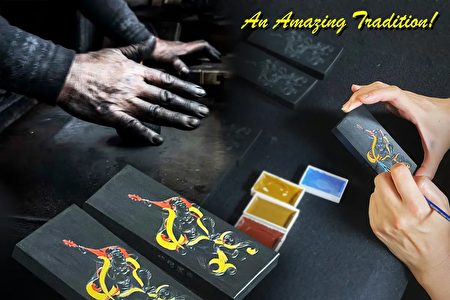

3.2 製造工程の解説

墨の製造過程は、非常に手間がかかる伝統的な技術です。まず、原材料を用意し、乾燥させて粉末状にします。次に、これを特定の配合比率で混ぜ合わせ、にごりや不純物を取り除きます。その後、粘度を調整し、こねながら均一な生地を作成します。

この際、職人の手作業によって、微細な調整が施されます。特に、墨のテクスチャーや発色には職人の経験が色濃く反映され、ひとつひとつがユニークな作品となります。このように、高品質な墨は、職人の技術と長年の伝統が生み出した産物であり、それが書道家たちに愛される理由でもあります。

3.3 現代墨の製造技術

現代においては、墨の製造技術も進化してきています。特に、合成材料の利用が広がり、より安定的かつ高品質な墨の製造が可能になりました。合成樹脂や顔料を用いた墨は、コストも抑えられ、様々な色合いが提供されています。

ただし、伝統的な墨の魅力は失われておらず、職人の手作りによる墨は、今もなお高い需要があります。現代では、伝統と新たな技術の融合により、多様なニーズに応える墨が生み出されるようになり、書道の世界に新たな可能性を与えています。

4. 墨の特徴

4.1 色合いの違い

墨の色合いは、その製造過程や材料によって異なります。生墨は深い黒色を持つことが多く、スムーズな筆致を生み出します。一方で、固墨は薄めたり濃ゆくしたりすることで、独自の色合いを楽しむことができます。書道や水墨画のスタイルは、その墨の色合いによって大きく影響を受けるため、書道家は自分の表現したい感情に応じて、最適な墨を選ぶのです。

さらに、色合いの選択は観る人や書く人の感性にも影響を与え、墨の魅力を一層引き立てます。例えば、あえて薄い墨を使うことで、儚さや静謐な美を表現したい意図のある作品など、色合いに込められたメッセージを感じることができます。

4.2 テクスチャーと書き味

墨のテクスチャーは、書道における表現に大きく寄与します。生墨や硯墨は、しっかりとした粘性を持ち、筆が滑らかに動きます。そのため、力強い筆致や細かな線を引くのに適しています。一方で、固墨は独特のクリーミー感があり、筆の運びによって多様な書き味を楽しめます。

こうしたテクスチャーの違いは、作品の印象を大きく変えます。生墨で描かれた作品は、一見すると力強く見えますが、柔らかいテクスチャーを持つ墨で描くことで、情緒や雰囲気が変わり、作品全体の表情が一変します。

4.3 墨の乾燥速度

墨の乾燥速度も、その使用感に影響を与える要素です。各墨種類によって、その乾燥速度には若干の違いがあります。生墨は速乾性があり、華やかなラインや急な筆遣いが求められる作品に適しています。一方で、固墨は比較的乾燥が遅く、じっくりと練って書くスタイルに向いています。

この乾燥速度のコントロールを活かし、書道家は表現を工夫します。速く乾燥する墨を使用することで、紙とのコントラストを生むことができ、逆にゆっくりと乾燥する墨を選ぶことで、柔らかな色合いを楽しむことができます。このように、書道における墨の乾燥速度は、表現に重要な要素となります。

5. 墨の選び方と使い方

5.1 書道に適した墨の選定

墨の選び方は、書道家の個性やスタイルに直接影響します。自分が書きたい作品や表現したい感情に合わせて、適切な墨を選ぶことが大切です。たとえば、写意的な作品には生墨がぴったりですが、写実的な描写を行う際には硯墨や固墨が有効です。

また、初めて墨を選ぶ場合は、サンプルを試すのが良いでしょう。色合いや書き味が実際にどのように感じられるかを体験することで、自分自身のスタイルや好みが明確になってきます。全く異なる墨を使うことで、新しい発見が得られる場合もあるため、積極的に試してみることが推奨されます。

5.2 墨の保存方法

墨は使用しないときは適切に保存することが必要です。直射日光を避け、湿度の少ない場所に保管しておくことで、品質を維持できます。特に自然素材を使用した墨は、劣化しやすいため気をつけるべきポイントです。

保管する際には、専用の墨ケースや湿気防止の袋を用意するのが理想的です。また、使用後は筆をしっかりと洗い、清潔な状態で保管することで、他の材料と混ざるリスクを減らすことができます。

5.3 書道における墨の使い方のコツ

書道において墨を上手に使うには、数々の小技が役立ちます。まずは、筆の持ち方を工夫することが重要です。筆をやや立て気味に持つと、墨が紙にしっかりとつき、クリアなラインが引けます。また、墨が余っている場合は、試し書き用の紙を使って、どのくらいの濃さが自分の書きたいスタイルに合うのかを確かめると良いでしょう。

さらに、筆圧を調整することで、線の太さや細さを変えられます。押し込むように描くことで力強い線が、軽く撫でるように描くことで優しい線が生まれます。

終わりに、墨は中国書道の中で特に重要な存在であり、その選び方や技術は日々進化しています。日本の書道家たちも、墨の特性を理解し、自川令ひらくことで表現力を高めていくのです。正しい方法で墨を選び、使うことで、書道の世界がより豊かで美しいものとなるでしょう。