書道は、中国の伝統文化の一部であり、その美しさや深さは多くの人々に魅了されています。書道を実践する際、墨の持ち方や運筆法は非常に重要な要素です。これらの技術は、作品の完成度を大きく左右します。この文章では、書道における墨の持ち方と運筆法について詳しくご紹介していきます。

1. 書道の基本概念

1.1 書道とは何か

書道は単なる文字を書く技術ではなく、精神性や感情を表現するアートフォームです。書道には、文字の形や書く速度、力の入れ方が重要な要素として含まれています。このように見ると、書道は文字を書く行為を超え、自分自身を表現する手段として位置づけられます。

書道は古代中国からの歴史を持ち、長い間、文人や士大夫たちによって愛されてきました。書道を通じて文人たちは、自己の内面を表現し、社会や他者にメッセージを伝えてきました。そのため、書道には技術だけでなく、深い哲学や文化が根付いています。

例えば、漢字の書き方ひとつとっても、点や横線、縦線の形や角度、筆圧などが求められる技術があり、それによって文字の違った表情が生まれます。書道は形だけでなく、心も磨くものといえるでしょう。

1.2 書道の歴史的背景

書道の起源は数千年前に遡ります。漢代にはすでに書道が存在し、王族や貴族の間で広がりました。特に、王羲之(おうぎし)という書家が『蘭亭序』を残したことで、書道は一つの美術として高く評価されるようになりました。このような歴史的背景があるため、書道は単なる技術ではなく文化的な価値を持っています。

また、唐の時代には、書道が全盛期を迎え、多くの書家が活躍しました。特に、草書や行書などの新しいスタイルが生まれ、書道の多様性が広がりました。書道の技術は、中国だけでなく、日本や韓国などの隣国にまで影響を与え、今日に至るまで文化的な影響が続いています。

さらに、書道は時代に応じて進化を遂げてきました。近代においても、書道はアートとしての価値が再認識され、多くの現代アーティストたちがその技術を取り入れています。このように、書道は常に新しい形で表現され、新たな文化として発展してきたのです。

2. 墨の重要性

2.1 墨の種類と特徴

墨は書道において欠かせない要素で、書の風合いを決定づける重要な役割を果たします。一般的には、中国の墨は「固形墨」と「液体墨」に分けられます。固形墨は、天然の材料から作られ、伝統的な磨り粉の方法で生成されます。一方、液体墨は手軽さから人気があり、すぐに使用できるため、初心者にもよく使われます。

また、墨の色や濃さは書の印象に大きな影響を与えます。例えば、濃い墨を用いることで、力強い印象を与えることができますし、薄い墨で書くことで優雅さや柔らかさを表現することも可能です。このような多様な使い方を通じて、書道家は自分の個性を表出します。

さらに、墨の製造方法にも多くの種類があります。天然の木炭や植物を使った墨と、化学薬品を用いた墨では、発色や耐久性が異なるため、選ぶ際には注意が必要です。書道を始めるにあたり、どのような墨を選ぶかは、作業の質を左右する重要なポイントです。

2.2 墨の作り方と保管方法

固形墨を使う際には、その製造過程にも大きな魅力があります。墨は一般的に、墨を棒状にし、研磨用の石の上で水を加えながら磨くことから始まります。この作業は非常に集中力が必要で、研磨の時間や力加減で墨の質が変わるため、書道の練習と密接に関連してきます。

墨の保管方法も重要です。湿気を避け、直射日光が当たらない涼しい場所で保管することが理想です。湿度が高い場所に保管すると墨が劣化し、色や質感が変わってしまうことがあります。また、固形墨だけでなく、液体墨も開封後はなるべく早く使い切ることをお勧めします。なお、正しく保管されていないと、墨が乾燥してしまったり分離したりすることがあるため注意が必要です。

保管方法だけでなく、定期的に墨の状態を確認することも重要です。古くなった墨は品質が落ちることがあるため、新しい墨を求めて定期的に買い足すことも考えましょう。書道の幅を広げるためにも、良質な墨の選び方と保管方法を学ぶことは欠かせません。

3. 墨の持ち方

3.1 正しい持ち方のポイント

墨を持つ際は、手の位置や力の入れ方が重要です。まず、墨を持つときは、指を使ってしっかりと挟むことがポイントです。特に人差し指と親指を使って、墨の中心をしっかりと持つことが求められます。これにより、安定した姿勢を保ちながら、効果的に運筆できます。

握り方や持ち方にも個人差があり、各書道家のスタイルが反映されます。そのため、自分に合った持ち方を見つけることも重要です。練習を重ねることで、持ち方が自然と身に付き、より深い表現が可能になります。また、握る力の強弱を使い分けることで、線の表現力が豊かになります。

墨を持つ際の手首の角度にも注意が必要です。手首が硬直すると、運筆がスムーズにいかなくなるため、リラックスした状態を保つことが大切です。手を使う動作を自分の体の一部のように感じられるように、自然体で練習を続けることが理想です。

3.2 墨を持つ際の姿勢

墨を持つ際の姿勢も、書道の技術を向上させるためには重要な要素となります。足は肩幅に開き、背筋を伸ばして安定した姿勢をとることが基本です。この姿勢を保ちながら、作業を行うことで、体全体を使って運筆に集中できるようになります。

また、肩や腕にも力を入れず、リラックスした状態を保つことが求められます。この状態を実現することで、筆の動きがスムーズになり、意図した通りの運筆が可能になります。特に、長時間の練習を行う際には、この姿勢が疲労を軽減し、作業に集中できる助けになります。

さらに、姿勢は精神面にも影響を与えます。良い姿勢を保つことで、心のバランスが整い、集中力が高まる効果も期待できます。このため、墨を持つ姿勢を意識することは、書道の成績向上だけでなく、心の準備にもつながるのです。

4. 運筆法の基本

4.1 運筆とは何か

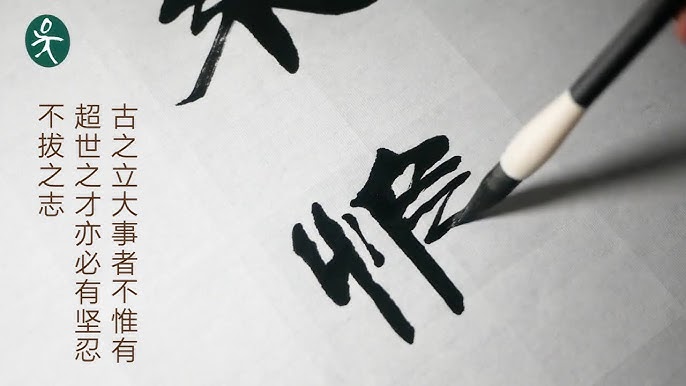

運筆とは、筆を使って文字や絵を描く際の動作やその技術を指します。それは書道の根幹を成すものであり、書道を学ぶ上で無視できない重要な要素です。運筆には、速さ、力の入れ具合、筆の角度、そしてストロークの連続性が含まれ、一つの動作が常に変化していく中で、自分のスタイルを見つけることができます。

また、運筆はただ単に筆を動かすことだけではありません。心の持ち方や感情をも表現する姿勢とも言えるでしょう。書道は精神的な表現でもあるため、運筆を通じて自己を見つめ直すことができます。自分自身の感情がダイレクトに作品に反映されるため、非常に奥深いものです。

実際に運筆を行う際には、まずは基本的なストロークから練習するのが一般的です。点や横線、縦線、そして曲線など、様々な線描きを繰り返し練習することで、運筆の基礎を養います。この基本がしっかりと身についた後、徐々に複雑な文字やスタイルに挑戦することが推奨されます。

4.2 基本的な運筆技法

基本的な運筆技法には、いくつかの方法があります。例えば、短い線を繰り返し描く「点描」、横線と縦線を組み合わせた「正方形」、そしてカーブを描く「曲線」など、それぞれの技法には独自の練習方法があります。これらの基礎的なストロークがしっかりと身についていることで、後の複合的な文字を書く際にも自信を持って取り組むことができます。

さらに、運筆の際には力のバランスが必要です。筆の先端に強く圧をかけすぎると、墨が流れ落ちて思うように書けなくなります。逆に、圧が弱すぎると、かすれた印象になりがちです。この力加減を習得することで、作品により表情を与えることが可能になります。

運筆の練習の際は、何度も繰り返すことが大切です。常に同じ線を描くことで、体がその動きを覚え、最終的に自分のものとして定着します。この繰り返しにより、「筋肉の記憶」が形成され、自然と運筆がスムーズになるのです。

5. 実践と応用

5.1 練習課題の紹介

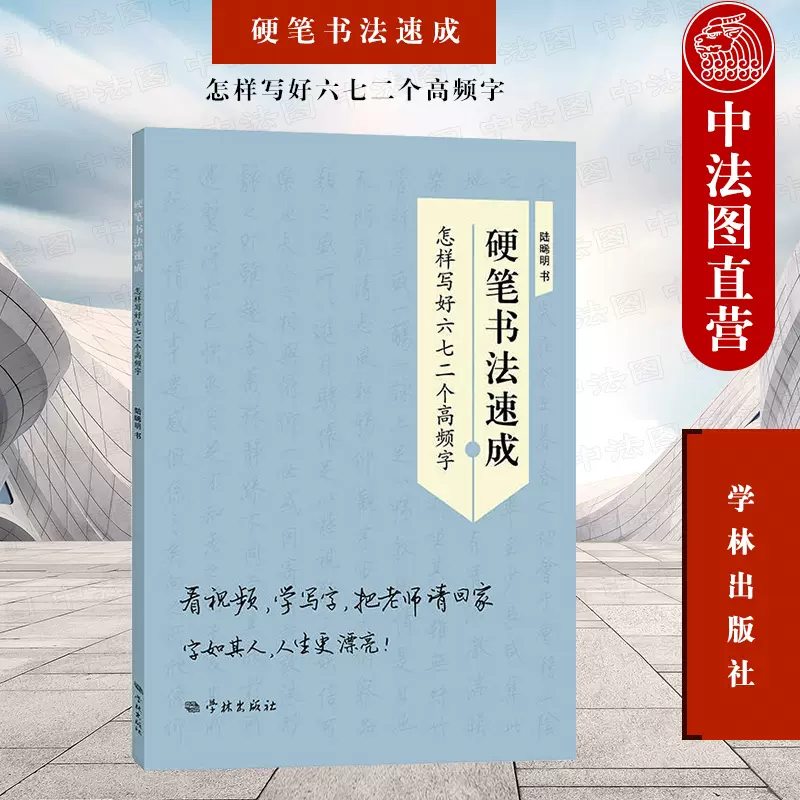

実際の書道の練習では、さまざまな課題が用意されています。例えば、最初の課題として「ひらがな」や「漢字」の基本的な文字を書いてみることが挙げられます。特に、基本的な漢字や平仮名の運筆を繰り返すことは、基礎力を養うのにとても効果的です。

また、熟練度が増してきたら、次のステップとして「詩の一節」や「好きな言葉」を選び、その中から表現したい言葉を選んで書道に挑戦することができます。この場合は、自分の感情を率直に書に表現し、自分らしさを追求した作品になることでしょう。こうした練習を繰り返すことで、徐々に自信も高まり、書道の楽しみを深めることができるでしょう。

新しい課題に取り組む際は、目標を設定することが大切です。例えば、1週間で特定の技法を習得する、または毎日決まった時間に練習するなど、自分なりの計画を立てることで、より意識的に取り組むことができます。これにより、成長の速度も自ずと速くなるでしょう。

5.2 書道作品の作成の流れ

書道作品を作成する際の流れは、まずはアイデアを練ることから始まります。何を表現したいのか、どのようなメッセージがあるのかを考えることが重要です。そして、そのアイデアを元に、適した言葉や漢字を選び、どのように表現するかを構想します。

次に、実際に運筆を行う段階に移ります。このときには、こだわりたい部分や強調したいポイントを意識しながら運筆を行います。運筆中は、自分の内面を表現する大切な時間であることを思い出し、集中して取り組むと良いでしょう。

最後に、作品が完成したら、自分自身で評価を行うことも大切です。どこが良かったか、どこに改善の余地があるかを見直すことによって、今後の練習にも活かされます。また、他の人に作品を見せることでフィードバックをもらい、新たな視点を得ることも、書道のスキル向上につながります。

6. 書道における心構え

6.1 書道と精神性

書道は、単なる技術やアートではなく、深い精神性を伴うものです。書道を通じて、自分の内面と向き合い、心の動きを表現することができます。このプロセスは自己理解や成長にもつながり、筆を持つたびに自分と向き合う時間を得ることができるのです。

書道には「静」と「動」の二つの側面があります。静は集中力や瞑想的な状態を指し、動は実際に筆を動かす行為を指します。この二つのバランスが保たれることで、より豊かな表現が可能になります。心が静まることで思考がクリアになり、運筆に集中できるからです。

また、書道は世の中の理を理解する手段とも言えます。漢字に込められた意味を考えることで、歴史や文化に対する理解も深まります。これによって、私たち自身のアイデンティティを知る手段にもなるのです。こうした深い意味を持つ書道に取り組むことで、自己成長や精神的な成熟が促進されます。

6.2 書道を通じた自己表現

書道はその表現方法が多様であり、個々のスタイルや感情を反映することができるアートです。自分自身を表現する手段として、書は非常に良い選択肢であり、自分の思いや感情を文字や形にして示すことができます。

たとえば、日常の中で感じた喜びや悲しみ、驚きなどをそのまま作品にすることで、他者に感動を与えることができます。また、書道を続けることで自分の技術や表現の幅が広がり、より複雑で魅力的な作品を生み出せるようになります。これにより、他者とのコミュニケーションも変わり、より豊かな人間関係を築く手助けをします。

さらに、書道には「心の声」を表現する力があります。自分の感情を言葉にすることが難しい時でも、筆を持つことで無限の表現の可能性が広がります。これによって、書道は自己表現の手段となり、個々の存在を際立たせるものとなるのです。

終わりに

書道における墨の持ち方と運筆法は、ただの技術に留まらず、深い精神性や自己表現の手段ともなります。この文章を通じて、書道の基本や墨の重要性、運筆の技法について理解が深まったのではないでしょうか。実践を通じて自分のスタイルを見つけ、より豊かな書道の世界を楽しんでいただければ幸いです。書道は技術だけではなく、心の在り方や自己表現の手段として、多くの人々に愛され続けています。ぜひ、墨を持ってその世界を探求してみてください。