書道は中国の伝統文化の一部として、ただの文字を書く行為を超えた、深い芸術的表現の手段です。その創作過程には、豊かな歴史と文化的背景があり、材料の選定、技術の習得、そして環境との関係が深く絡んでいます。書道のエコロジーについて考えることは、ただ環境に配慮するだけではなく、伝統文化を次世代に伝えていくための重要な要素でもあります。この記事では、書道の創作プロセスとそれに関連するエコロジーについて詳しく探求していきます。

書道の歴史と文化的背景

書道の起源

書道は、中国において数千年前から存在している伝統的な芸術です。その起源は古代の「甲骨文字」や「金文」に見ることができます。これらの文字は、神秘的な儀式や占いのために使われていたことが記録されています。紀元前の時代から、文字を書くという行為は、単なるコミュニケーションの手段を超え、神秘的な意味や美的感覚を伴った重要な文化的活動となっていきました。

書道の発展においては、漢代や唐代など、各時代の政治や文化の影響が色濃く反映されています。特に唐代には、書道が極限まで発展し、王羲之や顔真卿といった名書家たちが登場しました。彼らの作品は書道の技術や美学の基準を築き、後の世代に大きな影響を与えました。このように書道の起源は、ただ単に文字を書くことから始まったわけではなく、文化的な背景や歴史的な文脈の中で形成されてきたのです。

書道の発展と変遷

書道は、中国の歴史を通じて、多くの変遷を遂げてきました。例えば、隋唐時代には楷書が大いに普及し、書道がより一層、日常生活の中に溶け込んでいきました。江戸時代には、写経や仏教と結びつくことで、精神的な修行の手段としても用いられるようになります。このように、書道は時代や社会の変化に応じて、様々な形態を持つようになりました。

また、書道は単なる技術的な表現方法だけでなく、思想や哲学とも密接に関係しています。特に道教や儒教の影響が強く、書道を通じて自己表現や精神の修養が求められるようになりました。そのため、書道を学ぶことは技術を習得するだけでなく、自身の内面を見つめ直すためのプロセスでもあるのです。

書道における重要な流派

書道には、様々な流派が存在します。例えば、「王羲之流」「顔真卿流」「蘇東坡流」など、それぞれの書家には独自のスタイルや技術があり、その影響力は今日まで続いています。王羲之の作品は特に有名で、彼の流れるような線と優雅なバランスは、後の多くの書家に影響を与えました。

顔真卿の書は、力強さと豪華さを併せ持ち、政治家としても名を馳せた彼の作品は、精神的な強さを象徴しています。蘇東坡の書は、詩的な要素を取り入れたものであり、感情を豊かに表現しています。それぞれの流派は、書道における多様性を生み出し、文化的な豊かさを増しています。

書道の材料と工具

毛筆の種類と特性

書道に欠かせない道具の一つが「毛筆」です。毛筆には、毛の種類や筆の形状に応じて様々な種類があります。一般的には、羊毛、ウサギ毛、狸毛などが使われ、それぞれが異なる特性を持っています。例えば、羊毛の筆は柔らかく、細かい表現に向いていますが、力強い線を引くのには適していません。一方、狸毛の筆は弾力があり、力強い線を描くのに適しています。

さらに、筆の形状も重要です。丸筆は柔らかい曲線を描くのに適し、平筆は大胆な線や面を表現するのに役立ちます。このように、毛筆選びは書道の表現を大きく左右するため、使い手の意図やスタイルに応じて適切な筆を選ぶことが大切です。

墨とその作成方法

次に重要なのが「墨」です。墨は、墨汁やインクとして既製品がある一方、伝統的な作成方法によっても作られます。墨は主に「煤(すす)」を原料とし、これを水と混ぜて練り上げることで完成します。こうした手作りの墨は、特に深い色合いや質感が出るため、書道愛好者の中では人気があります。

また、墨を作る過程は、書道作品の制作における重要な儀式とされています。墨をすりながら、その香りや色を確かめることで、書を書く準備が整っていきます。この時、自分自身との向き合いのプロセスが始まり、心を落ち着ける大切な時間となります。

和紙の選択と特性

書道には様々な紙が使われますが、特に「和紙」は伝統的な書道作品には欠かせない材料です。和紙はその特性により、墨との相互作用がとても良く、書道家が表現したい内容や雰囲気によって選ばれます。一般的には、厚みや質感が異なる和紙が用意されており、薄い紙は墨の滲みや広がりが際立ち、厚い紙は安定感を与えます。

和紙は、その製法や質においても多様性があり、たとえば、高級な「越前和紙」や「大和和紙」など、それぞれの地域の特色が表れています。このような紙を選ぶことで、作品に対するこだわりや思いを具現化し、より一層深い表現を可能にします。

書道の創作プロセス

準備と心構え

書道を始めるにあたり、まずは「準備」と「心構え」が非常に重要です。書道を通して伝えたいメッセージや感情を明確にすることで、作品につながる深い思考が育まれます。この準備段階では、静かな場所を選び、自分自身と向き合う時間を持つことが求められます。

心構えとしては、筆を取る前に、深く呼吸し、リラックスした状態を維持することが大切です。すべての動作を丁寧に行い、書道の深い意味を再認識することで、より良い作品が生まれやすくなります。このプロセスは、単に書を書く行為だけでなく、精神的な修行としても価値があります。

下書きと構図

次に「下書き」と「構図」が重要なステップとなります。この段階では、最初に紙に軽く線を引いたり、鉛筆で構図を計画したりします。これは、全体のバランスや流れを確認するための重要なプロセスです。また、構図の計画を通じて、作品の意図やメッセージを具体化することができます。

書道は自由な表現が可能ですが、バランスや余白、形の美しさを意識しつつ、全体の調和を考えることが求められます。特に、書道における「余白」は非常に重要で、それがあることで作品に深みが生まれます。下書きの段階で構図を考慮することで、書き進める際の迷いを減らし、スムーズに作品を完成させることができます。

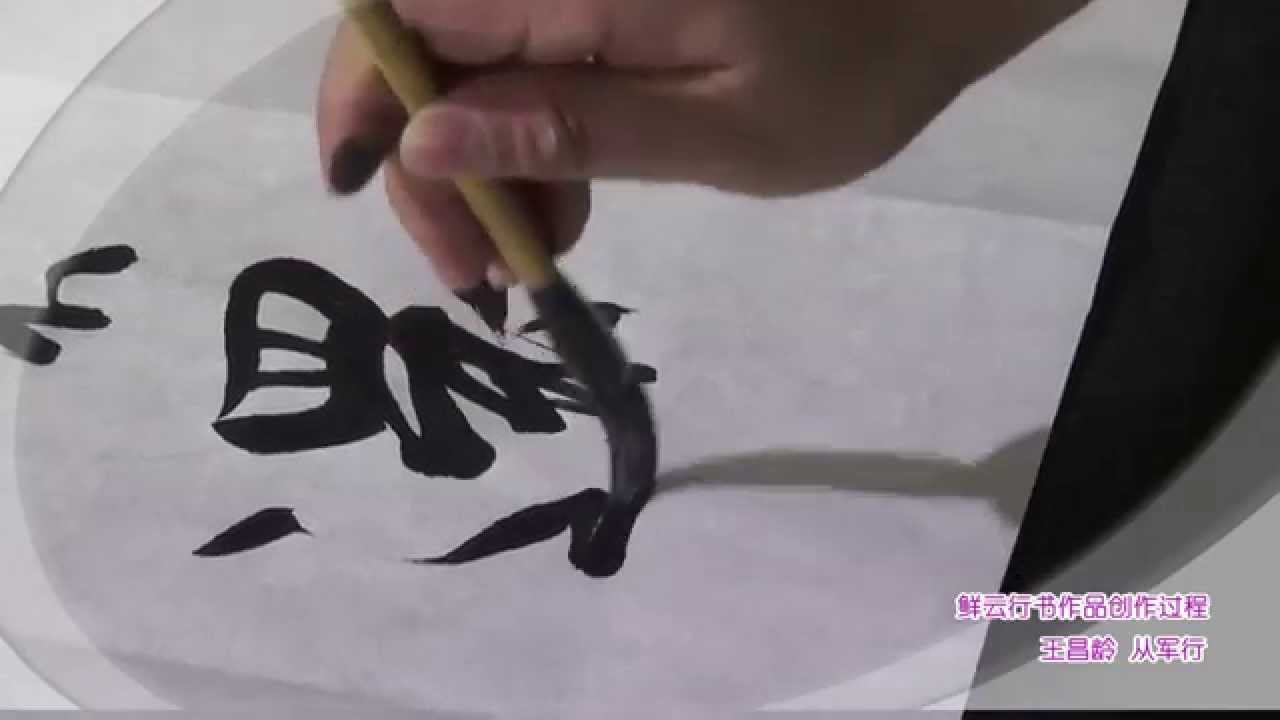

作品の書き上げ

書道の創作過程において、最もクライマックスとなるのが「作品の書き上げ」です。筆を持ち、自信を持って一筆一筆を進めていきます。この時、墨の濃淡や筆圧、速さなどを意識しながら、感情を込めて文字を形作ります。書道は一発勝負の側面を持っているため、その瞬間の感情を逃さずに表現することが求められます。

また、作品の完成度においては、書き上げた後の段階も重要です。書いた文字の表面を見て、必要ならば修正を加えたり、後で見ても違和感がないように整えたりします。この作業を通じて、自身の表現が洗練され、作品自体のクオリティを高めることができます。

作品の保存と管理

作品が完成した後は、その保存と管理が大切です。書道作品は、湿度や温度に敏感であるため、適切な環境で保管する必要があります。また、保護用のカバーや額装を施すことで、作品を長持ちさせることができます。この時、作品の存在感を大切にし、額縁の選び方にもこだわりましょう。

また、作品の管理は自己の成長にもつながります。書道の過程や経験を振り返り、どのように進化しているかを確認する良い機会です。この振り返りを通じて、次回の創作に対する新たな発見やインスピレーションが得られるでしょう。

書道とエコロジーの関係

環境に優しい材料の選定

現代の書道においては、環境に配慮した材料の選定がますます重要になっています。伝統的な材料である毛筆、墨、和紙も、持続可能な方法で生産されることが求められています。たとえば、エコロジカルな墨は、化学薬品を使用しない自然な原料から作られ、その制作過程でも環境への影響が少ないものが望ましいとされています。

また、和紙についても、持続可能な森林管理のもとで製造されたものを選ぶことで、環境保護につながります。このように自分の選択が地球環境に与える影響を考え、材料を選ぶことは、書道を行う上での新たな責任が伴うことを忘れてはいけません。

書道活動の持続可能性

書道活動自体も、持続可能な形で行うことが可能です。地域やコミュニティでの書道教室や展覧会などは、参加者同士のつながりを強め、書道の理解を深める良い機会となります。また、これらの活動を通じて、環境保護や持続可能な社会の重要性を学ぶことができます。

さらに、デジタル時代が進む中で、オンラインでの書道講座や展示会も増えています。これにより、地理的な制約を超え、多くの人々が書道を共有できる環境が整います。このような取り組みは、書道の普及を促進すると同時に、エコロジーを意識した活動としても評価されています。

伝統技術と現代のエコロジー

書道は、長い歴史を持つ伝統技術ですが、その中から現代のエコロジーに対応する新たな方法論も生まれています。たとえば、再生可能な素材を使った筆の製作や、環境に優しいインクの使用など、技術革新を取り入れることで、伝統と現代的な価値観が融合していくのです。

また、書道アーティストたちも、現代の課題に応じたテーマを作品に取り入れることで、社会の環境意識を喚起しています。書道が持つ強い表現力をもって、エコロジーに関するメッセージを伝えることができるのです。このように、書道はただの芸術ではなく、社会や環境と密接に結びついていることを忘れてはいけません。

書道を通じたエコロジカル意識の向上

書道教室での環境教育

書道教室は、環境意識を高める良い場となります。参加者は、書道を通じて自然素材の重要性や、エコロジーを意識した材料選びについて学ぶことができます。このような活動により、書道を学ぶだけでなく、持続可能な社会に向けた意識を育むことが期待されます。

具体的な取り組みとしては、環境に優しい材料を使用した書道教室や、参加者自身が環境について考える時間を設けることがあります。これにより、書道の技術向上だけでなく、環境問題についての理解も深まり、子どもたちの将来にとってより良い選択ができるようになるでしょう。

書道展覧会と地域貢献

書道展覧会もまた、地域社会への貢献の一環となります。地域に根ざした書道展では、地元の素材やテーマを取り入れた作品が展示され、参加者の環境意識を高めることに繋がります。また、地域イベントとのコラボレーションを通じて、地域の伝統や文化を再認識させることも可能です。

展覧会では、参加者が自身の作品を通じて、環境問題を表現することもあります。このような作品が一般の人々に感動を与え、地域全体にエコロジーへの関心を喚起することが期待されます。

書道文化と未来の展望

書道文化がどのように未来へ向かうかについても考える必要があります。書道の持つ美や思想は、環境問題や持続可能性といった現代的なテーマに対して、強いメッセージを発信することができる道具となります。今後は、書道を通じた社会貢献活動がさらに増えていくことが予想され、アーティストや教育者たちはその役割を担っています。

また、国際的な書道展なども増えてきており、多くの国の人々が書道を通して交流することで、環境意識も共に高まるでしょう。書道が持つ力を利用して、国境を越えたエコロジカル意識の普及が進むことを期待してやみません。

まとめ

書道の創作プロセスとエコロジーは、密接に関連しているテーマです。本記事を通じて、書道が持つ文化的背景や材料の特性、創作過程が環境に与える影響、さらにはエコロジーへの意識向上について深く掘り下げました。書道は単なる技術ではなく、我々が直面する現代の問題にも目を向ける重要な手段となるのです。これからの書道の未来において、エコロジーと共存する新たなスタイルが生まれ、さらなる発展を遂げることを心より願っています。