書道は、中国の伝統文化の中で非常に重要な位置を占める芸術形式です。墨や筆を使って文字を書くことを通じて、書道はただ単に文字を記す行為ではなく、心や情感を表現する方法でもあります。特に国際大会は、書道を国境を越えて広める枠組みとしての役割を果たしており、世界中の書道愛好者が一堂に会し、技術や理念を交換する貴重な場となっています。ここでは、書道の国際大会の歴史と発展について詳しく探っていきます。

書道の基礎知識

書道とは

書道は、中国において数千年の歴史を持つ伝統的な芸術形式であり、文字を書くことを中心に展開されます。もともとは経典や詩文を美しく書き写す技法として発展しましたが、次第に技術だけでなく、書を書きながら心を整える精神的な側面も重要視されるようになりました。書道の魅力は、その表現力の豊かさにあります。墨の濃さや筆の運びによって、同じ漢字でも様々な表情を持たせることができます。

書道は中国だけでなく、日本や韓国など、東アジアの文化圏でも独自に発展してきました。日本では「書道」という言葉が使われ、独特なスタイルや技法が確立されています。書道は、単なる技術の競い合いではなく、書き手の感性や哲学が反映される芸術と捉えられています。そのため、書道を学ぶことは、技術の向上にとどまらず、自身の内面を見つめ直す機会を与えてくれます。

書道の主要なスタイル

書道のスタイルには主に「篆刻」「隷書」「行書」「草書」「楷書」の五つの主要なスタイルがあります。篆刻は、中国最古のスタイルで、硬い印象を与える文字が特長です。隷書は、より平易な書き方となり、多くの人に使われるようになりました。行書は、流れるような美しさを持ち、草書は速筆で書かれることから非常に動的な印象を与えます。そして楷書は、最も一般的に用いられるスタイルであり、初心者にも最初に学ぶべきとされています。

それぞれのスタイルは、書く目的や状況に応じて使いまわされます。例えば、正式な場では楷書が好まれ、親しい友人へのメッセージやカジュアルな場面では行書や草書が多く見られます。このスタイルの多様性は、書道の魅力の一環であり、書き手の個性を表現する手段でもあります。また、各スタイルには、それぞれ独自の歴史や発展の背景が存在し、書道を学ぶ上で理解しておくべき重要な要素です。

書道の文化的背景

書道は、ただの技術だけでなく、中国文化全体と深く結びついています。古代から中世にかけて、知識層の重要な教養とされ、詩や哲学などと並んで、一つの文化的なアイデンティティの一部と見なされてきました。書道を通じて、書き手は自身の内面や思索を深める機会を得ると同時に、自己を表現する方法を見つけます。

文化的な背景には、先人の書論も影響しています。例えば、王羲之の「蘭亭序」は書道の極みとして、多くの人々がその作品を模写し、学びの対象としています。また、書道は各時代ごとに異なる思想や価値観を反映してきたため、書道を学ぶことはその時代背景を理解する手助けにもなります。これは、書道が単なる技法を超えた、深い文化的経験を提供するものであることを示しています。

書道の国際大会の概念

国際大会とは

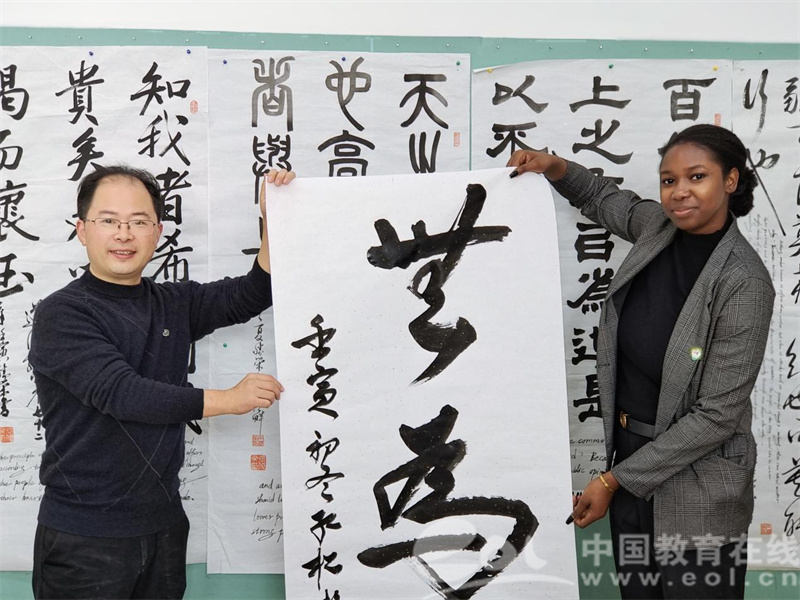

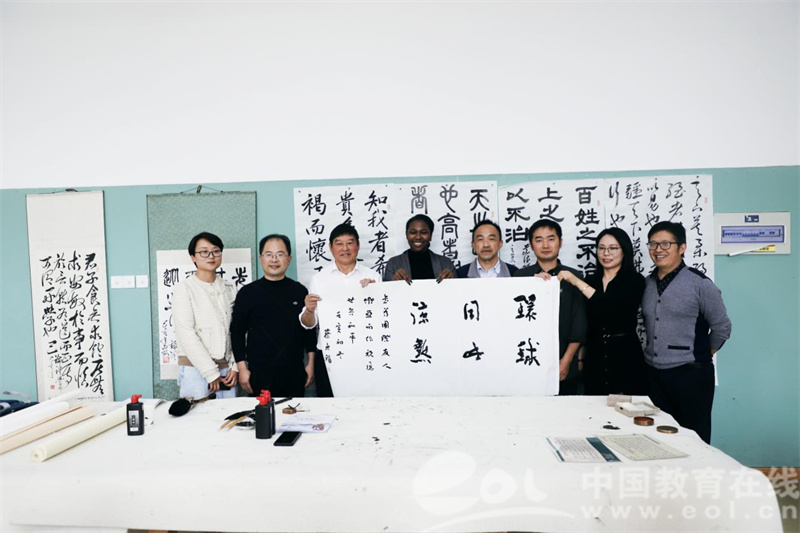

書道の国際大会は、世界中から書道愛好者や専門家が集まり、その技術や理念を披露する場です。大会は、多くの場合、作品の展示、模擬コンクール、ワークショップなどのイベントが組み合わさり、参加者同士の交流が深まります。このような大会は、書道の普及と発展に貢献するだけでなく、参加者にとって新しい刺激をもたらします。

国際大会は、特定の団体や地域だけでなく、広く参加者を募るため、様々な文化や背景を持つ人々との交流が促進されます。これにより、多様な概念や技術がじっくりと議論され、異なる視点からの洞察が新たに生まれる機会となります。書道は単なる日本や中国のものではなく、世界中の多くの人々に愛され、実践されていることが実感できるのです。

書道国際大会の目的と意義

書道の国際大会の主な目的は、書道という文化を広め、その重要性を世界に知ってもらうことです。参加者は、各自のスタイルや技術を持ち寄り、お互いに学び合うことで、書道の普遍的な美しさを体感できます。大会を通じて得られる経験は、参加者自身の技術向上だけでなく、書道の発展に繋がる重要な要素です。

また、国際大会は書道に対する理解を深めるだけでなく、文化交流の場としての役割も果たしています。異なる国や地域の人々が集まることで、互いの文化を尊重し理解する機会が生まれ、書道を通じて国際的な友好関係が築かれていきます。このような交流は、単なる技術の習得にとどまらず、文化の多様性を認識する手助けとなるでしょう。

主要な国際大会の紹介

幾つかの主要な国際大会が存在し、それぞれの大会が持つ独自の特徴があります。例えば、中国北京で開催される「国際書道大賞」は、多くの毛筆の書道家を一堂に集め、作品を通じて交流する重要な場として知られています。また、国際書道の競技大会である「世界書道大会」は、書道の技術を競い合う場として、特に若い世代の参加が多く見られます。

日本でも「全日本書道展」や「国際書道アート展」などが定期的に開催されており、これらは国内外からの参加者を募ることで、国際色豊かな大会へと成長しています。特に近年ではオンラインでの参加も可能となり、世界各地からの書道愛好者が参加しやすくなりました。これにより、書道の普及が加速し、新たな才能が次々と生まれることが期待されています。

書道の国際大会の歴史

初期の大会の発展

書道の国際大会の歴史は、20世紀末から始まりました。特に、1989年に中国で開催された「第一回国際書道大会」は、歴史的な節目となるイベントでした。この大会は、書道を世界中に広めるための初の試みであり、国際的な関心を集めました。参加者は中国だけでなく、日本や韓国、さらには欧米からも集まり、ブレインストーミングやセミナーを通じて具体的な技術や文化の交流が行われました。

この大会以降、書道に対する関心はますます高まり、続々と新しい大会が誕生しました。大会は単なる競技だけでなく、各国の文化を紹介する場としての役割も果たしました。特に注目すべきは、書道が実践的な文化交流だけでなく、アートとしても評価され始めたことです。この流れに乗って、書道という芸術の価値を再認識する動きが広がりました。

近代以降の重要な大会

1990年代以降、書道の国際大会はますます多様化していきました。各種の書道団体が世界各国で大会を主催し、書道の普及に寄与しています。特に2000年代に入ると、インターネットの普及により、書道愛好者がオンラインでつながり、国際的な交流がさらに加速しました。これに伴い、オンライン大会も人気を博するようになり、アクセスしやすいプラットフォームができあがりました。

また、近年では国際的に著名な書道家が審査員や講師として参加する大会も増えており、参加者にとっては質の高いフィードバックを得る貴重な機会となっています。特に、若手書道家が注目を浴びる場として、多くの人々がチャレンジし、新たな才能を見出すきっかけとなっています。このような流れは、書道の未来をより明るいものにする要因としての役割を果たしています。

国内外の影響

書道の国際大会は、国内外において様々な影響力を持っています。国内では、書道の重要性が再認識されるきっかけとなり、教育機関での書道の授業も増加しています。また、若い世代にとっても書道は新たな表現手段として注目されています。特にSNSやブログを通じて、自らの作品を広めることができるようになり、いわゆる「アート」としての側面が強調されています。

国際的には、書道の大会が他の文化とのリンクを形成する重要な役割を果たしています。書道の参加者たちは、自国の文化を持ち寄りながら、他国の文化を学び、理解する機会を得ます。このような国際的な交流は、文化の多様性を尊重し、理解を深める素晴らしい手段となります。そして、書道を通じた交流が、国際的な友好関係の構築に寄与することが期待されています。

書道の国際交流イベント

主要な交流イベントの事例

書道の国際交流イベントは、書道の技術を越えた文化的な交流を促進します。例えば、「国際学生書道大会」や「書道芸術祭」などのイベントがあります。これらのイベントは、若者の参加を促し、国際的な書道家とのネットワーキングを可能にする重要な場です。

また、特定のテーマに基づくイベントも多く存在します。例えば、地域の伝統をテーマにした書道作品の展示会などが行われ、各国の文化的な特色が表現される場となっています。これにより、参加者は自らの文化を発信するとともに、他国の文化を深く理解する良い機会を持つことができます。

交流イベントの意義

書道の国際交流イベントは、単なる技術の向上にとどまらず、参加者同士の相互理解を深める重要な手段です。多様な文化や価値観を体感することができるため、参加者は視野を広げ、自身の創作活動に新たな刺激を与えることができます。このような交流は、書道というアートがどのように世界中に広がっているかを知る機会ともなり、書道の新しい paysage を切り開くきっかけとなるでしょう。

特に若い世代にとっては、自国の文化を理解するだけでなく、他国との相互理解を深める機会が得られるため、将来的な人材育成にもつながります。国際交流イベントが将来の世代に与える影響は計り知れず、書道の普及と発展に寄与することでしょう。

参加者の多様性

国際交流イベントの参加者は、様々なバックグラウンドを持つ人々で構成されています。年齢層も幅広く、子どもから高齢者までが参加し、技術や知識を共有します。このような多様性は、書道に対する新たな視点を導入し、創作活動を豊かにする要素となります。

また、書道の国際大会には、プロの書道家だけではなく、アマチュアや学生も多く参加します。これにより、異なる経験や技術レベルを持つ人々との交流が可能となり、お互いの成長を促進する良い環境が生まれます。このような環境は、書道が単なる技術的な競技ではなく、精神や感情を表現する手段であることを実感させてくれるでしょう。

書道の国際大会の未来

未来の展望

書道の国際大会は、今後もさらなる発展が期待されます。テクノロジーの進化に伴い、オンライン大会やデジタルアートとしての書道が注目されており、これにより参加の敷居が低くなっています。これまで書道に親しむ機会が少なかった地域や国々の人々も、参加できるチャンスが増えてきました。

また、環境問題などの現代的なテーマを反映した作品など、未来の書道大会では新たなスタイルやコンセプトに挑戦する作品も増えるでしょう。これにより、書道は一層多様な表現形態を持つようになり、国際的な舞台での位置づけも確固たるものとなります。

書道が持つ文化的な価値が再評価される中で、教育機関においても書道の授業が増加し、次世代の書道家を育成するためのプログラムも充実することでしょう。これは書道の未来を担う人材を育てるだけでなく、書道文化自体の発展に寄与する要素となります。

技術革新と大会の変化

近年、デジタル技術の進化は書道に革命をもたらしています。デジタル書道という新しいスタイルが台頭し、従来のアナログな書道と融合した作品が増えています。これにより、書道がより多くの人々にとって身近な存在となり、伝統的な技術を持ちながらも新たな表現方法を模索する機会が生まれます。

大会では、デジタル書道が取り入れられることも予想され、参加者は新しい技術を学ぶことができるだけでなく、様々な表現技法を試みることができます。このような変化は、書道が現代のアートシーンでの地位を強めるために重要な要因となり得ます。未来の大会では、アナログとデジタルの双方を取り入れた作品が一堂に集うことで、視覚的にも魅力的なイベントとなることでしょう。

書道の普及と国際的な役割

書道の国際大会は、書道文化の普及に多大な影響を与えています。書道が国際的なアートとして認知されることで、多くの人々がその魅力に引き寄せられます。この結果、書道の愛好者が増え、文化交流が促進されることは間違いありません。また、書道は言語を超えたコミュニケーション手段としても機能しています。

国際大会が持つ役割は非常に大きく、異なる国の人々が集まることで新しいアイデアや価値観が生まれ、書道文化がさらに広がることになるでしょう。書道の普及は、個々の国々の文化を理解し、互いに尊重し合うための架け橋となります。このように、書道はますます国際的な意味合いを持つようになり、世界中の人々に向けて新しい文化の扉を開く存在となることでしょう。

結論

書道の国際大会の重要性

書道の国際大会は、書道文化の普及と発展において非常に重要な役割を果たしています。大会を通じて、書道技術の向上はもちろんのこと、異なる文化との交流が促進されます。参加者同士の相互学習やネットワーキングは、書道の将来を担う貴重な機会となります。

さらに、国際大会を通じて書道が広がることで、書道の持つ意味や価値が再認識され、次世代の書道家の育成につながります。このようなプロセスは、書道が愛され、広がっていくために不可欠なものです。

文化交流の意味

文化交流は、人と人をつなぐ架け橋としての役割を果たします。書道の国際大会を通じて、参加者は他国の文化や価値観を学び、自国の文化を発信することが可能になります。このような交流は、国際的な理解を深め、友好関係を築くための重要な手段となります。

書道は技術の向上だけでなく、文化的な交流を活性化させる要素でもあり、その過程で参加者は自他の文化を尊重する姿勢を学ぶことができます。これにより、書道が持つ国際的な役割は今後さらに重要になることでしょう。

書道の未来に向けて

書道の未来は、今後の国際大会の展開や技術革新に密接に関連しています。デジタル技術の進化や新たな表現方法が生まれる一方で、伝統的な書道の美しさや価値も大切にすることが求められます。書道の国際大会は、これらを融合させ、新たな進化を促進する場となることでしょう。

未来の書道大会は、ますます多様化し、世界中の人々にとって楽しめるものとなるでしょう。また、新しい世代の書道家が台頭することで、書道の文化は一層豊かさを増していくことが期待されます。

終わりに、書道の国際大会は、芸術としての書道だけでなく、文化的な交流や教育の重要性を再確認する場であり、書道が持つ力を感じる素晴らしい機会です。私たち一人ひとりがこの文化を大切にし、後世に伝えていく責任があることを忘れずにいたいものです。