中国の祝祭日には多様な伝統や背景があり、特に七夕(しちせき)は特別な趣を持っています。古代から続くこの祝祭は、恋愛をテーマにした伝説や独特の習慣が根付いています。その魅力的な物語とともに、現代の行事や、特に日本文化における位置づけについて詳しく見ていきましょう。

1. 七夕の起源

1.1 古代中国の天文学と七夕

七夕の起源は古代中国に遡ります。この日が特別な日として認識されたのは、主に天文学の影響によるものです。七夕は、農業の季節に合わせた重要な日であり、星座や天体観測を通じて季節の変化を把握していました。特に、織女星(こと座のベガ)と牛郎星(わし座のアルタイル)の結びつきが大きく関与しています。彼女たちの出会いと別れは、季節の移り変わりの象徴とみなされ、これが七夕としての行事へと発展しました。

古代中国では、天文学が日常生活や農業作業に直結していました。天文観測を通じて、農業の時期を知り、豊作を祈ることが重要でした。そのため、七夕は天空の星々への感謝や、農作物の実りを願う祭りでもありました。特に、織女と牛郎の星が一年に一度、天の川を挟んで出会う日として、この日を特別視していたのです。

また、古代の文献や詩の中には、七夕を祝う様子が描かれています。例えば、「天上の織女、地上の牛郎」と歌われることで、彼らの物語が爱情の象徴として根づいていったことが分かります。天文学的な現象は、やがて民間伝承や風習として広まり、多くの人々の心に刻まれることになりました。

1.2 七夕伝説の誕生

七夕の有名な伝説は、織女と牛郎の物語です。この伝説は、お互いに深い愛情で結ばれながらも、天の掟によって離れ離れになった二人の運命を描いています。毎年、7月7日になると、二人は天の川を渡って会うことが許されます。この物語は、愛の力や運命についての深い考察を促すものとして、多くの人々に感動を与えてきました。

この伝説の最初の記録は、中国の古典文献に遡ります。特に、漢代の「おとぎ話」や民間伝承の中で織女と牛郎の物語は重要な位置を占めています。時代を通じて、この物語は様々なバリエーションを生み出しながら、地域や文化に根ざしていきました。例えば、異なる地域では、織女が別の人物として描かれることや、物語の結末が変わることもあります。

七夕伝説は、単なる恋愛話に留まらず、天体観測や農作業、さらには人生の教訓をも包含しています。このようにして、七夕はただの祝祭日だけでなく、人々の心に響く深いメッセージを持つ大切な文化的イベントとなっています。

2. 七夕の恋愛伝説と習慣

2.1 織女と牛郎の物語

織女と牛郎の愛の物語は、七夕を象徴する伝説として知られています。若き日の織女は天の国で美しさを極め、仕事を怠ることがなかった。しかし、そんな彼女も牛郎という素朴で心優しい牧童に出会ったことで、恋に落ちてしまいます。彼らの愛は天の国の神々には許されず、二人は天の川を挟んで引き裂かれてしまいます。毎年この日、七夕の夜に一度だけ会うことが許されるという設定は、ロマンチックな要素が強く、多くの人々にとって憧れの物語となっています。

この二人の物語には、愛の障害を乗り越える姿勢が見られます。彼らはたとえ物理的に隔てられても、心の中で強い絆を保ち続けることが重要です。これは多くの恋人たちにとって共感を呼び起こし、七夕当日には、愛を確かめ合う意味で何らかの儀式や行動をすることが習慣となっています。

さらに、この伝説は恋愛における試練や成長を象徴していると位置づけられています。想いを寄せる相手がいない人々にとっても、この物語から勇気や希望を得ることができ、愛を求める気持ちを育む要素となっています。

2.2 恋人たちの願いを込めた習慣

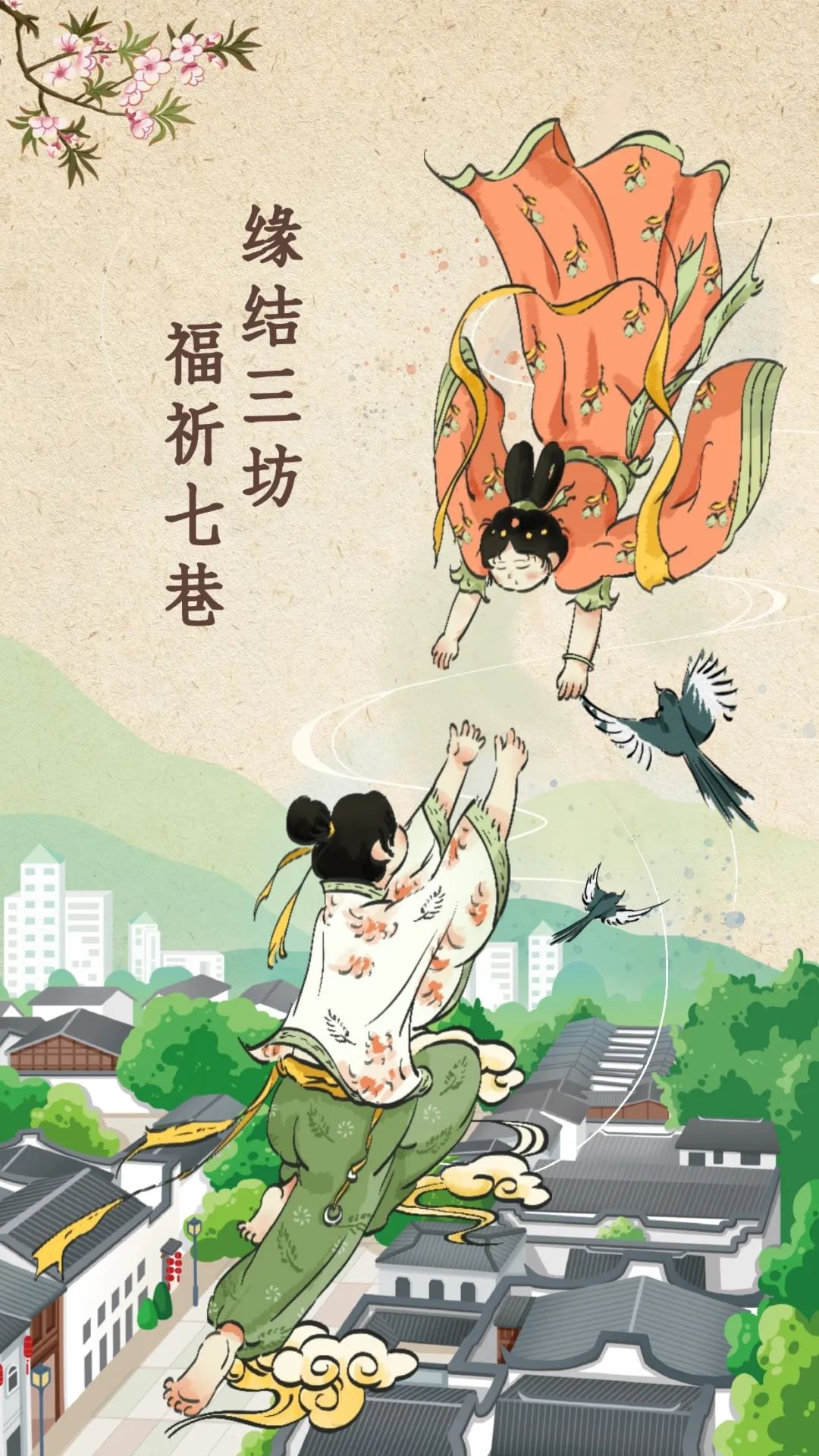

七夕の日には、恋人たちが互いの愛を願う特別な行動が見られます。例えば、縁結びのために、織女や牛郎に祈りを捧げたり、色とりどりの糸を使って飾り付けをすることが行われます。この飾りは、恋の実を結ぶことを願うシンボルであり、特に女性が心を込めて織り続けることが伝統となっています。

また、長い間会えなかった恋人同士は、特にこの日を大切にし、再会を祝うことが一般的です。その際に贈られる「七夕のプレゼント」には、相手への愛や感謝の気持ちが込められており、手作りの品や心温まる手紙を贈ることが多いです。

さらに、七夕では恋愛だけでなく、友人や家族の絆を深めるための行動も奨励されています。年々、七夕のもとで共に過ごす時間を大切にする人々が増えており、近年の

トレンドとして、お祭りやイベントに参加することで、さらなる絆を築くことができるとされています。

3. 七夕の行事

3.1 伝統的な行事と祭り

七夕の日は多くの地域で盛大に祝われ、様々な行事が開催されます。伝統的な行事では、七夕祭りの開催があり、地域の人々が一堂に会して織女と牛郎に感謝を捧げます。この際、特に注目されるのは「笹飾り」と呼ばれる装飾です。

笹飾りは、願い事を書いた短冊を笹の葉に結びつけて飾ります。この短冊は、恋愛や学業成就、健康祈願など様々な願いが書かれており、一つ一つが人々の思いを反映しています。地域によっては、清流の近くで行う七夕の水遊びや、特別な食事を用意することもあります。

また、伝統的な音楽や舞踊の披露も行われ、参加者たちが楽しむ姿が見られます。このような行事は、単なるイベントに留まらず、地域コミュニティの絆を深める役割も果たしています。子どもから大人までが一緒になり、世代を超えた交流が生まれる場となっているのです。

3.2 現代における七夕の祝い方

現代では、七夕の祝い方も多様化してきています。特に都市部では、商業イベントとしての側面が強まり、多くの店や企業が七夕セールや特別キャンペーンを行うことが一般的です。イルミネーションを施したショッピングモールや公園では、夏の夜を彩る特別な演出がなされ、観光スポットとしての魅力を高めています。

また、SNSの普及により、若者を中心にオリジナルの「七夕アート」や「短冊写真」を投稿する形で祝う姿も見られます。自らの願いをクリエイティブに表現することで、参加感やつながりを感じることができるとされ、多くの人々が自らの想いを発信する場として活用しています。

このような現代の祝い方は、伝統的な要素を踏まえつつ、新しい文化やスタイルを融合させる形で進化してきています。特に、グローバル化の進展に伴い、他国の文化や習慣が取り入れられ、七夕自体の意義がより多様になっています。

4. 日本の文化における七夕の位置づけ

4.1 七夕と日本の伝説

日本における七夕は、中国からの影響を受けているものの、独自の発展を遂げた文化的なイベントです。日本の七夕は「たなばた」と呼ばれ、多くの地域で特有の伝説や習慣が形成されました。特に、旧暦の七月七日には、織女と牛郎の物語が語り継がれ、全国各地で祭りが催されます。

日本では、織女は「織姫」、牛郎は「彦星」として知られ、物語の背景にある天の川の存在が強調されます。また、日本の七夕は、短冊や飾り付けの文化が発展し、広く親しまれています。このように、日本の七夕は、中国の伝承をベースにしながらも、地域に根差した独自の文化となっています。

日本の七夕には、特に家族や友人との絆を重視する側面が見られます。短冊に願いを書くことで、願いを共に分かち合う行為は、単なる一人の願望にとどまらず、身近な人々との結びつきを深める役割を果たしています。この文化的背景は、七夕が単なる恋愛行事に留まらないことを示しています。

4.2 日本における七夕の習慣と行事

日本の七夕においては、多くの地域で独自の行事が行われます。特に青森県の「ねぶた祭り」や、仙台市の「七夕まつり」は全国的に有名で、多くの観光客が訪れます。仙台の七夕まつりでは、約1メートルの色鮮やかな飾りが空を彩り、地域全体が活気づきます。

また、各地域の小学校や幼稚園では、子どもたちが短冊を書いて七夕飾りを作る光景が広がっています。教師や保護者も交えて、この特別な日を共に祝うことで、世代を超えたコミュニケーションが活発化し、地域のつながりを強めています。

さらに、近年ではカップルや友人同士での七夕デートが広がり、特別な思い出を作る機会として利用されるようになっています。このように、日本における七夕は、単なる伝統行事にとどまらず、現代のライフスタイルに合わせた形で進化し続けています。

5. 七夕を通じた中日文化の交流

5.1 中華圏と日本における文化の共通点

七夕を通じて、中華圏と日本の文化には多くの共通点が存在します。両国において、七夕は恋愛や人間関係の象徴として重要であり、星座に基づく伝説が共通認識を生んでいます。これによって、七夕は両国の人々にとって共感を呼ぶテーマとなり、文化交流の場として機能することができます。

両国の七夕には、織女と牛郎の出会いを祝うことが中心にありますが、それに伴い、それぞれの地域の風習や習慣に独自の色を加えています。たとえば、中国の内陸部で行われる祭りでは、古風な歌唱や舞踊が披露されるのに対し、日本の七夕では、短冊を使った飾り付けや色彩豊かな祭りが特徴です。このような文化的ダイナミズムは、両国における七夕の卓越した位置を確立しています。

また、最近ではアジア全体での「七夕愛」をテーマとしたイベントが増えています。これにより、中日間の文化交流がより深まり、国境を越えた愛の象徴としての七夕が広がる傾向が見られます。このようにして、七夕は単なる伝承行事ではなく、互いの文化を理解し、共通の価値観を育む力を持っています。

5.2 七夕を通じた国際交流の意義

七夕は国際的な交流の架け橋となり、異なる文化同士の理解を深める役割を果たしています。特に、留学生や国際的なイベントを通じて、七夕の伝統が世界中に広がっています。こうした場では、異文化に触れながら、互いの習慣を学び合う良い機会を提供しています。

国際的な視点で見ると、七夕は愛や願いを共にする日として、異なる国や地域を結びつけることができます。例えば、中国の観光客が日本の七夕祭りに参加し、地元の人々と交流することで、異文化理解が促進されることがあります。このように、七夕は単なる祝祭ではなく、地球規模での共感を育む重要な要素となっています。

最後に、七夕は恋愛や人とのつながりを大切にするイベントとして、今後も多くの人々に愛され続けるでしょう。愛の象徴としての七夕が持つ力は、時間や国境を超えた普遍的なものであり、その価値はますます高まる一方です。

終わりに、七夕を通じて得られる教訓や思いを胸に、私たちはお互いの文化を理解し合い、より良い未来を築いていくことができるのではないでしょうか。七夕の魅力は、ただの伝統的な祭りにとどまらず、愛と交流の象徴として今日まで受け継がれてきているのです。