七夕は、毎年8月7日に祝われる日本の伝統的な行事です。中国の「七夕」はもともと「乞巧(きこう)」という星座の祭りであり、愛とロマンティックな関係を祝う意味があります。日本では、「たなばた」とも呼ばれ、短冊に願い事を書いて竹に飾る習慣が特徴的です。この祭りは、古代の伝説に根ざしており、月の神と星の神の2人の主人公の物語と密接に関連しています。本記事では、「七夕」をテーマにしたアートとデザインについて、その起源、アート形式、デザイン要素、イベント、文化交流の観点から詳しく掘り下げていきます。

1. 七夕の概要

1.1 七夕の起源

七夕の起源は古代中国に遡ります。日本に伝わったのは平安時代で、中国の伝説に基づいています。彼の名は「織女」(しょくじょ)で、天の川の向こう側に住んでいる美しい女性です。彼女の作品は卓越したもので、特に織物に関する巧みさで知られています。一方、彼女の恋人は「牽牛」(けんぎゅう)で、天の川を挟んで彼女と隔てている牧牛神です。この伝説によると、彼らは年に一度、七夕の日にだけ会うことが許されています。

七夕の祭りは、もともと農作物の豊作を祈る祭りとして始まりました。夏の農忙期が終わると、その年の収穫に感謝するために、五穀豊穣を象徴する儀式が行われました。この風習が次第に変化し、人々は愛を争い合う二人の神を象徴することになりました。この神話は、七夕の精神的な背景を形成する重要な要素です。

1.2 七夕の伝説

七夕にまつわる最も有名な伝説は、織女と牽牛の物語です。二人の愛の物語はとても悲しく、夢のようでロマンティックです。彼らは幸福に暮らしていましたが、あまりにも愛しすぎたために、天の神が怒り、二人を隔ててしまいます。それ以来、彼らは1年に一度だけ会うことが許されています。この物語は、愛と別れ、再会をテーマにしており、七夕の特異な文化的背景を作り出しています。

日本では、この伝説に触発され、多くの詩や歌が歌われています。例えば、短歌や和歌の中には、「天の川」や「星」が美しい言葉で描写されています。また、織女と牽牛の恋愛の悲しみを表現するために、絵画や書道でも多くの作品が生み出されています。

1.3 現代の七夕の祝い方

最近の七夕の祝い方は、昔ながらの伝統を尊重しつつも、現代的な要素が加わっています。例えば、竹の枝に願い事を書く短冊の習慣が一般的ですが、その色や形にも多様性が見られます。伝統的な白や赤だけでなく、カラフルな色の短冊も人気です。これにより、若い世代も七夕の魅力を感じ取りやすくなってきています。

また、地域ごとに少しずつ異なる祝い方も存在します。例えば、名古屋では大規模な七夕祭りが行われ、多くの観光客が訪れます。その他にも、小さな町や村でも独自のイベントが開催され、地域の文化や伝統を感じることができます。このようなことから、七夕は単なる一日ではなく、地域コミュニティを活性化させる大切な場ともなっています。

2. 七夕に関連するアート形態

2.1 書道と七夕

書道は、七夕のアート形式の中でも特に目立つ存在です。漢字やひらがなで短冊に書かれる願い事そのものが、書道としての表現の場になります。美しい文字は、書道家の個性や技術を反映し、その年の七夕の雰囲気を生み出します。特に有名な書道家たちは、特別なイベントで七夕に合わせた作品を発表することが多く、その作品は多くの人々に感動を与えています。

例えば、ある書道家は七夕に特化したテーマで、伝統的な漢字の形を使い、特別なインクと紙を使って短冊を書くワークショップを開催しています。このようなイベントでは、参加者が自分の願い事を書き、作品を持ち帰ることができるため、参加者自らがその行事に参加する感覚を得ることができます。

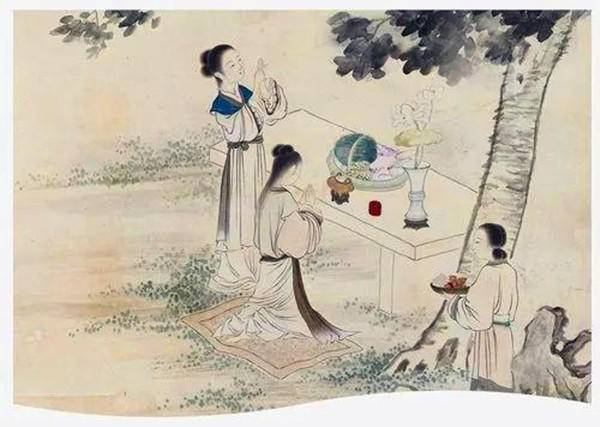

2.2 絵画に見る七夕

絵画においても、七夕は数多くの作品の題材となっています。伝説のシーンや、織女と牽牛の悲しい別れを描いたものが多く見られ、これらは感情豊かに表現されています。特に40年代から70年代にかけて、日本画家たちは七夕をテーマにした作品を数多く残しました。これらの作品は、色彩豊かで幻想的な雰囲気を持ち、見る人に強い印象を与えます。

また、現代のアーティストたちも新たな視点で七夕を解釈し、シンプルなデザインや抽象的な表現で描くことが増えています。特にデジタルアートにおいて、織女と牽牛をモチーフにしたイラストがSNSで拡散され、多くの注目を集めています。このような新しいアプローチは、七夕の文化を現代社会に生かす一つの手段となっています。

2.3 彫刻とシンボル

彫刻においても、七夕の重要なシンボルが見られます。主に、竹や星をテーマにした作品が多く、これらは七夕を象徴する重要な要素です。竹の生やす「たなばた飾り」は、彫刻作品としても人気があります。竹の素材を利用して制作された彫刻は、環境への配慮や伝統文化の重要性を示すものとして評価されています。

また、公共のスペースや公園には、七夕をテーマにした大型彫刻が設置されることも増えています。これは、地域の人々が七夕を楽しみ、楽しむだけでなく、その形や意味を再確認するきっかけにもなります。これにより、彫刻作品は観賞するだけでなく、地域コミュニティの一部として機能しています。

3. 七夕のデザイン要素

3.1 色と象徴

七夕のデザインにおいて、色は非常に重要な要素です。特に、日本の伝統色が使われることが多く、赤、青、緑、黄、白といった色が頻繁に登場します。例えば、赤は幸福や繁栄を象徴し、青は平和や安らぎを表します。これらの色が使われることで、七夕にかける願いや希望がより豊かに表現されます。

また、沖縄など特に色彩が豊かな地域では、明るくポップな色使いが特徴的です。これは、七夕が夏に行われる祭りであり、自然の美しさを強調するためでもあります。地域ごとの色使いやデザインは、七夕の持つ多様性を象徴しています。

3.2 形と装飾

デザインにおける形もまた、七夕の重要な要素です。一般的には、竹の形や星形が用いられ、これらは七夕のシンボルとして広く知られています。また、短冊の形も多様で、特に細長い形状が多く採用されています。これにより、文字を書きやすく、美しい装飾効果を生み出しています。

装飾においては、織り物や刺繍の技術を活かした作品も人気があります。地域ごとに異なる刺繍技法や模様が入った短冊や飾りが存在し、その多様性は文化の豊かさを示しています。特に、若いデザイナーたちは新しいデザイン要素を取り入れることで、伝統的な要素とモダンな感性を融合させた作品を生み出しています。

3.3 材料と素材

七夕に使われる材料や素材も、アートとデザインに重要な役割を果たします。基本的に、竹や和紙が主な材料として用いられますが、最近ではリサイクル素材や環境に優しい素材が注目されています。このような素材選びは、環境問題に対する意識の高まりを反映しています。

また、金属や樹脂などの異素材を使ったアート作品も増えてきました。特に、現代アートにおいては、新しい素材を使うことで、七夕の伝統を新しい視点で捉えることができます。これにより、七夕のアートは進化し続け、時代に応じた新しい変化を見せています。

4. 七夕のアートイベント

4.1 国内の七夕アート展

日本国内では、七夕をテーマにしたアート展が各地で開催されています。特に有名なのは、仙台の七夕祭りです。毎年、数百万人の観光客が訪れ、美しい飾り付けが施された街を楽しみます。この祭りの中では、さまざまなアーティストがオリジナル作品を発表する機会があり、その作品は多くの人々に感動を与えます。

また、地域の少ないギャラリーでも小規模なアート展が行われることが多く、独自の視点から七夕を解釈した作品が見られます。ここでは、新進気鋭のアーティストや学生の作品が紹介されることもあり、アートに対する新しいアプローチを発見する良い機会です。

4.2 海外での七夕をテーマにしたイベント

近年、海外でも七夕をテーマにしたイベントが増加しています。特に中国や韓国では、伝統的な七夕祭りが大々的に祝われており、アートやパフォーマンスが取り入れられている場合が多いです。これらのイベントは、古代中国の文化を学ぶ良い機会ともなります。

また、アメリカやヨーロッパでは、国際的なアートフェスティバルや文化交流イベントにおいて、日本の七夕をテーマにした展示が行われることがあります。これにより、異文化の中で七夕の魅力を広めることができ、多国籍のアーティストたちによるコラボレーションも魅力の一つです。

4.3 アーティストのインタビュー

七夕をテーマにしたアートイベントでは、アーティストたち自身のインタビューも行われています。彼らは、七夕に対する情熱や作品に込めた思いを語り、訪問者にその作品の背景や意味を伝えることが多いです。このようなインタビューを通じて、観客は作品と作者の関係を深く理解することができ、より豊かな体験を得られます。

また、アーティストたちのスタイルや技術についての背景を知ることができる貴重な機会となります。一部のアーティストは、作品制作のプロセスを公開し、ワークショップを開催することで、参加者が実際に作品制作を体験することも可能です。

5. 七夕を通じた文化交流

5.1 日本と中国の文化比較

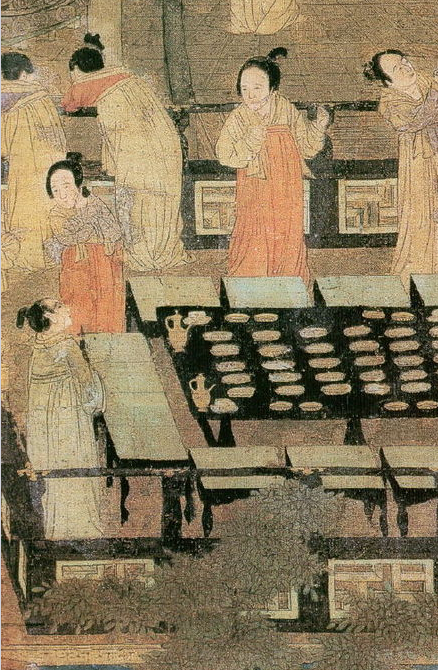

日本と中国は、七夕に関して多くの共通点を持つ一方で、文化的な違いも存在します。日本の七夕は、願い事を書く短冊の文化が強調されていますが、中国では恋愛の物語に焦点が当てられています。中国では、七夕は「乞巧」として、女性たちが織物の技術を競い合う祭りとしても知られています。

このような文化的な違いは、ともに愛や願いをテーマにしていながらも、それぞれの伝統的な価値観や習慣が反映されています。両国の文化が交差することで、七夕はさらなる深みを持つ祭りへと進化しています。

5.2 現代アートにおける七夕の影響

過去数十年にわたり、七夕の物語やテーマは現代アートにおいても強い影響を与えています。アーティストたちは、感情やストーリーを技術やメディアに応じて自由に解釈し、独自の作品を作り上げています。これにより、七夕の伝説は、未来のアート表現に新たなインスピレーションの源を提供しています。

一部の現代アーティストは、デジタルアートやインスタレーションアートの領域で、七夕の物語をシミュレーションとして表現することに取り組んでいます。こうした新しいアプローチは、七夕のテーマをより多面的に探求する機会を与え、観衆の興味を引きつけています。

5.3 グローバルな視点での七夕文化

グローバル化が進む中で、七夕の文化は世界中に広がりつつあります。海外では、日本の七夕祭りや中国の乞巧を紹介するイベントが増え、異文化交流が進んでいます。これにより、七夕に対する意識が高まり、他国の人々にもその魅力を伝える良い機会となります。

また、このようなグローバルな文化交流は、アートやデザインの形式にも影響を及ぼしています。他国のアーティストたちが、日本や中国の七夕をテーマに作品を制作することで、新しい解釈やスタイルが生まれ、文化が互いに豊かに成長する機会となります。

終わりに

七夕をテーマにしたアートとデザインは、伝統と現代が交差する魅力的な領域です。この古くからの祭りは、アートを通じてさらなる多様性や豊かさを持つ文化を形成しています。長い歴史を持つ七夕の物語が、今もなお新しい解釈で生まれ続け、多くの人々に愛されているのは、まさにその力強さと美しさを証明しています。

今後も七夕は、日本だけでなく、世界中で様々な形で祝われることでしょう。それぞれの文化が持つ独自性を尊重しながら、さらなる新たな展望を探求することが、私たちの楽しみでもあります。