お盆は、日本の夏の伝統的な行事のひとつで、祖先を敬い、供養するための特別な期間です。近年、お盆の意義や行事は社会の変化とともに変容しつつあります。この文章では、現代におけるお盆の変容について、基本概念から始まり、現代の重要性、伝統行事の変化、現代の技術との関係、そして未来の展望に至るまで、詳細に紹介していきます。

1. お盆の基本概念

1.1 お盆の由来

お盆の由来は、仏教に起源を持つとされています。具体的には「盂蘭盆会(うらんぼんえ)」という行事が元になっています。この行事は、亡くなった祖先の霊を迎え入れ、供養するためのものとされ、特に日本の地域によって様々な風習があります。一般的には、8月13日から16日までの4日間がお盆の期間とされ、この間に祖先の霊が帰ってくると考えられています。

さらに、お盆は日本の多くの地域で年中行事として定着しています。例えば、長野県の松本市では「おんべ焼き」という伝統行事があり、盆の時期に家々の庭先で灯籠を焚いて先祖の霊を迎える習慣が見られます。これにより、家庭内での先祖を敬う気持ちが表れています。

1.2 お盆における伝統的な行事

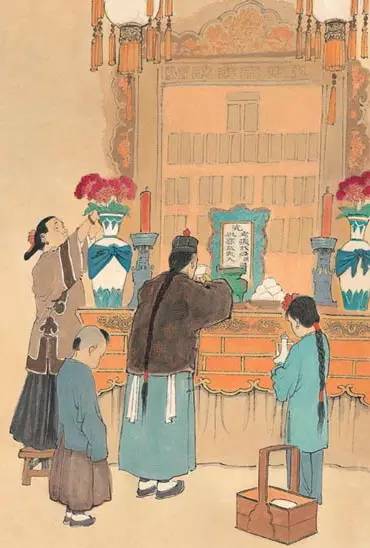

お盆の間には多くの伝統的な行事が行われます。代表的なものには、灯籠を立てることや、盆踊り、墓参りがあります。特に、墓参りは重要な行事であり、家族全員が集まって故人をしのぶ機会となります。この期間に墓掃除をし、花や水を供えることで、亡くなった方への敬意を表現します。

また、さまざまなお供え物もお盆の重要な一環です。例えば、故人が好んで食べていた食べものや、果物、焼き物などが用意されます。これらは、故人の霊がこの世に帰って来た際に、豊かに食事を楽しんでもらうためのものです。このような行事は、ただの儀式ではなく、家族の絆を深める機会ともなっています。

1.3 お盆の地域差

日本各地でのお盆の風習には地域差が見られます。関東地方と関西地方では、お盆の時期が異なることが一般的です。関東では、主に8月15日を中心とした行事が行われるのに対し、関西では7月13日から16日までの間にお盆を迎えます。このような地域差は、歴史的な背景や、地域ごとの宗教観にも起因しています。

さらに、地域によっては独自のお盆行事が存在することも興味深い点です。例えば、沖縄では「ウークイ」という行事が行われ、先祖の霊を送り出すために行う儀式です。このように、地域ごとの風土や文化に根ざしたお盆の祝い方が多様性を生み出し、日本全体の文化を豊かにしています。

2. 現代の日本におけるお盆の重要性

2.1 家族のつながりの象徴

現代社会において、お盆は家族のつながりを象徴する重要な時期となっています。特に都市部では、家族が離れ離れに住むことが一般的になりつつありますが、お盆はその一時的な結束をもたらします。遠方に住む家族が集まり、故人をしのびながら、互いの近況を報告し合う貴重な機会です。

家族が集まることで、代々受け継がれてきた伝統や家族の歴史について語り合うことができます。これにより、若い世代も自分たちのルーツを知るきっかけとなります。例えば、祖父母暗いの家族の食事を一緒に作ることで、伝統的なレシピや料理の背景を学ぶことができるでしょう。

2.2 社会的影響

お盆は単なる家族行事に留まらず、地域社会にも影響を与える重要なイベントです。地域の祭りや盆踊りは、多くの人々が参加し、住民同士の親睦を深める機会となります。また、地域の商業環境にも影響を与えます。多くの店舗がお盆に向けて特別なサービスや商品を展開し、人々が集まる場所としての役割を果たしています。

例えば、コンビニエンスストアやスーパーマーケットではお盆用の供え物やお菓子が並び、消費者のニーズに応えています。地元の特産品を取り入れた商品を販売することで、地域経済の活性化にもつながっています。このように、お盆は地域全体を束ねる力を持った重要な行事であることがわかります。

2.3 商業的側面

近年、お盆が商業的な側面でも注目されています。これまでは家族内での行事が中心でしたが、今では多くの企業がこの時期に対策を講じて、特別なプロモーションを行います。例えば、観光業ではお盆休みを利用して旅行を計画する人が増え、お土産や観光地への誘致が進みます。

また、ギフト業界もお盆に特化した商品の開発や販売が行われるようになっています。お盆の時期には、特にお返しのタオルやゼリーなどのギフト商品が人気です。このように、商業的な視点からもお盆は活況を呈しており、社会全体の経済循環に寄与していることを理解できます。

3. お盆の伝統行事の変化

3.1 供養の方法の変化

伝統的なお盆行事における供養の方法は、現代において変化しつつあります。以前は、家族が集まって手を合わせることが一般的でしたが、最近では供養の方法に多様性が生まれています。例えば、週末に墓参りをする families が、平日の仕事の都合を考慮して供養を行うスタイルが見られています。

また、供養の方法でも新しいスタイルが登場しています。「合同供養」と呼ばれる形式では、複数の家庭が一緒に供養を行うことがあり、経済的・時間的負担を軽減する手段として人気があります。さらに、特定の日に集まることで、お互いの親交を深める場ともなっています。このように、現代のライフスタイルに合わせた供養の形が広まっています。

3.2 地域ごとの行事の違い

現代においてもお盆の地域ごとの行事には相違がありますが、それぞれの地域での新たな取り組みも見受けられます。具体的には、地方の伝統行事を意識的に復活させる動きがあり、若者たちがその担い手となっています。地域のお盆祭りや盆踊りに参加することで、地域の文化を守り、伝えていくという取り組みが進んでいます。

たとえば、近年では若者が主導し、従来の盆踊りに新しい振り付けや音楽を加えた「盆踊りの現代化」が注目されています。これによって、若い世代も興味を持てるような形で地域の伝統行事を盛り上げ、参加者を増やすことが期待されています。このような地域の工夫は、伝統を守りつつも新しい風を取り入れる良い例です。

3.3 お盆における新たな習慣の登場

近年、様々な新たな習慣が登場しています。それにより、お盆の楽しみ方が多様化しています。例えば、家族でバーベキューを楽しみながら故人をしのぶスタイルが受け入れられつつあります。これは、供養をただの儀式として捉えるのではなく、日常の中で楽しむ時間として_share_とした意義を持ちます。

また、デザイン性やお洒落に重点を置いた供え物や、若者向けの「お盆用の体験イベント」が開催されるなど、供養の品や方法が変化しています。これにより、若い世代も関心を持ちやすくなり、参加するモチベーションが向上しています。

4. 現代の技術とお盆

4.1 デジタル化と供養

現代社会ではデジタル化が進んでおり、供養のスタイルにも影響を与えています。最近では、家庭で行う供養をインターネットを通じて行うことが可能になっています。例えば、墓地の仏壇をスマートフォンのアプリで管理したり、遺族がオンラインで供養を行うサービスが登場しています。

このようなデジタル化の流れは、特に都市部に住む人々にとって便利な選択肢となっています。遠方にいる家族参加のできない場合でも、オンラインでの参加やリアルタイムでの映像配信などが可能です。これにより、家族が離れていても心のつながりを感じることができます。

4.2 SNSを利用したお盆の祝い

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を活用することで、友人や親族とお盆を祝う形も広がりを見せています。SNS上で写真を共有したり、思い出を語ったりすることで、共に故人を偲ぶことができます。また、友人と共に参加する「オンラインお盆」も新たな形として定着つつあります。

このように、SNSを駆使することで、従来の個人的な供養がより広く共有され、交流が生まれることがあります。例えば、InstagramやFacebookにお盆の写真を投稿することで、他の人との絆が生まれ、それが新たなコミュニケーションの一環となることがあるのです。

4.3 オンライン供養の普及

オンライン供養サービスの普及も、お盆の変容を象徴する現象です。特にコロナウイルスの影響を受け、多くの人々が集まりにくい状況が続いている中で、このサービスは需要が高まっています。オンラインでの供養や、違った形での追悼が求められています。

具体例として、特定の企業が提供するオンライン供養サービスでは、専門の僧侶がオンラインでお経を唱えることが可能です。また、遺族が自宅から簡単に参列できる仕組みを提供しているところも増えています。これにより、従来の供養とは異なる便利な形態が広がるとともに、時代に即した新しい文化が形成されていくことが期待されます。

5. お盆に対する未来の展望

5.1 若者の参加状況

現代のお盆行事において、若者の参加がどのように進んでいるかは重要なポイントです。昨今、若年層の間で伝統行事への参加が減少していると指摘される一方で、新たな形での参加が増加しています。例えば、友人や仲間と一緒にお盆のイベントに参加したり、盆踊りを楽しんだりするスタイルが広まっています。

このような変化は、大人世代が子どもたちや若者に対して、和やかで楽しいイメージの行事として伝えていく努力から生まれています。そのため、お盆のイベントを家族だけでなく友人や地域社会全体で祝うスタイルが、若者を引きつける要因と考えられます。

5.2 伝統と現代の融合

これからのお盆には、伝統と現代の融合が期待されます。地域に根差した伝統行事でありながらも、現代の生活スタイルや価値観を取り入れ新しい形が模索されています。たとえば、先ほど述べたように、供養のクオリティや方式を現代のニーズに合わせて進化させることが求められています。

また、地域ごとのお盆イベントが異なり、それぞれが持つ特色を生かした取り組みが続いています。地元の食材を使用したイベントや、地域のアートとコラボした供養イベントなど、様々なアイデアが浮かんできています。これらの取り組みは、地域活性化にも寄与し、お盆の意味を再定義することにつながるでしょう。

5.3 文化としての継承

お盆の変容を考える上で、文化としての継承が不可欠です。どんな変化があっても、先祖を敬うという根本的な気持ちだけは失われないようにする必要があります。現代社会において、個々の価値観やライフスタイルが多様化する中で、お盆行事はその中での重要な指標となっています。

今後ますます賑やかになる未来のために、若者たちが従来の文化を引き継ぎながらも新しいスタイルを創造することが求められます。一緒に食事を囲み、思い出を振り返ること自体が大切な価値であることを、次世代に伝えていくことが、文化の継承につながります。「お盆」とは、ただの儀式や行事ではなく、家族との絆を深める意味を持つ文化として、これからも続いていくべき大切な時間です。

終わりに

お盆は、過去・現在・未来をつなぐ重要な役割を果たしています。伝統的な行事としての側面を持ちながら、現代の価値観やテクノロジーとの融合を経て、新たな展開を見せています。このように、変容し続けるお盆の姿は、私たちにとって家族や先祖への感謝の気持ちを再確認する貴重な機会を提供しているのです。お盆を通じて、これからも皆が共に支え合い、心を通わせる機会が多くあることを願っています。