中国文化には、書道という特異な芸術があり、その中に篆刻という重要な分野があります。篆刻は単なる印鑑や印章としての役割を超えて、深い文化的背景を持ち、技術と美が融合する特別な技術です。この文章では、書道の歴史を振り返り、篆刻の基本概念を理解し、篆刻の各時代における名人やその技術の魅力、さらには現代における篆刻の応用について詳しく解説します。篆刻の美しさとその技術の背後にある奥深い意味に迫っていきましょう。

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

書道の起源は古代中国に遡ります。紀元前3000年頃、亜細亜大陸において刻まれた亀の甲羅や動物の骨に見られる刻文が、初期の漢字の祖先と考えられています。これらの刻文は、当時の人々が自然と神々に対する思いを記録するための手段であり、視覚的なコミュニケーションの一環として機能していました。

その後、漢字が発展する中で、それに伴って書道も成長しました。西周時代(紀元前1046年-771年)には、青銅器に文字が刻まれ、さらにその後、春秋戦国時代(紀元前770年-221年)には、様々な書体が登場しました。特に、篆書体はこの期間に広まり、正式な文書や印章に用いられるようになりました。

また、書道の発展には哲学や思想も関わっています。儒教や道教が広がる中で、書道は単なる技術から、精神的な修行や自己表現の手段へと変化していきました。このように、書道は歴史を通じて、文化的なアイデンティティを形成する重要な要素となりました。

1.2 書道の発展の過程

書道は時代に応じて変化を遂げました。漢王朝(紀元前206年-220年)から隋唐(581年-907年)にかけては、書道の頂点ともいえる時期で、多くの書家たちが活躍しました。特に王羲之や王献之といった書家は、彼らの独自のスタイルで書道の世界に影響を与えました。王羲之の「蘭亭集序」は、書道の名作として今なお称賛されています。

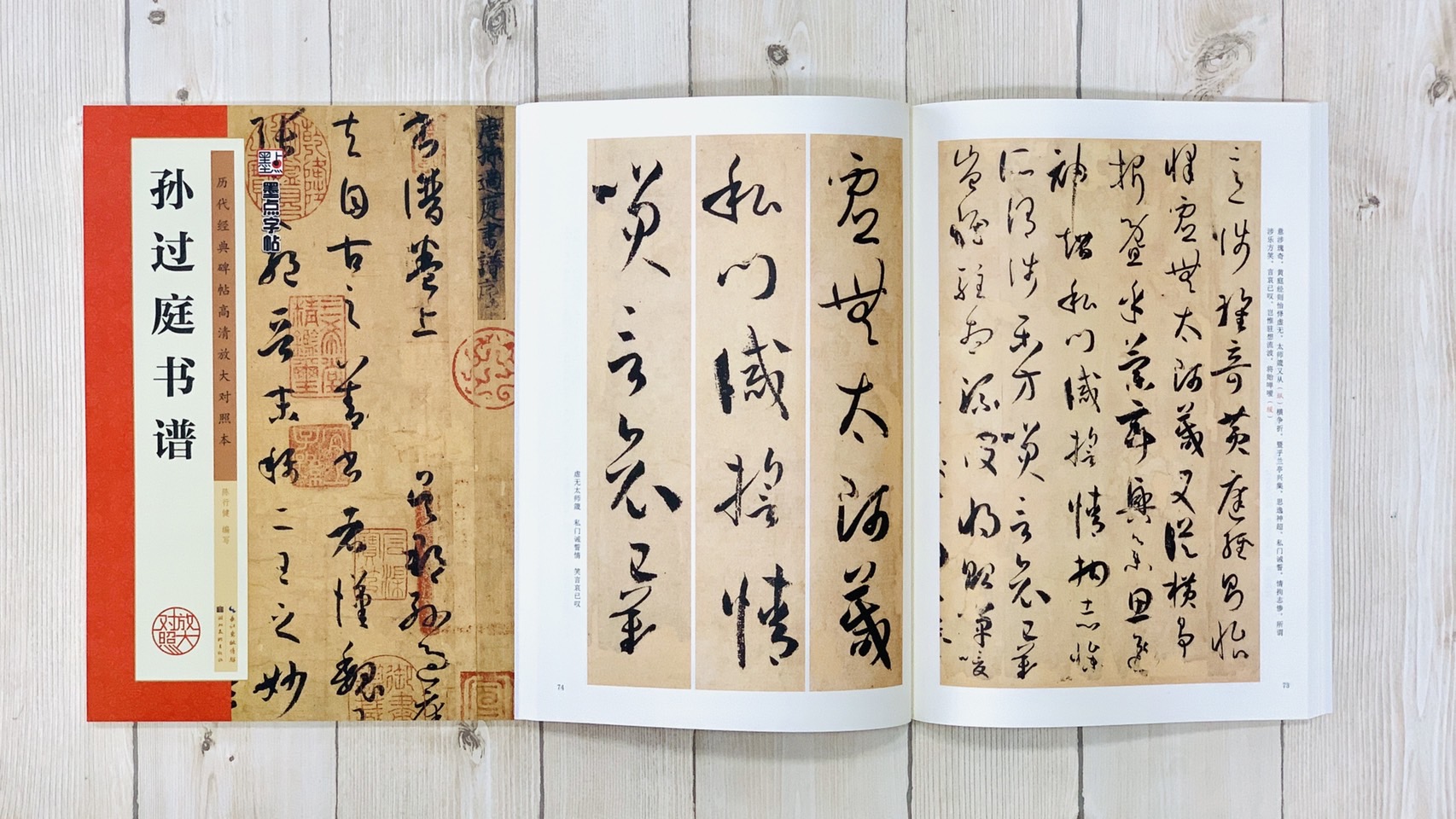

次の時代には、宋代(960年-1279年)と明清時代(1368年-1912年)になると、書道の流派が多様化しました。この時期には、書道における技術やスタイルの探求が進む一方で、それらは文学や絵画など他の芸術分野とも密接に関連していきました。特に、詩と書、絵画の三位一体の美が追求されるようになり、書道の表現力が豊かになりました。

また、明清時代には、篆刻が書道と結びつき、書と印の相互作用が生まれました。この時期の名人たちは、書道の技巧を駆使して、印のデザインと文字の両方において新たな境地を開きました。こうした歴史の流れを経て、書道はますます奥深く、魅力的な芸術へと昇華していったのです。

1.3 書道の種類と流派

書道には多くの種類と流派があります。主な書体として「篆書」「隷書」「楷書」「行書」「草書」が存在します。これらはそれぞれの時代や書家によって異なる特性を持っており、書道の奥深さを引き立てています。篆書は古代の正式な書体であり、印章や正式文書によく用いられました。一方、隷書は隷属的な意味合いを持つ書体で、簡略化されつつありながらも、美しさを併せ持っています。

また、楷書や行書は、一般的な書き方として現代でも広く用いられています。楷書は字形が整ったスタイルで、読みやすさが特徴です。一方、行書はより自由な線の使い方がされ、流れるような美しさを楽しむことができます。草書はさらに大胆で、形が崩れたスタイルとして独自の魅力を放ちます。

流派についても、蘭亭流、北派、南派などの多様なスタイルがあります。特に蘭亭流は、王羲之を祖とし、柔らかさと優雅さを特徴としています。北派は技術重視であり、均整の取れた文字を追求する傾向があります。一方、南派は筆の運びや表現力を重視し、情緒的な作品を生み出すことに注力しています。このように多様な書道の種類や流派は、書道が文化的な表現とともに進化し続ける要因となっています。

2. 篆刻の基本概念

2.1 篆刻とは何か

篆刻は、印章を制作する技術として古代中国から続いている伝統工芸です。篆刻の主要な目的は、個人や団体を識別するための印章を作成することですが、その技術は単なる実用性を超えて美術品としての側面も持っています。篆刻は、石材に刻まれた文字の美しさやデザインが重要視され、技術者の感性が大きく反映されます。

篆刻の根幹には、漢字の篆書体が用いられており、特に古代の文字形を基にした印象的なデザインが特徴です。傑作とも言える印章は、技術的な精緻さに加え、その作品全体から発せられる雰囲気や内面的なメッセージも感じられます。したがって、篆刻は単に「印を作る」ことだけではなく、芸術的な表現の一環として捉えられています。

また、篆刻を通じて、自らのアイデンティティや精神性を示すことができる点も篆刻の魅力のひとつです。印章は、個々のスタイルや感覚を表現する手段として機能し、自己を示す重要なツールとなります。このように、篆刻は深く個人的でありながら、その技法や美しさから普遍的な芸術としても認識されています。

2.2 篆刻の道具と素材

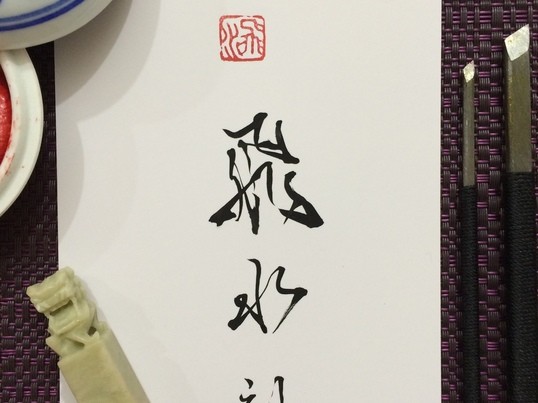

篆刻に使用される道具は、主に「印刀」「印床」「印材」の三つに大別されます。印刀は、刻むための特別な刃物で、鋭利な先端で細かい文字やデザインを掘り下げるために使用されます。一般的に、印刀は数種類の刃が揃っていて、使用されるサイズや形状に応じて選ぶことができます。

印床は、実際に印章を彫るために用いる台座です。通常、硬い石や木を素材として作られています。印床は、彫刻作業中に印材を安定させる役割があるため、しっかりとした作りのものが求められます。また、印材は石材、象牙、プラスチックなどが使用されますが、特に緑石や紅石は、篆刻において人気のある素材です。これらの石材は色味や紋様が美しく、印章として使用すると非常に魅力的な作品になります。

技術者がこれらの道具を駆使して印章を制作する過程には、多くの手間と創意工夫が必要です。まず、設計を練り、印材にあたり、印刀で慎重に掘り進めていきます。これらの工程には、経験と技術が必要であり、熟練の技術者にとって、篆刻はその美しさと技術的な自己表現を融合させる絶好の機会となるのです。

2.3 篆刻の技法とスタイル

篆刻の技法には主に「浮き彫り」「沈み彫り」が存在します。浮き彫りは、文字を周囲の印材よりも浮き上がらせる技法で、印章が押される際に文字部分が鮮明に表れるように設計されています。一方、沈み彫りは、文字が周りの印材よりも沈んでいる状態で、逆に印材の表面が周囲に盛り上がっています。この技法は、印を押した際に文字が浮かび上がる美しさを見せることが特徴となります。

スタイルについては、篆刻にはさまざまなスタイルがあり、作家の個性が強く表れます。シンプルなデザインから複雑な装飾まで、多岐にわたるスタイルが存在します。特に、近年では現代アートと融合させた新しいスタイルが注目を浴びています。伝統的な篆刻を基に、現代の感覚で解釈された作品が数多く生まれています。

また、篆刻の技法においても、書道のようにラインやバランスが重視されるポイントが多く、作家の感性が作品に色濃く反映されます。美しい印章を制作するためには、文字の構成力だけでなく、全体のバランスや調和を考慮する必要があります。このため、篆刻は単なる実用的な製作物を超え、芸術作品としての価値を持つといえるのです。

3. 篆刻の名人たち

3.1 古代の篆刻名人

篆刻の歴史において、古代の名人たちはその技術と芸術を極められる存在でした。その中でも特に有名な人物としては、篆刻を極めた王獻之が挙げられます。彼は王羲之の子として知られ、多くの印章を制作し、その作品はその時代の篆刻の基準を作りました。王獻之の作品は、彼独自のスタイルを持ち、またその技巧も高く評価されています。

古代の名人たちは、一文字に込める思いや技術が求められ、彫刻においてもその表現力は大変豊かでした。彼らの作品は単なる印章に留まらず、歴史的価値を持つ芸術品として今もなお評価されています。例えば、篆刻の名作である「永字八法」のように、そのスタイルや技法が現代の篆刻家たちに多大な影響を与えています。

古代の篆刻はその後の技術者たちに基礎を与えただけでなく、篆刻が持つ深い意義を問う作品を生み出しました。このような名人たちの存在が、篆刻の文化を支え続け、今なお続く伝統としての側面を持つようになったのです。

3.2 中世の篆刻名人

中世における篆刻の名人たちも、その技術と独自のスタイルで知られています。特に、宋代の篆刻家である翁方綱は、その作品の洗練された技術と表現力で評価され、多くの後世の篆刻家たちに影響を与えました。翁方綱は、柔らかい線と調和のとれたバランスが特徴で、彼の印章は見る者に強い感銘を与えます。

また、清代の篆刻名人である呉昌碩も見逃せません。彼は、多様な技法と独自の表現方法を持ち、彼の作品は現代でも高く評価されています。彼の篆刻は、特に表現力に富み、詩的な感覚を強く伝えます。箴言や名句を用いた印章は、作品にさらなる深みを持たせています。

さらに、中世の篆刻では、各地に流派が形成され、地域ごとの特色が現れるようになりました。この時期の篆刻家たちの作品は、地域の文化や習慣を強く反映しており、それぞれが独自の美しさを持ち合わせています。この流派や技法の多様性が、篆刻をさらに豊かなものにしていったのです。

3.3 近現代の篆刻名人

近現代においても、篆刻の名人たちは数多く存在します。特に、20世紀初頭に活躍した篆刻家である邓石如は、篆刻の革新者として知られています。彼は既存の技法に固執せず、新しい表現方法を模索し続けた結果、写実的な印章を生み出し、広く支持を得ました。

また、現代の篆刻シーンでは、鄭文韜が注目されています。彼は、伝統的な技術をベースにしつつ、抽象的なアプローチを取り入れて作品を制作しています。彼の印章作品は、現代アートの要素を取り入れた新たな美的側面を持ち、篆刻の可能性を広げています。

近現代の篆刻家たちは、伝統的な技術に現代の感覚を融合させることで、新たな篆刻のスタイルを築いています。篆刻が持つ歴史的価値を尊重しつつ、新しい表現を追求する姿勢が多くの人々に感動を与え、篆刻の未来をさらに明るいものにしています。

4. 篆刻の技術とその魅力

4.1 篆刻の技術の特性

篆刻の技術は、その独自の特性が多く存在しています。一つ目は、精緻な彫刻技術です。篆刻では、細やかな刻み込みが必要で、多くの時間と労力を要します。特に、細かい文字を正確に彫り込む技術は、長年の訓練が必要とされます。熟練の技術者ほど、より繊細で美しい印章を制作することができます。

二つ目は、デザインのバリエーションです。篆刻には多様なスタイルがあり、各技術者の個性が表れます。同じ漢字であっても、彫り方によって印象が大きく変わるため、各名人のスタイルを見分ける楽しみがあります。また、技術者はしばしば自らの感情や哲学を作品に込めるため、その作品には深い意味が込められています。

三つ目は、印章を使ったコミュニケーションの重要性です。篆刻の印章は、個々の識別や所有を示すだけでなく、文化的なメッセージも発信します。たとえば、重要な文書に押される印章は、その文書の真正性を保証する役割を果たします。篆刻家は、ただ技術を習得するだけでなく、その背景にある文化や意味を理解することで、より深く伝えられる作品を作り出すことが求められます。

4.2 篆刻の魅力とその意義

篆刻の魅力は、その美しさや技術だけでなく、深い文化的な意義にもあります。篆刻は、古代から現代にかけて続く深い伝統を持つ芸術であり、個々の文化や歴史を反映している点が特に魅力的です。印章をみることで、その作品が持つ精神や文脈を感じ取ることができ、文化的なつながりを理解する手助けとなります。

また、篆刻の技術は、書道における表現力とも強く結びついています。書道の流派を考慮しながら、印章を制作することによって、篆刻は単なる装飾を超えた、意味深い表現となります。技術者は、自らのスタイルや好みを追求することで、作品の芸術美を高め、自己を表現することができます。

さらに、篆刻は人間と自然、歴史とのつながりを感じる手段とも言えます。印章の材料や彫刻技術の変遷は、様々な要素が交じり合い、生まれてきたものです。現在では、さまざまな素材が使用できるようになり、篆刻は次第に多様性を増し、新しい表現を模索する道として発展しています。これにより、篆刻は伝統を尊重しつつ、今もなお進化し続けているのです。

4.3 篆刻を学ぶための方法

篆刻を学ぶためには、いくつかのアプローチがあります。まず、伝統的な技術を習得するために、専門の教室や師匠のもとで直接指導を受けることが重要です。中国には、篆刻の学校や教室がいくつか存在し、そこで基礎的な技術から応用技術まで学ぶことができます。

さらに、自分で道具を揃え、独学で篆刻を行うことも可能です。初心者は、基本的な印刀や印床を準備し、初歩的な文字から始めることができます。模写や見よう見まねでも、篆刻技術の習得は可能ですが、模範となる作品に触れ、理論や歴史を学ぶことが上達への近道となります。

また、インターネットや書籍を通じて知識を深めることも重要です。篆刻に関するドキュメンタリーやビデオ教材が増えているため、視覚的に学ぶことができ、作品の作成過程を理解する助けになります。特に、印章の素晴らしさを伝える作品を観ることで、技術者としての視野を広げ、新しいアイデアを得られることにつながります。

5. 篆刻の現代における応用

5.1 現代篆刻作品の紹介

現代においても、篆刻はさまざまな形で表現されています。特に、伝統的な技法を駆使しながらも新しい価値観を取り入れた作品が増えてきました。例えば、現代の篆刻作家である郑工は、従来の篆刻に現代のデザイン要素を取り入れて、ユニークな作品を生み出しています。彼の作品は、アートギャラリーや展覧会で広く展示され、評価を得ています。

また、篆刻の現代的な作品では、デジタル技術と組み合わせた新しいアプローチが見られます。デザインソフトを使用してデジタルで設計した文字を、伝統的な技術で彫刻するという手法が増えてきました。これにより、篆刻の技法が新しい時代の情報通信文化にも溶け込み、別の側面が注目されています。

さらに、篆刻はアートの体験としても活用されています。ワークショップやイベントで篆刻体験が提供されることで、多くの人々が篆刻の魅力に触れる機会が増加しています。これにより、篆刻は単に伝統的な技術にとどまらず、多様な文化的な交流を生むことができます。

5.2 篆刻と他の芸術の融合

篆刻は、他の芸術形式との融合を果たし、新たな表現を生み出しています。篆刻と絵画の組み合わせは特に顕著で、絵画作品に印章を加えることで、一層の深みを与えることができます。書道と絵画は密接に関連しており、篆刻を加えることでサンプリングされることで奥行きや層体感が創出されます。

他にも、篆刻は現代のグラフィックデザインとも結びつき、アートと商業デザインの中間に位置するに至っています。篆刻の技法を応用したロゴやビジュアルアイデンティティが多数制作され、商業活動においても篆刻の美しさを活かす動きが見られます。

また、篆刻はインスタレーションアートやパフォーマンスアートとも融合しており、新しいアートジャンルを築いています。このような多様なアプローチにより、篆刻は古き良き伝統を保ちつつ、現代アートの一翼を担う存在として進化します。

5.3 篆刻の将来展望

篆刻の将来は、他の芸術とのさらなる交流や日本や西洋との対話を通じて拡大される可能性があります。世界各国のアーティストが篆刻に興味を持ち、その技術を学ぶことで新たなインスピレーションが生まれるでしょう。これは篆刻が国境を越え、より多様な文化的な背景を持つ作品を生み出す助けとなります。

デジタル文化の進化も、篆刻の未来に影響を与えるでしょう。テクノロジーが進化することで、篆刻の技術や創作プロセスが変わり、これまでにない表現方法が見つかることも期待されます。例えば、3Dプリンターを使用した印章制作や、デジタルインターフェースを活用した篆刻の新しい技法などが今後登場するかもしれません。

最後に、多くの人々が篆刻に触れることで、益々この技術が普及していくことが望まれます。ワークショップや篆刻のイベントが増え、人々の興味を呼び起こすことで、篆刻は未来にわたってその美しさを保つことでしょう。自らのアイデンティティや文化を示し合う手段として、篆刻の役割は今後ますます重要になっていくと考えられます。

篆刻の魅力と技術は、ただの印章制作を超え、文化的な交流と革新の象徴として新たな未来を迎えています。今後の篆刻の進化とその広がりに、ますます目が離せなくなることでしょう。