書道は中国の伝統文化の一部であり、古代から現代にかけて多くの名人や流派が生まれ、そのスタイルや技法が発展してきました。特に近代書道は、伝統的な技法を守りながらも新しい要素を取り入れ、独自の進化を遂げています。本記事では、近代書道の先駆者たちに焦点を当て、その歴史的背景や特徴、代表的な作品について詳しくお話しします。

1. 書道の歴史

1.1 古代から近代までの流れ

書道の歴史は非常に長く、古代中国の甲骨文字や金文に始まり、時代とともにその形式や表現が進化してきました。漢字が確立された後、書道は詩や文学との結びつきを強め、特に隋唐時代には書道が独自の芸術としての地位を確立しました。この時期には王羲之や張旭などの書家が登場し、書道のスタイルを確立しました。

近代になると、西洋の文化が流入し、書道もまた新しい影響を受け始めます。清朝末期から民国時代にかけて、書道は単なる文筆活動から、芸術的表現へと変化していきました。特に、書道の作品が美術品として扱われるようになり、それに伴い多くの新しい技法やスタイルが生まれました。

このように、古代から近代にかけての書道の流れは、文化的な変遷と密接に関連しています。特に文人たちの間で書道が重視され、彼らの思想や感情が作品に反映されるようになりました。このような背景が、近代書道の発展に大きな影響を及ぼしています。

1.2 書道の発展に影響を与えた文化背景

書道の発展には、多様な文化的要素が影響しています。例えば、古代中国では儒教や道教が盛んであり、それらの文化は書道のスタイルや内容にも深く影響しました。儒教の教えは、文人たちに書道を学ぶ動機を与え、その表現の深さや洗練さを追求させました。

また、近代には西洋文化の影響が顕著になります。明治維新以降の日本での書道の革新や、欧米の芸術運動との交流が、書道に新しいインスピレーションを与えました。例えば、抽象芸術の影響を受けて、伝統的な書道の技法が変化し、新しい表現の可能性が探求されました。

さらに、技術の進歩も書道の発展を促進しました。印刷技術や書籍の普及により、書道作品が広く普及し、多くの人々が書道に親しむことができるようになりました。これにより、書道はより多くの人々に愛され、その重要性が再認識されることとなりました。

2. 近代書道の特徴

2.1 伝統と革新の融合

近代書道は、伝統的な要素を大切にしつつも革新を追求する姿勢が特徴です。古来からの技法やスタイルが引き継がれる一方で、現代の作家たちは新しい技術やアイデアを取り入れ、個性的な作品を生み出しています。例えば、伝統的な楷書や行書が革新された結果、より自由でダイナミックな表現が可能となりました。

また、近代書道においては、書道の枠を超えた表現方法が模索されています。例えば、書道と絵画の融合や、インスタレーションアートとしての表現が試みられています。これにより、書道はただの文字を書く作業ではなく、視覚芸術としての新たな地平を開くこととなりました。

このように、伝統と革新の融合は近代書道の魅力の一部であり、多くの書家が様々なアプローチでこのバランスを追求しています。彼らの努力により、書道は今もなお進化を続けています。

2.2 作品と技法の変化

近代の書道作品は、技法やスタイルが多様化している点が特徴です。特に、筆の持ち方や運筆のテクニックが新たな試みを受けています。例えば、従来の筆使いに加え、様々な道具や素材が取り入れられ、より自由な表現が可能になりました。これにより、書道作品は従来の枠を超え、ユニークな個性を持つようになりました。

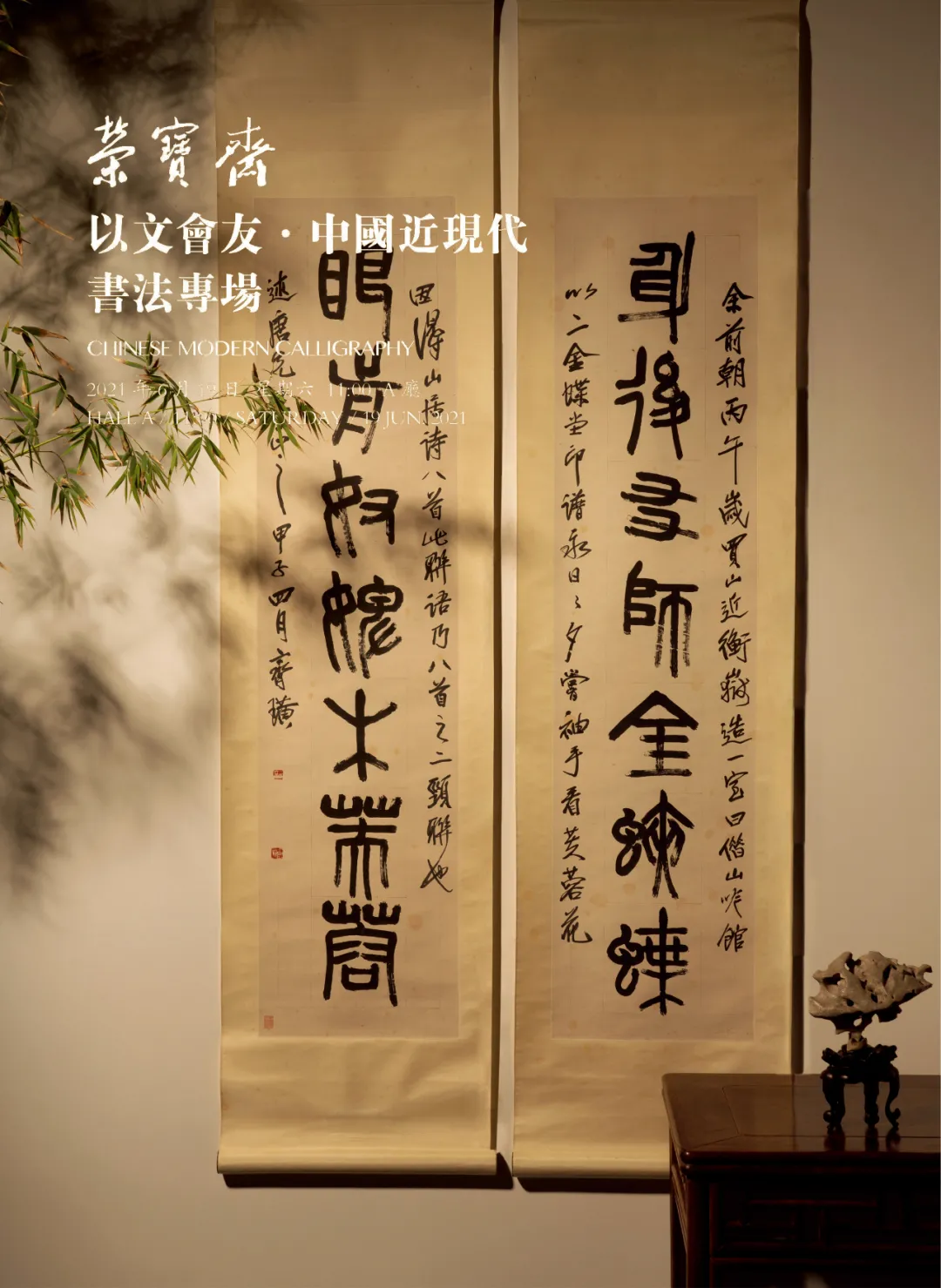

また、近代書道の作品は、視覚的美しさだけでなく、メッセージや感情を伝える手段としても重要視されています。書道の作品には、書家の思想や感情が込められているため、その背景を理解することが作品をより深く楽しむための鍵となります。近年では、書道の作品が展示される機会も増え、観客がそれぞれの視点で作品を楽しむことができるようになっています。

さらに、近代書道は国際的な評価を受けるようになりました。海外のアートシーンでも書道が注目され、多くの展覧会やワークショップが開催されています。これにより、近代書道は国内外でその存在感を高め、新たなファン層を獲得しています。

3. 近代書道の先駆者たち

3.1 王羲之とその影響

王羲之(おうぎし)は、書道の歴史において非常に重要な人物であり、特に「書聖」と称されています。彼の作品は、書道の美しさと奥深さを示すものであり、楷書や行書のスタイルにおいて模範となっています。王羲之の影響は、彼の作品が伝わった後も長く続き、後の書家たちに多大な影響を与えました。

王羲之の代表作『蘭亭序』は、詩と書道が見事に融合した作品として評価されています。この作品では、運筆の流れるような美しさが際立ち、書道が単なる文字を書く技術でなく、芸術表現であることを証明しています。これにより、書道は文人文化の一部として、より高い地位を得ることとなりました。

王羲之の作品は、歴史的な文脈だけでなく、技法的にも後の書家たちに多くの影響を与えました。彼の運筆法や構図は、近代書道の作家たちにおいても継承され、さらなる革新を促す要素となっています。

3.2 張旭の革新性

張旭(ちょうきょく)は、王羲之と同時代の書家であり、特に大胆な筆遣いや独特のスタイルで知られています。彼の書道作品は、運筆の自由さや力強さが特徴であり、伝統的なスタイルを超える革新性を実現しました。張旭の技法は、後の書家たちに大きなインスピレーションを与え、その影響は現在に至るまで続いています。

張旭の代表的な作品には、大胆な筆使いが見られ、その独自のスタイルで見る者を魅了します。彼の作品は、その力強さとともに、精神的な表現を追求しており、書道が芸術表現としての側面を強調するきっかけとなりました。特に、張旭の「草書」は、自由闊達な表現が特徴であり、多くの現代書家もこのスタイルを取り入れています。

張旭の革新性は、書道だけでなく、他のアート形式にも影響を及ぼしています。彼のスタイルは、華やかでダイナミックな表現を求めるアーティストたちにとって、大きなインスピレーションとなり、多くの現代アートにおける表現手法に影響を与えることとなりました。

3.3 許孟寒のスタイル

許孟寒(きょもうかん)は、近代書道において特有のスタイルを確立した書家であり、特に彼の作品は柔らかな線と優雅な構成で知られています。彼は伝統的な技法を尊重しつつも、自己の個性を表現することに挑戦しました。許孟寒の作品は、視覚的な美しさとともに、深い思想を伝えるものが多く、見る人々に感銘を与えます。

許孟寒の書風は、流れるような筆使いや優雅な構成が特徴であり、特に「行書」においてその技術が際立っています。彼の作品には、緊張感と自由さが共存しており、独自の表現が見られます。許孟寒は、その作品を通じて、書道がただの技術ではなく、感情や哲学を表現する手段であることを示しました。

許孟寒のスタイルは、近代における書道の多様性を象徴するものであり、彼の作品は国際的にも評価されています。彼の作品に触れることで、書道の多様な表現が可能であることを知ることができ、現代書道の興味深い側面を理解する手助けとなるでしょう。

4. 近代書道の代表的作品

4.1 重要作品の紹介

近代書道における代表的な作品には、王羲之の「蘭亭序」や張旭の「急就章」などがあります。これらの作品は、それぞれ異なるスタイルや技法が特徴であり、書道における重要な位置を占めています。「蘭亭序」は、王羲之の筆致が美しく、彼の美的感覚を余すところなく表現しています。

また、許孟寒の作品も近代書道の重要な一部です。彼の作品は、その深い思想や哲学を反映しており、観る者に印象を残します。許孟寒の「行書」に見られる優雅な筆遣いは、彼の独自性を際立たせ、近代書道の重要作品として評価されています。

さらに、近代書道の作品は、技法だけでなく、そのメッセージ性にも注目されています。書道が持つ言葉の力は、作品を通じて表現され、鑑賞者との対話を生む要素となっています。このため、近代書道の作品は単なる視覚的なものにとどまらず、精神的な交流を促す重要な存在であると言えるでしょう。

4.2 作品に込められたメッセージ

近代書道の作品には、書家の個人的な感情や思想が込められていることが多いです。例えば、王羲之の「蘭亭序」は、作者の友人たちとの集まりやその楽しみを記した詩であり、その中には友情や人生の儚さが表現されています。一般的に、書道はこのような感情を伝える伝達手段として非常に有効です。

また、許孟寒の作品も特有のメッセージを持っています。彼の書風は、寂しさや思索を表現しており、見る者に深い感情を呼び起こします。このように書道が持つメッセージ性は、個人の感情や思想の表現を可能にすると同時に、観る人との深い対話を生むきっかけとなります。

近代書道における作品は、特にその内容と形の美しさが相まって、観る者に感動を与えるものとなっています。書家たちの思いが込められた作品は、書道の魅力をさらに高め、多くの人々に愛され続けています。

5. 現代における書道の位置付け

5.1 書道教育の重要性

現代において書道は、教育の一環として非常に重要な役割を果たしています。書道教育は、ただ文字を書く技術を教えるだけでなく、心を落ち着ける手段や自己表現の方法としても効果的です。また、書道を通じて文化や歴史を学ぶことで、学生たちは自国の伝統文化に対する理解を深めることができます。

書道教育は、特に子供たちの精神的な成長にも寄与しています。集中力や忍耐力を養うことができるため、学習環境の一部として重要視されています。また、書道を学ぶことで生まれる美的感覚や表現力は、他のアートや学問にも良い影響を与えるでしょう。

さらに、最近では国際的な視野で書道教育が行われるようになり、外国の学者やアート愛好家たちも書道に興味を示しています。これにより、中国文化の普及とともに、書道の重要性が再認識されています。

5.2 書道と他のアートとの関係

近代書道は、他のアートと密接に関連しています。特に、絵画や彫刻といった視覚芸術とのコラボレーションが増え、書道が新たな表現方法として注目されています。例えば、現代のアーティストたちは、書道の筆遣いや構成を取り入れることで、新たなアプローチを模索しています。

書道と絵画の融合は、互いの技術を活かした表現を生むことができるため、多くのアーティストがこの手法を採用しています。書道の流れるような線やリズムは、絵画作品に動きを与え、視覚的なインパクトを増す要素となります。また、書道が持つ文化的背景も、他のアート形式に新しいインスピレーションを与える役割を果たしています。

このように、現代における書道は単なる技術に留まらず、多様な芸術表現と結びつくことで、その価値を高めています。近代書道の先駆者たちが築いた基盤の上に、多くの新しい表現が生まれ、さらに発展することでしょう。

終わりに

近代書道の先駆者たちとその影響について紹介しましたが、書道はその歴史的背景や文化的意義を理解することで、ますます深い楽しみを提供してくれるものです。書道は、単なる技術ではなく、感情や思想を表現し、私たちの生活に豊かな色彩を加える重要な文化的要素です。

また、近代書道の進化は、従来の枠を超えたアートとしての可能性を示唆しています。今後も書道が持つ魅力は、国内外で多くの人々に愛され続けることでしょう。書道の未来がどうなるのか、ますます楽しみです。