書道の道具:筆・墨・紙・硯の役割

書道は、中国文化の一部であり、数千年にわたって発展してきました。その背景には、書道を支える様々な道具が存在します。特に、筆、墨、紙、そして硯は、書道の創作において重要な役割を果たします。これらの道具は、それぞれ独自の存在価値を持ち、書道家の技術を実現するために欠かせないものです。この記事では、これらの道具の歴史や特徴、選び方について詳しく探っていきます。

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

書道の起源は、約3500年前の殷の時代にさかのぼります。この時期、亀甲や青銅器に刻まれた文字は、初期の書道の形態と言えるでしょう。当時の文字は、商業や宗教の目的で使用されていましたが、次第に個々の感情や思想を表現する手段へと変化していきます。

書道は、文字の美しさだけでなく、書くことで息づく思想や哲学を表現する芸術でもあります。このため、書道は単なる文字の記録方法を超え、精神的な活動として認識されるようになりました。書道は人々の内面的な世界を反映する文化的表現としても位置づけられています。

1.2 書道の発展と変遷

漢朝の時代には、書道は宮廷文化の重要な一部となり、ますます洗練されていきました。この時期、書道の技術は多くの人々に広がり、書道家たちの間でさまざまなスタイルが生まれました。特に、楷書や行書の発展が著しく、これらは現代の書道の基礎となるスタイルです。

隋や唐の時代には、書道は一層の発展を遂げ、多くの名人が登場します。特に王羲之は「書聖」と呼ばれ、その技法や作品は後世に大きな影響を与えました。王羲之のスタイルは、形式美と自由な表現を融合させたものであり、彼の技術は今でも書道の手本とされています。

1.3 近代書道の特徴

近代に入ると、中国社会は急速な変化を迎え、書道もその影響を受けました。特に清朝の終焉と共に、書道のスタイルにも新しい風が吹き込みました。多くの書道家たちは、伝統を踏まえつつも、自らの個性を表現する手段として書道を利用しました。

20世紀には、書道は教育の一環として学校教育に取り入れられるようになり、様々なスタイルや技術が学ばれるようになりました。また、書道だけでなく、その道具(筆、墨、紙、硯)も徐々に改良されていきました。現代の書道は、伝統に根ざしながらも、新たな表現方法を模索していることが特徴です。

2. 書道の名人たち

2.1 古代の名人

古代には、多くの書道の名人が存在しました。特に、王羲之の他にも、顔真卿や柳公権などの名人が知られています。顔真卿は、その力強くも柔らかな筆致で知られ、「多宝塔碑」という作品は特に有名です。彼の書には、力強さと優雅さが共存しており、見る者に特別な印象を与えます。

また、柳公権は「行書」の名手として知られ、彼の作品はのちの書道のスタイルに大きな影響を与えました。彼の行書は、速さと美しさを融合させた技法で、多くの書道家に受け継がれています。古代の名人たちは、書道を通じてその技術を磨き、書道の発展に寄与しました。

2.2 近世の書道家

近世に入ると、書道家はますます多様化し、それぞれの個性が顕著になりました。例えば、米芾(べいふつ)は、その特異な筆致と独自のスタイルで知られ、現代でも評価されています。米芾は、独自の「米字」を作り出し、書道の中での自己表現の重要性を示しています。

また、近世の書道家たちは、詩や絵画とのコラボレーションを行い、書道の新たな可能性を探求しました。書道が芸術全般と融合することで、文化的な深化が図られました。このように、近世の書道家たちは、伝統を守りつつも、新しい表現を模索する姿勢が顕著でした。

2.3 現代の書道の巨匠

現代には、数多くの書道の巨匠が登場しています。彼らは、伝統的な技術を基盤にしながらも、現代的なテーマやスタイルを取り入れた作品を制作しています。例えば、沈鼎彤(しんていとう)は、現代の書道において革新者と見なされており、彼の作品は伝統と現代美術との融合を表現しています。

さらに、現代の書道は国際的に広がりを見せており、多くの外国人書道家も誕生しています。これにより、中国書道の新たな視点が提供され、中西文化の交流が進んでいます。このように、現代の書道は常に進化を続けており、未来へとその道を開いています。

3. 書道のスタイル

3.1 隷書と楷書

書道のスタイルには、いくつかの主要な種類があります。まず、隷書は漢代から使用されるようになり、その特徴は文字が平坦で横に広がる形状です。多くの官庁書類で使用され、書道の形式として重視されました。隷書は、可読性が高く、また独特の美しさを持っています。

一方、楷書は、明確でしっかりとした形の文字で、書道の基本スタイルとして広く認識されています。楷書は、学びや手本として用いられ、多くの書道初心者がこのスタイルを通して技術を習得します。楷書は、特に書き方が整っているため、誰でも正確に書くことができるのが特徴です。

3.2 行書と草書

次に、行書は、楷書をもとにしたスタイルであり、柔らかさとスピード感が特徴です。このスタイルは、筆の流れや力の入れ具合によって美しさが表れ、比較的自由な表現が可能です。多くの書道家が日常的にこのスタイルを用い、個性を発揮しています。

草書は、さらに自由な発展を遂げたスタイルで、文字を簡略化し、流れるように書く技術です。草書は理解しにくい部分も多くありますが、その自由さゆえに、書道家が自己表現を行う良い手段とされています。他のスタイルが形成される過程で、草書はその極致とも言える存在です。

3.3 各スタイルの特徴と影響

各スタイルの特徴は、書道家の個性や技術を大いに反映させます。隷書や楷書は、伝統的なスタイルとして多くの人々に根付いており、それらを通じて書道の基礎を学ぶことができます。一方で、行書や草書は、自由な表現と創造性を促進します。

さらに、各スタイルはその後の書道や美術、さらには広告デザインなどにも影響を及ぼしています。例えば、現代の企業ロゴや商品パッケージには、行書や草書が取り入れられることが多く、これにより中国の伝統文化が新たな形で発信されています。このように、書道のスタイルは、文化の発展とともに常に変化を遂げています。

4. 書道の道具

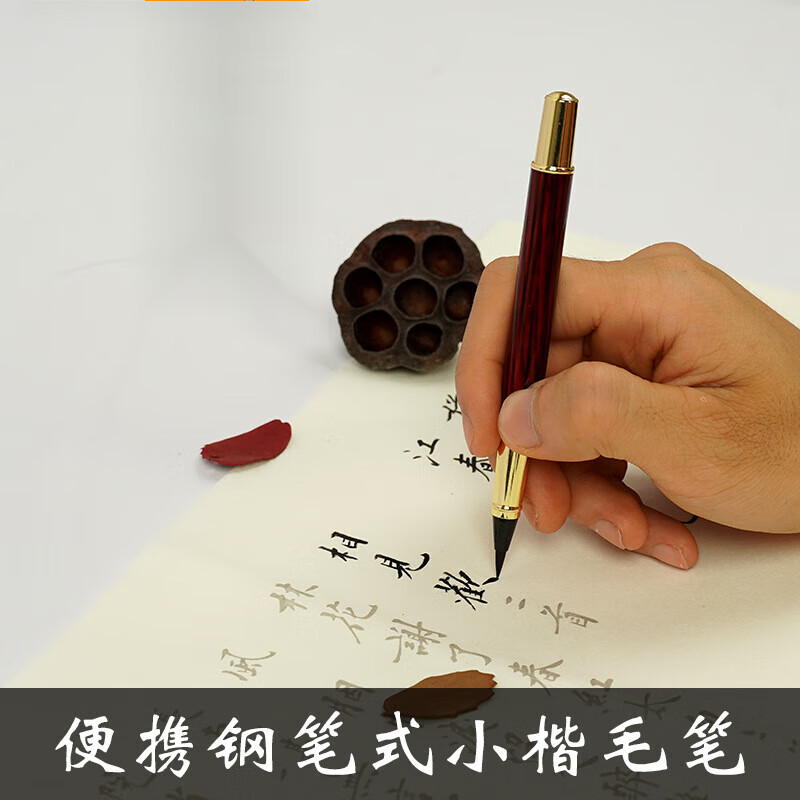

4.1 筆の種類と選び方

書道において、筆は最も基本的な道具の一つです。筆には、毛質や硬さ、形状によってさまざまな種類があります。一般的には、羊毛、ウサギ毛、狸毛などが使われ、それぞれ独自の特性を持っています。例えば、羊毛の筆は柔らかく、墨がよく染み込みますが、ウサギ毛の筆は硬さがあり、線がしっかりとします。

筆の選び方は、個人の書き方や使用するスタイルによって也異なります。楷書には硬めの筆、例えばウサギ毛の筆が向いていますが、行書や草書では、より柔らかい筆が望ましいです。また、筆の大きさも重要で、作品のサイズによって選ぶ必要があります。初めて書道を始める方は、まずは一般的な羊毛の筆を選ぶと良いでしょう。

4.2 墨の作り方と種類

墨は、書道において欠かせない道具です。墨を作るためには、墨の素である墨角と水を使います。墨角を硯の上で滑らせることで、墨が粉になり、徐々に水と混ざって墨の色を生み出します。このプロセスには少し時間がかかりますが、自分で作る墨の香りや色は特別な体験となります。

墨にはさまざまな種類があり、それぞれに用途があります。例えば、濃墨は力強い印象を与え、細線などの精密な表現に適しています。一方、淡墨は柔らかなグラデーションを作るのに役立ち、特に山水画や情景描写に向いています。また、一部の書道家は、特殊な材料を使った墨を取り入れることで、オリジナリティを追求していることもあります。

4.3 紙の役割と選定基準

書道では、紙の選択も重要です。紙には、和紙、漢紙、特種紙などさまざまな種類があります。和紙はその独特の質感や吸水性が高く、書道には非常に適しています。特に高品質の和紙は、墨と相性が良く、作品に深い味わいを生み出します。

紙を選ぶ際の基準として、まずはその厚さや質感を考慮することが大切です。薄い紙は、墨が透けやすく、美しいグラデーションが可能ですが、強い力で書くと破れやすいです。一方、厚い紙はしっかりとした印象ですが、墨の乗りが異なるため、書道家が求めるスタイルによって選び分けることが必要です。

4.4 硯の歴史と重要性

硯は、墨を作るために使用される道具であり、その歴史は非常に古いです。硯石は、形状や材質によって異なるため、一つ一つが個性を持っています。中でも、良質な硯石は滑らかで、墨がついたときの感触も良好であることが求められます。

硯の重要性は、単なる道具としてだけでなく、書道家の心の安らぎや精神的な部分にも寄与しています。自分だけの硯を持つことは、書道のスタイルや作品に対する愛情を深める要素となります。また、硯の形状やデザインは、作品の表現力にも影響を与えるため、書道家にとっては重要な選択肢です。

5. 書道の練習方法

5.1 基本的な練習法

書道の練習方法は、まず基本から始めることが大切です。初学者は、まずは筆の持ち方、運筆の仕方を学びます。特に、筆を持つ手の力の入れ具合や、身体の姿勢は、良い作品を描く上で欠かせない要素です。基本的な漢字の形を繰り返し書くことで、徐々に動きや線のバランスを習得していきます。

初めての練習では、模写から始めると良いでしょう。名人の作品を見ながら、同じように書いてみることで、自分の型を見つけることができます。また、同じ漢字を何度も書き続けることで、字形や筆の動きを体で覚えることが大切です。練習する際は、効率的な時間を設定し、少しずつステップを進めていくことが成功の鍵です。

5.2 効率的な上達法

書道の上達には、継続的な練習が必要です。しかし、ただ数多く書くことが上達に繋がるわけではありません。効率的に上達するためには、具体的な目標を設定し、フィードバックを受けることが重要です。自分の作品を見直し、何が不足しているかを考えることが大切です。

また、書道教室や勉強会に参加することで、他の書道家の技術を見ることができます。交流を持つことで、さまざまなスタイルやアプローチを知ることができ、自分の表現を広げる助けになります。また、自分の作品について他人からの意見を得ることも、新たな視点を提供してくれるでしょう。

5.3 作品の制作プロセス

書道において、一つの作品を作り上げるプロセスは、計画から始まります。まず、自分が書きたいテーマや内容を考え、その形をイメージします。この時、作品のサイズやスタイルも頭に入れておくことが重要です。

制作の際には、自分の意図や感情を表現するため、十分時間をかけて書くことが大切です。一度書いたものをすぐに捨てることなく、何度も見直しを行うことで、作品はより洗練されていきます。また、最後の仕上げ段階では、作品に墨の仕上げなどを行い、全体的なバランスを整えることも重要です。このプロセスを通じて、自らの成長を実感し続けることができるでしょう。

6. 書道の文化的意義

6.1 書道と中国哲学

書道は、単なる芸術としてだけでなく、中国哲学とも深く結びついています。儒教や道教の教えが書道に影響を与え、「筆を持つことは、心を持つこと」とされています。書道を通じて、自己の内面を見つめ、自己修練を行う手段として位置付けられています。

書道の過程では、静かな心を保ち、筆の動きに集中することが求められます。このような訓練が、書道家に必要とされる心の平穏を育む一助となっているのです。精神的な成長と共に、書道の技術も磨かれていくことが、真の意義とされています。

6.2 書道の社会的役割

書道は、文化交流や社会的なつながりを促進する役割も果たします。書道の作品は、特に文化的なイベントや贈り物として重視されています。また、地域や国を超えた交流を通じて、多くの人々が書道に触れ、共感や理解を深めることができます。

さらに、近年では、書道のアートとしての側面が注目され、ギャラリーでの展示やパフォーマンスアートとしても広がりを見せています。このように、書道は教育や芸術、さらにビジネスに至るまで多岐にわたる影響を与え、それによって人々をつなぐ力を持っているのです。

6.3 書道と自己表現の関係

自己表現の手段としての書道は、個々の感情や思考を具現化する手助けとなります。書道は自由な表現の場を提供し、書道家が自己のアイデンティティや感情を伝える方法となります。特に、行書や草書のような自由なスタイルでは、海外の文化や社会の影響を反映することもあります。

また、自己表現を通じて、書道家は他者との対話を生み出し、共感を呼び起こす作品を制作することができます。これにより、書道は自己と他者の橋渡しをする役割を果たし、新たなコミュニケーションの形を築くことができるのです。

終わりに

書道の道具や技術は、長い歴史とともに進化し続け、現代においても多くの人々に愛されています。その中で、筆、墨、紙、硯は書道作品を生み出すための基盤となり、書道家の感情や思想を伝える重要な手段です。書道を通じて、自己の内面を見つめ直し、文化的な価値や社会とのつながりを再認識することができるのです。書道は、ただの技術ではなく、心の表現であることを忘れずに、多くの人々がこの文化を受け継ぎ、発展させていけることを期待しています。