牛郎と織女の物語は、中国の古代から伝わる愛と運命をテーマにした伝説ですが、その影響は中国国内にとどまらず、海外においても広範囲に及んでいます。本記事では、牛郎と織女の伝説がどのように他国で受容され、文化的な影響を与えたのかを探っていきます。伝説の起源や主要キャラクターから始まり、文化的背景、近代における描かれ方、さらには現代社会における意義についても詳しく述べます。

1. 牛郎と織女の伝説の概要

1.1 伝説の起源

牛郎と織女の物語は古代中国の「詩経」にもその痕跡を残しており、古くから人々の心に親しまれてきました。伝説の起源については諸説ありますが、一般的には、天帝の娘である織女と、地上の牛飼いである牛郎の間の悲恋物語とされています。天界と地上の間には、銀河が流れており、二人は年に一度だけ、その河を渡って会うことが許されています。特に、七夕の日にその再会が実現するという設定は、多くの人々に感動を与えてきました。

この伝説は、愛の力や運命のいたずらなど、深いテーマを内包しており、多くの文献や芸術作品に影響を与える要因となりました。また、牛郎と織女のキャラクターには、それぞれ異なる性格や役割があり、物語に対する解釈を多様化させています。このため、様々な文化や時代背景に応じた多彩なバリエーションが生まれてきたのです。

1.2 主要キャラクターの紹介

牛郎は、貧しい農民でありながら、真摯な愛情を持ち、織女に対して献身的な男として描かれています。彼の象徴は「牛」であり、その存在は地道な努力や誠実さを表現しています。一方、織女は美しく、天上界から下界に降りてきた愛の象徴であり、彼女の職業である織物の技術は、職人の美しさだけでなく、愛を育むための努力も意味しています。

二人の関係は、単なる男女の恋愛に留まらず、運命の葛藤や社会的な制約に挑戦する姿が強調されています。また、牛郎と織女の愛の物語は、単にハッピーエンドに終わるのではなく、再会が許されるのは年に一度だけという厳しい現実が、彼らの愛の純粋さをより一層際立たせています。

1.3 物語の基本的なテーマ

牛郎と織女の伝説には、いくつかの基本的なテーマが含まれています。まず、「愛と運命」が挙げられます。二人은、多くの試練を乗り越えながら、運命に抗い愛を貫く姿勢が重要視されています。このようなテーマは、愛の力を信じる多くの人々に共鳴し、多様な形で各国の文化に影響を与えてきました。

また、「社会的制約」も重要なテーマです。牛郎と織女は、上天と地上の違いや社会的な地位などによって制限されており、それらの制約を乗り越えるエネルギーが物語全体を推進しています。このように、彼らの物語は、ただの愛の物語ではなく、人間の生き方や価値観を考えさせる深い意味を持っています。

さらに、「期待と不安」も物語の中で重要な役割を果たしています。年に一度の再会を遂げるための期待と、再会が叶わないことへの不安は、人々にとって非常に共感を呼ぶ感情です。これらのテーマは、牛郎と織女の物語を普遍的かつ感情的なものにしており、海外の文化圏においても受け入れられる理由の一端となっています。

2. 中国文化における牛郎と織女の位置づけ

2.1 伝説の社会的・文化的背景

牛郎と織女の伝説は、中国文化において重要な位置を占めています。特に、七夕は「中国のバレンタインデー」とも呼ばれ、恋人たちが互いの愛を誓い合う重要な日となっています。この日には、織女のように愛し合うための願い事をする習慣があり、特に若い女性たちにとっては、自分の理想の相手を求める特別な日とされています。

また、中国の農村では、牛郎と織女の物語が、農作業の重要性や自然との調和を象徴するものとしても認識されています。牛郎の象徴である牛は、労働の象徴として尊ばれており、勤勉さや誠実な努力が報われることを示しています。このように、伝説は単なる愛の物語ではなく、社会全体にとって重要な意味を持った文化的資産です。

2.2 伝説の季節的な意義

七夕は、農作物の収穫時期とも重なっており、多くの農村ではこの時期を祝う意味でも非常に特別な日とされています。毎年、七夕が近づくと、農民たちは豊作を願い、牛郎と織女の物語を語り合う風習があります。これにより、伝説が農業と密接な関連を持つことになり、実際に人々の生活に深く根ざしていることがわかります。

さらに、七夕の祭りには、女性たちが手作りの飾りを作り、織女に感謝する伝統もあります。このような習慣は、家庭や地域コミュニティの絆を深める要素となり、牛郎と織女の愛の物語が、単なる個人の愛にとどまらない普遍的な価値を持つことを示しています。これは、文化的な伝承として長い間受け継がれてきた大切な意味合いです。

2.3 現代中国における影響

現代中国においても、牛郎と織女の物語は大きな影響をもたらしています。特に、都市化が進む中でも、若いカップルたちの間では七夕を祝う文化が健在です。デジタル時代の到来により、SNSを通じてカップルが互いに愛を伝える姿が増え、この伝説が現代に生き続けていることを示しています。

また、企業においても七夕をテーマにしたプロモーションが行われ、大規模なイベントが開催されることが一般的になっています。これにより、牛郎と織女の物語はお祭りのような形で商業文化にも組み込まれるようになり、多くの人々が共通の文化体験を持つようになっています。

さらに、学校教育の中でも、牛郎と織女の物語は子供たちに愛や人間関係の大切さを教える教材として活用されています。この物語を通じて、愛に対する理解や共感を深める機会が提供され、次世代にその伝統が引き継がれることに寄与しています。

3. 海外における受容の歴史

3.1 日本における牛郎と織女の伝承

日本においても、牛郎と織女の物語は「七夕」として受け入れられています。この習慣は平安時代に中国から伝わり、奈良時代にはすでに貴族の間で行われていたようです。日本の七夕は、元々は織女が機織り技能を教えるための祭りでしたが、時が経つにつれて、二人の愛の物語に結びついていったのです。

日本の七夕では、笹の葉に願い事を書いた短冊を吊るす風習があります。これは、織女が牛郎に会うために願いを込めたものと解釈されており、その文化的な影響が色濃く残っています。特に、子供たちは短冊に自分の夢を書くことで、牛郎と織女の物語を通して愛や希望の意味を感じる機会を得ています。

また、日本における牛郎と織女の物語は、地域ごとに異なる風習が存在するなど、文化の多様性を反映しています。例えば、地域によっては、勤労を称える祭りの一環として、牛郎と織女の再会を祝う行事が行われています。これにより、日本の文化においても、この伝説が様々な形で受け継がれていることが伺えます。

3.2 西洋文化での解釈

西洋文化においては、牛郎と織女の物語は比較的あまり知られていない存在ですが、最近ではその魅力が認識されつつあります。特に、愛の物語や運命のテーマが共通していることから、文学や映画の中で影響を受けた作品が生まれています。例えば、現代の映画や小説の中で、愛を貫くために試練を乗り越えるキャラクターたちのストーリーは、牛郎と織女に通じる部分があります。

また、牛郎と織女の物語が持つ普遍的なテーマは、世界中の人々に共感を呼ぶ要因となっています。そのため、アート作品や演劇の中でも、二人の愛を描いた作品が多数上演され、愛の力や運命の不思議さを伝えているのです。これにより、異文化交流の一環として、牛郎と織女の物語が西洋でも取り上げられる機会が増えています。

さらに、牛郎と織女の物語を基にした音楽や舞台作品が、国際的な文化イベントで紹介されることもあります。これにより、西洋文化におけるアジア的な視点や価値観が浸透し、相互理解を深める契機となっています。欧米のアーティストたちが、この伝説からインスパイアを受けて作品を創り出すことで、牛郎と織女の物語が新たな価値を持つことになるのです。

3.3 アジア諸国における影響

アジアの他の国々においても、牛郎と織女の物語はさまざまな形で受け入れられています。例えば、韓国では「칠석祭」と呼ばれる祭りがあり、これは牛郎と織女の再会を祝う行事として広く認知されています。この祭りでは、伝統的な食べ物が用意され、家族や恋人同士が集まって愛を確認する重要な日となっています。

さらに、ベトナムや台湾においても、牛郎と織女の物語が広まっており、その伝説が地域の文化や祭りに影響を与えています。例えば、ベトナムの「七夕」は、恋人たちが集まって願い事を託ける行事として盛大に祝われており、牛郎と織女の物語がその背景にあることに気づく人も多いです。

こうしたアジア諸国における牛郎と織女の影響は、単に物語の受容にとどまらず、地域社会の絆を深めるための重要な要素となっています。愛の象徴としての役割を果たすこの伝説は、文化交流の一環としても非常に価値があるものです。

4. 牛郎と織女の芸術的表現

4.1 文学作品における表現

牛郎と織女の物語は、数多くの文学作品に取り上げられてきました。古典的な詩や小説だけでなく、現代文学においても数多くの作家がこの伝説からインスピレーションを受けています。特に、中国の古典文学や詩には、この物語を象徴的に表現したものが多く見られます。例えば、唐詩の中には、牛郎と織女の愛の悲しみや運命を詠う作品が存在し、その抒情的な表現が多くの読者の心を打ちます。

日本の文学にもこの物語にインスパイアされた作品があり、特に短編小説や詩の中で、愛と別れのテーマが描かれています。また、民話や伝説を基にした現代のフィクションでは、牛郎と織女が新たな視点から再解釈されることが多く、それぞれの文化に合った形で再創造されています。

さらに、文学だけでなく、演劇やミュージカルでも牛郎と織女の物語が扱われており、特にアジア諸国ではこの伝説が舞台化されることが多いです。観客は、瞬時に物語の中に引き込まれ、二人の愛情や運命を共に体験することができるのです。

4.2 絵画や彫刻に見る象徴

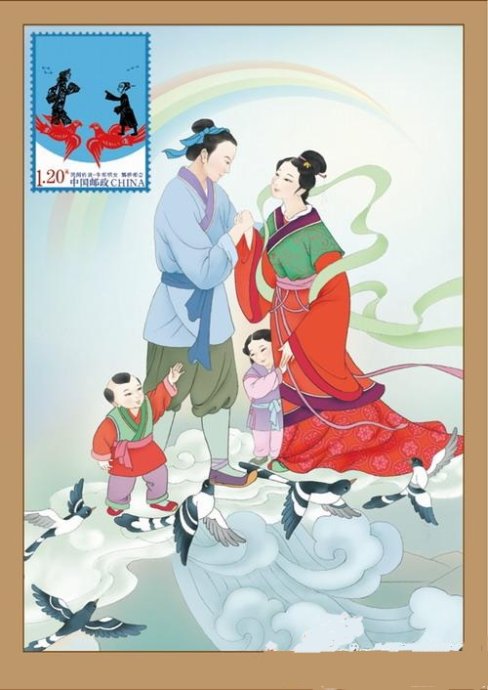

多くの芸術家が牛郎と織女の物語からインスピレーションを得て、数多くの絵画や彫刻を制作しています。特に、中国の絵画では、牛郎と織女が銀河を挟んで再会するシーンが多く描かれており、その美しさとドラマティックな瞬間が視覚的に表現されています。例えば、明清時代の絵画には、二人の姿が愛おしい表情で描かれ、周囲には星や天の川が美しく彩られています。

日本の浮世絵においても、牛郎と織女の物語がテーマとなった作品があり、特に美しい色使いと繊細な描写が特徴的です。これらの作品は、愛の物語を美しく表現し、観る人々に彼らの情熱や運命を感じさせる力を持っています。

現代アートにおいても、この伝説は多様な解釈で表現され、アーティストたちが独自のスタイルで作品を制作しています。インスタレーションやパフォーマンスアートにおいても、牛郎と織女のテーマが用いられ、人間関係や愛の多様性を探求する試みがなされています。

4.3 映画や演劇における再創造

映画や演劇の中でも、牛郎と織女の物語は頻繁に再創造されています。特に、アジア地域の映画産業では、彼らの愛の物語を基にしたロマンティックな作品が多く製作されており、視聴者に共感を呼び起こしています。近年では、デジタル技術を駆使して、銀河を越える様子や美しい風景が映像化され、その壮大さが観客に強い印象を与えています。

また、演劇においても、牛郎と織女の物語を原作にした作品が多く上演され、舞台で生き生きとした表現がされています。歌やダンスを取り入れたミュージカル形式での再創造もあり、様々なアプローチが試みられています。その中で、牛郎と織女の愛は時代を超え、現代の価値観に合ったメッセージを多くの人々に届けています。

さらに、アニメやマンガの中でも、この伝説が取り入れられることが増え、若年層にも新たな形で受け入れられています。例えば、人気のアニメシリーズにおいて牛郎と織女の要素が表現されることで、彼らの物語に対する国際的な関心を高めることに成功しています。

5. 現代社会における牛郎と織女の意義

5.1 愛と運命の象徴として

現代社会において、牛郎と織女の物語は依然として愛と運命を象徴する存在です。特に、人々がストレスフルな日常を過ごす中で、牛郎と織女の再会が持つ意味はより深く考えされるようになっています。彼らの愛は、時間や距離を超えた普遍的な価値観を示しており、多くの人にとって「真実の愛」の象徴となっています。

また、恋愛における困難や試練を乗り越える姿は、多くのカップルにとって勇気や希望を与えています。特に、現代では恋愛関係が複雑化している中で、牛郎と織女の物語はシンプルでありながら深いメッセージを伝えており、多くの人々の心に響いています。

したがって、彼らの物語は、愛における価値観や運命について考えるきっかけを提供する大切な存在となっています。この物語を通じて、愛や運命に対する理解が深まり、多くの人々が自らの人生に新たな視点を持つことができています。

5.2 教育やイベントでの利用

牛郎と織女の物語は、教育の現場でも活用されています。教師や教育者は、この伝説を通じて、愛や友情、人間関係の大切さを教える教材として利用しています。また、学校の行事や文化イベントにおいても、牛郎と織女をテーマにしたアクティビティが行われ、多くの学生がその物語を学ぶ機会を得ています。

例えば、学校の七夕イベントでは、学生たちが牛郎と織女についてのプレゼンテーションを行ったり、絵を描いたりするなどの活動を通じて、文化の伝承を学んでいます。これにより、次世代にこの伝説が受け継がれていくことが期待されています。

また、企業や団体による文化イベントやワークショップでも牛郎と織女が取り上げられることが増えており、こうした活動を通じて、幅広い世代の人々がこの物語の魅力に触れられるようになっています。

5.3 知識交流の一環として

牛郎と織女の物語は、中国を代表する文化的な遺産であると同時に、国際的な知識交流の一環としても重要な役割を果たしています。他国の文化との交流の中で、牛郎と織女の伝説はしばしば紹介され、異文化理解の架け橋となっています。このような背景から、この物語は単なる伝説ではなく、広範囲にわたる文化キャンペーンの一部としても認識されています。

たとえば、文化祭や国際交流イベントにおいて、牛郎と織女をテーマにした作品や展示が行われることで、他国の人々に彼らの物語を知ってもらい、理解を深める機会が生まれています。これにより、民族や文化を超えた人々の絆が育まれることが期待されます。

さらに、牛郎と織女の物語は、多くのアーティストや作家による新たなアプローチを呼び起こし、文化的革新や創造性の源となっています。これにより、牛郎と織女の伝説が持つ独自の魅力と普遍性が新たな形で発信され、国際的な文脈でも深い影響を与えているのです。

6. まとめ

6.1 伝説の普遍性

牛郎と織女の伝説は、愛と運命という普遍的なテーマを持つ物語として、地域や文化を超えて広く受け入れられています。彼らの物語は、愛が持つ力や困難を乗り越える勇気を象徴しており、多くの人々に共感を呼んできました。このような普遍性は、世代を超えて人々の心に残り続ける要因となっています。

6.2 今後の研究の展望

今後の研究においては、牛郎と織女の物語がどのように異なる文化圏で再解釈され、どのような新しい形で展開されていくのかを探ることが重要です。また、特に現代社会におけるその意味や影響についても深く掘り下げていく必要があります。今後の研究が、この伝説をさらに豊かにし、多様な視点からの考察を促進することが期待されます。

6.3 他の文化との比較分析

他の文化における愛の物語や悲恋伝説と比較することで、牛郎と織女の物語が持つ独自の特徴や共通点を明らかにすることができるでしょう。このような比較は、文化の多様性を理解し、相互理解を深める上で重要な要素になります。

愛の物語で支えられた牛郎と織女の伝説は、今後もさまざまな形で語り継がれ、私たちの文化に新たな価値と意味を提供し続けることでしょう。