中国文化は長い歴史を経て、さまざまな伝説や神話、哲学が根付いています。その中でも、四神相応と風水は特に興味深く、深いつながりを持ちながらも、異なる側面を持つ重要な概念です。四神相応は、四つの方位に宿る神々の象徴であり、それによって土地や環境のエネルギーを考察します。一方、風水は環境の影響を重視した実践で、住まいや土地の配置、装飾において幸運を呼び込むための方法論です。本稿では、四神相応と風水の基本概念から、その共通点や違い、さらに現代における影響や日本における受容について詳細に探っていきます。

1. 四神相応の基本概念

1.1 四神とは何か

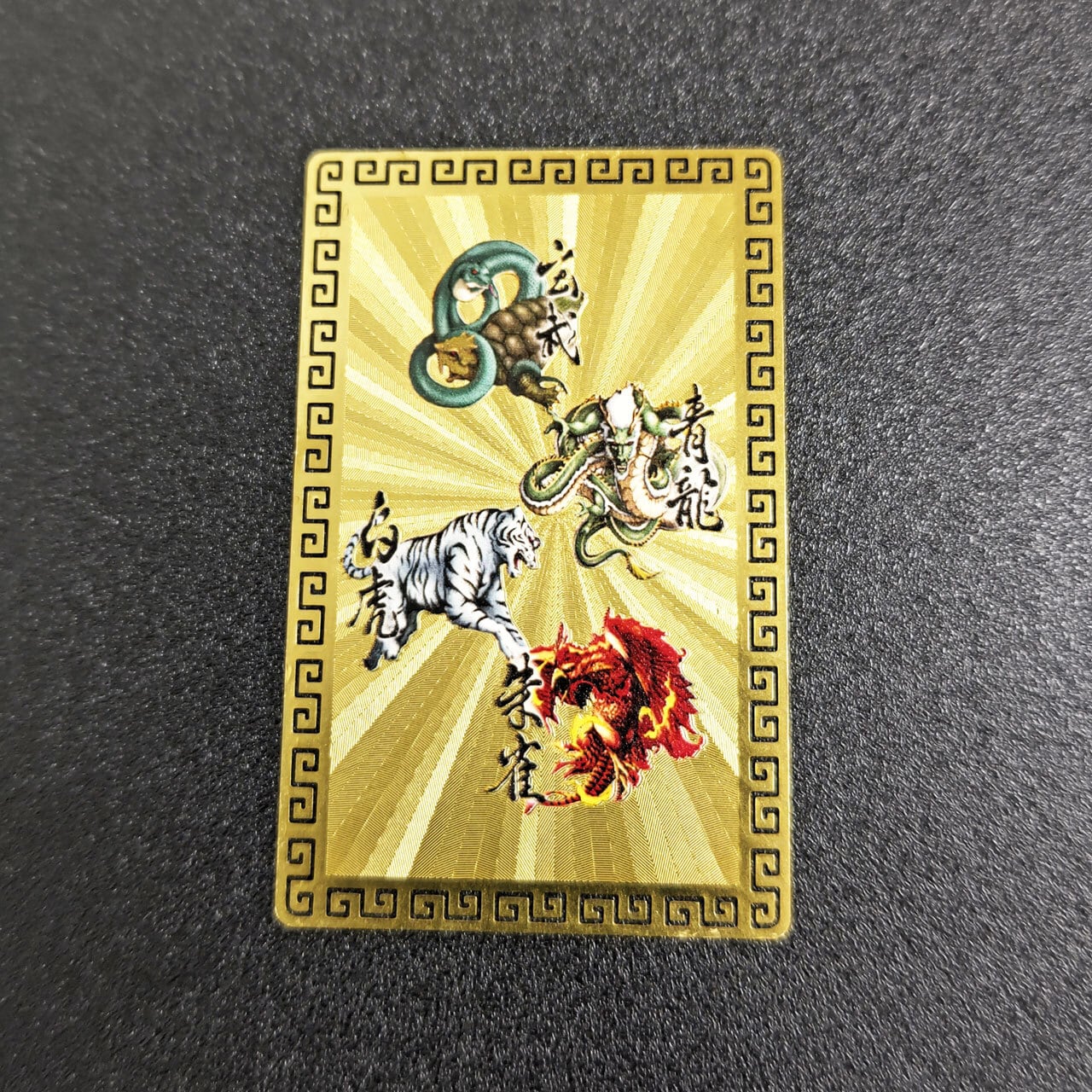

四神は、中国の伝説に登場する四つの神々で、それぞれ東、西、南、北の方角を司っているとされています。青龍(せいりゅう)は東を、西方にいる白虎(びゃくこ)、南方にいる朱雀(すざく)、北方にいる玄武(げんぶ)とともに、宇宙のバランスを保つ存在とされています。これらの神々はただの神話上の存在ではなく、中国の伝統文化の中で重要な役割を果たしており、さまざまな祭りや儀式にも登場します。

青龍は成長や繁栄の象徴で、米や穀物の豊作を祈願する儀式でよく用いられます。一方、白虎は戦いの象徴とされ、軍事的成功や勝利を祈る際に重用されます。朱雀は美しさや華やかさを象徴し、春の訪れとともに新たな生命の誕生を示します。最後に、玄武は北の守護者で、長寿や安定を象徴しています。

これら四神の役割は、中国の風土や人々の生活の中で、重要な意味を持っていました。例えば、家の造り方や庭の配置は、四神相応の考え方に基づいて行われることが多く、地域の伝説や文化に深く根ざした習慣となっています。

1.2 四神相応の歴史的背景

四神相応の概念は、中国の古代文明、特に周朝や漢朝時代にさかのぼることができます。その当時、天地や自然の力を理解し、人々の生活に役立てようとする動きがあったため、四神はこの思想の中心的な存在となりました。古代中国では、天文や占星術が盛んに研究され、四神の観念も星座や方位と結びついて発展しました。

また、道教や儒教の教義の中でも、四神は重要な存在として位置づけられています。例えば、道教では、四神は自然の調和を象徴するものと考えられ、儀式や祭りで信じられた神々として敬われました。このように、四神相応の考え方は、単なる神話や伝説にとどまらず、古代中国の文化や哲学にも深く結びついています。

さらに、時代が進むにつれて、四神相応の概念は日本や韓国など、周辺国にも影響を与えることとなりました。特に、日本では奈良時代から平安時代にかけて、中国文化が流入し、四神に関する思想や儀式が受け入れられました。この流れの中で、四神相応の考え方は地域ごとにアレンジされ、独自の文化が形成されていきました。

1.3 四神相応の象徴性

四神相応は、単に方位や神々を示すだけでなく、それぞれの神が持つ象徴性によって、自然や人間関係、社会の調和を示しています。青龍は生命力と成長を象徴し、豊穣をもたらす希望の存在とされています。白虎は保護や戦いを象徴し、外敵からの防御を意味することから、家族や社会の安全を考える上で重要です。朱雀は愛と美、喜びの象徴として、幸福や晴れやかな出来事を表します。玄武は安定や保護を象徴し、古来から家庭や地域の安寧を願う存在とされてきました。

このような象徴性は、地域や文化によっても異なる解釈がされることがあります。例えば、中国の農村では、青龍の存在が農作物の収穫に大きな影響を与えると信じられ、実際に祭りや儀式で青龍への感謝が捧げられます。一方、都市の生活では、白虎の象徴としての戦いの精霊が人々の競争心や成功への原動力として理解されることが多いです。

また、四神は風水と組み合わせて考えられることが多く、住環境のデザインや配置においてもその象徴性が反映されます。家を建てる際には四神の方位を考慮した配置にすることで、良い運気や環境を得られると信じられています。このように、四神相応は文化的な象徴性を持つだけでなく、実生活にも影響を与える重要な要素です。

2. 風水の基本概念

2.1 風水の起源と歴史

風水は、中国の伝統的な環境調和の思想に基づく実践であり、その起源は古代中国の周朝にさかのぼります。最初は、風水は土地の選定や家屋の配置に関する技術として発展し、特に墓地や祭壇の設置において重要視されました。風水という言葉自体は、「風」と「水」の二つの自然要素に由来しており、これらは生命と運気の流れを象徴しています。

歴史を通じて風水は様々な流派や技術の発展を見せてきました。唐代の頃には、風水は既に滑らかな都市計画や建築に影響を与え、明清時代には普及が進みました。特に、中国全土で盛んに風水師が活動し、皇帝や貴族からも重要視され、国家政策にも影響を及ぼすようになりました。

現代においても、風水は多くの人々に受け入れられ、都市生活の中で幸運を呼び込むための手段として利用されています。例えば、家を建てる際には風水を考慮し、方位や周囲の環境に合わせた設計が行われることが一般的です。このように、風水は古代から現代まで続く深い歴史を持ち、今なお広く実践されています。

2.2 風水の基本原則

風水にはいくつかの基本原則が存在し、これが環境と人間との調和を保つための鍵となります。その一つが「気」の流れです。「気」とは、自然界に存在するエネルギーのことであり、良い気が流れる場所では、運気や活気も良くなるとされています。そのため、風水では必要な場所に「気」を集め、不要な場所からは掃除や整理整頓によって「気」を流すことが重要です。

また、風水では「五行説」に基づく考え方が取り入れられています。木、火、土、金、水の五つの要素が互いに関係し合い、そのバランスが取れていることが豊かさや幸運をもたらすとされます。例えば、木が火を育て、火が土を生み、土が金をもたらすという流れが大切です。風水師は、これらの要素を考慮して、住環境を整え、運を引き寄せる方法を伝授します。

さらに、風水は方位や空間の配置にも大きく依存しています。特定の方位に特定の要素を配置することで、運気を呼び寄せると信じられています。例えば、家の北側に水を象徴するものを置くことで、富や繁栄が増すと考えられています。このように、風水は自然の調和と個人の運や幸福を結びつける方法論と言えます。

2.3 風水における環境の影響

風水では、周囲の環境が人々の生活や運気に大きな影響を与えると信じられています。自然の形成や家のレイアウトが、運の流れにどう作用するかを理解することが、風水の本質的な考え方です。たとえば、家の近くに山や川がある場合、その形状や位置がどのように影響するかを考慮します。山が家を守る役割を果たす一方で、流れる川は豊穣や運の流れを象徴するとされ、これを活かした配置が望ましいとされます。

また、家の内部の配置も非常に重要です。例えば、寝室の位置や家具の配置によって「気」の流れが変わり、結果として家族の健康や幸福に影響を及ぼします。家具の角がベッドに向かうような配置は、ストレスや不安を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。このように、風水は周囲の環境が生活全般に与える影響を深く探求し、その調和を講じることで、良好な運気を確保しようとするものです。

3. 四神相応と風水の共通点

3.1 自然との調和

四神相応と風水の根底にある共通した考え方は、「自然との調和」です。四神はそれぞれが持つ方位の象徴として、自然の力を借りることで人々の生活に良い影響を与える存在です。この考え方は、自然と人間の関わりを理解し、調和を保つことがいかに重要であるかを教えてくれます。

風水もまた、自然のエネルギーを考慮した実践であり、環境との調和が不可欠な要素とされています。自然界の気の流れを読み解き、適切な配置や装飾の方法を通じて、住環境を整えることが重視されます。したがって、両者は自然との共存を強く意識している点で共通しています。

このような自然との調和を意識することは、環境保護の観点からも現代において重要です。風水や四神相応の考え方は、現代人が自然と調和し、持続的な生活を送るための知恵として復活しつつあり、ますます注目されています。

3.2 精神的側面の重視

四神相応と風水は、いずれも精神的な側面を重視しています。四神はそれぞれ象徴する理念があり、これらが人々の精神的な安定や幸福に寄与すると考えられています。例えば、玄武は安定と保護を象徴し、家庭の安心感をもたらします。青龍は成長や新しいチャンス、白虎は成功や勝利を象徴し、それぞれが人々の精神面に寄与する存在です。

風水においても、環境が人々の感情や精神状態に与える影響は極めて重要です。良好な風水が整えられた場所では、心が落ち着き、幸運が訪れると考えられています。このため、家や職場の配置や装飾に気を配り、穏やかで心地よい空間を作ることは精神的な側面を支える上でも意義があります。

さらに、風水や四神相応は、儀式やお祭りを通じて伝承される精神性を持っています。これらを実践することで、コミュニティ全体の連帯感や精神的なつながりが深まり、幸福感が増すことができます。このように、四神相応と風水は、物理的な環境だけでなく精神的な側面についても深い洞察を与えてくれる教えなのです。

3.3 運気と富の関連性

四神相応と風水のもう一つの共通点は、運気や富との関連性です。四神の象徴は、自然現象や人間社会の豊かさに直結しています。青龍、白虎、朱雀、玄武それぞれがもたらす運気は、 prosperity(繁栄)や成功、安定に結びついています。特に、青龍や朱雀は豊穣や幸運を象徴するため、事業の成功や家庭の平安を祈る際に特に重視されます。

風水でも、運気や富を考慮した実践が広く行われており、財運を向上させるためには、特定の空間に特定の要素を配置することが重要とされています。例えば、家の南側に水の要素を配置することで、財運を引き寄せると信じられています。このように、両者は運気や富の関係を重視し、実生活において具体的に活用される知恵を提供しています。

また、運気や富は人々の生活に直結する問題であり、これこそが四神相応と風水が今日でも関心を寄せられている理由の一つでもあります。人々が繁栄や幸福を追求する中で、これらの教えが活用され続けることは、古代から続く伝統が今も新しい価値を持ち続けることを示しています。

4. 四神相応と風水の違い

4.1 理論的アプローチの違い

四神相応と風水の第一の違いは、その理論的アプローチにあります。四神相応は、主に神話や伝説に基づいた象徴的な解釈が中心であり、特定の神々を通じて自然や環境との関係を探ります。青龍、白虎、朱雀、玄武という四つの神々の特性や役割を理解することで、人々は自らの生活や運の流れをどう整えるべきかを学びます。

一方、風水は環境科学や物理的な空間の配置に基づく理論的枠組みに重点を置きます。風水では気の流れや五行のバランスが重視され、具体的な配置の方法や方位について細かく考察されます。風水は実践的な技術であり、実際に効果を得るための手順が体系化されています。

この点において、四神相応は神秘的で哲学的な側面が強く、風水はより実践的で科学的な側面が際立っています。このようなアプローチの違いは、各々の文化や考え方に影響を与える要因にもなっています。

4.2 使用する象徴や要素の違い

四神相応と風水のもう一つの大きな違いは、使用する象徴や要素にあります。四神相応は、特定の神々を中心に据え、その神々の象徴を大事にします。例えば、青龍は西方を、白虎は東方を、朱雀は南方、玄武は北方を象徴し、それぞれが持つ意味や役割によって、生活への影響を探ります。このような神々の象徴は、文化的な物語や歴史に根ざしており、人々の精神的な支えとなっています。

一方、風水では具体的な要素、すなわち自然界の五つの元素(木、火、土、金、水)や、特定の形状や色などが重要視されます。風水においては、これらの要素がどのように組み合わされ、影響を与えるのかが考察されます。例えば、木が生じる場所には火の要素を、土に金の要素を加えることで、それぞれが引き起こす影響を調整します。

このように、四神相応は神々からの教訓や象徴を重視し、風水は自然の要素や空間配置に基づいて実際の生活に効果をもたらす手法としての側面が強いです。両者は異なる視点から自然との関係を探求し、文化的な背景をもとに発展してきました。

4.3 実践における差異

実践においても、四神相応と風水のアプローチには明確な違いがあります。四神相応は、特定の神に対する信仰や祈願が中心となり、儀式や祭りにおいて神々の霊を呼び起こすことが重要とされます。このため、各地域で行われる祭りや儀式は、四神の特性に基づいて手順が定められており、参加者はその神聖な力を信じて行動します。

一方、風水では、具体的な環境における物理的な配置が重視され、家の設計やインテリアの配置において実践されます。例えば、風水師は実際の家やオフィスに訪問し、気の流れや要素のバランスを見ながら、どのように家具を配置すべきかを提案します。このように、風水はより実践的であり、生活に直接的な影響を与えることを目的とした技術です。

したがって、四神相応は神話や信仰に基づく精神的な側面が強いのに対し、風水は環境科学に基づいた実践的かつ物理的なアプローチとして位置付けられています。これによって、両者は異なる目的や効果をもたらしつつ、人々の生活に価値を提供しています。

5. 四神相応と風水の現代における影響

5.1 現代社会における活用

四神相応と風水は、現代においてもさまざまな形で活用されています。特に、住宅やビジネスの設計において、運気や豊かさを考える上で重要です。多くの人々が新しい家を購入したり、オフィスを設計する際に、四神相応や風水の考え方を取り入れているため、その影響力は非常に大きいと言えます。

最近では、風水の理論を取り入れたインテリアデザインや建築も増えており、店舗やオフィスビルの設計にも風水的な配慮がなされています。例えば、カフェや美容室など、訪れる客様の運気を良くするために、環境を整えることで集客や売上向上を目指す店舗が増えています。

また、四神相応も、地域の祭りやイベントの中で引き続き大切にされており、文化的アイデンティティを守る役割も果たしています。自然環境との調和を意識することで、人々がより良い生活を送る手助けとなっているのです。

5.2 日本における受容と適応

日本においても、四神相応と風水は多くの人々に受け入れられ、様々な形で適応されています。特に、四神相応は日本の神道や民間信仰に融合し、地域の祭りや行事の中に取り入れられています。例えば、東方にある青龍を象徴する神社があり、そこでは青龍に祈ることで生活の安寧が願われます。

風水に関しても、日本では気の流れや方位を重視する傾向が見られるようになりました。住宅の設計やインテリアデザインに風水を取り入れることが一般的になり、自分自身や家族の運気を改善しようとする人々が増えています。また、特に都市部では、ビジネスの成功を狙うために風水を取り入れる店舗も多く、実際の効果を実感する声が聞かれます。

このように、四神相応と風水は日本の文化の中でも根付いていき、伝統的な価値観を守りながらも現代のニーズに合った形で進化しています。伝承された知恵が新たな息吹を得て、広がっていく様子は非常に興味深いものです。

5.3 未来の展望と可能性

四神相応と風水の未来は、ますます重要性を増していくことが予想されます。環境問題への関心が高まる現代社会において、自然との調和を重視する両者の考え方は、持続可能な生活や地域振興に寄与する可能性があります。例えば、都市開発プロジェクトにおいて、風水の原則を取り入れた設計が採用されることで、人々の生活環境が向上し、地域社会の活性化が図られるでしょう。

また、癒しや心の安寧を求める人々が増える中で、四神相応や風水の精神的な側面も注目されることが予想されます。マインドフルネスやウェルネスを重視する流れの中で、環境整備を通じて心の平和を得ることができるといった理解が広がるかもしれません。

最後に、国際的な文化交流の中で、中国文化や風水、四神相応の知識が他の国や地域に広がり、異なる文化と融合することで新たな価値が生まれることも期待されます。

このように、四神相応と風水は、ただの伝統や神話にとどまることなく、現代社会で新たな形で重用され、未来に向けた可能性を秘めています。これらの教えを生活に活かすことで、私たちは自然との調和を保ちつつ、より良い未来を築いていくことができるのです。

終わりに

四神相応と風水は、中国の伝統文化の中で深く根付いており、それぞれが独自の歴史や考え方を持ちながらも、多くの共通点を持っています。自然との調和を重視する点や、運気や富に関連づけられることは、現代社会においても有益な教訓を提供しています。この二つの概念を通じて、私たちは豊かな生活を送り、また歴史や文化を尊重しながら、未来に向けた道を切り拓いていくことができるでしょう。