中国の武道は、何千年も前から続いている伝統的な文化の一部であり、武道を通じて身体の鍛錬だけでなく、精神的な成長も追求されてきました。武道にはさまざまな技術や流派が存在し、その中でも刀は特に重要な武器として位置付けられています。刀の使用は、単なる戦闘や競技にとどまらず、深い文化的意義も持っています。本記事では、中国武道における刀の使用について詳しく探っていきたいと思います。

1. 武道の歴史

1.1. 古代中国の武道の起源

古代中国における武道の起源は、狩りや戦争に由来しています。時代を遡ると、紀元前3000年頃には、武器としての石器や木の棒を使用していた痕跡が見つかっています。当時、武道は戦士たちの生存技術であり、戦闘技術を磨くことが重要視されていました。このような基盤から、武道はさまざまな流派や技術に発展していきました。

特に春秋戦国時代には、各国の武将が競い合い、さまざまな武道流派が生まれました。この時期、武道は単なる戦闘技術から、哲学的な思想や道理を含むものへと変化していきました。古代の武道書「武経七书」には、戦術や立ち回り、さらには精神性に関する考え方が記されています。これにより、武道は戦いの技術を超え、深く斬新な文化的表現ももたらしました。

1.2. 武道の発展と変遷

武道は時代と共に変化を遂げてきました。漢代には武道が王朝の正当性を示す重要な要素となり、武将たちは戦の際に卓越した武道を披露することが求められました。この時期の武道の発展は、特定の技術や形ができ上がり、より体系的になります。しかし、唐代や宋代に入ると、武道はさらに多様性を増し、武士や一般市民にも広がっていきました。

特に宋代には、武道が民間にも普及し、群衆の娯楽や行事に欠かせない要素となります。この頃には「演武」や「武道大会」が誕生し、人々が集まって武道を楽しむ文化が形成されました。このように武道は、単に戦のための技術ではなく、社会の一部として広く認知されるようになりました。

1.3. 武道と中国哲学の関係

中国の武道は、儒教や道教、仏教など、多くの哲学と深く結びついています。武道を通じて追求されるのは、単なる勝敗ではなく、自己の内面を見つめ直すことや、他者との調和を重視することです。例えば、道教においては自然との調和を重んじるため、武道もその思想と共鳴し、動きにおいても「無為」の概念が取り入れられています。

また、儒教の影響を受けた武道は、礼儀や尊敬、倫理観を重視します。武道の場では、対戦相手への尊重が非常に重要です。勝者が敗者をいたわる姿は、儒教的な価値観に裏打ちされた行動とも言えるでしょう。このように、武道は単なる戦いの技術ではなく、人生そのものを豊かにするための哲学的な探求でもあるのです。

2. 武道の流派

2.1. 主要な武道流派の紹介

中国武道には数多くの流派が存在し、それぞれに独自の技術や理論があります。有名な流派としては、少林拳、太極拳、八卦掌などが挙げられます。少林拳は、その力強い動きと攻撃的なスタイルで知られており、主に戦闘を目的とした技術が多く含まれています。一方、太極拳は、ゆったりとした動きで内面の調和を重んじ、健康を追求する側面があります。

また、八卦掌は、その独特な歩法と円の動きで戦うスタイルが特徴です。この流派は、しなやかな動きの中に強力な反撃の要素も含まれており、相手の動きに応じた柔軟な戦術が求められます。各流派はそれぞれ異なる特性を持ちながらも、共通するのは身体の能力を高めるだけでなく、精神的な成長を促す点です。

2.2. 各流派の特徴と技術

例えば、少林拳では、力強い打撃や投げ技を中心に、多様な技術を基にした動きが行われます。特に、少林寺で磨かれた武道は、その厳しい修行と剛直な体力づくりによって、肉体だけでなく感情のコントロールも培われることが目的とされています。これに対して、太極拳は「ゆっくり、静かに、柔らかく」がキーワードであり、外面的には戦いとは捉えられにくいですが、実際は非常に高い技術が背景にあります。

また、八卦掌の特徴は、円を描くように動くことによって、相手の攻撃を巧みにかわしながら反撃する能力にあります。各流派の技術は、戦いの状況に応じて柔軟に変化し、より効果的に相手を制圧するための戦術で満ちています。

2.3. 流派間の相互影響

中国武道の流派は互いに影響を与え合い、発展してきました。たとえば、少林拳と太極拳の間には、力学的な原則や技術的な側面での融和が見られることがあります。一部の流派の技術が他の流派に組み込まれることにより、新しいスタイルの形成が促進されます。こうした相互作用は、武道全体をより豊かにし、継承することでさらに深化していくのです。

流派間の影響は、修行者たちの交流を通じても行われます。異なる流派の武道修行者たちが大会などで対戦し、互いの技術を学び合うことは、武道の発展に寄与しています。このように、流派同士の相互作用は、単なる競争ではなく武道の文化を広げる重要な要素となっています。

3. 武道における武器の使用

3.1. 武器の種類と役割

中国武道において、武器は戦うための重要なツールとして位置づけられています。刀、剣、槍、棍など多様な武器が使用され、それぞれの武器が持つ特性に応じた戦術が展開されます。特に刀は、その扱いやすさと戦闘における効率性から、武道修行者にとって欠かせない武器の一つです。

刀は村の防衛のためだけでなく、高貴な者たちの身を守るためにも使われました。古代中国では、刀や剣が持つ象徴的な意味合いも重要であり、多くの場合、忠誠や戦士の名誉を示すものとして扱われました。刀を持つことは、単に戦う準備ができているという意味だけでなく、死を恐れずに立ち向かう姿勢をも象徴しています。

3.2. 武器を使った技術と戦術

刀を使用する際の技術や戦術は、その流派によって異なります。少林派では、刀を用いた攻撃を直接的に行い、素早い動きで相手を制圧します。一方、太極拳では、刀を用いた技術が優雅な動きとともに展開され、相手の力を利用して反撃するスタイルが特徴的です。このように、刀は違った視点から使用されることが多いです。

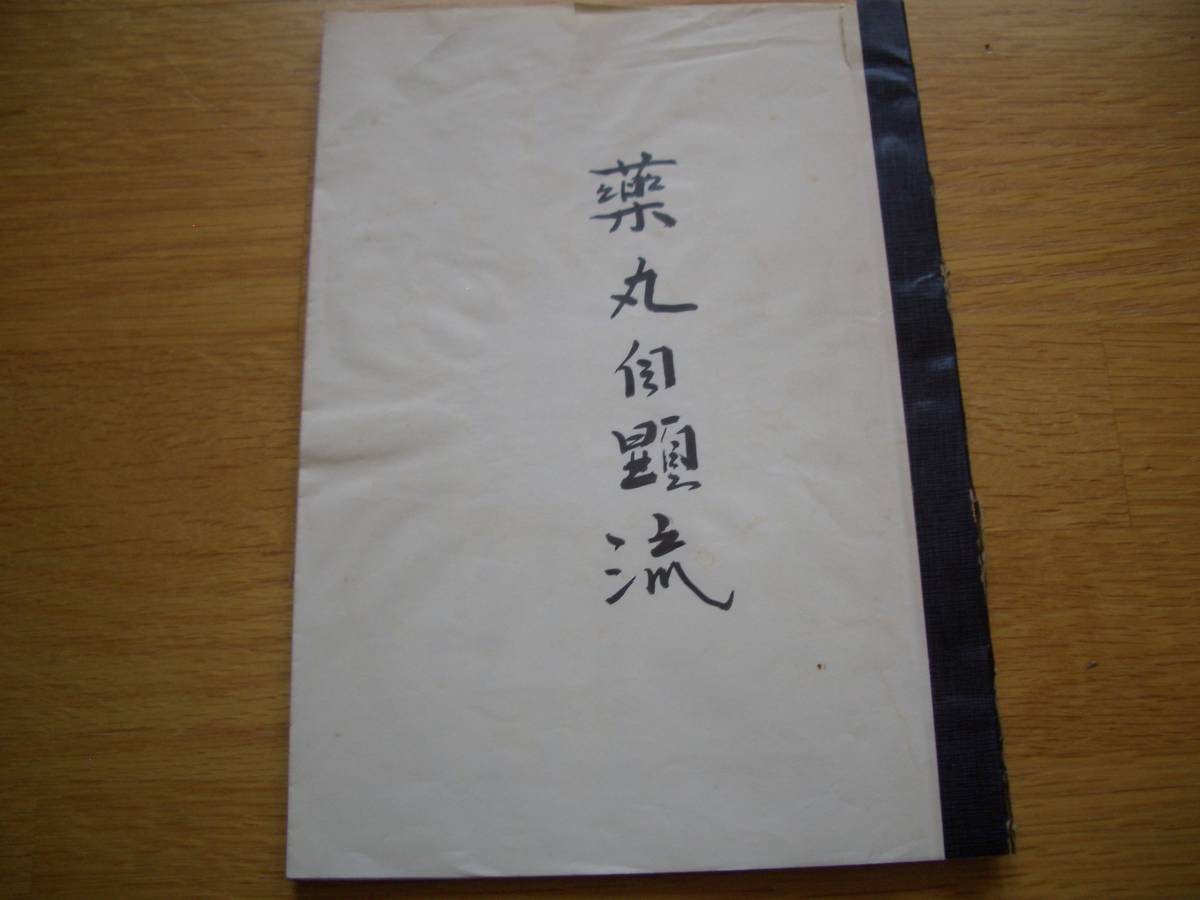

具体的な技術としては、「刀の舞」があります。これは、刀を用いた武道の演舞スタイルであり、さらなる表現力が求められる技術です。技術の実行過程には、流れるような動きの中での力強さと、優雅さが必要とされ、特に高い技術が求められます。また、刀の技術は、精神的な集中力やコントロールも必要です。各流派ごとに異なる刀技が存在し、それぞれの流派の特徴が表れています。

3.3. 武器使用の文化的意義

中国武道における武器の使用には、文化的にも認識される深い意味があります。武器を使うことで、戦士の精神的な成長が促進されるとともに、武道の美学が体現されます。刀を振るうことは単なる攻撃手段ではなく、自己を表現するアートでもあるのです。

武器は、現代においても武道の重要な要素として位置づけられています。例えば、武道を学ぶ者が刀を使うことで、リーダーシップや責任感、自己制御を学ぶことができるのです。また、刀は武道の伝統を継承し続ける役割も果たしており、文化的な遺産としての意義を持つことが強調されています。

4. 中国武道における刀の使用

4.1. 刀の種類と特徴

中国武道において使用される刀は、さまざまな種類があります。最も一般的なのは、二つの刃を持つ「双刀」や、片刃で曲線を描く「西洋式刀」です。双刀は、攻守のバランスが取れた非常に使いやすい武器であり、武道の中でも特に人気があります。一方、片刃の刀は、曲線の形状が相手の攻撃を受け流すのに非常に適しています。

また、刀の特徴として、刃の鋭さとバランスが重要な要素となります。良質な刀は、軽量で扱いやすく、剛性を持ちながらも柔軟性も備えている必要があります。このように、多様な刀の中から選ばれる武器は、使う者のスタイルや技術に合わせて変化するでしょう。

4.2. 刀を用いた技術の解説

刀を使用した技術には、さまざまな流派において特有の技があります。例えば、少林派における「劈刀」は、素早い動きで敵を切り裂く技術であり、相手が予想もしない隙を狙うことを目的としています。また、太極拳では、「刀の太極」があり、柔らかい動きを通じて相手の力を受け流しつつ、タイミングを測って反撃を行います。

さらに、刀を使用する際の技術には心技体の連動が求められます。技術の習得には、身体的な運動だけでなく、集中力や精神的な成長が必要です。刀の技術は、身体の使い方、力の加え方など、身体全体を使った動作が求められます。そのため、刀を使った技術は単なる戦闘の手段ではなく、精神的な鍛錬をも促進するものとなっています。

4.3. 刀術の歴史と現代の実践

刀術は、古代より受け継がれてきた伝統的な武道の一部であり、その歴史は長いものがあります。時代の変遷を経て、刀術は徐々に進化し、現代に適用される形に変化しています。特に近年では、刀術の伝承が重要視され、武道学校や道場での稽古が盛んに行われています。

現代の刀術は、単なる戦闘技術としてではなく、自己探求の手段としての側面も持っています。多くの人々が武道を学ぶ中で、心身の健康やストレス解消、さらにメンタルな強さを手に入れることを目的としています。刀を使った武道は、自己成長を促し、自信や決断力を高める手段とされています。

5. 武道と精神性

5.1. 武道における精神訓練

武道は、技術を磨くためだけのものではなく、精神的な成長も重要な要素です。武道における精神訓練は、心の静けさや集中力を育むことを目的としています。例えば、太極拳の練習は、内面のバランスを取るために充実した深呼吸と瞑想を含むことが多いです。この過程で、日常生活でのストレスや不安を軽減する効果が得られます。

精神的な訓練には、感情のコントロールも含まれます。武道では、相手と戦う際に自身の感情を抑えることが求められ、負けた場合の悔しさも受け入れる必要があります。これにより、自己の成長が促進され、武道を通じて「自分を知る」ことができるのです。

5.2. 武道がもたらす心の平和

武道を実践することで得られる心の平和は、ほんとうに貴重です。武道は、身体と心をつなぐ手段として、人々に穏やかさを提供します。稽古を通じて体を動かすことで、心の中の雑念を排除することができ、静けさを得ることが可能になります。武道に取り組むことで、日常生活の中で心を落ち着ける力を養うことができるのです。

例えば、武道の修行を通じて、自分自身と向き合うことで、心の奥に潜んでいる問題や不安を理解し、解消する手助けにもなります。武道が提供する心の平和は、ストレスの対処や生活の質を向上させるためにも重要な役割を果たしています。

5.3. 武道と自己成長の関係

武道は、単なる技術の習得ではなく、個人の成長に直結しています。武道を学ぶ過程では、努力や忍耐、競争心が必要であり、その中で自分自身を高めていくことが求められます。武道の稽古を通じて得られる強さや自信は、日常生活にも良い影響をもたらします。

自己成長には、自身の限界を超えて技術を磨くことや、多様な人々と出会う機会を得ることも含まれます。武道の修行を通じて、他者との絆を深めたり、年齢や背景が異なる仲間たちとの交流を楽しむことも貴重です。これにより、武道を学ぶことは、身体だけでなく、心や人間関係に至るまで幅広く影響を持つものとなるのです。

6. 現代における中国武道

6.1. 中国武道のグローバル化

近年、中国武道は国内外での注目が集まっています。武道の教室や道場は世界中に広がり、日本やアメリカをはじめとするさまざまな国で武道の修行が行われています。この流れの中で、武道は単に戦いの技術だけではなく、文化的な交流の手段としても再評価されています。

世界の多くの人々が中国武道に触れる中で、中国文化や哲学への理解が深まる機会が増えています。また、国際的な武道大会が開催され、異なる国の武道家たちが集い、お互いの技術を披露し合う場となっています。このようなグローバル化は、武道界全体を活性化させ、技の向上や国際的な親交の構築に寄与しています。

6.2. 社会における武道の役割

武道は、社会において多岐にわたる役割を果たしています。武道は身体能力を向上させるだけでなく、精神的な安定やリーダーシップの培養を促進するため、学校や企業でも取り入れられることが増えています。特に若者たちは、武道を通じて礼儀や規律を学び、社会に貢献できる人材を育成するための手段として利用されています。

さらに、武道はアンチエイジングの観点からも注目されており、健康維持やストレス緩和の手段として支持されています。現代社会において、武道が提供する身体的および精神的なメリットが、多くの人々に受け入れられています。特に高齢者が武道を学ぶことで、身体を動かす楽しさを体験し、健康を維持することが期待されています。

6.3. 武道の普及活動と教育プログラム

武道の普及活動は、多くの団体や個人によって積極的に行われています。学校やコミュニティセンターでの武道教室、ワークショップを通じて、武道の素晴らしさを伝えるプログラムが展開されています。また、オンラインでの指導も普及し、世界中の人々が簡単に武道にアクセスできるようになっています。

教育機関でも、武道を取り入れたカリキュラムが開発されています。武道を通じて、自己表現の力を育てること、そして体を使った学びを促進することが目的とされています。これにより、武道は若者たちに自己管理能力や社会性を学ぶ場なっているのです。また、国際的な交流プログラムを通じて、異文化理解を深める機会も提供されています。

終わりに

中国武道における刀の使用は、単なる技術の習得に留まらず、精神的な成長や文化的意義を含む豊かなものです。刀を学ぶことを通じて、自身の限界を知り、他者とのつながりを深めることができます。また、現代においては、中国武道が国際的に広がることで、多くの人々にその魅力が伝わり、体験されています。武道は心身を鍛えるだけでなく、その背後にある哲学や文化を通じて、自らの可能性をさらに広げる手段であるといえるでしょう。