中国における二子政策は、家族のあり方や社会に大きな影響を与えてきました。この政策に対する反応や意見は、一般市民から専門家に至るまで多岐にわたり、さまざまな視点が存在します。本記事では、二子政策の社会的反応とその意見について、歴史的背景や具体的な影響を通じて深堀りしていきます。

1. 中国の家族観の歴史的背景

1.1 古代中国の家族構造

古代中国では、家族は社会の基本単位と考えられていました。特に儒教の影響を受けた家庭では、男性が家族の中心となり、女性は家事を担うという明確な役割分担がありました。家族の絆は非常に強く、祖先を敬う文化が根付いていました。このような家族構造は、長年にわたり中国社会を支える土台となってきました。

例えば、古代の家族は、三世代あるいは四世代が同居することが一般的であり、祖父母や両親、子どもたちが協力して家業を継ぐというスタイルが主流でした。こうした家族のあり方は、経済的な支え合いだけでなく、倫理的な規範をも育む存在でした。

1.2 家族観の変遷と社会的要因

20世紀に入ると、中国の家族観はさまざまな社会的要因によって大きく変化しました。特に、経済発展や都市化が進む中で、家族の形態が核家族化する傾向が強まりました。また、教育環境の変化や価値観の多様化も影響を及ぼし、個人主義が徐々に広がっていきました。

たとえば、教育を受けた女性が職場で活躍することが一般的になるにつれ、家庭内での役割も変わってきました。これにより、男女平等の意識が高まる一方で、家族の絆が弱まる懸念も生まれました。こうした変遷は、後に二子政策が導入される背景にも繋がっています。

1.3 現代中国における家族観の特徴

現在の中国では、伝統的な家族観と現代的な価値観が交錯しています。都市部では、核家族が主流となり、親子の関係が密接である一方で、自由なライフスタイルを求める若者たちも増えています。特に、結婚や出産に対する考え方が多様化し、例えば「婚活」や「子どもを持たない選択」をする人々も現れました。

こうした現象は、情報技術の発展や経済的な安定が背景にあり、個人が自分のライフスタイルを選択する余地が広がっています。しかし、その一方で、伝統的な家族の価値観と現代の新しい考え方との間で葛藤が生じることも少なくありません。このように、現代の中国における家族観は非常に複雑で動的なものとなっています。

2. 二子政策の概要

2.1 二子政策の導入背景

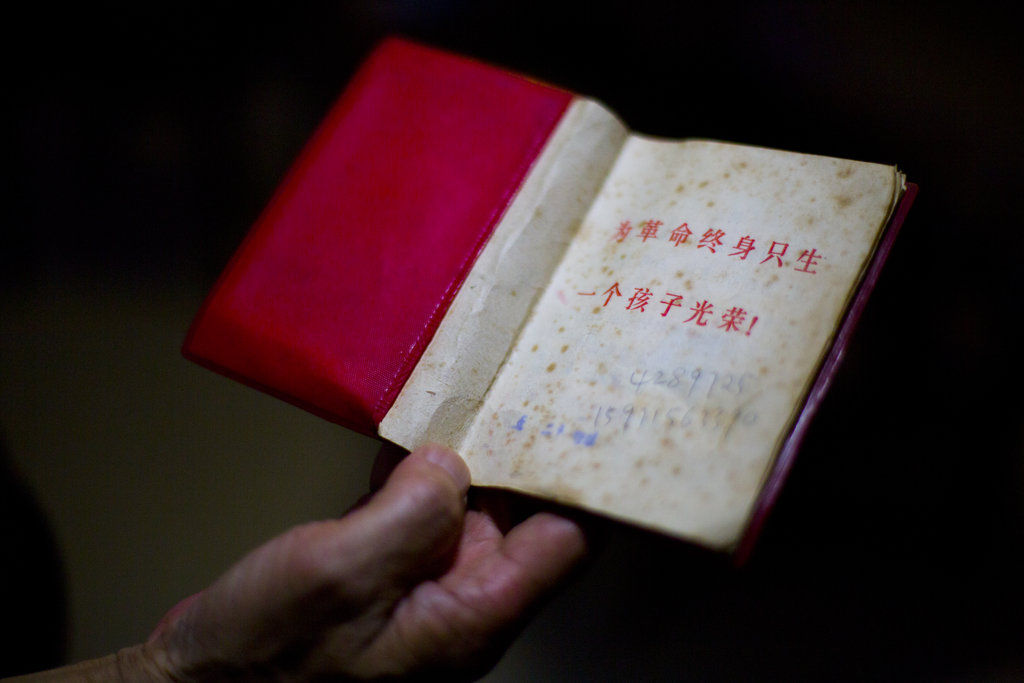

二子政策は、1980年代に中国で導入された一人っ子政策の後、人口抑制を目的に2015年に正式に導入されました。一人っ子政策の影響で、中国の出生率は著しく低下し、高齢化が進む中で労働力不足の懸念が高まりました。このままでは将来的に経済成長が鈍化すると考えられ、二子政策の必要性が増していきました。

具体的には、人口構成の歪みが問題視されており、若者の数が減少することで社会活動に影響を及ぼす可能性が指摘されていました。そのため、政府は二子政策を通じて出生率を引き上げ、持続可能な社会を築こうとしました。

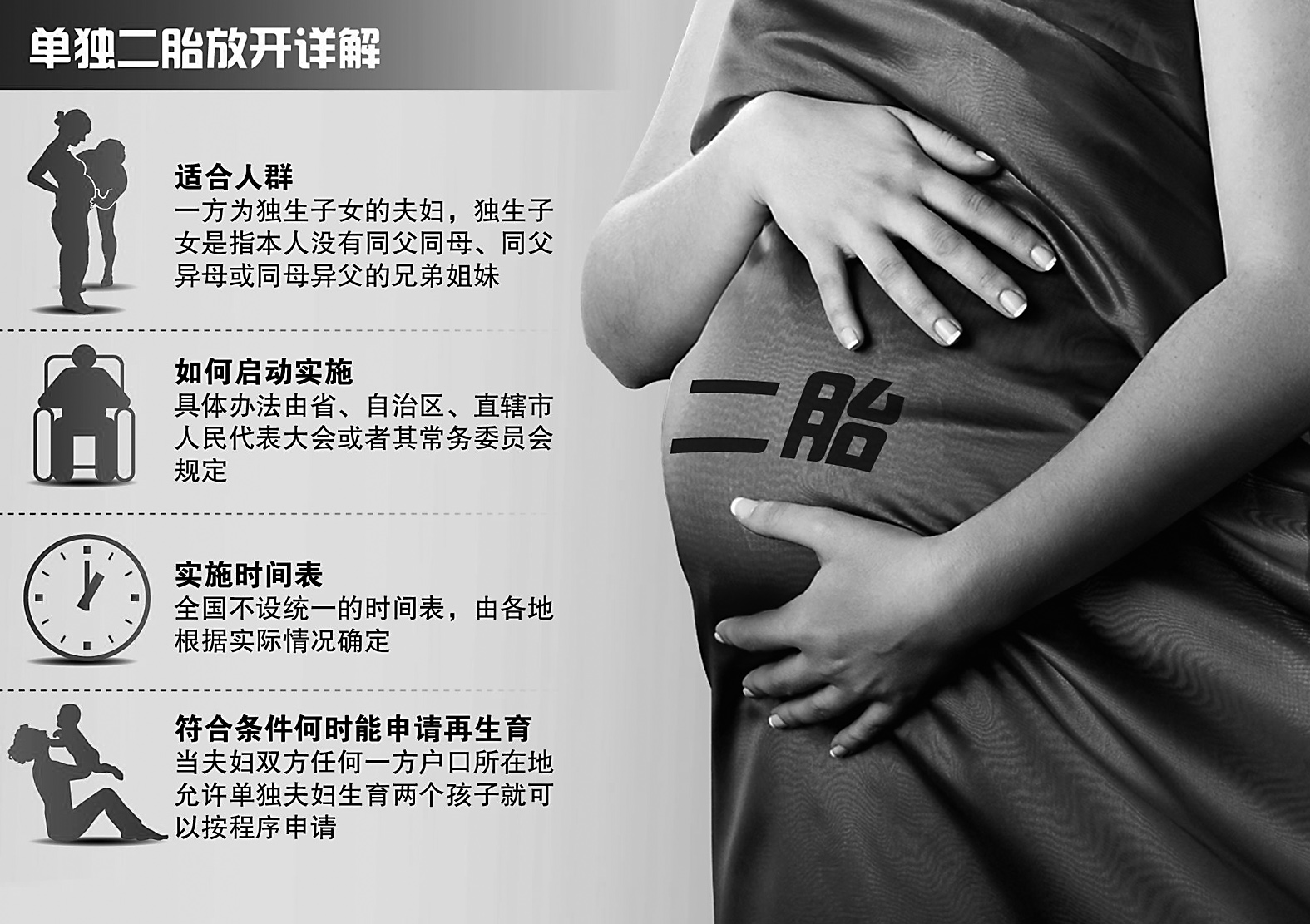

2.2 政策の主な内容

二子政策は、すべての夫婦が2人の子どもを持つことを許可するもので、これにより出生率の向上を期待していました。具体的には、一人っ子政策下で認められていた特定の条件(農村部の家庭、第一子が女の子の場合など)を緩和し、全国的に適用する形となりました。この政策は、数十年にわたる厳しい制限からの脱却を意味しました。

しかし、二子政策にはいくつかの条件もありました。例えば、2人目の子どもを持つ場合、夫婦共に成人であることや、第一子の出生から一定の期間を置くことが求められました。また、地方ごとに異なる実施状況や政策の細部にもばらつきが見られました。

2.3 二子政策の目的と期待される効果

二子政策の導入により、政府は次のような具体的な目的を掲げました。まず、出生率を増加させることで、高齢社会への対応を図ること。また、将来的な労働力の確保と経済成長を持続可能にすることも大きな目標でした。

さらに、2人目の子どもを持つことを奨励することで、男女比のバランスを改善し、女性の地位向上にも寄与することが期待されました。こうした政策が成功することで、家族のベースが広がり、次世代の育成にも良い影響を及ぼすとされていました。

3. 二子政策の影響

3.1 家族構成の変化

二子政策の導入後、中国の家族構成には顕著な変化が見られました。特に、複数子どもを持つ家庭が増えることで、核家族からより広い意味での家族ネットワークが形成されつつあります。これにより、兄弟姉妹との絆も強まり、サポート体制が充実することが期待されています。

例として、都心部では住宅事情も変わり、複数子どもを抱える家庭が一緒に住む環境が整ってきました。親族同士が助け合う文化が再度生成されることで、地域社会の結束も強まる可能性があります。

3.2 経済への影響

経済面では、二子政策の影響が様々な方向で現れています。一方で、子どもを持つことで、教育費や生活費が増加するため、経済的な負担が大きくなることも考慮されなければなりません。特に都市部では、教育や育児にかかる費用が高いため、家庭が経済的に圧迫される事例も多くあります。

しかし、長期的には二子政策による人口の増加が市場の拡大につながると期待されています。労働力の増加や消費市場の活性化により、経済のさらなる発展が見込まれるため、政府はこの面においても大きな期待を寄せています。

3.3 教育や育児に対する影響

教育や育児については、二子政策の導入が新たな課題をもたらす一方で、機会も増加させる効果が見られています。子どもが2人いる家庭では、兄弟姉妹がいますので、相互に学び合う機会が増え、社会性や協調性が育まれることが期待されています。また、家庭内での教育に対する重視度が高まり、親が子どもの教育に積極的に関与することで、教育の質が向上する可能性もあります。

ただし、教育環境や保育施設の整備が追いついていない地域も多く存在します。特に地方では教育資源が限られているため、親がどのようにして子どもに質の高い教育を提供するかが大きな課題となっています。

4. 社会的反応と意見

4.1 一般市民の反応

二子政策に対する一般市民の反応は、さまざまです。特に子どもを持つことに対する意識が変わったことから、「2人目を持ちたい」と考える家庭が増えています。一方で、経済的な負担や育児の大変さを考えると、二子目は躊躇するという意見もあります。若い世代にとって、結婚や出産のタイミングがますます厳しくなり、現実的な選択肢を重視するようになっています。

例えば、友人や親からの圧力を感じつつも、個人のキャリアや生活スタイルを重視する動きが見受けられます。多くの人々が「一人でも十分」と考えるようになり、特に都市部では子どもを持たない選択肢を選ぶ人も増加しています。

4.2 専門家や学者の見解

専門家や学者の間では、二子政策の賛否が分かれています。一部では家族の再構築に対して期待を寄せる一方で、人口増加に対する懸念も根強いです。特に社会学者たちは、出生率の上昇が必ずしも社会問題の解決につながらない可能性を指摘しています。必要な教育制度や福祉システムの整備が不十分な場合、出生率が上がってもそれによる良い結果が得られないかもしれないという慎重な意見があります。

また経済学者からは、二子政策による人口増加が、果たして持続可能な経済成長に結びつくのかどうかという疑問も呈されています。抑制的な政策から解放された国民が、果たして安定的な生活を送るための基盤を持っているのかどうかが重要な課題です。

4.3 メディアの報道と世論形成

メディアにおいても、二子政策は大きな話題となっています。報道は、一般市民の感情や政策の影響を反映するものが多く、批判的な視点も広く取り上げられています。また、SNSの普及により、市民の意見が直接伝わる場面が増え、リアルタイムでの意見交換が活発化しています。

特に、二子政策に賛成する意見としては、将来的な社会の持続可能性を重んじる声が多く見られます。反対意見としては、経済的な負担や育児のストレスに関する注意喚起が行われています。市場や社会の変化を受けて、世論形成はますます複雑さを増しています。

5. 二子政策の未来と課題

5.1 今後の政策展望

二子政策の未来については、政府の意向や国民の反応により変化が見込まれています。出生率向上のための方策が必要とされている中、政策が適時見直される可能性があります。未来の中国においてどのような家族観が育まれていくのか、随時注目されるところです。

政府は今後、出生率促進のために福祉制度や育児サポートを強化することが求められています。例えば、より恵まれた育児休暇制度や経済的助成金の拡充など、実効性のある施策が期待されます。

5.2 社会問題としての課題

二子政策の導入にもかかわらず、出生率が上がらない場合、さらなる問題が浮き彫りになる可能性があります。特に、教育環境や経済的負担が解決されない限り、多くの家庭が子どもを持つことを躊躇する状況が続くでしょう。また、伝統的な価値観と現代的な価値観が衝突する中で、家族のあり方を再定義することも重要な課題です。

さらに、男性中心の社会構造が影響して、女性の立場が弱いままであり続けることも問題として指摘されています。男女平等が進まない限り、家計や育児における負担の不均衡は解消されず、真の家族の幸せが追求されることは難しいでしょう。

5.3 家族観の変化への対応策

家族観の変化に対する対応策として、地域コミュニティの強化が必要です。家族の形や子育てのスタイルは多様化しているため、地域が一体となって支援し合える環境を整えることが求められています。また、家族以外にもサポートを提供するネットワークを建立することも重要です。

例えば、地域での親同士の交流会や育児に関するセミナーは、家庭の負担軽減という観点からも非常に有効です。親が孤立せず、互いに支え合うことで、より良い育児環境が整います。

6. 結論

6.1 総括と今後の展望

二子政策は、中国の家族観や社会構造に多大な影響を及ぼしており、その反応や課題も多様です。一般市民から専門家までさまざまな意見がありますが、今後の社会においてどのように家族を支え合っていくかが重要なポイントです。

今後は、政策の見直しや改善が不可欠であり、持続可能な社会の構築に向けた取り組みがますます求められるでしょう。

6.2 家族観の重要性と持続可能な社会づくり

中国の家族観は、伝統的な価値観と現代的な価値観が複雑に絡み合っています。これを踏まえたうえで、家族を支えるための社会的基盤が整備されることが求められています。多様な価値観を受け入れ、共存する社会を目指して、家族観の変化にしっかりと応じた取り組みが必要です。

持続可能な社会を築くためには、家族が精神的にも経済的にも充実し、個人が幸福に過ごすことが可能な環境を作ることが不可欠です。全ての世代が共に支え合い、より良い未来を築くための努力が求められています。