住環境が家族関係に与える影響について考えると、まずは家族観の概念が深く関わっていることを理解することが重要です。家族観とは、家庭の構成や役割、価値観などを含む広範な概念であり、中国の文化や歴史に大きく影響されています。家族の住居形態もこの家族観に密接に関連しており、住環境がどのように家族関係に作用するのかを探ることは、中国の社会全体における重要なテーマとなっています。以下のセクションでは、家族観の概念から住環境が家族関係に与える具体的な影響までを詳しく見ていきましょう。

1. 家族観の概念

1.1 家族観の定義

家族観とは、家族をどのように捉えるかという考え方や見方のことです。一般的には、家族は血縁関係や婚姻関係に基づく人々の集まりですが、文化や社会的背景によってその捉え方はさまざまです。中国では、伝統的な家族観が根強く存在し、家族は互いに助け合い、支え合う社会の基本的な単位とされています。この家族観は、親の義務や子供の教育、さらには祖父母やその他の親族との関係にまで影響を与えます。

このような家族観は、時代とともに変化してきました。しかし、依然として家族の絆や親子の関係が重視されている点は変わりありません。例えば、若い世代の中には家族との時間を大切にする一方で、個人の自由やライフスタイルを重視する傾向も見られます。このような変化は、家庭内のコミュニケーションや役割分担にも影響を与えており、家族全体のダイナミクスを変えているのです。

1.2 中国の家族観の歴史的背景

中国の家族観は、数千年にわたる歴史に深く根付いています。儒教の教えが家庭や社会に与えた影響は計り知れず、特に「孝」の概念は、家族内での役割や責任を強く規定しています。儒教では、親への敬意や先祖を敬うことが重視され、これが中国の家族関係に大きな影響を与えてきました。

また、歴史的な背景として、戦争や社会的動乱を経て、家族の結束は一層強いものとなりました。特に、文化大革命期間中には家族が分断されることもありましたが、その後の経済発展に伴い、家族の重要性が再認識されるようになっています。このように、中国の家族観は伝統的な価値観と近代的な変化が交錯し合いながら形成されてきました。

1.3 現代の家族観の変化

現代の中国社会においては、都市化やグローバリゼーションの影響を受けて、家族観は急速に変化しています。多くの若者が都市に移住し、核家族化が進んでいます。これに伴い、従来の大家族から、夫婦と子供の小規模な家族へと形態が変わってきました。また、自由恋愛や結婚しない選択をする人々が増える中で、血のつながりにとらわれない新たな家族観も形成されています。

さらに、社会が進歩する中で、性別役割の平等が叫ばれるようになり、家族内での男女平等が重視されるようになりました。例えば、育児における夫の参加度が高まる一方で、妻のキャリアを支えるために家庭を優先する男性も増えてきています。このような変化は、家族内のコミュニケーションや役割分担に新たな視点をもたらしています。

2. 家族の居住形態

2.1 一戸建てと集合住宅の特徴

中国の住環境には一戸建てと集合住宅の二つの主要な形態があります。一戸建ては、多くの場合、広い庭や独立した空間を提供するため、家族が共に過ごす場所としての機能を果たしています。特に地方においては、伝統的な家族観の影響で大家族が一緒に住むことが一般的です。これにより、祖父母や親が子供や孫と一緒に生活し、世代を超えた絆を築くことができます。

一方、都市部では集合住宅が一般的で、限られたスペースを効率的に使用するための建築が進んでいます。集合住宅は住居のサイズが小さいため、プライバシーを保つのが難しい場合がありますが、コミュニティの一員としてのつながりが強くなる側面もあります。隣人との関わりが増えることで、家族以外の人との交流が豊かになり、その結果、家族の絆を深めることにもつながります。

2.2 住環境における地域差

住環境は地域によって大きく異なります。都市と地方での家族の居住形態は異なり、特に都市部では地価が高いため、限られたスペースに多くの人が住む状況が見られます。逆に地方では、土地が広いため、一戸建てを持つことが可能で、自然に囲まれた環境で家族が生活することができます。

地域差は、家族関係にも影響を与えます。例えば、都会では共働き世帯が多く、子供を保育施設に預ける時間が増えるため、家族のコミュニケーションの時間が制限されることがあります。一方、地方では家族がともに過ごす時間が長く、親子の絆が強い傾向があります。これにより、家族の交流や教育方針にも違いが生じ、地域によって家族の在り方が異なることがわかります。

2.3 住居のサイズと家族構成の関係

住居のサイズと家族構成は密接に関連しています。一般的に、住居の広さは家族の人数や生活スタイルに影響を受けます。たとえば、大家族では多くの部屋が必要になるため、広い一戸建てが求められます。反対に、小さい核家族型の生活では、少ない部屋数でも十分とされることが多いです。

さらに、住居のサイズは家族のダイナミクスにも影響を与えます。狭い住環境では、プライバシーの欠如が問題となり、ストレスフルな状況が生じることがあります。一方で、広い住環境は家族間のコミュニケーションを促進することができるため、家族の絆を深めることにつながります。このように、住居のサイズは家族関係に対して直接的な影響を持つ重要な要素となっています。

3. 住環境の影響要因

3.1 物理的要因(スペース、設備など)

住環境の物理的要因は、家族間の関係を大きく左右します。例えば、住居の広さや部屋の配置は、家族がどれだけ快適に過ごせるかに直結しています。広いリビングルームがあると、家族全員が集まりやすく、対話やアクティビティを共有する場を増やすことができます。一方、狭い空間では、個々が孤立しやすく、コミュニケーション不足が生じることがあります。

また、設備も重要な要素です。キッチンやバスルームなどの設備が充実していることで、家族が日々の生活をより円滑に行えます。たとえば、家族全員が集まって料理をする環境が整っていれば、子供たちに食の大切さを教える良い機会となります。このように、物理的な要因は家族の生活スタイルや関係性に大きな影響を与えます。

3.2 社会的要因(コミュニティ、隣人との関係など)

住環境の社会的要因も、家族関係に影響を与える重要なポイントです。住んでいる地域のコミュニティの質や隣人との関係は、家族の精神的なサポートを形成します。たとえば、親が子供を育てる際、周囲に友人や信頼できる隣人がいることで、子育てに対する安心感が生まれます。地域の人々が互いに助け合うことは、家族が精神的なサポートを受けられる大きな要因です。

また、地域イベントやボランティア活動に参加することで、家族全員が地域コミュニティの一員としてのつながりを感じることができます。このような活動は、家族内でのコミュニケーションや絆を強化し、さらには子供たちが社会性を育む良い機会ともなります。一方で、隣人との関係が悪化した場合、家庭内でのストレスが増える可能性があるため、社会的要因も無視できません。

3.3 経済的要因(住居費、収入など)

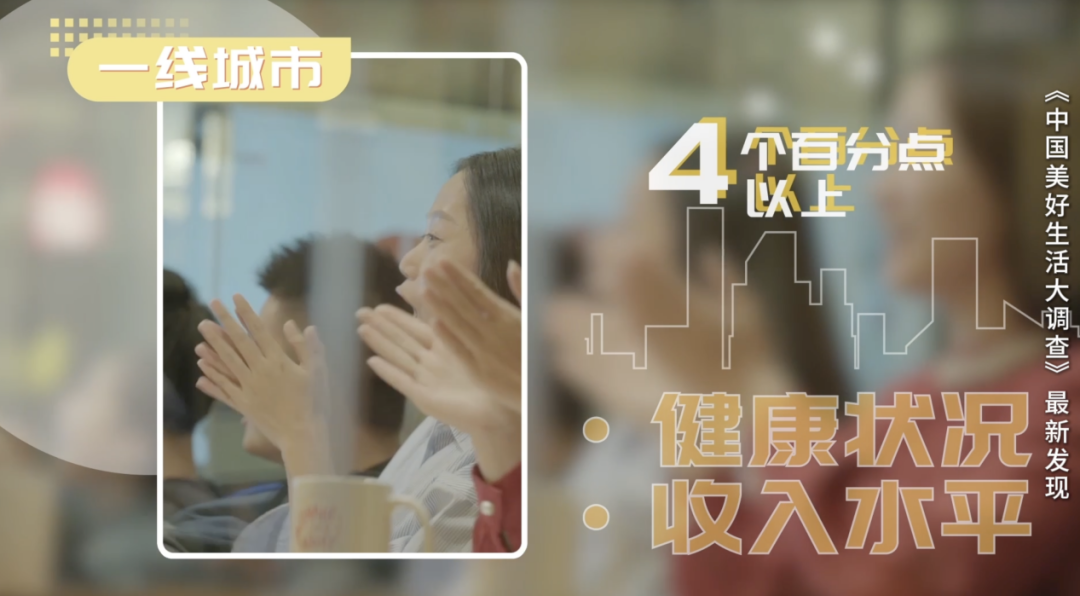

経済的要因は、家族の住環境においても重要な役割を果たします。住居費は家計に直接影響を与え、一方で家族関係の安定にも関わってきます。たとえば、家賃の高い都市部では、生活費全体が圧迫され、経済的なストレスが家族関係に影響を及ぼすことがあります。また、共働き家庭が増える中で、家族の収入が不安定になると、家庭内の役割分担に不満が生じやすくなります。

さらに、経済的状況は教育や医療、余暇の選択肢にも影響を与えます。例えば、経済的余裕がある家庭は、子供に良い教育や習い事を提供しやすく、それが家族全体の価値観や未来に対する期待にも影響を与えます。逆に、限られた経済状況では、子供に対する投資が難しくなるため、教育や成長において不利な立場に置かれることになります。

4. 家族関係への具体的影響

4.1 コミュニケーションの質

住環境が家族間のコミュニケーションの質に与える影響は非常に大きいです。広いリビングやダイニングスペースを持つ家庭では、家族が食卓を囲む機会が増え、自然と会話が生まれやすくなります。特に夕食の時間は、1日の出来事を話し合う貴重な時間となり、家族全体の絆を深める重要な役割を果たします。

逆に、狭い住環境では、プライバシーが確保しにくく、コミュニケーションの質が低下することがあります。特に、思春期の子供たちが自分の空間を求める中で、家族との関わりが減り、結果として関係が疎遠になる危険性も指摘されています。このように、住環境は家族間の情報交換や感情の共有に直接的な影響を与える要因となっています。

4.2 家族の役割分担

住環境は家族の役割分担にも影響を与えます。例えば、広い家や庭を持っている家庭では、家事や育児の分担が自然に行われやすくなります。子供が自分の部屋を持っている場合、彼らにも掃除や整理整頓の責任が生まれ、家族全体で役割を分担する文化が育まれます。これにより、家庭内での協力や助け合いが促進され、絆が深まります。

一方で、狭い家で生活している場合、家事を担当する親の負担が増し、ストレスが溜まりやすくなることがあります。また、子供たちが自立心を育む機会が減るため、家庭内での役割分担が不均衡になることがあります。このような状況では、コミュニケーションが不足し、家族間の信頼感が揺らぐ可能性もあります。

4.3 家族の絆とストレス

住環境は家族の絆を強化する一方で、ストレスの要因にもなり得ます。ゆったりとした住環境であれば、家族が共にリラックスしやすく、心理的な安全感を得ることができます。特に、家族全員が集まる場所があることで、感情を分かち合う機会が増え、絆が強まります。

逆に、狭苦しい住居や不快な環境は、家族間の緊張を引き起こす要因となります。例えば、騒音やプライバシーの欠如は、精神的なストレスを与え、家族間の摩擦を生じさせることがあります。このような状況では、家族全体の士気が低下し、結果的に家族関係が悪化する可能性もあります。

5. 住環境改善の提案

5.1 住環境の改善方法

住環境を改善することで、家族関係をより良くすることができます。まず、住居の空間を有効に活用する方法として、部屋のレイアウトを見直すことが挙げられます。リビングやダイニングルームを開放的にし、集まる場所を確保することで、家族が自然にコミュニケーションを取れる環境を整えることができます。また、収納スペースを工夫することで、部屋を片付けやすくし、ストレスの軽減にもつながります。

さらに、家庭内での趣味や活動を共有する時間を設けることも有効です。週に一度、家族で映画を観たり、料理を一緒に作ったりすることで、互いの理解が深まり、絆が強まるでしょう。こうした小さな積み重ねが、長期的には家族関係を向上させるポイントとなります。

5.2 家族関係を強化するための取り組み

家族関係を強化するためには、日常的なコミュニケーションの機会を意識的に作ることが大切です。たとえば、毎晩の食事の時間を家族全員が集まる時間として設け、各自の一日を話すことから始めると良いでしょう。このようなルーチンが、日常のコミュニケーションの質を向上させ、家族の絆を深めます。

また、時折家族全員で外出を計画することも効果的です。例えば、週末に公園にピクニックに出かけたり、日帰り旅行を楽しむことで、家族の新たな思い出を作ることができます。共通の経験が増えることにより、家族のつながりが強まります。

5.3 現在のトレンドと未来の展望

現代の中国では、住環境の改善が注目されています。特に都市部では、エコやサステナブルなデザインが重視され、新しいタイプの住居やコミュニティが登場しています。これに伴い、家族間の環境意識も高まっており、親が子供に対して環境保護についても教育する機会が増えています。

未来の展望として、デジタル化が進む中で、オンラインでの家族コミュニケーションの重要性が高まっています。ビデオ通話やオンラインゲームなどを通じて、物理的に距離があっても家族とのつながりを保つことができるでしょう。また、地域コミュニティのつながりが大切にされ、子育てにおいても地域全体でのサポートが期待される時代になると考えられます。

終わりに

住環境は家族関係に大きな影響を与える重要な要因です。物理的なスペースや設備、社会的なつながり、経済的要因など、さまざまな視点から考えることができるこのテーマは、現代中国においてますます注目されるべき課題です。家族観の変化や現代の住環境の特徴を踏まえ、家族関係を深めるための取り組みが必要です。これからも、家族と住環境の在り方について考え続けていきましょう。