桜は日本の春の象徴として広く知られており、その美しさと儚さは多くの日本人の心を捉えています。桜はただの花ではなく、文化や歴史、そして人々の感情に深く根付いている存在です。この文章では、桜の花言葉の歴史と変遷について詳しく見ていきます。桜の花言葉の背後には、日本だけでなくアジア全体の文化的な文脈が隠れていることにも注目していきます。

1. 桜の背景

1.1 桜の種類

桜には多くの種類がありますが、主に「ソメイヨシノ」が日本国内で最も親しまれています。この品種は、淡いピンク色の花を咲かせ、非常に多くの仲間を持っています。そのほかにも、ヒガンザクラやヤマザクラ、シナミザクラといった品種が存在し、それぞれ異なる地域で見ることができます。ヒガンザクラは早春に咲くため、長い間愛されていますし、ヤマザクラは自然に生える桜で、力強い存在感を持っています。

桜は環境によってもその育成が左右されます。例えば、山あいの冷涼な地域では、花が早く咲く傾向にあり、逆に都市部では温暖な気候を利用して長く楽しむことができます。このように、桜は日本全国でおおよそ同時期に咲き誇りますが、咲く時期には微妙な地域差があります。

桜の種類ごとにその美しさや香り、咲き方に違いがあるため、訪れる場所によって異なる印象を与えてくれます。これにより、日本全国で桜を楽しむ行事やイベントが頻繁に行われ、各地の桜を見に行くことが春の風物詩として認識されています。

1.2 桜の生育環境

桜の生育に適した環境は、実は日本の気候によく合っています。温暖湿潤な気候が桜の成長を助け、その花が美しく咲くための条件を提供しています。日本列島は南北に長いため、さまざまな気候帯が存在し、桜の生育環境の多様性を生み出しています。

また、桜は土壌にも敏感です。特に、排水の良い酸性土壌が好ましいとされています。ところが、都市化が進む中で、桜の生育環境が変化し、悪化しているケースも見受けられます。そのため、多くの公園や庭園では桜の生育環境を整えるための努力がなされています。

近年では、環境保護の意識が高まる中で、桜を守るための取り組みが進んでいます。例えば、地域のボランティアによる桜の手入れや、植樹活動が行われており、桜と共に息づく地域文化が再評価されています。

2. 桜の文化的意義

2.1 日本における桜の象徴性

桜は日本文化において特別な意味を持つ花です。「春の訪れ」や「新しい始まり」の象徴として、古くから日本人の心に根付いています。特に、入学式や卒業式の季節には、桜の開花が多くの人に希望や期待を与えます。桜の花びらが舞う光景は、喜びと同時に儚さを感じさせ、この二面性が日本人の心に深く響きます。

桜の花は、昔から「花見」として楽しまれてきました。家族や友人と共に桜の下で宴を開き、飲食を共にする楽しみは、世代を超えて受け継がれています。このように、桜はただの植物ではなく、人々の絆や集まりを促進する重要な役割を果たしています。

また、桜の花は文学や美術にも多く描かれています。特に俳句や詩の中に桜が登場することが多く、自然の美しさやアニミズムの概念が表現されています。これにより、桜は日本文化の一部として、精神的な価値を持っているのです。

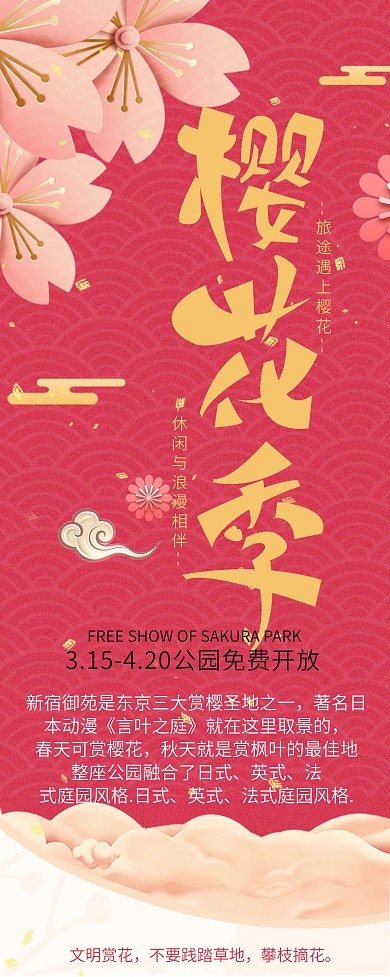

2.2 他のアジア文化における桜の位置付け

桜は日本だけでなく、他のアジア諸国においても重要な位置を占めています。特に、中国では「桃花」と同様に春の象徴として認知され、愛や美を象徴します。中国の古典詩には、桜の花が愁いを表現するためのモチーフとしてしばしば使用されており、文化的な影響が見て取れます。

さらに、韓国でも桜は特別な意味を持っています。特に「王桜」と呼ばれるソメイヨシノが有名で、春になると多くのイベントが開催されます。韓国における桜祭りは、日本の花見に類似しており、家族や友人同士の集まりが行われ、国民の共有する文化になっています。

また、桜の花は、国際的な象徴としても機能しています。アメリカでは、ワシントンD.C.の桜並木が有名で、これは日本からの贈り物として植えられたものです。このように、国境を越えた桜の存在は、友情や親しみを表現する美しい象徴となっています。

3. 桜の花言葉

3.1 桜の一般的な花言葉

桜の花言葉には「美しさ」や「潔さ」、「優れた美」といった意味があります。これらの言葉は、桜の花が持つ儚くも鮮やかな美しさを捉えたものです。桜の花は、短い期間に咲き誇り、その後すぐに散ってしまうため、まさに「儚さ」を象徴しているとも言えます。この特性は、桜をより魅力的にし、多くの人々に深い感動を与えています。

また、「桜は愛の花」とも言われているように、恋愛に関する花言葉も存在します。特に、若い恋人たちの間では、桜の花を贈ることでお互いの愛を確かめ合う場面が多く見られます。桜の花は、「出会い」や「別れ」を象徴するため、季節の変わり目によく使われます。

これらの花言葉は、桜の根本的な象徴性と密接に関連しています。美しさや儚さ、愛と別れなど、さまざまな感情が桜の花に込められているため、宮崎と山桜のように地域や文脈によっても異なる解釈がついているのです。

3.2 地域ごとの花言葉の違い

桜の花言葉は地域によって異なる解釈がされているのも興味深い点です。日本では「美しさ」や「無邪気」といったポジティブな意味が多いのに対し、韓国では「別れ」や「悲しみ」を象徴することがあると言われています。この違いは、文化や歴史の影響を強く受けているため、非常に興味深い事実です。

たとえば、桜の花が散る風景に「別れ」を重ね合わせる視点は、恋愛や人間関係における儚さを象徴していると考えられています。このように、桜が持つ意味は文化によって大きく変わるため、桜を観賞する際には、その土地の文化的背景を考えることはとても重要です。

アジア以外の国でも、桜の花言葉に関する解釈が異なります。アメリカでは桜は友情や平和を象徴する花として受け入れられており、国際的なイベントやフェスティバルでの象徴的な存在となっています。このような国際的な視点から桜を見ることで、より多面的な理解を深めることができます。

4. 桜の花言葉の歴史

4.1 桜の花言葉の起源

桜の花言葉は古くから存在しているわけではなく、平安時代から盛んに詩や文学に使用されてきました。ただし、桜の花が持つ特別な意味が広まったのは、戦国時代以降と言われています。この時期、多くの武士たちは桜の花を鑑賞しながら戦の意義や人生の儚さを考えていたのです。

江戸時代には、桜がさらなる人気を博し、花見の習慣が一般市民にも広がりました。この時期から、桜の花言葉が浸透し始め、愛や別れなどの感情がさらに強調されていきました。桜は武士だけでなく、一般の人々の心にも息づく存在となりました。

このような歴史的バックグラウンドの中で、桜の花言葉は形成されてきたと言えるでしょう。桜の花言葉には、ただの言葉以上の深い意味が込められており、歴史を通じて様々な文化的な影響を受けています。

4.2 歴史的な文脈における桜の変遷

桜の花言葉は、時代の変化と共に様々な形で変遷してきました。明治時代になると、欧米との交流が深まり、新しい価値観が桜に対する意味付けに影響を与えました。この時期、桜は「国際的な象徴」としての位置を確立し、日本の文化を世界に広める役割を果たしました。

第二次世界大戦の影響を受けた日本では、桜は「復興の象徴」としての側面を強めました。戦後の混乱から立ち直る中で、桜の花が描く美しさは希望を象徴するようになり、多くの人々に勇気を与えたのです。このような歴史的文脈は、桜の花言葉にさらなる深みを加える要因となりました。

現代においては、桜は国境を越えた友情や愛のシンボルとして位置付けられています。国際的な文化交流のシンボルとなり、桜の花言葉はますます多様性を持つようになりました。このように、桜の花言葉は歴史の中で絶えず変化しながらも、常に人々の心に共振し続ける存在であり続けています。

5. 現代における桜の花言葉

5.1 現代の桜に対する認識

今日の日本において、桜は特別な存在感を持っています。春の到来を告げる花として、多くの人々が花見を楽しみにしています。SNSの普及によって、桜の花を楽しむ光景はどこにいても共有され、全国的に多くの人が桜の美しさを楽しむ機会が増えました。映像や画像がネット上に飛び交い、様々なスタイルの「桜の楽しみ方」を提案する声が上がっています。

また、現代では桜の花言葉が新たな意味を持つようになっています。「感謝」や「友情」といったポジティブな意味だけでなく、愛や別れのメタファーとしてその価値が再認識されています。「桜の下での告白」は、多くの恋人たちの間で憧れのシチュエーションとされており、愛のシンボルとして重要な役割を果たしています。

しかし、現代では桜が気候変動や環境問題の影響を受けていることも否めません。花の開花時期やその美しさに影響が出ており、この問題に対して意識を高める動きも見られます。このように、桜の存在は現代において様々な側面から問い直されています。

5.2 桜の花言葉が持つ現代的な意味

今日の桜の花言葉には、単なる美しさを超えた意味が込められています。「変化」や「成長」、そして「新たな始まり」といったメッセージも強調されています。これらの概念は、現代社会において非常に重要なテーマとなっており、特に若者たちの間では、このような意味が共有されています。

桜は、ただの風物詩としてだけではなく、新たな出発や可能性を象徴する存在として捉えられています。入学式や卒業式、転職といった転機に桜が登場することで、人々は新しい環境への希望や期待を込めています。このように、桜は首都圏で行われる祭りやイベントにおいても、力を与えるアイコンとしての地位を築いています。

また、桜の花言葉は環境保護の意識とも結び付けられています。桜の存在を守るための活動が社会的に広がる中、桜は「持続可能性」や「未来への約束」を象徴するものとして再評価されています。このように、桜の花言葉が現代においても新たな意味を持つということは、人々の価値観や社会環境が変化していることを示していると言えるでしょう。

終わりに

桜の花言葉は、その歴史と文化の中で多くの変遷を経て、現代においても多面的な意味を持つ存在です。桜が持つ美しさや儚さは、私たちの心に深く根付いており、それぞれの地域や文化において独自の解釈がなされています。桜を通じて、私たちは共通の価値を再確認し、新たな未来に希望を見出すことができるのです。桜の存在を尊重し、次の世代へと大切に受け継いでいくことが、私たちの使命であると感じます。