菊の花は、日本の文化や伝統に深く根ざした重要な象徴です。その美しい花びらと優雅な姿から、菊はさまざまな意味を持つと同時に、特別な行事や祝日と結びついています。本記事では、菊の花が日本の祝日や行事にどのように関連しているかを探ります。特に、菊の花言葉やその文化的意義、さらには日本における具体的な行事との関係を深く掘り下げていきます。

1. 中華圏の花言葉と象徴

1.1 花言葉の起源

花言葉は、特定の花に対して特有の意味や象徴を持たせる文化現象です。この風習は古代から存在し、中国から始まったとされています。まず花言葉の起源を理解するためには、古代中国における言語や文文化の発展を考える必要があります。古典文学や詩において、特定の花が特定の感情や状態を象徴することが多く、その流れが他の地域にも広がっていきました。

例えば、菊の花は古代中国では「長寿」という意味で revered (崇拝される)存在でした。老子や孔子の教えにおいても示されるように、自然との調和を大切にする文化が花言葉の発展に寄与しました。このように、菊の花は長い歴史の中で、多くの人々に愛され続けています。

1.2 中華圏における菊の象徴性

菊は、特に中華圏では、秋を象徴する花として重要な位置を占めています。「重陽の節(ちょうようのせつ)」という祭りでは、菊の花を飾り、菊酒を飲む習慣があります。この祭りは、長寿を祝うことや、先祖を敬うことを目的としています。

さらに、菊の花は文学や芸術の中でも好まれ、その美しさや強さから、勇気や誇りを表す象徴として使われています。例えば、詩人が描く風景の中に菊が登場し、それがもたらす感情を表現する例も多く見られます。これにより、菊は単なる花ではなく、文化の一部としての立ち位置を確立しています。

1.3 他の花との比較

中華圏においては、菊の他にも多くの花が象徴的な意味を持っています。例えば、桃の花は「愛」や「新しい始まり」を象徴し、蓮は「清浄さ」や「再生」を表しています。しかし、菊が持つ「長寿」や「忠誠」という意義は、他の花とは異なる独特の地位を持っています。

ここで、菊と桜を比較してみると、桜が「儚い美」と「人生の儚さ」を象徴するのに対し、菊は「耐久性」や「深い信念」を象徴する点が際立ちます。日本でも桜と菊の美しさが同時に認識されていますが、両者の持つ意味は文化的背景によって異なります。菊に込められた深いメッセージは、日常生活や特別な行事において、より愛着のある存在となっています。

2. 菊の花と言葉:長寿と忠誠

2.1 菊の花の文化的意義

菊は、日本文化の中で特に「長寿」と「忠誠」の象徴として重視されています。例えば、江戸時代中期には、菊を愛でる「菊の宴」が盛んに行われました。このように、菊は人々の生活に密接に関連し、季節の変わり目や特別な日には必ずと言っていいほど登場しました。それにより、菊は単なる花ではなく、深い歴史や文化の支えとなっています。

また、長寿の象徴としての菊は、数多くの文学作品や伝説にも取り上げられています。特に、徳川家康が愛した菊は広く知られており、彼の母が「菊を見て長生きした」との伝説も残されています。このように、菊の存在は日本の人々の心にしっかりと根づいています。

2.2 長寿の象徴としての菊

菊が「長寿」として象徴される背景には、古くからの信仰や伝統が影響しています。玄宗皇帝の時代から伝わる「菊の花を使った薬」は、健康を保つために摂取されており、その信念は今日まで続いています。特に重陽の節には、菊を飾り、菊を使った料理や飲み物を楽しむことで、健康や長寿を願う風習があります。

実際、日本各地では菊を使った祭りや行事が行われ、地域の人々が集まり、共にこの花を敬愛する伝統が脈々と受け継がれています。お正月の祝いの席や誕生日などに菊を飾ることで、また一つの意味を持たせることができます。このように菊は、ただの植物にとどまらず、文化や歴史を持つ重要な存在となっているのです。

2.3 忠誠を表す菊の使われ方

菊は長寿の象徴だけでなく、忠誠を表す象徴としても大切な位置を占めています。特に武士の間では、忠義心を表す花として重宝されていました。実際に多くの武士が戦にて自らの忠誠を証明するため、菊の花を身に付けていたというエピソードも多く残されています。

さらに、菊は歌や詩にも多く取り上げられ、忠誠心の象徴としての役割を担ってきました。例えば、菊を題材にした古典文学の中には、義理や誇りを持った武士たちの情熱が描かれ、その象徴として菊の花が用いられています。こうした文化的背景からも、菊は単なる花ではなく、忠誠を象徴する深いメッセージを学生などの後世に残しているのです。

3. 日本における菊の花の位置付け

3.1 日本の文化と菊

日本には古くから菊に関する文化や伝統が根付いています。江戸時代には、菊の花を愛でる「御菊見(おきくみ)」の風習が盛んで、菊の花を愛でるために多くの人々が集まりました。これは、菊を楽しむだけでなく、長寿や健康の願いを込めた意味もありました。特に秋の訪れとともに行われるこのイベントは、今も日本各地で行われており、地域のコミュニティにとって重要なイベントとされています。

また、菊は日本の美意識においても大切な位置を占めています。有名な画家や詩人たちが、その美しさを称賛する作品を残してきました。例えば、浮世絵師の歌川広重は、菊を題材にした作品を多く残しており、その美しさは今もなお人々を魅了しています。

3.2 皇室と菊の関係

日本の皇室においても、菊は特別な存在です。皇室の紋章には「菊の御紋」が使用されており、これは皇室の権威や伝統を象徴しています。この菊の紋章は、特に皇位継承の儀式や重要な祭事の際に使用され、その重要性を改めて感じさせます。

皇室の行事においては、菊を飾ることが伝統となっており、祭りや祝日には欠かせない存在となっています。これにより、菊はただの花ではなく、国や天皇へ対する尊敬や敬意を表す重要なシンボルとして位置付けられています。

3.3 菊の紋章の意味

菊の紋章には、深い意味が込められています。その8つの花びらは、永遠や不滅の象徴とされ、皇室の繁栄や長寿を願うものとされています。このように、菊の紋章は日本の国家や文化において重要な役割を果たしているのです。

皇室の行事には、必ずと言っていいほど菊の紋章が使われ、国民に対する強いメッセージが送られます。このように、菊は日本の象徴的な存在として、私たち日本人の心の中に深く根付いていることがわかります。

4. 日本の祝日・行事における菊の役割

4.1 菊の節句(重陽の節句)

「重陽の節句」は、毎年9月9日に行われる行事で、菊を愛でることが習慣とされています。この日は、長寿を祝う意味が込められ、菊酒を飲むことや、菊の花を飾って健康を願う風習が広まっています。菊の花が持つ力を信じ、人々が健康であることを祈る伝統は、今もなお多くの地域で根付いています。

また、重陽の節句では、菊の花を使った美しい料理が振る舞われることも特徴です。たとえば、菊を使った和菓子や菊の花のおひたしなどがあり、見た目も鮮やかで、季節感を楽しむことができます。これらの料理は、ただ食べるだけでなく、食文化への理解を深める機会にもなっています。

4.2 菊に関連する祭りや行事

日本各地には、菊をテーマにした祭りや行事が数多く存在します。たとえば、福岡の「博多菊花祭り」では、美しい菊が展示され、多くの観光客が訪れます。また、滋賀県の「大津市菊祭り」では、地元の人々が菊を育て、展示し、賞が与えられるイベントも行われています。

これらの祭りは、地域の活性化だけでなく、菊に対する愛着や敬意を再確認する場ともなっています。また、観光客にとっても、日本の伝統文化を体感できる貴重なイベントです。各地で行われる菊に関する行事は、地域の人々を結びつける役割を果たしています。

4.3 菊を使った食文化

菊は日本の食文化においても重要な役割を果たしています。特に、菊の花は日本料理において、見た目や味わいに彩りを加える役割があります。たとえば、料理の garnish(飾り)として利用されることが多く、何気ない一品が菊の花で華やかになります。

また、菊の花を使った日本酒や菊酒は、特別な儀式に欠かせない存在です。長寿を祝う飲み物として信仰されており、その味わいは多くの人々によって愛されています。これにより、菊は食文化の中でも特有の地位を築いているのです。

5. 菊の花に対する現代の認識

5.1 現代日本における菊の普及

現代の日本において、菊はますます多くの人々に親しまれています。特に秋になると、さまざまな場所で菊の展示会や祭りが行われ、多くの人が訪れます。特に若い世代の間でも、菊の美しさを尊重する動きが見られます。

さらに、地域での育成活動が行われ、学校やコミュニティセンターで菊を育てる取り組みも盛んです。こうした活動は、自然環境を大切にしつつ、地域の絆を深める素晴らしい機会となっています。菊を育てることを通じて、子供たちはその大切さを学び、自然と触れ合うことで成長していきます。

5.2 菊とアート・デザイン

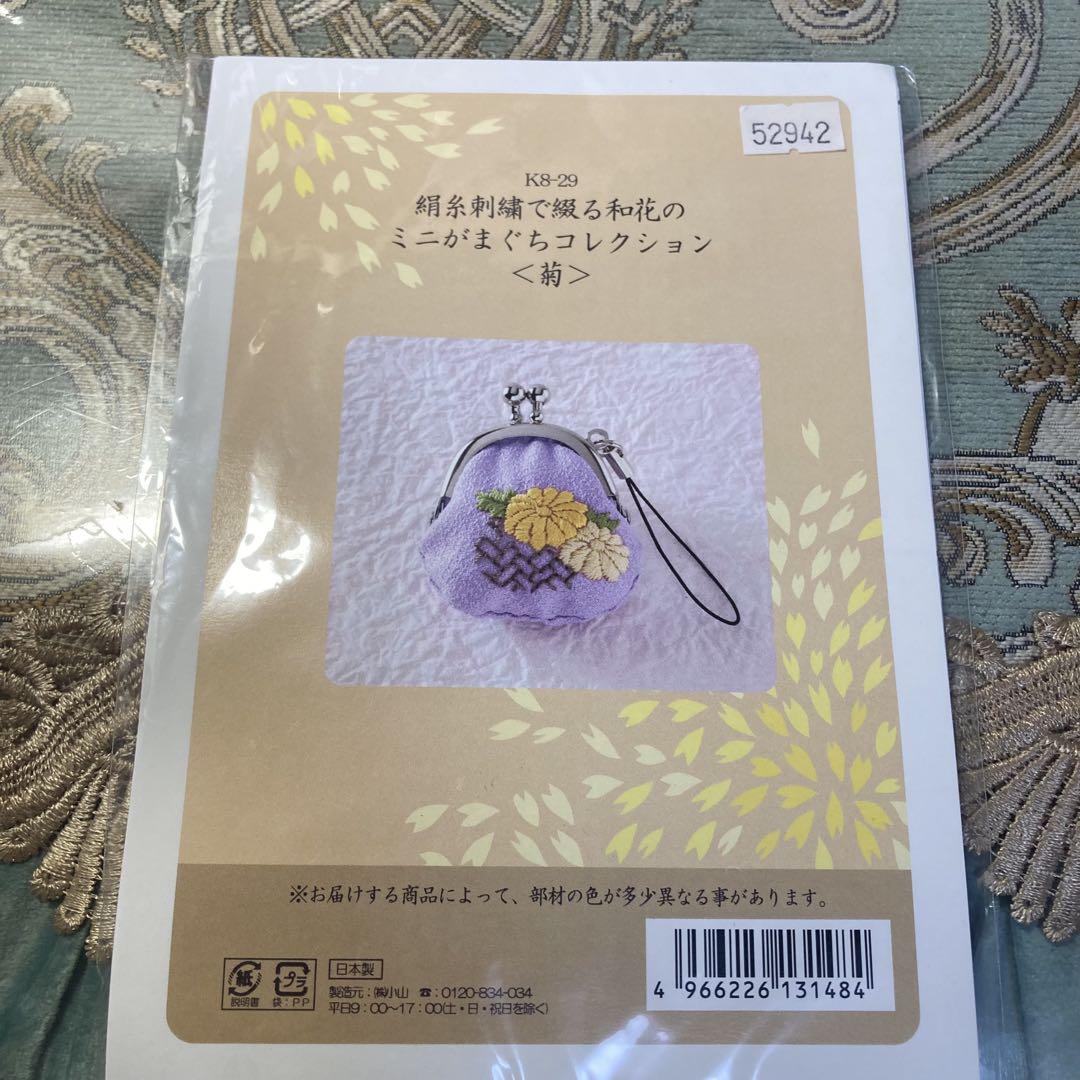

菊は現代のアートやデザインの中でも重要なモチーフとして頻繁に登場します。画家やデザイナーたちは、その美しい形や色合いからインスパイアを受け、様々な作品を生み出しています。たとえば、現代アートの展示会では、菊をテーマにしたインスタレーションや絵画が披露され、多くの観衆に感動を与えています。

また、ファッション業界でも菊のモチーフが多く取り入れられています。洋服やアクセサリーに菊のデザインが施されることが多く、それにより古き良き日本の文化が新しい形で表現されています。こうしたアートやデザインは、菊を通じて日本の伝統を現代に伝える重要な手段となっています。

5.3 菊の花の未来

菊の花は、今後も日本文化において重要な位置を占め続けるでしょう。しかし、環境問題や少子化といった現代の課題に直面する中で、菊の育成や普及にはさらなる工夫が求められます。地域の人々が協力し、より多くの人に菊の魅力を伝えるための努力が必要です。

将来的には、菊を利用した教育プログラムや、地域の伝統を若い世代に引き継ぐような取り組みが進むことが期待されています。また、菊を通じて人々が繋がり、地域の文化や歴史が新たな形で語り継がれていく姿が想像されます。菊の花が持つ力は、今後も多くの人々の心を結びつけるでしょう。

6. 結論

6.1 菊の花の文化的意義の再確認

菊の花は、日本文化において単なる花以上の存在です。「長寿」や「忠誠」の象徴としてだけでなく、人々の生活や歴史に深く根ざした重要な役割を果たしています。菊を愛でることで、私たち自身の文化や伝統を再認識し、より深く理解することができます。

6.2 伝統と未来の融合

今後、菊の花が持つ文化的意義が地域の人々や若い世代に受け継がれ、さらに進化していくことを期待したいです。古き良き日本の伝統を尊重しながらも、現代のニーズや感性に合わせて新しい形で菊を楽しむことができるでしょう。菊の花は、伝統と未来の架け橋となり、人々の心をつなぐ重要な存在として、これからも愛され続けることでしょう。

「終わりに」として、我々はこの菊の花を通じて、日本の文化の深さと美しさを再認識し、大切にしていきたいと思います。これまでの伝統を守りつつ、未来へとつなげていくことが、私たち日本人の使命であることを心に刻むことが重要です。