金木犀(きんもくせい)は、秋になるとその甘く香る花が周囲を包み込むことで、多くの人々に愛されている植物です。特に日本では、その美しい香りや独特な花姿が多くの文化や伝統に影響を与えてきました。金木犀は中華圏の文化とも深く結びついており、さまざまな象徴が込められています。ここでは、金木犀の日本における象徴的な意義を詳しく探っていきます。

1. 中華圏の花言葉と象徴

1.1 中華圏における花の重要性

中華圏では、花は美しさや感情、さらには季節の移り変わりを表現する重要な存在です。古代から中国文化において、花は詩や絵画、音楽などに多く取り上げられ、それぞれの花に特有の意味が与えられています。このことは、花が持つ象徴的な意義が単なる装飾にとどまらず、人々の生活や感情とも深く結びついていることを示しています。

例えば、梅の花は冬の寒さを耐え抜く姿から「不屈の精神」を象徴し、桜は春の訪れとともに「儚さ」を表現しています。このように、中華圏では花を通じて人々の価値観や感情が反映されており、金木犀もその一つとして、特有の花言葉と意味を持っています。

1.2 花言葉の起源とその影響

金木犀の花言葉は「高潔」と「感謝」です。この言葉の起源は、金木犀が持つ美しさや香り、さらにはその成長過程から来ているとされています。特に秋に収穫を迎える時期に花を咲かせることから、人々は自然の恩恵に感謝し、また、自らが持つ高潔な心を象徴する花として愛してきました。

中国の古典文学や詩には、金木犀が誇らしげに咲く描写が頻繁に見られます。このような美的感受性は、金木犀が文化的に重要な役割を果たしていることを物語っています。多くの人々がこの花に自らの感情や思いを重ね合わせることで、金木犀が持つ花言葉の意味が一層深まっていくのです。

1.3 金木犀の象徴と関連文化

金木犀は、古代から中華圏の文化の中で特別な象徴的役割を果たしてきました。その香りは、喜びや幸せ、友情の証とされ、特に秋の風物詩として人々の心に残っています。また、金木犀は恋愛や人間関係の象徴とも考えられています。時には別れや再会の喜びを表現するためのモチーフとしても使われることがあります。

金木犀は、さまざまな場所で多くの詩や物語の中に登場し、その影響は非常に広範です。たとえば、中国の古典詩には、秋を楽しむ情景が描かれ、金木犀の香りがその情景を引き立てる役割を果たしています。また、金木犀をテーマにした民間伝承も多く、地域によって金木犀にまつわる独特な物語が存在します。

2. 金木犀の花と言葉:高潔と感謝

2.1 金木犀の特徴

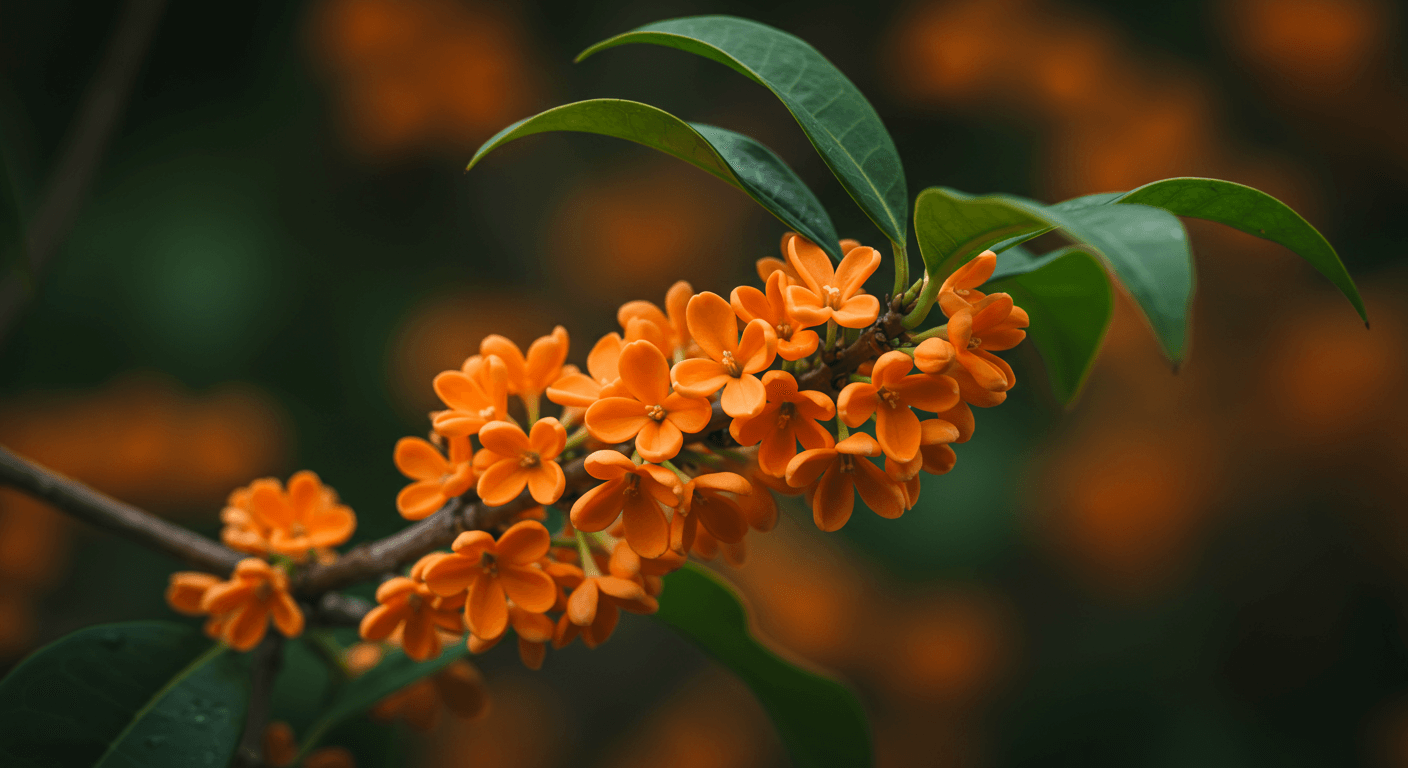

金木犀は、常緑性の小さな木で、特にその小さな花が特徴的です。花はオレンジ色や黄色を帯びており、非常に甘い香りを放つことから、秋になるとその存在感が際立ちます。金木犀の花は非常に小さく、一つ一つは目立ちませんが、たくさん集まることで強い香りを放つことができます。

また、金木犀はその耐寒性もあり、厳しい環境にも強く育つため、日本の気候にもよく適応しています。このため、日本各地の庭や公園でも見ることができ、文化的な象徴として親しまれるようになりました。秋の訪れを感じさせるこの花は、多くの人々にとって懐かしさや温もりをもたらす存在です。

2.2 高潔と感謝の意味

金木犀の花言葉である「高潔」と「感謝」は、実に奥深い意味があります。「高潔」は、他者を思いやる心や、誠実さを象徴しており、人と人との関係を大切にすることの重要性を教えてくれます。「感謝」は、自然や周囲の人々への感謝の気持ちを表しています。金木犀が咲く頃は、秋の実りの時期とも重なり、収穫に感謝する気持ちが生まれやすいのです。

これらの意味は、例えば金木犀の花を贈る際にも表れます。親しい友人や大切な人へ感謝の気持ちを伝えたい時に、金木犀の香りが漂う花は最適な選択肢となります。このように、香りや花によって感情を伝えることができるのが、日本文化の魅力でもあります。

2.3 花言葉としての金木犀の意義

金木犀の花言葉は、単なる象徴にとどまらず、対人関係やコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしています。この花を通じて、自分の気持ちを表現したり、大切な人への感謝の意を伝えることができるのです。特に日本では、多くの人々が金木犀の香りを感じることで、ふとした瞬間に思い出や感情が蘇ることも少なくありません。

また、金木犀の花は、季節の移ろいを感じるきっかけにもなります。この花が咲く秋は、しばしば新たな始まりや再出発の象徴とされ、日々の生活の中で「いつでも感謝の気持ちを持って生きることの大切さ」を伝えてくれます。

3. 金木犀の歴史的背景

3.1 中国における金木犀の歴史

金木犀は、中国の温暖な地域原産であり、古代から人々に親しまれてきました。古代の文献には、金木犀の花が記されており、それが詩歌や絵画の中に登場することで、この花が文化的に重要であることが伺えます。特に、金木犀の咲く季節は収穫の春と重なり、喜びや感謝を象徴する花として位置づけられています。

金木犀が愛される理由の一つは、その香りにあります。古代中国では、金木犀の香りを用いて生活空間を心地よくするために、花を摘んだり香油を作成したりする習慣がありました。このように、金木犀は単に視覚的な美しさだけでなく、嗅覚でも人々を魅了してきたのです。

3.2 日本に伝来した経緯

金木犀は、奈良時代の頃に中国から日本に伝来したとされています。この時期、日本においても花を愛でる文化が栄え始め、さまざまな花が庭園や公園に植えられるようになりました。その中でも金木犀は、特に秋の季節感を表す花として重要視されるようになりました。

日本において金木犀が特に影響を与えたのは、和歌や短歌です。多くの詩人たちは、金木犀の香りを詩の中に盛り込み、秋の情景を描写しました。このことは、金木犀が日本の詩的表現の中でも特別な地位を占めていることを示しています。

3.3 金木犀と古典文学

金木犀は、日本の古典文学の中でも非常に多く取り上げられています。平安時代の文学作品や和歌の中では、秋を象徴する存在としてしばしば登場し、その香りがもたらす感情や思い出が描かれています。例えば、「金木犀の香りが漂う庭で、昔の恋人を思い出す」という情景は、多くの文学作品に見られます。

古典文学の中での金木犀の存在感は、さまざまな解釈を可能にするため、現代においても多くの人々に愛されています。金木犀の香りを嗅ぐことで、過去の思い出がよみがえり、感傷や感謝の気持ちが一層強まるのです。

4. 日本文化における金木犀の位置付け

4.1 日本の詩歌と金木犀

金木犀は、日本の詩歌において象徴的な役割を果たしてきました。特に秋の風物詩として、多くの詩人たちが金木犀をテーマにした作品を残しています。代表的なものとして、松尾芭蕉や小林一茶の俳句があり、金木犀の香りを感じることで彼らの情感豊かな表現に触れることができます。

また、日本の歌や伝説の中に金木犀が登場することで、人々はその花を通じて季節の移り変わりを楽しむことができました。金木犀の咲く頃は、農作物の収穫時期でもあり、秋の訪れを感じるアイコンとして大切にされています。

4.2 祭りや行事における金木犀の使用

日本各地の祭りや行事には、金木犀が重要な役割を果たすことがあります。特に秋に開催される祭りでは、金木犀の花を用いた装飾が施され、訪れる人々に秋の気配を感じさせる工夫がされています。また、金木犀を用いた料理やお菓子も登場し、食文化においてもその存在感を発揮しています。

例えば、金木犀の香りを吹き込んだお菓子は、秋の季節を感じさせる特別なスイーツとして人気があります。また、地域のお祭りでは金木犀の香りを感じながらの屋台巡りが楽しめ、多くの人々にとって思い出深い経験となっています。

4.3 現代社会における金木犀の象徴的意義

現代社会においても、金木犀は人々の心に根付いた象徴的な存在です。香り高い金木犀は、疲れた心を癒し、リラックスさせる作用があると言われています。この香りを嗅ぐことで、ストレスが和らぎ、心の安らぎを感じることができるのです。

また、金木犀は家庭や職場でのコミュニケーションにも大きな影響を与えています。感謝の気持ちやお祝いの際に金木犀の花を贈ることで、相手に特別な想いを伝えることができます。これにより、金木犀は人と人との絆を深める存在としても重要視されています。

5. 金木犀に関する伝説と物語

5.1 金木犀にまつわる伝説

金木犀には、多くの伝説や物語が存在します。中国の伝説には、金木犀の木が一度枯れそうになった際に、一羽の白い鳩がその木の周りを回り続け、再び花を咲かせたという話があります。この話は、金木犀が持つ美しさと生命力を象徴しており、困難を乗り越える力を伝えています。

また、日本の伝説にも金木犀に関連する物語があります。ある村では、金木犀の香りが漂う日には、必ず幸運が訪れるとされ、人々はその日を特別な日として大切にしてきました。このように、金木犀にまつわる物語は、地域文化の中で伝えられています。

5.2 地域ごとの異なる物語

地域によって金木犀に関する物語は多岐にわたります。例えば、ある地域では金木犀が不老長寿の象徴とされ、特別な場所に植えられることがあります。また、金木犀が咲くと、その土地の守り神が微笑むという信仰があり、地元の人々に親しまれています。

このような地域特有の物語は、金木犀に親近感を与え、その香りを通じて地域コミュニティの絆を深める役割を果たしています。地元の祭りや伝統行事においても、金木犀の香りが重要な要素として取り上げられ、多くの人に愛され続けています。

5.3 金木犀がもたらす心の安らぎ

金木犀の香りは、古くから人々に安らぎをもたらしてきました。香りが持つ心理的効果は科学的にも証明されており、リラックスや安心感を得るために金木犀が好まれることが多いです。特に、ストレスの多い現代社会において、その香りは癒しの源として再評価されています。

また、金木犀が咲く頃には、自然と外に出てその香りを楽しもうという人々も増える傾向にあります。公園や庭で金木犀を探し、その香りを楽しむことで、心身ともにリフレッシュできる時間を持つことができます。こうした行動が、日々の生活の中で心の安らぎをもたらすのです。

6. まとめと今後の展望

6.1 金木犀の文化的意義の再評価

金木犀は、その甘い香りと美しい姿を通じて、多くの人々の心に残る特別な存在であり続けています。しかし、近年の環境変化や都市化の影響により、その姿や香りを身近に感じる機会が減少していることも事実です。こうした現状を受けて、金木犀の文化的意義を再評価し、その存在を次の世代に引き継ぐことが重要です。

教育や地域の活動を通じて、金木犀の魅力について広く知ってもらい、その香りを楽しむ機会を増やすことが求められています。また、金木犀の栽培や保護活動を通じて、多くの人々がその美しさと香りを堪能できる環境を整えることも、今後の課題となります。

6.2 環境保護と金木犀の未来

金木犀を未来へ残すためには、その生育環境を守ることが不可欠です。自然環境の保護や地域の緑化活動を通じて、金木犀の植樹や育成を進めることが重要です。また、環境問題が深刻化する中、地域の人々が一丸となって金木犀を大切にする取り組みを行うことで、持続可能な社会を目指すことが必要です。

金木犀を通じて、環境保護の大切さを次世代に伝えることも、私たちに求められる課題です。子どもたちが金木犀を育てることで、自然の大切さや感謝の心を学ぶことができるでしょう。

6.3 金木犀を通じた国際交流の可能性

金木犀は、日本だけでなく中華圏をはじめとする多くの国々でも愛されています。そのため、金木犀を通じた国際交流の可能性も広がっています。お互いの文化における金木犀の意義や使われ方について理解を深めることで、国際的な友情や協力の架け橋となることができます。

文化交流イベントや国際的な取り組みを通じて、金木犀の魅力を共有し、より多くの人々がその香りに触れる機会を増やすことが求められます。このような活動を通じて、金木犀は国際的な文化のシンボルにもなることでしょう。

終わりに、金木犀はその香りや美しさを通じて、多くの人々に愛され続ける存在です。その文化的意義や象徴的な意味を再評価し、未来への伝承を考えることで、私たちの生活における金木犀の存在をさらに豊かなものにしていくことができるでしょう。