蓮の花は、古代から現代に至るまで多くの文化で特別な意味を持つ花です。この花は、泥水の中から美しく咲く姿が、純粋さや再生の象徴として広く知られています。本記事では、詩や歌を通じて、蓮の花の持つ清浄の象徴について深掘りしていきます。古典文献や現代の曲にどのように表現されているのかを見ていくことで、蓮の花が私たちに伝えているメッセージや文化的背景を考察していきます。

1. 蓮の花の歴史と文化的背景

1.1 蓮の花の起源

蓮の花は、古代から東アジアにかけて広がる水辺の植物で、その起源はインドにあると言われています。インドの聖典や神話でも重要な役割を果たし、宗教的なシンボルとなっています。特に仏教においては、仏陀が蓮の花の上に座っている姿が描かれ、清浄さや悟りの象徴とされています。このように、蓮の花は神聖視され、その美しい形と色合いで多くの人々を魅了してきました。

中国に渡った蓮の花は、さらに多くの文化的意味を持つようになりました。唐代の詩人たちは、蓮の花を愛するあまり様々な詩を詠み、この花の美しさを讃えました。蓮は、聖なる花としてだけでなく、友情や愛、そして豊穣を象徴する花としても広がりを見せました。

日本においても、蓮の花は古くから多くの文学作品や芸術で取り上げられています。特に、仏教寺院の庭や池に蓮が植えられることが多く、信仰と結びついた存在として根付きました。浮世絵や和歌でも蓮の花が使用され、その華やかさや希少性を表現している例が見られます。

1.2 中国文化における蓮の象徴性

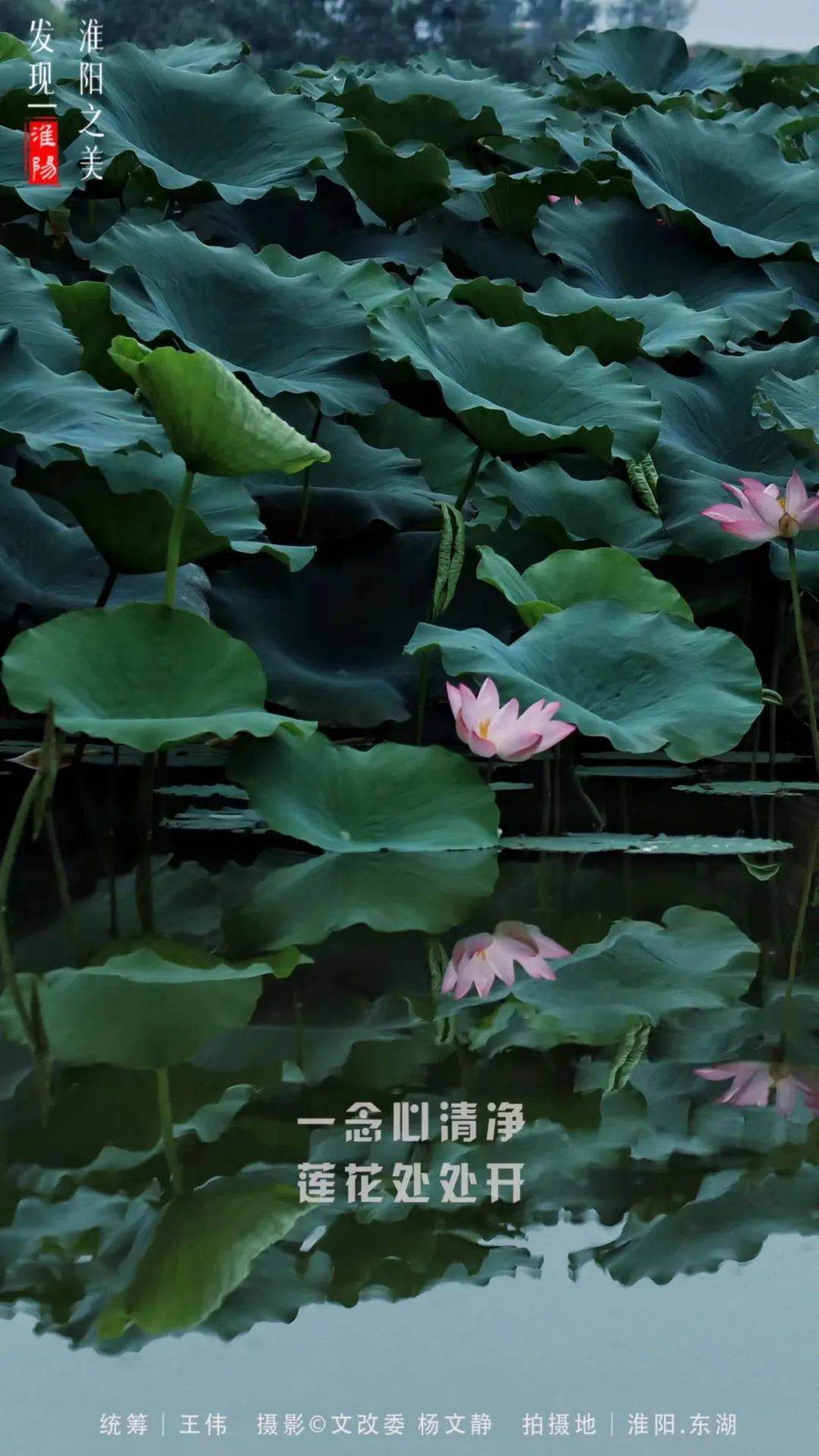

中国文化では、蓮の花は特に「清浄」と「高尚」というテーマが強調されています。古代の文献には、汚れた水の中から美しく咲く蓮の姿が、どんな環境でも高く生きる人々の姿に重ね合わせられることが多いのです。このような見方から、蓮は道徳的な清浄さを象徴する花として評価され、国民の心の支えとなっています。

また、国の祝祭日や特別な行事において、蓮の花を使った装飾や料理が欠かせない場合も多いです。たとえば、中秋節に食べられる月餅には、蓮の種を使ったフィリングが一般的であり、家族の絆や団結を象徴しています。このように、蓮の花はただの美しさではなく、文化的な儀式や人間関係の象徴ともなっているのです。

1.3 日本における蓮の花の位置づけ

日本において、蓮の花は特に仏教との結びつきが強いことが特徴です。仏教の導入とともに、蓮の花は神聖視され、特に池や寺院の庭に蓮の花を植える習慣が根付いています。日本の文学作品や詩、絵画においても蓮の花は多々登場し、清浄さや美を表現する重要なモチーフとなっています。

また、蓮は現代の日本文化においても重要な役割を果たしています。例えば、蓮の花をテーマにした現代アートやファッションが登場し、多くの人々にインスピレーションを与えています。これにより、昔から受け継がれてきた蓮の深い意味性が現代にも引き継がれていることが分かります。

2. 蓮の花と言葉の関係

2.1 蓮の花の花言葉

蓮の花には、様々な花言葉が存在します。最も広く知られているのは「清浄」や「純粋」といった意味です。これは、先述のように蓮が泥水の中から潔白な花を咲かせる様子が由来となっています。日本の言い伝えでも、蓮の花は「何事からも影響を受けない純粋な心」を象徴するとされ、多くの人々の心を惹きつけています。

さらに、蓮の花は「再生」をも表すこともあります。特に西洋の文化においては、蓮が水面で美しく開く姿が「新しい始まり」を象徴し、これが人生の転機や癒しを意味することがあります。このように蓮の花に込められたメッセージは、時代や文化を超えて共鳴するものです。

2.2 蓮の花にまつわる言い回し

蓮の花は、日常生活の中でも多くの言い回しに使われています。「蓮の花の如く美しい」という表現は、特に女性の美しさを形容する際に使われ、花の強さと儚さが同時に表現されます。このような表現は、詩や歌にも多く見られ、文化に深く根付いています。

また、「蓮の香り」というフレーズも一般的です。これは、蓮の花から漂う清々しい香りが、心を落ち着けるという意味を持つことが多いです。特に、座禅や瞑想の際に蓮を用いる場面では、心身の浄化を意味する言葉として広まっています。このように、言葉の中に蓮の存在が息づいているのは、まさにその文化的背景を反映しているからです。

2.3 蓮の花とその象徴する意味

蓮の花は様々な意味を持つことから、文化や風俗において特別な存在として扱われていることがわかります。蓮の群生は繁栄や豊穣を象徴し、農業においても重要な役割を果たしています。水田や湿地帯には蓮が自生し、その豊かさを増してくれる存在とされています。

また、蓮の花は人の成長や精神的な成長を象徴するメタファーとしても用いられます。泥の中で咲くことで、どんな状況でも美しく咲く強さを示すのです。このような蓮の象徴性は、文学や音楽においても大きな影響を与えています。

3. 詩に見る蓮の花の表現

3.1 古典詩における蓮の花

中国の古典詩には、蓮の花を題材にした作品が数多く存在します。特に唐代の詩人たちが愛した蓮の花は、その美しさとメッセージ性に富んでいます。李白や杜甫の詩には、蓮の花が描写され、自然と人間の美しい調和が表現されています。例えば、李白の「月下独酌」では、月明かりの下で飲酒しながら蓮の花を愛でる様子が描かれています。

蓮の花は、清浄で美しいだけでなく、人生の苦しみを忘れさせる存在としても捉えられています。詩人たちは、蓮の美しさに触れることで、浄化された心を表現しようとしました。このように蓮の花が古典詩の中で果たした役割は、文学の深みを増す要素となっているのです。

3.2 現代詩における蓮の花

現代詩においても、蓮の花は重要なテーマとして取り扱われています。特に、環境問題や自己再生についてのメッセージを込めた詩には、蓮の花の象徴性を用いた作品が数多く存在します。ある詩人は、都市の中で困難を抱えながらも、蓮の花が咲く様子を描き、新たな希望を表現しました。

また、現代詩では、蓮の花が単に美しさを表すだけでなく、人の内面に潜む闇や葛藤を照らし出す存在としても描かれます。このように、現代の詩人たちは蓮を使い、自己探求や精神的な成長を模索する手段としているのです。

3.3 蓮の花を用いた詩的表現の技法

蓮の花をテーマにした詩的表現は、多様な技法も駆使されています。たとえば、比喩や象徴を使用して、蓮の花が持つ清浄さや力強さを際立たせる技術が見られます。また、自由詩として蓮の花と自然の景観を組み合わせ、視覚的な美しさを表現する作品も多く存在します。

音楽と同様、蓮の花は詩のリズムやメロディーを持たせるための要素としても取り入れられることがあります。詩の言葉が蓮の花のように咲き、読者や聴衆の心を温めるのです。こうして、蓮の花は現代の詩においても美しさと強さを兼ね備えた存在として輝きを放っています。

4. 歌に見る蓮の花の象徴

4.1 日本の民謡における蓮の花

日本の民謡にも蓮の花は頻繁に使用され、歌の中で特別な意味を持つ存在です。多くの民謡では、蓮の花の湖北の池や祭りの場面が描かれ、地域の人々の生活と結びついています。特に、夏の花として親しまれているため、様々な季節感や感情が表現されています。

また、民謡の中に歌われる蓮の花は、特に故郷や愛する人を思い起こさせる存在です。歌詞に込められた情感は、聴く人々に深い感動を与え、文化的な結びつきを強めています。このように、民謡の中での蓮の花は、共感や故郷の美しさを象徴しています。

4.2 現代音楽における蓮の花の表現

現代の音楽においても、蓮の花はトピックとして取り上げられており、アーティストがこの花を通じて自らの感情を表現する場面が多く見られます。たとえば、あるシンガーソングライターは、自己再生のテーマを歌った楽曲の中で、蓮の花を象徴として用いました。「泥から美しい花を咲かせる」というメッセージが伝わっているのです。

また、音楽シーンでは、アルバムのジャケットやプロモーションビデオに蓮の花を取り入れることで、奔放な自己表現が行われています。特に、環境意識の高いアーティストたちは、蓮の花を使って自然との共生を訴える作品を発表し、聴衆に対して強いメッセージを伝えています。

4.3 蓮の花がテーマの著名な楽曲

日本の音楽シーンでは、蓮の花をテーマにした著名な楽曲がいくつか存在します。たとえば、歌手の中島みゆきの「蓮の花」は、悩みや苦しみを乗り越え、新たな道を見つけるという力強いメッセージを込めた曲です。蓮の花の違った視点からの表現が、聴く人に深い感動を与えています。

さらに、草野マサムネの「蓮華の花」は、愛と希望の象徴として蓮の花を取り上げ、視覚的で美しい表現が話題となっています。このように、音楽の中で蓮の象徴が使われることで、さまざまな感情やテーマが表現されています。

5. 蓮の花と清浄・再生のテーマ

5.1 蓮の花に見る清浄の象徴

蓮の花はその形状や咲く場所から、「清浄」を象徴する花とされています。泥水の中から美しく咲く蓮の姿は、汚れた世界から逃れ、真実の美しさを要求する人間の姿に似ています。このように蓮は、純粋な心や道徳的な価値を象徴する存在として、多くの人々に親しまれているのです。

特に仏教では、蓮は悟りへの道の象徴とされ、池の底から少しずつ上がってきて花が水面に到達する様子は、心を浄化し、解放に向かう過程を示しています。このように、蓮の花を通じて、人々は自身の内面的な成長を追求するメッセージをも感じ取ることができるのです。

5.2 再生と変容のメタファーとしての蓮

蓮の花は、再生や変容の象徴としても広く理解されています。泥の中から美しい花を咲かせるというプロセスは、失敗や苦しみから学び、新たな自分へと生まれ変わることを意味しています。人々はこのメタファーを通じて、自身の痛みや悩みをに対する克服の希望を見出すのです。

文学や音楽の中には、この蓮の再生のテーマが組み込まれた作品が多く存在します。たとえば、歌詞や詩に織り込まれた「再生」という表現は、聴く人々に深い感動を与え、蓮の花がもたらす精神的なメッセージが心に響くような形で表現されています。

5.3 蓮の花がもたらす精神的メッセージ

蓮の花は、特に精神的な浄化や再生のメッセージを私たちに伝えています。人生における試練を経て、新たな自分を発見する力を与える存在として、私たちの心に寄り添ってくれます。蓮の花が咲くたびに、人々はその清らかさを見て、自らの内面を見つめ直す機会を得るのです。

また、蓮の花が持つ静寂や穏やかな美しさは、瞑想や祈りの場において重要な要素にもなります。多くの人々が蓮をテーマにした仏教の絵画やインテリアを通して精神的な癒しを求め、日常生活の中に蓮の花の美しさを取り入れることによって心を浄化する場面が増えています。

6. まとめと今後の展望

6.1 蓮の花の現代的な意義

現代においても、蓮の花は多くの人々に愛され、その象徴性は新たな解釈を生んでいます。清浄や再生のテーマは、環境問題や個人の成長という文脈で再び注目を集め、蓮の持つメッセージが現代社会においても共鳴しています。多くのアーティストや文学者が蓮にインスパイアされ、新しい作品を生み出すことで、蓮の花は時代を超えて愛され続けているのです。

6.2 蓮の花との関わりを深める方法

蓮の花との関わりを深めるためには、実際に蓮が咲く場所を訪れたり、蓮を使った料理やアートに触れたりすることが有効です。日本全国には美しい蓮の池が点在しており、これらの場所を訪れることで、蓮の美しさや心の清らかさを体感することができます。また、蓮を題材にした書籍や映画を通じて、その象徴する意味をより深く理解することもできます。

6.3 蓮の花を通じた文化交流の可能性

蓮の花を通じた文化交流も重要なテーマです。アジアの国々だけでなく、世界中のアーティストや文化人が蓮を題材として作品を制作しており、それに触れることで文化の多様性を実感することができます。また、蓮の花に関するイベントやアート展を通じて、国立間の文化交流を促進することができるのです。

終わりに

蓮の花は、その美しさや象徴性から、多くの人々に深い感動を与え続けてきました。詩や音楽、文化的活動を通じて、蓮の花は私たちにとって大切な存在となっています。今後も蓮の花を通じて、自然の美しさや心の浄化を感じながら、文化的な理解を深めていけることを期待しています。蓮の花は単なる花ではなく、私たちの精神や成長を象徴する力強いメッセージを持つ存在であり続けて欲しいものです。