さざんかは、詩や絵画などの文化的表現でも重要な役割を果たしています。これらの作品において、さざんかの持つ愛情や円満の象徴性がしばしば表現され、観る者に深い感動を与えます。西洋では、バラが愛情の象徴として広く知られていますが、東洋の文化においては、さざんかが同様に、特有の意味を持つ花として敬愛されています。

1. さざんかの基本情報

1.1 さざんかの特徴

さざんか(ツバキ科)は、日本や中国などに広く分布する植物です。特に日本では、冬から春にかけて美しい花を咲かせ、寒さの中でもその色鮮やかな花が目を惹きます。さざんかの花は、一般的に大きく、美しい青やクリーム色が特徴です。花弁は重なり合っており、優雅な印象を与えます。この特徴が、さざんかの多くの種類の中でも特に人気の理由です。

また、さざんかはその生態的な適応力から、さまざまな環境に順応できる素晴らしい特性を持っています。湿気の多い場所や日陰、さらには岩場でも育つことができ、非常に逞しい植物です。この強さが、さざんかを愛する多くの人々にとっての魅力となっています。

1.2 さざんかの生育環境

さざんかは、日本の温暖湿潤な気候を好む植物です。特に、温かい海流に面した地域では、豊かな花を咲かせることが多いです。さざんかは日当たりの良い場所を好みますが、部分的に日陰でも良く育つため、比較的多様な環境で見られます。また、適度な水分を必要とし、排水の良い土壌が理想的です。このため、庭の一部として育てる人も多いです。

さらに、さざんかはその成長速度も比較的遅いですが、年を重ねるにつれて強い木に育ち、長く楽しむことができます。花は冬から春にかけて咲き続け、その期間を通じて美しい風景を提供します。このような持続的な花の存在が、心の豊かさをもたらすことでしょう。

1.3 さざんかの歴史

さざんかは古代から日本や中国の文化に深く根ざしてきました。奈良時代から平安時代にかけて、多くの文人や画家がさざんかの花を題材にした詩や絵画を残しています。特に、平安時代の和歌では「さざんか」が豊かに詠まれ、愛情や心情を表現するための重要なモチーフとなりました。

また、中国においても、さざんかは「山茶花」と呼ばれ、古代から人々にとって特別な意味を持っていました。さざんかは、友情や恋愛の象徴として尊重されてきました。さらに、この花は中国文化のさまざまなシンボルの一部として使われ、さまざまな伝説や物語に登場することもあります。

これらの歴史的背景により、さざんかは単なる花ではなく、多くの人々の心の中に深い感情を結びつける存在となっています。近年では、さざんかをテーマにしたアートやデザインが増え、伝統と現代の融合が見られます。

2. 花言葉とその象徴

2.1 愛情の象徴としてのさざんか

さざんかはその美しさと品格から、「愛情」という花言葉を持っています。この愛情は、友人や家族、特に恋人との絆を象徴するものです。さざんかが咲く冬から春にかけての時期は、日本では誕生日や記念日と重なることが多く、愛しい人への贈り物としても選ばれています。

また、さざんかの花は、色々な種類が存在しており、それぞれに異なる色や形状を持っています。たとえば、ピンクのさざんかは、柔らかな愛情や親しみを表現し、赤いさざんかは情熱的な愛を象徴します。このようなさざんかの色の多様性は、贈る相手の気持ちや状況を反映させるのにぴったりです。

さらに、さざんかの花は非常に優雅な形をしており、その静かな美しさが愛情を感じさせます。何気ない日常の中で、大切な人を思い起こさせる存在となるでしょう。これが、さざんかが愛の象徴として広く愛されている理由の一つです。

2.2 円満の象徴としてのさざんか

さざんかは、愛情だけでなく「円満」の象徴ともされています。この円満は、家族や友人との和やかな関係や調和を意味します。さざんかの花は、その豊かで満ち足りた姿が人々に安心感を与えるため、結婚式や家族の集まりで贈られることも多いです。

この「円満」という意味は、家族の幸福や友人同士の和を表現する際にも重要です。さざんかの花を贈ることで、より強い絆を結び、日常生活の中での調和が生まれることでしょう。また、さざんかが持つ強靭さは、何事にも動じない関係性を築く力を象徴しているとも考えられています。

日本の伝統文化において、この円満の象徴としてのさざんかは、家庭を大切にする考えを強く反映しています。人々が互いに支え合い、理解し合うことで、幸せな生活を築くことができるというメッセージが込められています。

2.3 さざんかの花言葉の由来

さざんかの花言葉は、歴史的にも文化的にも深い意味を持っています。その起源は古く、古代の文献や詩に由来しています。《和漢三才図会》などの古い書物には、さざんかが愛情や調和を象徴する花として記載されています。こうした文献により、地元住民の愛情深い感情が花言葉として形作られていったのです。

また、さざんかの美しさとその開花時期が冬から春にかけてであることから、困難を乗り越えた後の幸福な時期をイメージさせるため、愛情や和合の象徴となりました。例えば、多くの人々が冬の寒さを耐え抜いた後に、春の訪れを告げるさざんかの花を見たときには、希望を抱く思いが強くなるでしょう。

さざんかの花言葉は、単なる言葉以上の意味を持っています。それは、人々の心に対する深い理解や感情を反映しており、だからこそ、さざんかの花は多くの人々に愛され、使われ続けているのです。

3. さざんかと他の花との比較

3.1 バラとさざんかの違い

バラは西洋で愛情の象徴として有名ですが、さざんかは東洋の文脈において同様の役割を果たしています。どちらの花も美しさを讃えられる一方、表現する愛情の種類やスタイルが異なります。バラはその華麗さと香りで恋愛の情熱を象徴し、一般的にはロマンティックな場面で選ばれます。しかし、さざんかはその静けさと深さから、より穏やかな愛情や絆の象徴とされています。

また、バラは通常、一年中栽培可能ですが、さざんかは限定された季節にのみ花を咲かせるため、その存在感がより特別になります。特に日本では、冬から春にかけて見られるさざんかが、大切な人との思い出に結びつくことが多いです。この季節限定の美しさが、愛情の大切さをより引き立てています。

さらに、バラの thorn はしばしば愛の痛みを表現するのに対し、さざんかにはそうした要素は見られません。さざんかは、常に穏やかさや安心感を提供し、人々に心の安らぎを与える存在です。このように、さざんかとバラは、非常に異なる象徴性を持つ花であり、どちらを選ぶかは贈る相手の気持ちや状況に応じて異なるでしょう。

3.2 梅とさざんかの違い

梅(ウメ)は日本の冬の花として広く知られており、春の飲み所を知らせる花でもあります。梅はその香りや早春に咲くことから、希望や新たな始まりを象徴しています。一方で、さざんかは愛情や円満を強調し、より豊かな人間関係を意味します。

また、梅の花は紅色の蕾から白色の花へと変化し、これが美しい変化の象徴とされています。梅は通常、薄氷を破って咲くため、ある種の強さや辛さも表します。しかし、さざんかはその饒舌な魅力によって、比較的穏やかで、リラックスできる雰囲気をもたらします。このように、梅は主に個人の強さや努力を強調するのに対し、さざんかは人間関係における和やかさを強調します。

さらに、梅の花はその美しさに加え、果実も楽しめるため、経済的な価値も高いですますが、さざんかの花はその用途が限られており、観賞用としての楽しみが主な特徴となります。こうした違いが、それぞれの花の社会的な評価や文化的な重要性に影響を与えています。

3.3 さざんかと菊の象徴的な違い

さざんかと菊(キク)も、日本の文化の中で非常に重要な花ですが、その象徴は全く異なります。菊はしばしば長寿や敬愛を表しますが、さざんかはより情熱的な愛情や親密な関係を象徴します。また、菊の花は死や喪に関連付けられることが多いのに対し、さざんかは若々しさや幸福感を呼び起こす存在です。

さらに、さざんかはその開花時期が冬から春にかけてであるため、新しい始まりや希望を強くイメージさせます。一方、菊は一般的に秋に咲き、収穫の時期や季節の移り変わりを象徴します。この違いにより、どの花を選ぶかによって、その人の気持ちや意図が異なることが明確になります。

文化的な儀式でも、菊は敬老の日などの伝統行事での使用が多いですが、さざんかは親しい引き出物や贈り物として人気があります。このように、さざんかと菊は日本文化においてそれぞれの役割を持ち、異なる価値観を表現しています。

4. さざんかの文化的意義

4.1 日本文化におけるさざんかの役割

さざんかは、日本の文化や伝統において非常に重要な存在であり、さまざまな場面で使用されています。日本の庭園や公園では、さざんかが育てられ、大切な花として愛されてきました。また、伝統的な茶道では、さざんかの花が生け花として用いられ、和の心を表現する手段となっています。

さざんかの花は、特に冬の寒い時期に咲くため、共同体や家族のつながりを示すためのシンボルともされています。例えば、母の日や敬老の日にさざんかを贈ることで、感謝の気持ちや愛情を深める場面がよく見られます。このように、さざんかは文化的な行事や日常生活の中で心温まる存在として常に寄り添っています。

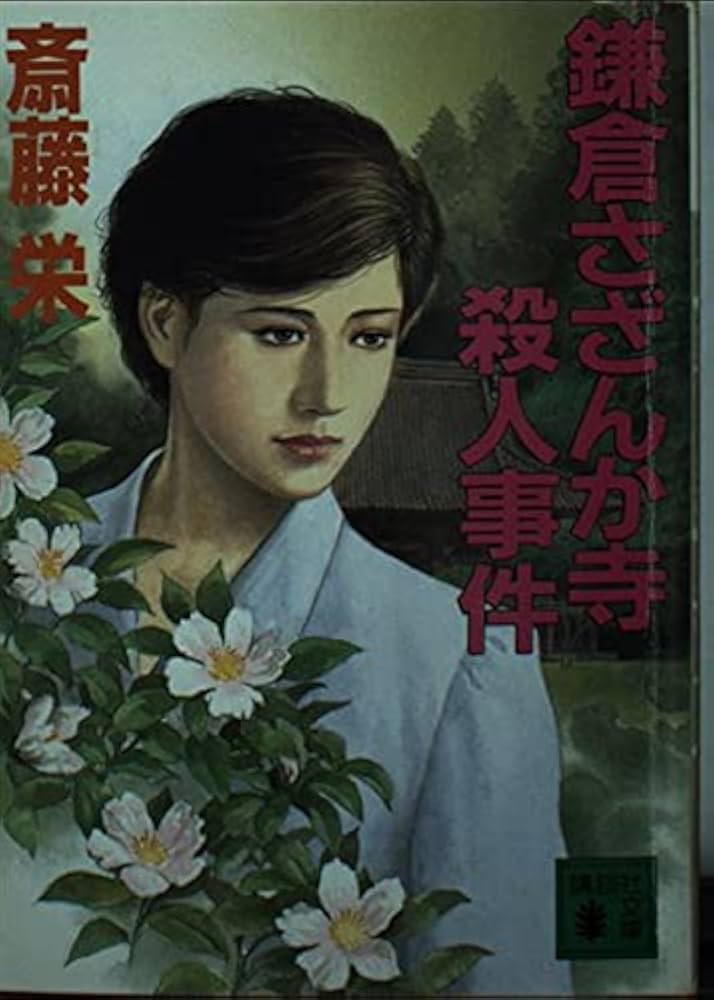

さらに、さざんかはその美しさと温かみから、日本の詩や文学に度々登場します。多くの著名な文学作品には、さざんかが登場し、その映像的な美しさが感情豊かな表現に寄与しています。これは、さざんかがただの花以上の存在であることを示しており、日本文化にダイレクトに影響を与えてきました。

4.2 中華圏におけるさざんかの位置づけ

中華圏においても、さざんか(山茶花)は重要な意味を持っています。中国では「山茶」と呼ばれ、古い時代から美しい花として親しまれてきました。この花は古くからさまざまな文献に登場し、友情や愛情の象徴として扱われています。そのため、特に近しい関係を築く際に贈られることが多いです。

また、さざんかは美しい花言葉を持っており、悩みや苦しみを乗り越えた後の純粋な幸福感を象徴しています。このようなプロセスを表現するために、さざんかは中国絵画や文学の中で多く取り上げられています。特に伝説や民話の中では、さざんかが物語の舞台としてしばしば用いられ、文化的な重要性を持つ存在となっています。

さらに、中華圏では、さざんかを用いた詩や歌うたが、愛や友情を語る重要なテーマとして位置づけられています。さざんかの花の鮮やかさが、愛しさや思い出を呼び起こし、文化的な交流の一環として重要な役割を果たしています。

4.3 さざんかにまつわる伝説や物語

さざんかには、さまざまなじゅうじつを描いた伝説や物語が存在します。たとえば、日本では「さざんかの花」から派生した意味が、恋愛や友情の絆を強めるエピソードとして語られることが多いです。また、この花の開花時期に関連して、冬の寒さを耐え、春に希望を感じるストーリーが多くの人々に愛されてきました。

中国の伝説の中には、さざんかの花が主人公の重要なメッセージを伝える存在として登場します。こうした物語は古くから口伝えされ、友情や家族の絆を扱った作品に影響を与えています。特に、さざんかの花が持つ穏やかで暖かい意味が、反対の状況でも人々を支える力となる点が特徴的です。

また、さざんかが美しいだけでなく、人生の試練に耐える強さをを象徴することから、励ましや希望のメッセージとして語られることもあります。この種の物語は、多くの人に共感を呼び起こし、さざんかの優しさと力強さを再認識させてくれる貴重な文化遺産となっています。

5. さざんかを使ったアートとデザイン

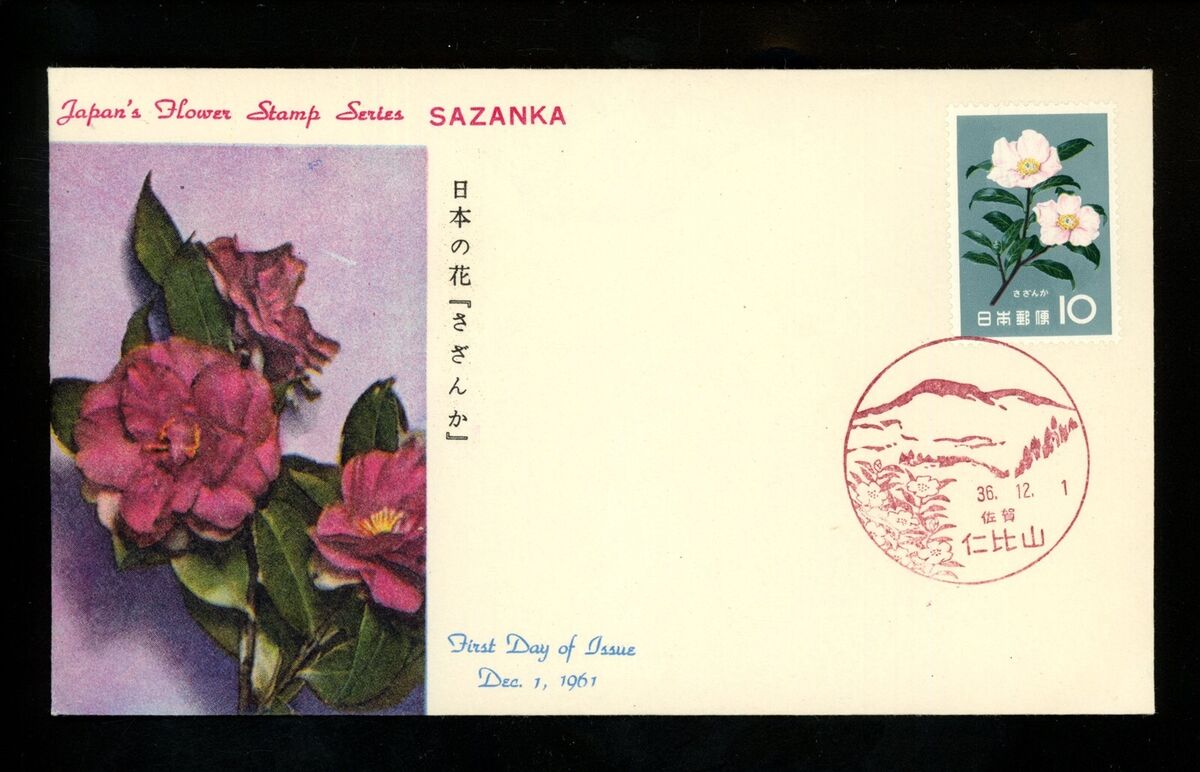

5.1 さざんかをテーマにした芸術作品

さざんかは、多くの芸術作品でテーマとなっており、その美しさは常に描かれています。日本の伝統的な絵画において、さざんかの花は春の訪れを象徴するものとして、特に重要なモチーフです。前田青邨や国芳といった著名な画家たちが、さざんかを題材にした作品を残しており、その優雅さが強調されています。

また、近代のアート作品においても、さざんかはしばしば登場し、現代的な解釈を受けています。多様な色合いと形状を持つさざんかは、モダンアートの要素として取り入れられ、創造的な表現の手段となっています。たとえば、アクリル画やコラージュ技法を使用した作品では、さざんかの再解釈が行われ、独自の付加価値が生まれています。

さらに、さざんかは現代のファッションデザインやインテリアコーディネートにおいても取り入れられていることから、古典と現代をつなぐ重要な役割を果たしています。このように、さざんかはアートの世界でのインスピレーションの源として、大きな影響力を持っています。

5.2 さざんかのデザイン要素

さざんかの美しさは、幅広いデザイン要素にインスピレーションを与えています。その特有の形状や色合いは、範囲広いデザイン分野において使用されています。インテリアデザインでは、さざんかをモチーフにしたカーテンやクッションが作られ、柔らかい雰囲気を家の雰囲気に取り入れるために利用されています。

また、テキスタイルデザインでも、さざんかの花がプリントされた生地は人気を集めています。特に日本の和服やエコバッグ、現代的なアパレルアイテムにもさざんかのデザインが施され、アイテムに特別な意味を込める目的で使用されています。

このように、さざんかのデザイン要素は、伝統的なモチーフと現代的なスタイルを融合させる架け橋として機能しています。さざんかを用いたデザインは、単なる装飾に留まらず、文化的な背景に根差したメッセージ性を持っています。

5.3 さざんかをモチーフにした現代アート

近年では、さざんかをテーマにした現代アート作品が増えてきています。たとえば、さざんかの持つ感情的なメッセージや美しさを表現するアーティストたちが、その花を作品の中で大胆に描いています。現代アーティストはさざんかの色彩や形状を独自のスタイルで解釈し、新たな視点を提示することに挑戦しています。

また、インスタレーションアートやパフォーマンスアートの中でも、さざんかは象徴的な存在として用いられています。花の姿をリアルに再現し、観覧者に触れる体験を提供することで、より深い感動を与える作品が多く見られます。こうしたアート表現は、観る者にさざんかの奥深い意味や感情を伝える役割を果たしています。

さらに、SNSを利用したビジュアルアートも広がっており、さざんかを中心にしたアートワークが多く共有されています。デジタルアートの世界において、さざんかは新しいトレンドを著す要素として注目され、さまざまな形で現代社会に影響を与えています。このように、アートの分野におけるさざんかは、その独自性と文化的な背景により、常に進化し続けています。

6. さざんかに関するイベントや祭り

6.1 さざんか祭りの紹介

日本各地では、さざんかを祝う祭りが行われます。その中でも特に有名なのが「さざんか祭り」です。この祭りは冬の寒さが和らぎ、さざんかが最も美しい時期に開催され、多くの人々が地域の名勝や公園に集まります。見事なさざんかの花々が咲き誇る中、様々なイベントや出店があり、地域の賑わいを感じることができます。

さざんか祭りでは、花の展示や品評会が行われ、地元の人々や観光客が参加します。特に、地域特産の品を楽しむことができる屋台も出店し、地元の美味しい食べ物とともに花を楽しむことができます。このように、さざんか祭りは地域コミュニティの活性化の一環としても大切な意味を持っています。

さらに、さざんか祭りは各地で独自のアクティビティを取り入れており、子供向けのワークショップや音楽演奏も行われています。特に、地域の文化や伝統を学ぶ機会として、多くの人々が楽しむことができるイベントとなっています。

6.2 さざんかをテーマにした地域イベント

さざんかをテーマにした地域イベントは、多くの場所で開催されています。学校やコミュニティセンターなどでは、さざんかの花を使った絵画教室やワークショップが企画されています。子供たちは、さざんかのことを学びながら、実際に花をモチーフにした作品を作り上げることができる貴重な体験です。

また、地域の文化祭や花フェスティバルなどで、さざんかを特別に扱ったプログラムが組まれることがあります。地域の歴史や文化を振り返る機会として、さざんかをテーマにした展示やトークセッションが行われます。地域住民の参加も多く、さざんかがつなぐ人々の絆を感じることができる場となっています。

さらに、さざんかをテーマにしたリサイクルアートコンペティションなど、環境に配慮した企画も増えています。参加者はさざんかをモチーフにしたエコフレンドリーな作品を制作し、その展示を通じて地域の美を再認識することが目的です。

6.3 さざんかに関連する季節の行事

さざんかが咲く冬から春にかけての期間は、さまざまな行事が盛りだくさんです。例えば、「さざんかの開花を祝いながら行う茶会」や「冬の温室を利用したさざんか観賞会」など、地域独自の行事が行われています。これらの行事は、地元の人々がさざんかの美しさを再認識するための重要な機会でもあります。

さらに、さざんかが学びの場としても機能することが多く、学校や大学では、花に関する勉強や研究が行われています。生徒や学生たちがさざんかに込められた意味を理解し、伝承していくための教育プログラムが提供されることもあります。

このように、さざんかは季節ごとの行事やイベントを通じて人々の心を結びつけ、伝統と文化を次世代へと繋げる重要な役割を果たしています。さざんかの花がもたらす幸せと温もりが、地域全体に広がる様子は、見る人々の心を温かくしてくれるでしょう。

終わりに

さざんかは、愛情や円満を象徴するだけでなく、文化的で多様な意義を持つ花です。日本や中華圏において、さざんかは古くから人々の心に寄り添いつづけ、美しさや深い意味を伝えてきました。さざんかの花言葉は、それぞれの文化において特有の背景を持ち、多くの人々の心を打つ存在です。

また、さざんかをテーマにした芸術やイベントは、地域コミュニティを活性化させ、伝統を次世代へと繋げる重要な役割を果たしています。これからも、さざんかが持つ豊かな意味を再認識し、様々な形で愛されることを期待したいと思います。さざんかを通じて、人々の愛や絆がより深まりますように。