鬼灯の花は、日本や中国をはじめとする東アジアの文化に深く根付いた植物であり、その象徴的な意味や美しさから多くの人々に愛されてきました。特に鬼灯の花は、特有の形と色合い、そしてその背後にある文化的な歴史から、多様な解釈を持つ花言葉を形成しています。この花に対する理解を深め、またその科学的特性や生態系における役割についても考察していくことは、私たちの文化や自然に対する視点を広げる手助けとなるでしょう。

1. 鬼灯の花の歴史

1.1 古代中国における鬼灯の花

鬼灯の花は、古代中国においても重要な役割を果たしていました。特に、漢代には「鬼灯」と呼ばれる名前が付けられ、主に死を象徴する花として扱われていました。一般的には、死者を思い出させる存在として、またお供え物として使用されることが多かったとされています。このように、鬼灯の花は早くから人々の精神世界に深く根付いていたことがわかります。

また、古代中国の文献には鬼灯の花に関するさまざまな記述が残されています。一部の詩では、鬼灯の花が儚さや悲しみを象徴する存在として描かれ、愛する人を失った悲しみを表現するために用いられました。さらに、鬼灯の花の鮮やかな色彩は、他の植物とのコントラストを生み、視覚的にも心に残る印象を与えました。

1.2 日本への伝来とその影響

鬼灯の花は、奈良時代から平安時代にかけて日本に伝わったとされ、その後、広く日本各地で栽培されるようになりました。特に、仏教の影響を受けた日本文化の中で、鬼灯の花はお盆や秋の祭りなどで重要な役割を果たすようになります。このように、日本における鬼灯の花の意義は、単なる観賞植物にとどまらず、人々の信仰や風習とも深く結びついていったのです。

伝来後、日本独自の文化的解釈や花言葉が形成されることとなりました。たとえば、鬼灯の花は死者を悼む意味合いが強い一方で、再生や新たな命を象徴するという二つの側面を持っています。このように、鬼灯の花は日本文化の中で、しばしば対照的な意味を持つ存在として位置づけられています。

1.3 鬼灯の花が持つ文化的意義

鬼灯の花は、単に美しい花というだけでなく、文化的な意義が大いにあります。日本では、特に初秋に咲くことから、食欲の秋や収穫の喜びを表現するシンボルともなっています。また、お彼岸やお盆などの行事において、鬼灯の花は先祖への感謝の気持ちを示す重要な存在として、家庭には欠かせない植物となっています。

さらに、鬼灯の花は地域によって異なる解釈がされており、地方ごとに独自の伝説や習慣が形成されています。たとえば、一部の地域では鬼灯の花が魔除けの花として使われたり、鬼灯の花を使ったお酒が作られることもあります。こうした文化的な背景は、鬼灯の花が持つ多様性を表す要素にもなっています。

2. 鬼灯の花の象徴

2.1 愛と別れの象徴

鬼灯の花は、愛と別れの象徴とも言われています。特に花の短命さや、枯れた後に幹や枝だけが残る姿は、愛する人との別れを象徴していると解釈されたりします。このような解釈は、詩や lyricalな表現の中にも反映されており、鬼灯の花を見ながら失恋や思い出にふける場面が多く見られます。

日本の多くの文学作品でも、鬼灯の花は感情の象徴として登場します。例えば、ある有名な詩では、鬼灯の花を見つめながら昔の恋を思い出す情景が描かれており、その儚さと美しさが強調されています。また、花言葉に込められた「あなたを忘れない」とか「再会を願う」といった意図は、多くの人々に共感を呼ぶ要素となっています。

2.2 生命と死の循環

鬼灯の花は、生命と死の循環を表す植物としても興味深い存在です。心の底から愛することが、やがて失うことにつながるといった、命の儚さを感じさせます。多くの文化では、花は生と死の象徴として扱われることが多く、鬼灯の花もその例外ではありません。

鬼灯の花の成長過程は、まさにこの生命の循環を象徴しています。春には芽生え、夏にはひときわ鮮やかな花を咲かせ、秋には枯れる。そして枯れた後も、その結果として得られる実が次の世代へとつながる。このように、鬼灯の花は、生命のサイクルと共に、その美しさを持ちながら文化の中で生き続けています。

2.3 鬼灯の花が描く日本の風景

鬼灯の花は、日本の風景の中で特別な位置を占めています。特に秋のお彼岸の時期になると、鬼灯の花が多くの家庭の庭や仏壇に飾られ、風情ある風景を生み出します。この季節感は日本文化に根付いたもので、訪れる人々に深い感慨を与えています。

また、鬼灯の花は季節の変わり目を知らせる存在ともなっており、地域ごとに鬼灯祭りが行われる場所もあります。こうしたイベントでは、鬼灯の花が主役となり、地域の人々が集まってその美を楽しむとともに、神聖視されています。これにより、鬼灯の花はただの観賞植物ではなく、日本人の心の中で特別な存在となっています。

3. 鬼灯の花と言葉

3.1 鬼灯の花の花言葉の起源

鬼灯の花にまつわる花言葉は、日本や中国の文学や伝承に深く根ざしています。日本においては、鬼灯の花は通常「思い出」や「再会」を意味するとされ、この花言葉は多くの愛の歌や詩に引用されています。こうした表現が生まれた背景には、鬼灯の花が持つ儚い美しさとその存在が人々の心に与える影響があると言えるでしょう。

古代中国でも、鬼灯の花は死亡や別れの象徴として語られており、そこから派生した花言葉が日本に伝わる際に多くの解釈が生まれていったと考えられます。このように、鬼灯の花は時代や地域を越えて様々な意味を持つようになりました。

3.2 様々な地域における解釈

鬼灯の花は、日本国内だけでなく、他のアジア諸国でも異なる解釈があります。中国の一部地域では、鬼灯の花は悪霊を追い払う花として扱われており、特別な行事にも使用されます。特に中国の中華圏では、鬼灯は「灯」と掛け合わせた言葉遊びがあり、正月などの祝い事にも用いられます。

さらに、韓国や他のアジア諸国でも、鬼灯の花には独自の神話や伝説が存在します。それぞれの地域で異なる象徴が付与されることで、鬼灯の花は国境を越えた文化的なアイコンとなりました。このように、地域によって異なる花言葉が存在し、それぞれの情緒を特有の色で表現しています。

3.3 詩や文学に見られる鬼灯の花

鬼灯の花は、多くの詩や文学作品でもその存在感を示しています。例えば、詩人たちは鬼灯の花を使って愛の儚さや記憶の大切さを表現してきました。中でも、江戸時代や明治時代の詩の中には鬼灯の花がしばしば登場し、悲しみや思い出といったテーマを描写するための重要なモチーフとなっています。

また、現代文学においても鬼灯の花はしばしば取り上げられ、恋愛の切なさや人間関係の複雑さの象徴として描かれます。このように、鬼灯の花はただの植物ではなく、感情や思考を表現するための重要な要素として、多くの作家やアーティストにインスピレーションを与えてきたのです。

4. 鬼灯の花の科学的特性

4.1 生物学的特徴

鬼灯の花は、ナス科に属する多年草で、その独特な形状と鮮やかな色合いが特徴です。通常、花は白色から薄緑色で、杯状の袋に包まれています。果実は丸い口を強調したような形をしており、鮮やかなオレンジ色をしています。この実は、見た目にも美しく、多くの人々に愛されています。

鬼灯の花は、耐寒性があり、過酷な環境でも育つことができるため、広範囲にわたって分布しています。この特性は、鬼灯の花がさまざまな気候条件に適応した結果といえます。地中の水分を吸収しやすい根系を持っており、乾燥した環境でも生存できる能力を持っています。また、花の形状は昆虫との相互作用を促進し、受粉を助ける役割も果たしています。

4.2 環境への適応

鬼灯の花は、環境への適応能力が非常に高い植物です。特に、陽当たりの良い場所を好みつつも、湿気があればさらに成長しやすい生育環境を求めます。このため、国内外の様々な場所で鬼灯の花を見ることができるのは、この適応能力が影響しています。

また、鬼灯の花は日本の四季に合わせて成長し、咲き誇ります。春から夏にかけて生育が促進され、秋にはその花が実を結びます。この過程が自然の美しいサイクルを形成し、鬼灯の花が地域の生態系においても重要な役割を果たすことになります。これにより、鬼灯の花は他の種と共存し、バランスの取れた生態系を形成しています。

4.3 鬼灯の花の生態系における役割

鬼灯の花は、生態系においても多くの役割を果たしています。まず、受粉を手伝う昆虫たちにとって、鬼灯の花は重要な蜜源となっています。この蜜は、さまざまな昆虫たちを呼び寄せ、生態系の中での相互作用を促進します。また、鬼灯の花が果実を実らせることで、その実は小型の動物や鳥たちによって食べられ、さらなる種散布が行われます。

さらに、鬼灯の花は周囲の植物に対しても影響を与える存在です。特に、土壌の質を改善することで、他の植物との共生が可能になります。このように、鬼灯の花はその存在価値を超えて、生態系の一部として重要な役割を果たしています。

5. 鬼灯の花と現代文化

5.1 鬼灯の花をテーマにしたアート

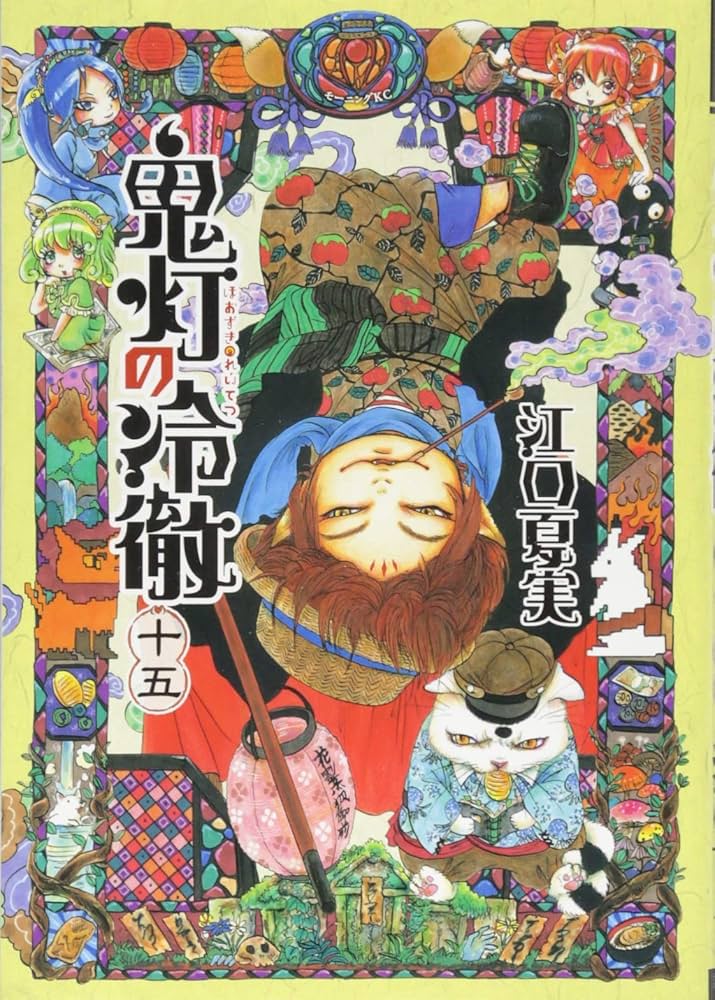

鬼灯の花は、その美しい形状と色彩からアートの題材としても多く取り上げられてきました。特に、浮世絵や和風アートの中では、鬼灯の花が高い評価を受けており、日本の伝統的な美意識を反映した作品が数多く存在します。このような作品は、鬼灯の花がもたらす情感や背景を視覚的に表現するために重要な手段となっています。

また、現代アーティストたちも鬼灯の花を題材にした作品を制作しています。アクリル画や写真、立体作品など、様々な技法で鬼灯の花の魅力を表現し、多くの観客に新しい視点を提供しています。鬼灯の花をモチーフにしたアート作品は、伝統と現代性が融合した独自のスタイルを生み出しています。

5.2 現代文学における鬼灯の花

近年の現代文学でも、鬼灯の花は感情や思索の象徴として取り上げられています。特に恋愛や人間関係の繊細さを描く場面で、鬼灯の花のイメージが用いられることが多く、その詩情豊かな表現が読者に感情を呼び起こします。

また、鬼灯の花にまつわる物語でも、その儚さや美しさが強調されることが多いです。著名な作家たちは、鬼灯の花を通じて人間社会における愛と別れを繊細に描写し、そのテーマが時代を超えて共鳴することを目指しています。鬼灯の花は、詩的な言語やメタファーの一部として使われることで、深い感動を呼び起こす要素となっています。

5.3 鬼灯の花と祭り・イベントの関係

鬼灯の花は、日本各地で行われる祭りや行事においても重要な役割を果たしています。特にお盆やお彼岸の際は、多くの家庭で鬼灯の花が飾られ、先祖への敬意が表されます。こうした行事では、鬼灯の花が霊を迎え入れる象徴として扱われ、その神聖さが強調されることになります。

さらに、地域によっては鬼灯祭りが開催され、鬼灯の花をテーマにしたパレードや出店が立ち並ぶこともあります。これにより、観光客や地元の人々が鬼灯の花を楽しみつつ、地域文化を再確認する機会となっています。鬼灯の花は、人々の生活や信仰体系の中で、重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

終わりに

鬼灯の花は、単なる植物以上のものとして、日本の文化や心に深く根付いています。その美しさや儚さは、様々な文学作品やアート、行事において多くの人々に愛され、細やかな感情を喚起しています。歴史的背景や科学的特性、さらには現代文化の中での役割など、鬼灯の花の多面性を理解することは、私たちの文化や自然に対する視点を豊かにすることにつながります。このような花が持つ豊かな意味や象徴の数々は、今後も私たちの身の回りで生き続けるでしょう。