鬼灯の花と季節感:秋の風物詩

秋が深まるにつれ、私たちは様々な風物詩を目にします。その中でも特に印象に残る存在が、鬼灯(ほおずき)です。鬼灯は、その独特な外見と色彩から、多くの人に愛されてきました。特に日本の秋においては、鬼灯は重要な文化的象徴となっており、様々な行事や祭りで利用されています。本記事では、鬼灯の基本情報から文化的背景、花言葉、そして地元の風物詩としての位置づけまで、幅広く探求していきます。

1. 鬼灯の基本情報

1.1 鬼灯(ほおずき)とは

鬼灯は、ナス科の植物で、学名は「Physalis alkekengi」です。主にその鮮やかなオレンジ色の果実が特徴的で、黄色い花と共に茎の下に細かくぶら下がる様子は、実に美しいものです。日本では、古くから「ほおずき」として親しまれており、特に夏の終わりから秋にかけて見かけることが多いです。農家の庭や道端、または公園など、様々な場所で見ることができ、秋の訪れを感じさせる植物の一つです。

鬼灯の果実は食用には適しませんが、その形状は「鬼」に似ていることから日本では「鬼灯」と名付けられました。この名称は、伝説や民間信仰とも関連が深く、鬼の象徴とされています。また、鬼灯は向日葵やコスモスなど、秋の他の花々と共に、季節感を強調する存在でもあります。

1.2 鬼灯の特徴と生態

鬼灯の花は、6月から7月にかけて黄色い小さな花を咲かせます。花が落ちた後には、緑の萼が発達し、徐々にオレンジ色の果実を包み込むように成長します。この果実は、まるでキャンディのように目を引く美しさを持ち、収穫の時期になると、周囲にはその赤く染まった果実が目立つ姿が見受けられます。

鬼灯は主に温帯地域で栽培される植物で、日本国内でも広く分布しています。寒さには比較的強いですが、日当たりの良い場所を好むため、栽培には適切な環境が必要です。栽培方法も実にシンプルで、種から育てることができ、一度植えればほぼ毎年花を咲かせることが期待できます。このため、家庭菜園などでも人気を集めています。

1.3 鬼灯の分布と栽培方法

鬼灯は、日本国内で特に多く分布している地域があり、特に九州や本州の暖かい地域でよく見かけます。そのため、地域によっては鬼灯祭りやイベントが行われており、多くの観光客を引き寄せています。栽培に関しては、比較的耐寒性もあり、土壌の質にもあまりこだわりませんが、有機栽培を心掛けるとより美しい鬼灯が育ちます。

種をまく時期は春の初めから中頃がおすすめです。雄蕊と雌蕊を持つ一つの花は、自家受粉をするため、特に手間がかかることはありません。しかし、日光をしっかりと当てて管理することが、鬼灯の美しさを保つ鍵となるでしょう。そして、収穫は通常9月から10月にかけて行われ、その際には実が鮮やかなオレンジ色に輝く様子が見どころとなります。

2. 鬼灯の文化的背景

2.1 鬼灯の歴史と起源

鬼灯の起源は古く、ヨーロッパやアジアの各地で昔から親しまれていました。特に、日本に伝わったのは平安時代頃と考えられ、当時の人々はこの美しい植物を庭に植え、鑑賞していました。鬼灯は、江戸時代には盆の供え物としても用いられ、高さのある華やかな装飾品として人気を集めていました。このように鬼灯は、美的な価値だけでなく、宗教的な意味合いも持ち、農業と密接に関わりを持っていました。

古くから日本文化の中で鬼灯の果実は、悪霊を避けるための化身でもあると信じられていました。それに加えて、鬼灯は「家族が集う場所」に置かれることが多く、特に秋のお彼岸やハロウィン、さらにはお盆の行事において不可欠な存在となっています。

2.2 日本における鬼灯の位置付け

日本文化においては、鬼灯は単なる装飾品ではなく、精神的なシンボルとしての役割も果たしています。鎌倉時代から続く「鬼灯型灯篭」がその象徴であり、灯篭の中に鬼灯を入れて灯すことで、悪霊を追い払うと同時に、先祖の霊を招き入れる意味が込められていました。特に、秋の収穫祭や火祭りでは、鬼灯が重要な役割を担っています。

また、鬼灯は伝統的な民間信仰とも深く結びついており、地域ごとに異なる伝説が存在します。たとえば、鬼灯の実を使った風習が存続する地域では、地域の子供たちが鬼灯を街中に浮かべて、悪霊を避けるための祭りを行います。このような行事は、人々の絆を深める一方で、年々その重要性が再認識されています。

2.3 鬼灯にまつわる伝説や神話

鬼灯にまつわる伝説は、日本各地に点在しています。たとえば、ある村では、鬼灯を使ったお祭りが伝説されており、毎年この時期に行われる祭りでは、地域住民が鬼灯の美しさを称えるために色鮮やかな衣装を身に纏い、踊りの披露を行います。この祭りでは、子供たちが鬼灯の実を持って参加し、お祭りの雰囲気を盛り上げます。こうした地域密着型のイベントは、地域住民の協力のもとで形成されたものであり、文化の伝承にも一役買っています。

一方で、鬼灯は日本だけでなく、中国や韓国などの他のアジア諸国でも特別な価値が付けられており、特に中国では冬至に鬼灯を飾る習慣があります。このように鬼灯はアジア全体に広がる文化的象徴であり、そこには深い歴史と多様な伝説があります。

3. 鬼灯の花言葉と象徴

3.1 鬼灯の花言葉の由来

鬼灯の花言葉は、「真実」と「儚さ」に由来しています。この花言葉は、鬼灯の美しさが長続きしないことに起因しています。美しい色彩を持つ鬼灯の果実は、一見すると魅力的ですが、すぐにしぼんでしまう様子は、まるで人生の儚さを象徴しているようです。このように、鬼灯は人生の儚さや真実を示す貴重な存在として多くの人々に愛されてきました。

日本では特に、お見舞いや法事の際に鬼灯を贈る風習があり、その背後には「忘れないでね」という思いが込められています。また、鬼灯を用いた贈り物は、特に故人を偲ぶ意味で強いメッセージを持つため、花言葉としての意味が一層引き立ちます。

3.2 鬼灯と他の花の花言葉の比較

鬼灯の花言葉を他の花と比較すると、その象徴する意味の深さが際立ちます。例えば、桜の花言葉は「優れた美しさ」、薔薇は「愛情」とされますが、鬼灯はその二つとは違い、「真実」と「儚さ」という、より深遠で複雑なテーマに焦点を当てています。この違いは、鬼灯が持つ特異な存在感を強調し、多くの人々にとって、人生の真実を映し出す鏡のような役割を果たしています。

また、鬼灯と同じく「儚さ」を象徴する花に、ハスがあります。ハスは泥水の中から美しい花を咲かせることから、逆境を乗り越える力を共に象徴していますが、鬼灯はその美しさが一瞬のものであることを強調します。このように、鬼灯の花言葉は、他の花々と比較することでさらに深い意味を持つことが理解できます。

3.3 鬼灯の象徴する意味

鬼灯の象徴する意味は、実際の生活や文化にどのように影響を与えているのでしょうか。鬼灯は、閉じ込められた実が強い色を持つことから、「封印された真実」を象徴するとも言われています。具体的には、過去の記憶や失われたものに対する悲しみ、または大切な人とのつながりを失ったときの感情が関連しています。これが、鬼灯を用いる風習や行事においても深遠な意味を持つ要因となっています。

また、鬼灯は時には「希望」としての側面も持つことがあります。厳しい冬を乗り越えて再び新しい生命が芽生える季節の訪れを予感させる存在であり、たとえば秋祭りでは人々が集まります。こうしたイベントでは、参加者が鬼灯を手に幸福を求め、つながりを持つことができるのです。

4. 鬼灯と秋の風物詩

4.1 鬼灯が秋に与える影響

秋が来ると、鬼灯の存在は日常生活に大きく影響を与えます。秋は収穫の時期であり、多くの和ものの風物詩が生まれる季節です。その中で、鬼灯はその独特な色合いと形状を持つことで、秋の風物詩をより一層引き立てています。家庭では飾りつけとして用いられ、周りの植物と共に五感で秋を楽しむ存在となるでしょう。

地域によっては、鬼灯が特に重視されており、鬼灯をテーマにした秋の祭りやイベントが開催されます。これにより、参加者同士の連帯感を強めるだけでなく、地域の伝統文化を再認識する機会ともなります。そのため、鬼灯が秋に与える影響は、季節の風情を感じる上で欠かせない要素であり、多くの人々にとって深い意味を持つ存在です。

4.2 秋祭りと鬼灯の関わり

日本全国には、鬼灯を用いた伝統的な祭りがあります。たとえば、「ほおずき市」と呼ばれる祭りでは、色とりどりの鬼灯が並べられ、観客はその美しさに魅了されます。ほおずき市は特に夏から秋にかけて行われ、多くの観光客が訪れます。このイベントでは、商店街が賑わい、地元の特産品や料理を楽しむことができるので、地域振興にも寄与しています。

また、地域ごとに異なる特色があります。たとえば、鬼灯を用いた「お化け屋敷」や「灯籠祭り」は特に子供たちに人気があり、鬼灯の妖しげな雰囲気が恐怖を和らげ、楽しみの一部として賑やかに彩ります。こうした伝統的な祭りは、代々受け継がれてきた文化を守るだけでなく、次世代にとっても重要な学びの場となります。

4.3 鬼灯を用いた秋の行事

鬼灯は、秋の行事に多く活用されています。例えば、お彼岸やお盆の期間には、鬼灯を墓前に供えることが一般的です。この習慣は、亡くなった人々を偲ぶ方法の一つであり、鬼灯の灯りが先祖の霊を導くと共に、残された者に安らぎを与える意味合いも持っています。また、古来より、新たな生命が育つ秋の風物詩の一環として、鬼灯が重視されてきました。

地域によっては、鬼灯を使ったワークショップが開かれることもあります。参加者が自身で鬼灯の製作に取り組むことで、鬼灯についての理解を深めると同時に、文化の継承に寄与しています。このような行事は、地域の伝統を活かしながら新たな楽しみ方を提供していることから、大変好評です。

5. 鬼灯を楽しむ方法

5.1 鬼灯の鑑賞スポット

鬼灯の美しさを堪能できる場所は多く存在します。特に、鬼灯の名所として知られる地方では、季節ごとに鬼灯がお目見えします。例えば、東京の「鬼灯市」では、多数の出店が並び、鬼灯の販売や展示が行われます。また、地元の民間信仰や伝統が息づく場所では、鬼灯を活用した祭りが毎年行われ、多くの人々が集まります。

さらに、静かな森の中で鬼灯を見つけることも楽しみの一つです。特に夕暮れ時に鬼灯を眺めると、幻想的な雰囲気が漂い、一層秋の魅力を感じることができます。このように、鬼灯を鑑賞するためのスポットは、観光だけでなく、地域コミュニティによっても訪れられる大切な場所となっています。

5.2 鬼灯を使ったアートとデコレーション

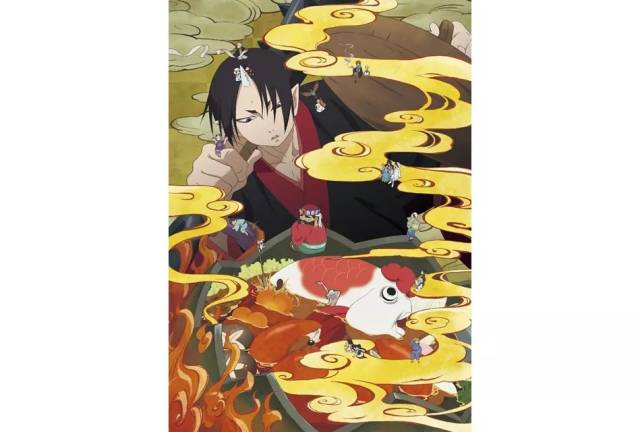

鬼灯は、その独特な形状と色合いから、アートやデコレーションの材料としても活用されています。特に、アーティストやデザイナーが鬼灯をモチーフにした作品を制作する機会が増えており、近年では芳香剤やアロマキャンドルなど、鬼灯をベースにした製品も登場しています。これにより、鬼灯は文化的な側面だけでなく、商業的な価値も見出されています。

また、家庭でも簡単に鬼灯を使ったデコレーションを楽しむことができます。ハロウィンの時期には、鬼灯を利用した飾り付けが人気で、特に子供たちが楽しむ姿は微笑ましいです。このように、アートやデコレーションに鬼灯を取り入れることで、季節を感じる体験が広がります。

5.3 鬼灯をテーマにしたイベントやフェスティバル

日本各地で開催される鬼灯をテーマにしたイベントやフェスティバルは、地域文化を体験できる貴重な機会です。鬼灯市という名前の催しでは、鬼灯を手にした参加者が行列を作り、町を彩る様子が見られます。また、地域特産品の販売も行われ、鬼灯を楽しむだけでなく、新鮮な食を味わうことができます。

そのほか、鬼灯を題材としたアート展やコンペティションも増えてきており、アーティストたちが自分の解釈で鬼灯を表現しています。これにより、若い世代のアーティストが地域の文化に触れ、さらに新しい価値を生み出す機会が与えられています。

6. まとめ

6.1 鬼灯の花の重要性

鬼灯の花は、単なる風物詩以上の存在であり、多くの文化的・精神的な意味を持っています。美しい色合いと独特な形状は、人々にインスピレーションを与えるものであり、農業や地域コミュニティにおいても重要な役割を担っています。本記事を通じて、鬼灯の魅力やその背景に関する理解が深まったことと思います。

6.2 鬼灯を通じて感じる秋の魅力

鬼灯を楽しむことは、ただの観賞ではなく、秋の風情を深く感じることにつながります。様々な行事や祭りを通じて、地域の方々と一緒に鬼灯を楽しむことにより、コミュニケーションが生まれ、家族や朋友との絆が一層深まります。このような活動が文化を受け継ぎ、発展させる鍵であると言えるでしょう。

6.3 今後の鬼灯文化の展望

鬼灯をテーマにした文化は、現代においても必然的に関連性を持っていると思われます。新たな鬼灯に焦点を当てたアートやデザインが登場することで、未来の世代も鬼灯に親しむ機会が増えていくことでしょう。そして、地域の人々が鬼灯を通じて繋がりを持ち、次世代にその文化を引き継ぐことが、私たちすべての責任であると感じています。の提案で、鬼灯を通じて体験する秋の物語が、永遠に続く重量のように思えます。

終わりに、鬼灯の文化を楽しむ方法は無限大であり、私たちの日常生活に彩りを加えてくれます。この美しい自然の象徴を通じて、秋の魅力を一層深めていきたいと思います。