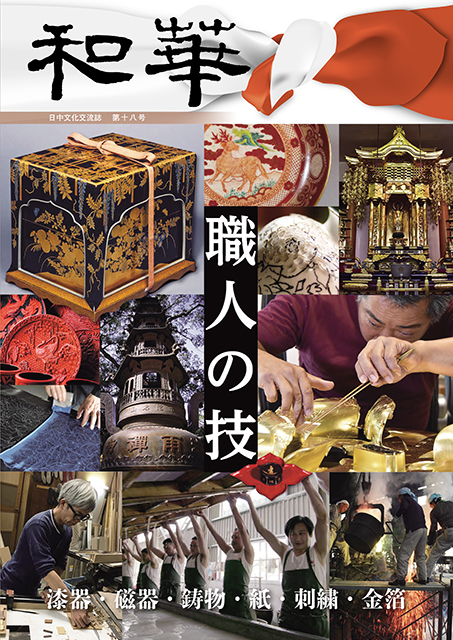

中国の文化は、陶器と磁器を通じて深い影響を与えています。その中でも特に、中国磁器は日本における受容と文化的影響が顕著です。日本人は古くから中国の磁器に魅了され、その影響を受けた陶芸が発展を遂げてきました。この文章では、日本における中国磁器の受容と影響について、歴史的背景や美意識、現代における価値について詳しく探っていきます。

1. 中国の陶器と磁器の基礎知識

1.1 陶器と磁器の違い

陶器と磁器は、どちらも焼成された陶土から作られますが、いくつかの重要な違いがあります。陶器は一般的に赤土や白土から作られ、焼成温度が低め(約900〜1100℃)であるため、吸水性が高いのが特徴です。一方、磁器は白い石材や長石を主成分とし、高温(約1200〜1400℃)で焼成されるため、吸水性が低く、非常に硬くて耐久性があります。このため、磁器は食器や装飾品に好まれる素材となります。

さらに、見た目にも違いがあります。陶器は通常色や模様が素朴で、粗い表面を持つ一方、磁器は滑らかで光沢のある仕上げが特徴です。また、磁器は非常に薄く作ることができ、精巧なデザインを施すことが可能です。この点が、中国の磁器が他国の陶器と比べて特に際立っている理由でもあります。

日本でも、陶器と磁器の違いは文化的に重要な意味を持ちます。特に、日本の伝統的な茶道においては、使用する器の素材や形状が重要視されており、どちらを選ぶかによって茶会の雰囲気や趣が大きく変わります。

1.2 磁器の発展過程

中国の磁器は、紀元前2世紀から始まり、初期のころはまだ粗いものでしたが、唐朝(618-907年)に入ると、鉄分を含む土壌から精巧な磁器が作られるようになりました。特に、唐三彩と呼ばれる多色の釉薬を使った磁器は、この時代の代表的な作品です。その後、宋朝(960-1279年)に入ると、白磁が登場し、青磁や黒磁も人気を博しました。この時代には、各地の土を利用した様々なスタイルが生まれ、それぞれ特色のある磁器が生み出されました。

元朝(1271-1368年)から明朝(1368-1644年)にかけては、海外貿易が活発化し、特に青花磁器が西洋やアジア各国で高い評価を受けることとなります。この青花磁器は、コバルトブルーの絵柄が美しいことで知られ、当時の高貴な家族や王族の間で特に人気でした。

清朝(1644-1912年)に入ると、磁器は大いに発展し、精巧な装飾が施された作品が数多く生産されます。特に、景徳鎮(今の江西省)の磁器はその美しさと技術の高さから、一世を風靡しました。清朝中期には、東洋と西洋を結ぶ貿易の中心地としての役割を果たし、多くの国々にその魅力を伝えました。

1.3 磁器の主要な種類

中国の磁器には多くの種類が存在し、それぞれが異なる歴史や技法を持っています。代表的なものには、青花磁器、白磁、黒磁、そして多色釉磁器などがあります。青花磁器は、白い磁器にコバルトブルーで描かれた絵柄が特徴で、欧米でも非常に人気があります。多くの青花磁器は、シルクロードを通じて西洋に輸出され、多くの家庭でも使用されました。

白磁は、その名の通り純白で、釉薬が透明なため、細かな美しい作品を作るのに適しています。特に宋代から明代にかけて生産された白磁は、その美しさから多くの陶芸家に影響を与えました。また、黒磁は、鉄分を多く含む土を使用し、独特の黒色を持っています。日本の黒い陶器にも影響を与えたと言われています。

多色釉磁器は、鮮やかな色彩が特徴で、装飾的な要素が強いです。このような磁器は、交換用の贈り物や特別な場面での晩餐会などに使われることが多く、文化的に重要な役割を果たしてきました。そのため、中国の磁器は単に日常品であるだけでなく、文化伝達の媒体としても機能しました。

2. 磁器の輸出と貿易の歴史

2.1 磁器の輸出の始まり

中国の磁器の輸出は、主に漢の時代に始まったと考えられています。特に、シルクロードを通じて中央アジアや中東に向けて多くの品々が輸送され、その中には磁器も含まれていました。しかし、本格的な輸出が始まったのは、唐代から宋代にかけてであり、特に製品の品質が飛躍的に向上したことで、世界中の需要が高まりました。

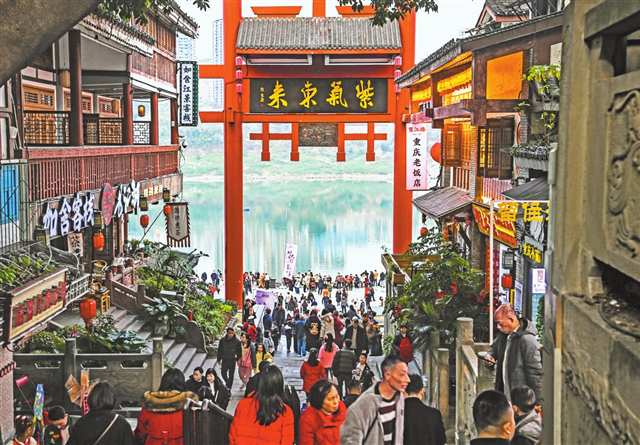

磁器の輸出は、特に海上貿易が発展することで拡大しました。宋代には海運技術が進歩し、多くの港で商業活動が盛んになりました。この時代の港町では、中国の磁器を求める多くの外国人商人が集まり、これが国際的な貿易ネットワークの発展に寄与しました。

また、元代以降、中国の封建制度が安定するにつれて、国家が輸出を奨励し、磁器産業が繁栄しました。特に占有された港では、外国商人に対しても特別な取り扱いがされ、そこで生み出された製品は、ヨーロッパ、アフリカ、アジア全体に流通しました。このようにして、磁器は中国から世界へと広がっていくこととなります。

2.2 シルクロードと海上貿易の役割

シルクロードは、中国と多くの国々を結ぶ重要な交易路でした。ここを通じて、中国からは、絹、香辛料、磁器が輸出され、一方で、他国からは金属や宝石が持ち込まれました。この貿易ルートは、文化や技術の交流を生むだけでなく、中国の磁器の国際的な評価を高める役割を果たしました。

また、海上貿易はさらに大規模に発展し、特に明代には、太平洋地域へ向けた貿易が盛んになりました。南海貿易によって、南洋諸国への磁器の輸出が一段と進み、それが東南アジア諸国における文化的な影響をもたらしました。これにより、現地の陶器文化は中国の影響を強く受けることとなりました。

さらに、こうした貿易活動を通じて、中国の磁器は西洋にも影響を与える結果となりました。特にオランダやイギリスは、中国からの磁器を輸入し、自国の陶器製造に新たな技術やデザインを取り入れました。このようにして、中国の磁器は単なる工芸品ではなく、国際貿易の中で重要な役割を持つようになりました。

2.3 磁器貿易の繁栄と衰退

明代における磁器貿易は、特に国際的に繁栄しました。中国の磁器は、その美しさと品質から世界中で高く評価され、まさに「黄金の時代」を迎えました。特に明の万暦年間(1573-1620年)には、青花磁器が特に人気を博し、ヨーロッパの貴族たちの間で流行しました。彼らは贈り物として中国の磁器を求め、自国の文化にも取り入れていきました。

しかし、清代に入ると、国際情勢の変化や貿易政策の変更に伴い、磁器貿易は徐々に衰退していきました。特に、アヘン戦争を経て、中国の貿易制限が強まり、これは国際的な需要に打撃を与えました。その結果、多くの陶器工房が廃れ、技術の継承に危機が訪れます。

また、西洋の産業革命によって、機械生産が進み、安価で大量生産される陶器が登場したことで、中国の手作りの高級磁器は市場での競争力を失うこととなりました。このように、貿易の繁栄と衰退は、歴史的な背景や国際的な状況によって大きく影響されることが明らかです。

3. 日本における中国磁器の受容

3.1 日本への磁器の最初の到来

中国磁器が日本に伝わったのは、平安時代(794-1185年)にさかのぼります。当時、中国との交流は主に朝鮮半島を経由して行われ、特に為替や貿易が発展する中で、中国の磁器が日本に伝わりました。その伝来は、初めは模倣や影響をもとにしたものでありましたが、次第にその美しさと機能性から日本でも受け入れられていきました。

平安時代には、僧侶や貴族たちが大量に輸入したため、特に茶道や食文化において中国磁器は重要な役割を果たしました。このころ、中国から輸入された器は、日常的な食器としてだけでなく、祭事や特別な機会にも使用されました。たとえば、朝廷の行事や公の場での食事、茶会などでの利用が盛んでした。

鎌倉時代(1185-1333年)になると、禅宗が日本に広がるにつれ、中国磁器の需要がさらに高まりました。特に、禅僧たちが使用する器を求めて、中国からの輸入が活発になり、これが日本における陶芸の新たな潮流を生むことになります。

3.2 中国磁器の影響を受けた日本の陶芸

日本における中国磁器の影響は、特に陶芸の発展に顕著な形で現れました。中国の磁器に触発された日本の陶芸家たちは、模倣からスタートしましたが、次第に独自のスタイルを確立していきます。特に、有田焼や九谷焼、瀬戸焼など、各地で独自の技法が生まれました。

有田焼は、17世紀の初めに始まったもので、中国の青花磁器を基にした技術が発展し、独自の釉薬や装飾が施された作品が生まれました。これにより、国産の高品質な磁器が生まれ、国内外で高く評価されることになりました。また、有田焼は特に茶道に重視され、茶器としての役割を果たしました。

また、九谷焼においては、多彩な色彩や大胆なデザインが特徴です。それまでの陶器とは異なる新たなスタイルが確立されたこの磁器は、特に江戸時代に入ってから大人気となることになります。九谷焼もまた、茶道具として使われることが多く、茶会の道具としての地位を築くに至ります。

このように、中国磁器は日本の陶芸文化に大きな影響を与え、その発展を促す要因となりました。この影響はただの技術面にとどまらず、様々な文化的背景や価値観にも波及しました。

3.3 日本の文化における中国磁器の位置づけ

日本の文化において、中国磁器は単なる外来の工芸品ではなく、自己の文化と深く結びついた存在となっています。日本の陶芸家たちは、中国の技法を取り入れつつも、日本独自の美意識や価値観を反映させることに成功しました。その結果、中国の技術と日本の感性が融合した新たな文化が生まれることとなりました。

さらに、茶道は日本における中国磁器の位置づけにおいて非常に重要な役割を果たしています。特に道具として用いられる器は、中国の磁器が持つ特有の美しさが求められ、茶道の実践を通してその価値が再評価されました。茶道具に使用される中国磁器は、単なる器としてだけでなく、精神的な豊かさや教養を示す象徴ともなりました。

また、日本の美術や文学においても、中国磁器はしばしば取り上げられ、文化の一部として愛され続けています。江戸時代の浮世絵で見られる磁器の描写や、文学作品に見える茶器の重要性は、その証左と言えるでしょう。

4. 中国磁器と日本の美意識

4.1 形と色彩の美学

中国磁器が日本に与えた美意識の影響は、特に形状や色彩に見ることができます。伝統的な日本の陶芸には、簡素でありながらも深い味わいのある形状が好まれる傾向がありますが、中国磁器はその対極にあるような華やかなデザインが特徴的です。日本の陶芸家たちは、この華やかさに触発され、より洗練された形や色彩を追求するようになりました。

青花磁器の深い青色や澄んだ白色は、日本の陶芸家たちにとって新しい視覚体験を提供しました。特に、青花の描かれた器は、茶壇や食卓を彩り、視覚的な美しさを強調しました。日本では、これらの色彩を融合させた新たな釉薬や装飾が開発され、独自の美が創出されました。

形状においても、中国磁器の滑らかな曲線や繊細なラインは、日本の陶器に新しい可能性を与えました。これは、日常生活の道具としてだけでなく、観賞用の美術品としても受け入れられ、中国磁器が持つ形状の美しさが、日本の陶芸においても重要な要素となりました。

4.2 磁器に対する宗教的・精神的な見方

日本における中国磁器の受容には、宗教的・精神的な視点も大いに影響しています。特に、茶道においては、中国の磁器は単なるの器としての役割以上の意味を持っています。茶道の精神には「和敬清寂」があり、これに基づいて、器の選び方や使用の仕方が決まります。中国の磁器は、この精神を体現するのに最適な素材と見なされました。

また、茶道では、使用される器はそれぞれの茶会のテーマや季節に合わせたものが選ばれ、それによって心の状態を反映させる役割があります。特に、美しい中国磁器は、茶会の雰囲気を引き立て、参加者の心を和ませる効果があります。このように、中国磁器は日本の精神文化に深く根ざしています。

さらに、宗教的な儀式や祭りでも、中国磁器は重要な役割を持っています。一部の神社や寺院では、特別な儀式の際に使用される器として、中国からの輸入磁器が好まれます。こうした背景からも、中国磁器はただの装飾品ではなく、精神的な意義を持つ重要なアイテムである事が理解できます。

4.3 日本の茶道と中国磁器

日本の茶道は、中国茶文化が基盤となっていますが、その中でも中国の磁器が非常に重要な役割を果たしています。特に、茶器としての中国磁器は、茶道の精神を象徴する存在であり、茶道具を選ぶ際には、その美しさや歴史、製作技術が重視されます。

茶道の中で、中国磁器は時折「軸」として位置付けられ、茶会のテーマや意図を表現するのに役立ちます。このため、茶道においては、中国磁器の持つ独特な魅力が非常に重要視されます。特に、青花磁器や白磁は、茶の味わいや飲む体験を高めるために選ばれることが多いです。

また、中国磁器の持つ特徴、特に優雅なデザインや滑らかな触感は、茶道の根本的な理念である「無心」に寄与します。そのため、茶道の世界では、中国磁器は単なる器としてではなく、精神的な体験を共有するための重要な要素として位置づけられています。

5. 現代における中国磁器の影響

5.1 現代アートにおける磁器の応用

現代アートの世界でも、中国磁器は新しい表現手段として注目されています。アーティストたちは、中国の伝統的な素材や技法を用いながらも、自らの独自の視点から新たな作品を生み出しています。これにより、磁器は単なる工芸品から現代アートの重要な道具として再発見されつつあります。

たとえば、陶芸家の中には、従来の陶器の形状や素材を脱構築し、現代的な形態に再解釈することで、観る人に新たなインスピレーションを与える作品を制作する人もいます。このようにして、中国の磁器は伝統と現代の狭間で新しい意味を持ち、アートとしての価値を高めています。

また、現代の国際的な観点からも、中国磁器はアートフェアや展覧会などで積極的に展示されており、グローバルな文化交流の一環として各国のアーティストが関心を寄せています。これによって、中国磁器の存在は単に歴史的な文脈にとどまらず、現代社会においても重要な役割を果たしています。

5.2 磁器のコレクションと市場動向

中国磁器の人気は、近年再び高まりを見せており、コレクター市場においても高い評価を受けています。特に、明代や清代の青花磁器は、オークションやギャラリーにおいて高額で取引され、国際的な注目を集めています。これにより、投資対象としての磁器が魅力を持つようになり、市場における動向が変化しています。

コレクターたちは、単に美しさや希少性だけでなく、制作年代や歴史的背景までも考慮するようになりました。このため、磁器の市場においては、知識や情報が非常に重要な要素とされています。こうした市場の動向は、国際的な展示会や取引が活発なことからも分かるように、世界中で中国磁器への関心が高まっていることを示しています。

さらに、現代のアートや居住空間での利用においても、中国磁器は再評価されています。リノベーションやインテリアデザインの分野でも、特に中国磁器をあしらったアイテムが人気となり、伝統的な美しさを現代的な環境に融合させることが求められています。

5.3 日本国内での中国磁器の評価と普及

日本国内でも、中国磁器の価値や魅力が再認識されている状況があります。美術館やギャラリーでの特別展が増加し、多くの人々が中国磁器の美しさや歴史的意義を理解する機会が増えています。特に、外国からの観光客が訪れる中で、中国磁器の魅力が広まっているのは注目すべき点です。

また、中国の陶芸家と日本の陶芸家がコラボレーションを行う場面も増え、両国の伝統が交わり合うことで、新しい作品が生まれています。これにより、中国磁器の独自性が日本文化と融合し、さらなる文化的価値を生み出すことが期待されています。

このように、現代においても中国磁器は、多様な形で日本社会に影響を与え続けており、文化の架け橋としての役割を果たしています。今後の展望として、さらなる国際交流や新たな表現が期待される分野の一つと言えるでしょう。

「終わりに」

このように、中国磁器は日本の文化に深く根付いており、歴史を通じて多くの影響を与えてきました。その美しさだけでなく、精神的な価値や文化的な意義が再評価される中、中国磁器は今後も日本及び世界への橋渡しとなる存在であり続けるでしょう。