中国と日本の花鳥画は、どちらもそれぞれの文化と歴史を反映した美しいアート形式です。花と鳥をテーマにしたこれらの絵画は、自然の美しさや穏やかな生活観を描き出すだけでなく、豊かな象徴性も持っています。それぞれの国の文化的背景や技法の違いが、作品に独特の色合いを与えており、視覚的にも精神的にも観る人々に深い感銘を与えます。本稿では、中国の花鳥画と日本の花鳥画を比較し、両者の特徴や相違点、現代における影響について詳しく探求していきます。

1. 花鳥画の定義と歴史

1.1 花鳥画とは

花鳥画とは、その名の通り、花や鳥を主題にした絵画であり、自然の美しさを視覚的に表現するアートです。中国では「花鳥画」は、花や鳥を象徴的に描くことで、生命のエネルギーや調和を表現する役割を果たしています。一方、日本の花鳥画も花や鳥をテーマにしていますが、日本特有の風景や文化、感情が色濃く出ています。

このジャンルの魅力は、ただ単に自然を描くだけでなく、特定のメッセージや感情を伝えることにあります。例えば、中国の花鳥画では、特定の花や鳥が幸福や繁栄を象徴することが多く、それが作品の中に込められたメッセージとして見ることができます。

1.2 中国における花鳥画の歴史

中国の花鳥画の起源は、古代前漢時代にさかのぼります。当時は、装飾的な要素を持つミニマリスティックな描写が主流でしたが、唐代に入ると、花鳥画は急速に発展し、さまざまなスタイルが登場しました。特に、盛唐時代には、伝統的な中国絵画の基盤が築かれ、花鳥画もその影響を受けて、よりリアルで詳細な描写が求められるようになりました。

周大福や徐悲鸿といった著名な画家たちが花鳥画を手がけることで、その技法やテーマが洗練され、幅広い視野で自然の美しさが表現されるようになりました。宋代から明代にかけて、花鳥画はさらに進化を遂げ、多くの流派が誕生しました。それぞれの画家が独自のスタイルを確立し、作品を通じて自己表現を試みました。

1.3 日本における花鳥画の歴史

日本における花鳥画も、中国の影響を受けながら独自に発展してきました。日本では、8世紀ごろに中国から伝わった技術を基にした花鳥画が描かれるようになります。特に平安時代には、貴族の間で花鳥画が好まれ、当時の美意識を反映した作品が多く生まれました。

鎌倉時代や室町時代には、武士や町人階級の間でも花鳥画が人気を博し、特に侘び寂びの精神が色濃く反映された作品が多く制作されました。後に、江戸時代には浮世絵として知られるスタイルが普及し、より多くの人々が花鳥画に触れる機会が増えました。この時代の作品は、版画技術の発展により、大量生産が可能となり、広範囲にわたる影響を与えました。

2. 中国の花鳥画の特徴

2.1 技法と材料

中国の花鳥画は、その技法や使用される材料において非常に独自性があります。伝統的には、墨、筆、そして和紙または絹が主に使用されます。墨の濃淡や筆遣いによって、立体感や質感を表現する技法が確立されており、これが花や鳥の自然な美しさを際立たせる要素となります。

例えば、細い筆を使った緻密な描写によって、鳥の羽の質感や花の花弁の透明感が見事に表現されます。また、色彩については、自然のカラーパレットを大切にし、花々の持つ多様な色合いを基にした美しい配色が特徴です。このような技法により、中国の花鳥画は動きや変化を持つ画作として観る人々に訴えかける存在となっています。

2.2 主題と象徴

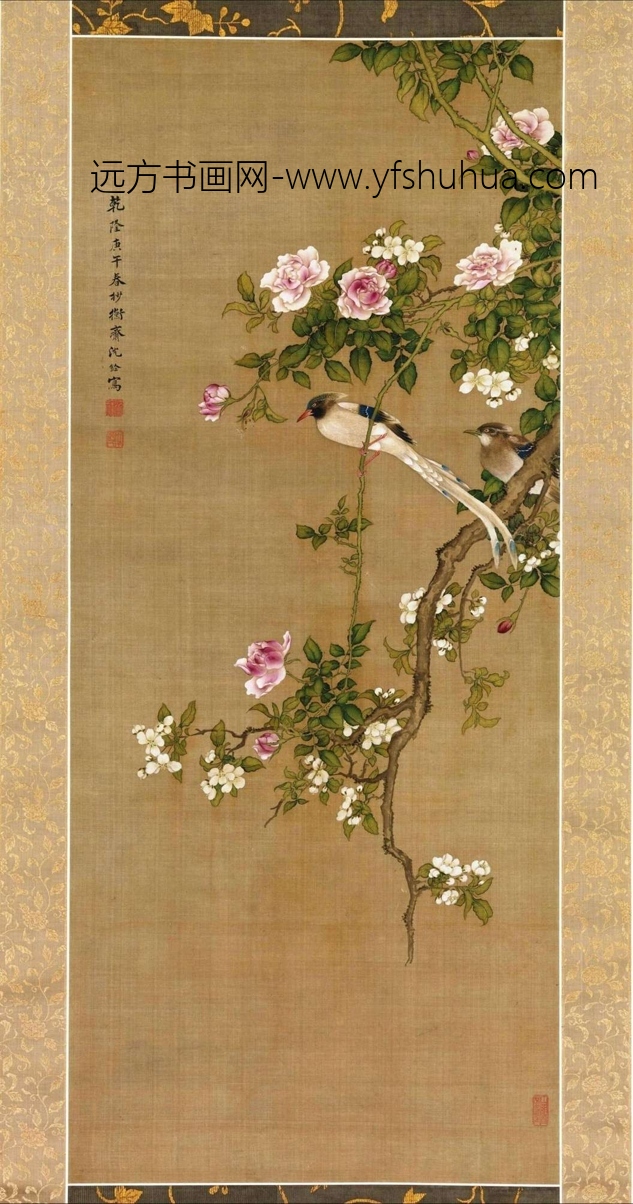

中国の花鳥画では、特定の花や鳥が持つ象徴性が重要な要素です。例えば、梅の花は春の訪れを象徴し、牡丹は富や繁栄を象徴するとされています。また、鳥類においては、鶴は長寿を、ツバメは幸福を運ぶと信じられており、それぞれの動植物が持つメッセージが作品の中に織り込まれています。

これらの象徴性は、ただの装飾的な要素ではなく、中国の伝統的な価値観や哲学を反映しています。作品を通じて、観る人々に対して幸福や調和、繁栄を願うというメッセージが込められているのです。

2.3 有名な作品とその作家

中国の花鳥画には、有名な作品や著名な作家が数多く存在します。代表的な作家としては、中央美術学院の画家である李可染や、近代の花鳥画壇で評価される徐悲鸿が挙げられます。彼らの作品は、伝統的な技法を生かしながらも新しいスタイルを取り入れており、その結果、受け継がれる技術が現代まで息づいています。

例えば、李可染の作品に見られる動的な表現や生き生きとした色使いは、観る人々に強い印象を与えます。また、徐悲鸿の「奔馬」シリーズにおいては、動物の力強さを伝える一方で、花鳥画の要素を巧みに組み合わせることで、古い伝統と現代的な感覚が融合した作品が生まれています。

3. 日本の花鳥画の特徴

3.1 技法と材料

日本の花鳥画では、主に水墨画と版画技法が用いられます。特に浮世絵において用いられる「摺り」技法は、複雑な色彩表現を可能にし、作品に深みを与える要素となっています。水墨画は、濃淡を生かした筆使いによって、シンプルながらも極めて表現力豊かな作品を生み出すことができます。

例えば、江戸時代の名画家、歌川広重は、水の流れや風を感じさせる作品作りで知られています。自然の中での花や鳥の躍動感を捉えることに長けており、その作品には日本の四季や美しい風景が見事に映し出されています。日本の画家たちは、非常にミニマリスティックなアプローチを取り入れる一方で、情緒や美感を大切にし、静かな美しさを追求しています。

3.2 主題と象徴

日本の花鳥画における主題は、自然と調和した生活観や人々の感情を表すことが中心です。例えば、桜の花は日本の象徴であり、短い春の命を通じて人生の儚さや美を表現します。鶴や亀などの動物は、長寿や祝福の象徴とされていますが、それを描くことで人々の願掛けのような意味も込められています。

また、こうした作品には「侘び寂び」と呼ばれる日本独特の美意識が反映されており、シンプルながらも感情を揺さぶる力を持っています。これは自然の美しさを通じて、観る者に静けさや内面的なときめきを与える狙いが見える作品の一部です。

3.3 有名な作品とその作家

日本の花鳥画における代表的な作家には、長澤芦雪や葛飾北斎が挙げられます。彼らの作品は、非常に強い個性と文化的背景を持っており、時代を超えて多くの人々に影響を与えています。長澤芦雪の作品には、彼の独特のタッチと情感が込められており、特に鳥の表現においては、見る者に対してその生命力を感じさせます。

葛飾北斎に関しては、「富嶽三十六景」にも見られるように、独特の視点と力強い表現力が特徴です。彼の花鳥画は、自然を大胆に捉える一方で、繊細な描写も生かされており、まさに日本の美意識を示す作品です。

4. 中国と日本の花鳥画の相違点

4.1 表現技法の違い

中国と日本の花鳥画における表現技法の違いは、作品の質感やテーマが異なることを直接的に反映しています。中国の花鳥画は、墨の濃淡や筆使いを駆使して、非常に立体的な表現を行うことが特徴的です。特に、絹や和紙を用いることで、色の発色が鮮やかであり、観る者に深い印象を与えます。

一方、日本の花鳥画では、特に浮世絵のように版画技法が用いられることが多いです。このため、多様な色の組み合わせや、同じ題材を異なる視点から描くことが可能となり、より多くの人々にアプローチする形式となっています。このような違いは、各地の自然や文化の視点から生まれるものです。

4.2 主題と文化的背景の違い

主題に関しても、中国と日本の花鳥画は大きく異なります。中国では、花鳥が持つ象徴的な意味合いが強調され、個々の花や鳥には特定の文化的なメッセージが込められています。これは、観る側にとっても特定の感情や思考を喚起する役割を果たします。

一方、日本の花鳥画は、もっと日常的な視点からとして描かれがちで、身近な自然や風景がテーマとされています。文化や風土が異なる影響もあり、見る人に感情的なつながりを感じさせる傾向が強いです。

4.3 時代による変遷

時代によって、これらのアートスタイルは大きな変化を遂げてきました。中国の花鳥画は、特に宋代から明代にかけてそうした変化が顕著で、その後も新しい技法や視点が取り入れられ、進化を続けています。特に、現代では伝統を踏まえつつ、現代アートとしての表現が模索されています。

一方、日本の花鳥画は、江戸時代の浮世絵ブームによって大衆化し、商業的な要素と共に発展してきました。その後、欧米の影響を受けることで、多様性が生まれ、様々なスタイルや技法が融合しています。このような時代背景は、作品に新たな息吹を与える要素となっています。

5. 花鳥画の影響と現代の展望

5.1 中国の花鳥画の現代化

中国の花鳥画は、その伝統を生かしながらも、現代的な要素を取り入れた新たなスタイルが誕生しています。特に、若手のアーティストたちが、古典的な技法を基にした独自の表現を試みることで、国際的な評価を受けつつあります。彼らは、伝統的な題材を使用しつつも、より自由な発想や新しい技法を取り入れています。

このようにして生まれた作品は、国内外で展示され、多くの人々に触れられる機会を持っています。また、デジタルアートや芸術教育とも結びつき、花鳥画の魅力が新しい形で紹介されています。これは、文化の国際交流を促進する要素ともなり、現代社会におけるアートの重要性を示しています。

5.2 日本の花鳥画の受容と影響

日本の花鳥画は、国際的な視点からも評価されています。特に、アジア文化の影響を受けた執筆や製作活動は、近年高い関心を集めています。海外の美術館やギャラリーでも、日本の花鳥画が取り上げられる機会が増え、文化的な交流が進んでいます。

さらに、国際芸術祭や書籍展によって、日本の花鳥画がデザインやアートの領域において影響を与える機会が増加しています。このことは、日本の伝統文化が今もなお生き続け、他国の文化にも影響を与えうることを示しており、私たちにとっても誇りとなります。

5.3 国際的な視点からの花鳥画の評価

国際的な視点から見ると、中国と日本の花鳥画は、多彩な文化の中でそれぞれの美学を育んでおり、現在でもその重要性は変わりません。異なる国々のアーティストたちが、このジャンルからインスピレーションを受けることで、新しい形のアートが生まれています。

こうした国際的な交流は、各国の文化理解を深め、芸術のコラボレーションを生み出す素晴らしい機会となります。また、花鳥画の異なる解釈や表現が広がることで、アートの新しい可能性が見えてくることも期待されます。これからの花鳥画は、伝統と現代が交わる場所として、さらなる進化を遂げていくことでしょう。

終わりに、花鳥画は中国と日本の文化を深く理解するための重要な手段であり、自然や感情を通じたハーモニーを体験することができます。私たちは、これらの美しい作品を通じて、各国の文化の違いや共通点を学びながら、さらに豊かな視野を広げていくことができるのです。