徐悲鴻(じょひこう)は、中国の著名な画家であり、20世紀の中国美術において重要な役割を果たしました。彼の作品は、伝統的な中国絵画と西洋絵画の要素を融合させたものが多く、その独自のスタイルと技術で広く知られています。本記事では、徐悲鴻の生い立ちから教育背景、そして彼の芸術家としての成長を詳しく紹介します。彼の人生を通じて、いかにして彼が中国美術に多大な影響を与えたのかを探っていきます。

1. 徐悲鴻の生涯

1.1 幼少期の生活

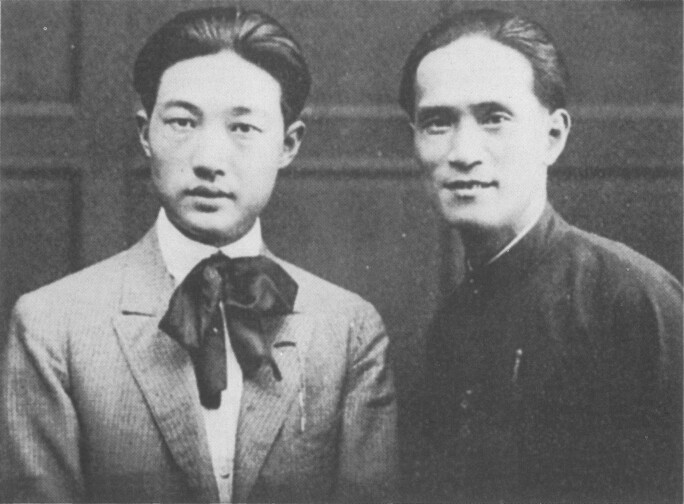

徐悲鴻は1895年に中国の北京に生まれました。彼の幼少期は比較的幸せなもので、彼の家庭は伝統的な中国の文化を重んじる家族でした。父親は詩人であり、母親は音楽教師であったため、芸術に囲まれた環境で育ちました。徐悲鴻は幼いころから絵を描くことに魅了され、特に動物や自然を題材にした絵に興味を持っていました。家庭での教育の影響もあって、彼は早くから美術に関心を寄せるようになりました。

幼少期の経験は、徐悲鴻の将来の作品にも大きな影響を与えました。特に、彼は自然に対する深い愛情を持っており、これが彼の動物画に色濃く反映されています。彼の初期の作品には、村の風景や家畜の姿が多く描かれており、これらは彼の地元である北京の風景や生活からインスパイアを受けたものです。

また、彼の幼少期には、伝統的な中国の文化や美術についての教育も行われていました。徐悲鴻は、地元の絵画の名手たちから影響を受け、彼らから直接指導を受けることで技術を磨いていきました。このような背景が、彼にとっての創作活動の基盤を形成していったのです。

1.2 家族の影響

徐悲鴻の家族は、彼の芸術的な成長に大きな影響を与えました。彼の父親は文人であり、中国の古典文学や詩を通じて文化的な基盤を築きました。また、母親からは音楽や美術に関する感性を養われ、彼の創造的な才能が開花する土壌ができました。徐悲鴻は、家族のもとで多様な芸術的な経験をすることで、自己の表現方法を確立していきました。

また、彼の家族は、当時の社会情勢や文化的な変化にも敏感でした。特に、彼の父親は西洋文化の影響を強く受け入れており、徐悲鴻にもその考えを伝えていました。このため、徐悲鴻は伝統的な中国文化とともに、西洋文化への興味も抱くようになり、それが後の彼の作品に大きな影響を与えます。

加えて、彼の家族は彼の教育を重視しており、早期から美術に関する専門的な教育を受けることができるよう支援していました。このように、家族の影響は徐悲鴻の成長の重要な要素であり、彼の芸術家としてのアイデンティティの形成に寄与しました。

2. 教育の初期段階

2.1 地元の学校での学び

徐悲鴻は幼少期を北京で過ごし、地元の学校に通っていました。彼が通っていた学校では、古典文学や書道、絵画が重要な科目とされており、徐悲鴻はこれらの科目に特に興味を持っていました。彼の絵画に対する情熱はこの時期に芽生え、学校から帰った後も独学で絵を描くことが日課となっていました。

学校での教育は、徐悲鴻にとって技術を磨く重要な時期でもありました。彼は同級生の中で最も優れた絵を描く学生とされ、彼の才能は教師たちによっても認められていました。その結果、彼は地元の美術学校に進学する機会を得ることができ、ここで本格的な美術教育を受けることとなります。

このように、初期の教育段階での学びは、徐悲鴻の芸術的な基盤を形成する大切な時間となりました。特に、彼が出会ったさまざまな技法やスタイルは、後の彼の作品においても大いに活かされることになります。

2.2 中国伝統絵画の影響

徐悲鴻の初期の教育では、中国の伝統絵画が大きな役割を果たしました。彼は、特に工筆画や水墨画といった伝統技法を学び、これらの技術を駆使することで独自のスタイルを模索していきました。彼の作品には、伝統的な技術と自己の感性を反映させるための工夫が見られ、それが彼の絵画に深みを与えています。

また、中国伝統絵画の影響を受けることで、徐悲鴻は歴史的な文脈を意識しながら絵を描くようになりました。彼は古典作品から学び、特に古代の動物画や風景画に強い魅力を感じました。それを踏まえ、徐悲鴻は自己の感性を生かしつつも、伝統を尊重した作品を次々と生み出すことになりました。

さらに、徐悲鴻は師匠や先人からの学びを通じて、中国の文化や美術が持つ深い意義を理解し、その意義を自らの作品に表現しようとしました。その結果、彼の絵は単なる技術の模倣にとどまらず、文化的なメッセージを込めた深い意味を持つものとなりました。

3. 海外留学

3.1 フランスでの美術教育

徐悲鴻は、1920年代初頭にフランスへ渡り、美術教育を受けることになります。彼はパリのアカデミー・ジュリアンやアカデミー・デ・ボザールで西洋美術の技術を学びました。フランスでの留学は彼にとって非常に刺激的な経験であり、特に印象派やキュビスムなどの新しい芸術運動に触れることができました。

フランスでは、徐悲鴻はさまざまなスタイルや技術を学び、それらを自分の作品に取り入れることを試みました。特に、直線的な構図や色彩の使い方、光の表現など、西洋絵画の様々な技法は彼の絵画スタイルに大きな影響を与えました。この時期に彼が描いた作品は、従来の中国画とは異なる独自の視点やアプローチを示しています。

また、彼はフランスで出会ったさまざまなアーティストとの交流を通じて、自身のスタイルを模索するだけでなく、他者の影響も受け入れる柔軟な姿勢を持つようになりました。留学中のこの経験は、徐悲鴻が後に中国に戻った際に持ち帰る重要な要素となったのです。

3.2 西洋美術との出会い

徐悲鴻がフランスで経験した西洋美術との出会いは、彼の芸術の方向性を決定づける重大な転機となりました。特に、彼は西洋の具象的なスタイルに深く感銘を受け、中国の伝統的な写実的な技法を取り入れつつも、独自の経路で作品を発展させていきました。彼は、動物を題材にした作品において、特にリアリズムを追求し、その結果として精密でダイナミックな描写を実現しました。

徐悲鴻は西洋の技術を学ぶ一方で、それを中国文化と融合させることで新しい表現を模索しました。彼は、西洋絵画の要素を取り入れつつも、中国の伝統的なテーマや精神を失わないよう努めました。これにより、彼の作品は中国の伝統的な美術と西洋の技術という二元的な特性を持つ独自のものになっていきました。

また、フランスでの経験は彼に自信を与え、帰国後に中国の美術界での活動においても、自由な創造性を発揮する土壌を築きました。彼は新しい技術やスタイルに対する挑戦を恐れず、それを自身の作品に反映させることに成功しました。このように、徐悲鴻の海外留学は、彼が美術家として成長する上で欠かせない要素となったのです。

4. 芸術家としての成長

4.1 初期作品の特徴

徐悲鴻の初期作品には、伝統的な中国絵画の影響と西洋の技術が見事に融合した特徴があります。彼が帰国した後に制作した動物画や風景画は、特に注目に値します。徐悲鴻は、動物を描く際にその内面的な力や美しさを表現しようとし、観る者に強い印象を与える作品を生み出しました。

例えば、彼の名作「馬」は、単なる動物画以上の意味を持つ作品です。この作品では、力強い馬の姿を描くことで、「自由」や「力」を象徴する意図が込められています。彼の馬に対する情熱は、彼自身が愛する動物への深い理解と愛情に基づいており、これが彼の作品に独特の魅力を与えています。

また、徐悲鴻は色彩の使い方にも独自のアプローチを持っていました。彼は大胆に色を使い、そのコントラストによって作品に立体感を持たせました。このような技術は、彼が西洋絵画を学んだ影響を色濃く反映しています。初期の作品は、彼がいかにして自らのスタイルを模索したかを物語っており、その後の彼のキャリアを見据える上で重要な作品となっています。

4.2 重要な展覧会と評価

徐悲鴻は、本格的な芸術活動を開始してから数年以内に、さまざまな美術展で注目を集めるようになります。特に、彼が参加した1929年の「北京美術展」は、彼にとって重要な転機となりました。この展覧会では、彼の代表作の一部が展示され、観客からの高い評価を得ることになりました。その結果、彼は中国における重要な画家としての地位を確立することができたのです。

さらに、徐悲鴻の作品は国外でも展示されるようになり、彼は国際的な美術界でもその名を知られるようになりました。彼の作品は、現地の美術愛好家からも高く評価され、幅広い支持を受けました。このような国際的な評価は、彼の創作意欲を一層かきたて、さらなる成長を促しました。

また、彼の美術活動は、後の世代のアーティストたちにも多大な影響を与えることになります。徐悲鴻の作品は、ただの絵画としてだけではなく、彼の理念やメッセージを伝える重要なツールとなり、さまざまな社会や文化において彼の影響力は現在でもなお強く息づいています。

5. 徐悲鴻の美術観と影響

5.1 東西文化の融合

徐悲鴻の美術観は、彼が受けてきた教育や体験を通じて形成されたものです。彼は中国の伝統的な美術と西洋の新しい技法や思想が融合することで、新しい芸術表現が生まれると考えていました。彼の作品には、この東西文化の融合が顕著に表れています。

特に、彼の作品におけるテーマは、中国の歴史や文化を基にしながらも、西洋の視点や技術を取り入れたものです。彼は、中国画の特性を生かしつつ、写実的な描写を追求することで、新しいスタイルを確立しました。このような試みは、彼の作品を国際的なものとし、世界中にその名を広める要因ともなりました。

また、徐悲鴻は、「芸術は国境を越える」との信念を持っていました。彼は、自身の作品を通じて異なる文化の理解を促進しようとし、それが結果的に彼の立場をより強固にしました。大きな国際的な展覧会では、彼の作品が他の国の作品と共に展示され、多くの人々に感動を与えています。

5.2 後世への影響

徐悲鴻の影響は、中国の美術界だけでなく、国際的な芸術界にも広がっています。彼が残した作品は、多くの現代アーティストたちにとってのインスピレーションとなっており、彼のアプローチや理念は今日でもなお議論され続けています。また、彼の作品は美術館や個人コレクションで保管され、多くの人々に親しまれています。

特に、徐悲鴻の動物画は、彼の作品の中でも特に多くの模倣者を生み出しました。彼のスタイルを学び、彼の技術を追求するアーティストたちが現れ、彼の影響は新しい世代のクリエイターたちにも受け継がれています。今日の中国絵画の中には、彼の影響を色濃く受けた作品が数多く存在しており、徐悲鴻の美術観は永続的なものとなっています。

終わりに、徐悲鴻は中国の美術史において特別な位置を占める画家であり、その生涯を通じて多くの重要な要素を具現化しました。彼の生い立ちや教育背景は、彼の芸術的成長にとって重要であり、また、彼の作品は東西文化の融合を象徴するものとして、後世に多くの影響を与え続けています。徐悲鴻の芸術から学び、彼の影響を受けた新しい世代のアーティストたちがどのように未来の美術を創造していくのか、その行く末がとても楽しみです。