徐悲鴻は、中国の現代絵画の発展に大きな影響を与えた画家であり、特にその作品における西洋絵画の影響は見逃せないものがあります。彼の生涯や業績を通じて、西洋美術との関わりを探ることで、彼の創造的な革新や中国美術への貢献を理解することができます。この文章では、徐悲鴻の生涯と彼が受けた西洋の影響を詳しく考察し、彼の作品における具体的な変化や、教育者としての役割、そして現代における評価についても触れます。

1. 徐悲鴻の生涯と業績

1.1 若き日の徐悲鴻

徐悲鴻は1895年、北京で生まれました。彼の家族は農民でしたが、早くから絵画に興味を示しました。若い頃、古典的な中国絵画を学び、その技術を身につけました。この時期の彼の作品は、主に伝統的な中国絵画のスタイルを踏襲していました。しかし、彼の才能はすぐに周囲に認められ、彼は多くの影響を受けることになります。

彼が特に影響を受けたのは、父の友人であり、著名な画家でもあった画家・徐懋修でした。徐懋修の指導を受けた彼は、写実的な表現に魅了されました。彼の作品は次第に、動物や風景の写実表現へと進化し、将来のスタイルの基礎が築かれました。このように、徐悲鴻の初期の作品は、彼が後に西洋絵画と出会う前の重要な一歩でした。

1.2 故郷と伝統的な影響

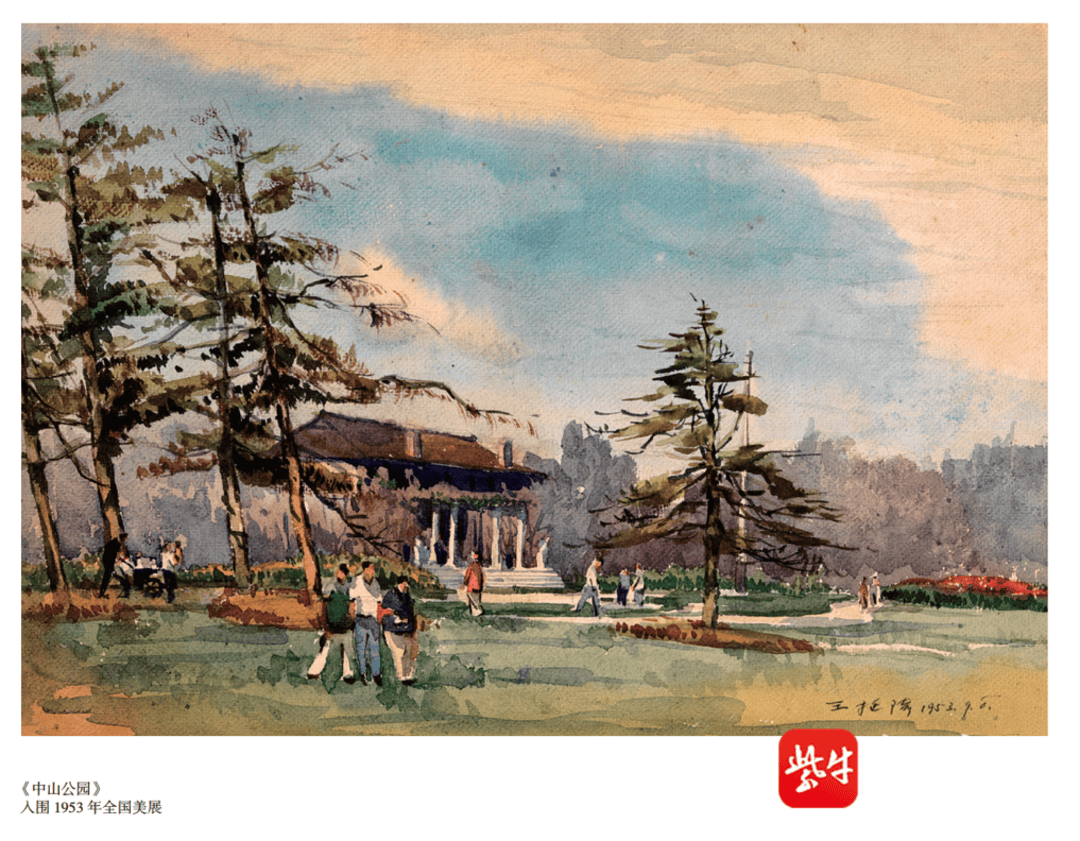

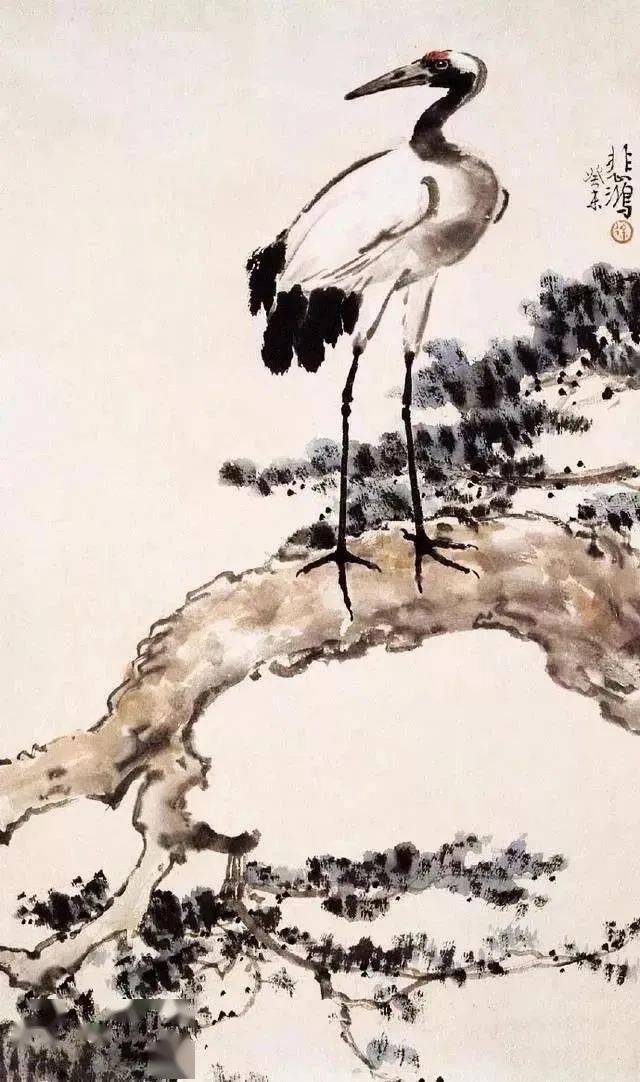

徐悲鴻の故郷である北京は、長い歴史を持つ文化都市で、伝統的な中国文化が息づく土地です。そのため、彼の初期の作品には、伝統的な中国美術の影響が色濃く反映されています。特に彼は、水墨画や工筆画の技法を習得し、これらを基盤にした作品を多く残しました。

また、徐悲鴻の作品には、故郷の自然や風習が色濃く表現されています。彼は、中国の農村風景や人々の生活を題材にした作品を描くことで、彼独自の世界観を構築していきました。しかし、次第に彼はさらに広い視野を持つようになり、この伝統的なスタイルにとどまることはありませんでした。

1.3 西洋留学とその後の活動

20代半ば、徐悲鴻はフランスへ留学しました。この経験は彼の芸術活動において、画期的な転機となりました。フランスでの生活は、彼に西洋絵画の新しい技術や概念を身につける機会を与えました。その中でも多様な画風や表現技法に触れることで、彼の芸術観が大きく変わることとなります。

彼がフランスで学んだのは、油彩画の技法や明暗の使い方、そしてパースペクティブ(遠近法)などです。これらの要素は、彼の作品に新たな深みと広がりを与えました。留学から帰国した徐悲鴻は、中国の伝統を尊重しつつも、西洋の技法を取り入れた作品を制作するようになり、これが後の彼のスタイルに大きな影響を与えることになります。

2. 西洋絵画の紹介

2.1 西洋絵画の歴史的背景

西洋絵画の歴史は、古代ギリシャやローマの時代に遡ります。この期間に、写実主義が確立され、これが後のルネサンス、バロック、印象派などのさまざまなスタイルへと発展していきます。特に、ルネサンス時代には人間の感情や自然の美しさを描くことが重視され、多くの名作が生み出されました。

また、19世紀には印象派が登場し、光や色彩の捉え方に革命をもたらしました。印象派の画家たちは、屋外での描写を重視し、瞬間の印象をキャンバスに定着させました。このような新しい技法は、その後の美術に多大な影響を与え、その影響は徐悲鴻の作品にも色濃く見られます。

2.2 主要な西洋画家と流派

西洋絵画には様々な流派が存在しますが、その中でも特に影響力のある画家としては、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ゴッホ、セザンヌ、モネなどが挙げられます。彼らの作品は、それぞれの時代背景や思想を反映しながら、絵画技術の進化を促してきました。

例えば、ゴッホは大胆な色彩と筆致で知られ、彼の作品は徐悲鴻の色彩感覚にも大きな影響を与えました。また、セザンヌの構図や形状の捉え方は、徐悲鴻の作品における形式の変化を促したと考えられます。こうした名画家たちの影響を受け、徐悲鴻は独自のスタイルを築いていったのです。

2.3 徐悲鴻との関係

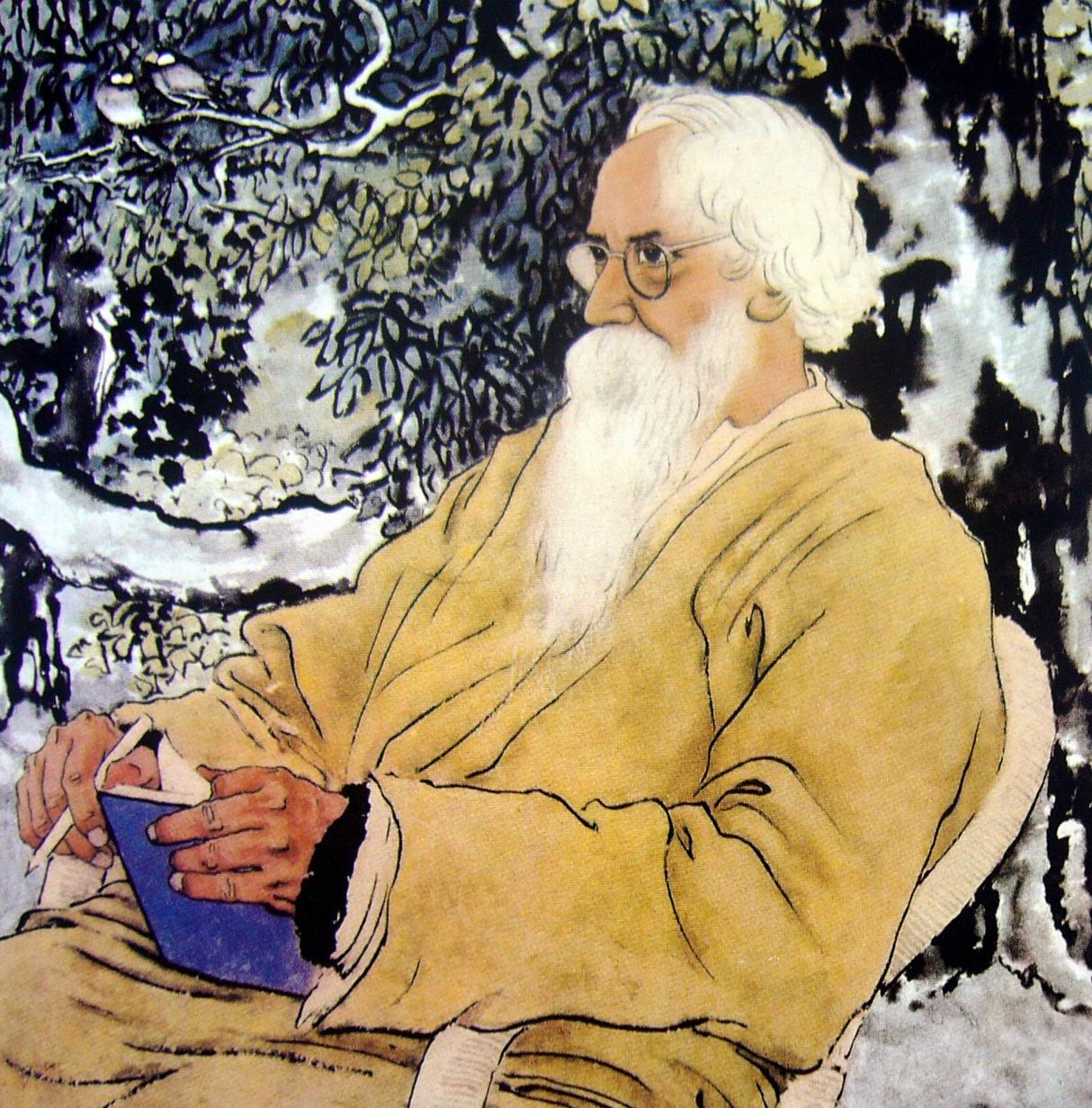

徐悲鴻は、西洋絵画の技法を学ぶことで、伝統的な中国絵画の枠を超えた新たな表現を追求しました。彼にとって、西洋の影響は単なる技法の模倣ではなく、文化的な架け橋として重要な意味を持っていました。このように西洋の様々なスタイルや技法を取り入れることで、彼は中国の美術界に新たな息吹をもたらしました。

また、徐悲鴻は西洋の絵画を研究することで、自身の内面的な表現にも重要な変化をもたらしました。彼の作品には、情熱や感情が込められ、それが観る者に強く訴えかけます。このように、西洋絵画との深い関わりにより、徐悲鴻は独自の芸術スタイルを確立し、画家としての地位を確立しました。

3. 徐悲鴻の作品に見る西洋の影響

3.1 色彩と技法の変化

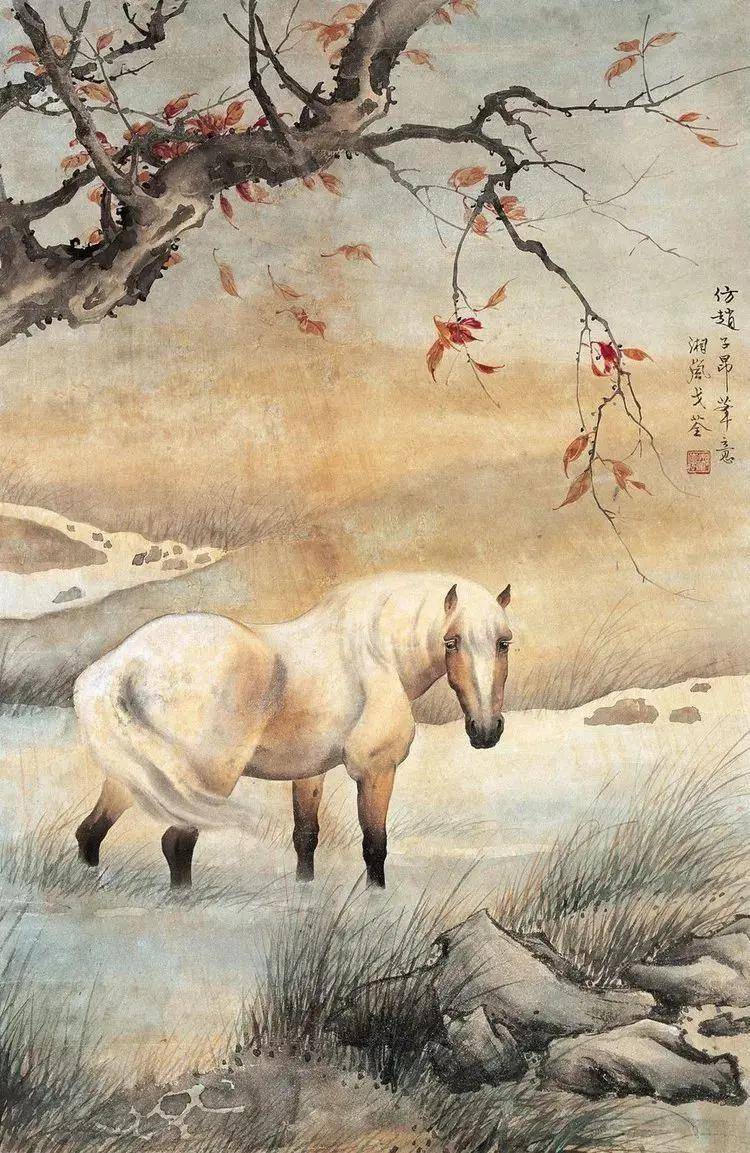

徐悲鴻の作品における色彩の使い方は、彼が西洋絵画から受けた影響を如実に表しています。彼の初期の作品では、伝統的な水墨画のしっとりとした色合いが特徴的でしたが、西洋留学以降は、より鮮やかで力強い色彩を取り入れるようになりました。この変化は、彼の絵にダイナミズムを与え、新たな表現を可能にしました。

例えば、彼の代表作の一つである「馬」は、緻密なディテールと共に、明るい色彩が使用されています。ここでの色の選び方や配合は、西洋の絵画技法を意識したもので、馬の力強さや生命力が見事に再現されています。このようにテクニカルな面でも、徐悲鴻は西洋の技術を吸収し、自身のスタイルに取り入れました。

3.2 形式と構図の革新

西洋絵画からの影響は、徐悲鴻の作品の形式や構図にも顕著に現れています。特に、彼が影響を受けたのは遠近法や構図の自由な配置です。彼の作品では、伝統的な中国絵画に見られる平面的な表現から脱却し、立体感のある構成が増えていきました。

また、徐悲鴻の作品には、動きのある構図が見られます。たとえば、彼はしばしば動物や人間のダイナミックな姿勢を捉え、観る者に強い印象を与えます。これもまた、西洋の画家たちが追求した表現手法の影響によるもので、彼の作品における革新性を物語っています。

3.3 主題の多様化

徐悲鴻の作品における主題の多様化も、西洋の影響を強く受けた点です。彼は伝統的な中国のモチーフに加え、西洋の神話や文学を題材にすることによって、豊かなストーリーテリングを実現しました。西洋の物語やテーマは、彼の作品に新しい視点をもたらし、観る者に新たな感動を提供しています。

具体的には、「戦馬」シリーズや「騎馬雄姿」など、馬を主題にした作品が重要な位置を占めています。これらの作品では、馬が持つ力強さや美しさが、神話的な背景と共に描かれ、徐悲鴻の思想や感情が色濃く反映されています。絵画技術の向上に伴い、彼の作品は見る者に深い感動やメッセージを届けるものとなりました。

4. 徐悲鴻の芸術教育と影響

4.1 教育者としての役割

徐悲鴻は優れた画家であるだけでなく、教育者としても非常に重要な存在でした。彼は多くの美術学校で教え、生徒たちに西洋の技法や考え方を伝えました。彼の指導の下で学んだ学生たちは、彼のスタイルを引き継ぎ、さらなる発展を遂げました。

特に彼が教えていた中央美術学院では、徐悲鴻の思想や技術が基礎教育として取り入れられました。彼は学生たちに対し、技術の習得だけでなく、創造的な思考を促す教育を行い、次世代のアーティストたちに多大な影響を与えました。

4.2 次世代の画家への影響

徐悲鴻の教育によって、多くの次世代の画家たちが育成されました。彼の教えを受けた彼らは、西洋の技法と伝統的な中国のスタイルを融合させ、新しい作品を生み出しました。このようにして、彼は中国美術の未来に貢献する存在となりました。

後の世代の画家たちは、徐悲鴻の影響を受けながらも、各自の独自のスタイルを発展させていきます。彼の教えが引き継がれることにより、中国美術は益々多様性を持つようになり、国際的な評価も高まっています。

4.3 中西文化の架け橋としての貢献

徐悲鴻の活動は、中西文化の架け橋としても重要な役割を果たしました。彼は中国の伝統を守りながら、西洋の技法を取り入れることで、両者の良い部分を融合させることに尽力しました。彼の作品や教育は、中華圏と西洋との芸術的対話をスタートさせるきっかけとなりました。

徐悲鴻の活動は、国際的な文化交流の重要性を再認識させるものであり、彼の作品は今もなお、多くの国で展示され続けています。このように、彼は単なる一画家に留まらず、文化の架け橋としての立場を確立していったのです。

5. 現代における徐悲鴻の評価

5.1 国内外での影響力

徐悲鴻の作品は、現代においても非常に高い評価を受けています。中国国内では、彼の独自のスタイルと技法が広く認識されており、多くの美術館に展示されています。また、彼の影響を受けた現代の画家たちも多数存在し、その流派は今なお継承されています。

国外でも、徐悲鴻の作品は高く評価されており、彼のアートは国際的な展覧会で注目を集めています。特に、彼が描く馬の姿は、西洋の観客を魅了し、より深い文化的理解をもたらしています。このように彼の作品は、国境を越えて受け入れられるものとなっています。

5.2 芸術界での再評価

徐悲鴻は、近年の芸術界において再評価が進んでいます。彼の作品は、単なる伝統と西洋の技法の融合だけでなく、彼自身の内面的な探求や文化的なメッセージを含んでいることが見直されています。さまざまな展覧会が彼の作品をフィーチャーし、若い世代のアーティストたちに影響を与えています。

特に、中国の現代美術シーンにおいて、彼のスタイルや技法は新たなクリエイティビティの源泉となっており、再び彼のアートが注目されています。このような再評価は、彼の作品が時を超えて受け入れられ続けることを示唆しています。

5.3 徐悲鴻作品展とその意義

徐悲鴻に関する展覧会は国内外で多く開催され、彼の作品の意義を再確認する場となっています。これらの展覧会は、彼の生涯や作品を紹介するだけでなく、彼が築いた中西文化の架け橋としての役割を強調する機会ともなっています。展覧会を通じて、彼のアートが持つ普遍的なメッセージが伝わり、多くの人々に感動を与えています。

さらに、このようなイベントは、彼の作品を新たな視点から評価するきっかけともなり、観客にとっても深い学びの場となります。徐悲鴻の作品が持つ多層的な魅力は、現代のアート愛好者や研究者にとっても大きな示唆を与えるものです。

まとめ

徐悲鴻は、その人生と作品を通じて、中国美術における重要な人物としての地位を築きました。彼の西洋絵画の影響を受けた作品は、技術や表現を革新し、中国美術の新たな道を切り拓くものでした。また、教育者としての彼の役割も大きく、次世代の画家たちに多大な影響を与えています。現代においても、その作品は国内外で高く評価され続けており、彼のアートが持つメッセージは時代を超えて受け入れられ続けています。徐悲鴻の作品を通じて、中西文化の架け橋としての彼の意義はますます重要性を増していると言えるでしょう。