徐悲鴻は、近代中国画壇において非常に重要な位置を占める画家であり、その作品は中国の文化と美術に大きな影響を与えています。特に彼の動物画は、彼自身の経験や西洋の技術、そして中国伝統に基づいた独自のスタイルによって知られています。本記事では、徐悲鴻の生涯や彼が動物画を描く際にどのような表現を用い、どのような技法やスタイルを駆使しているのかを詳しく見ていきます。また、彼の作品が現代の中国美術にどのような影響を与え、国際的にどのように評価されているのかについても触れていきます。

1. 徐悲鴻の生涯と背景

1.1 幼少期と教育

徐悲鴻は1895年に中国の江蘇省で生まれました。幼少期から絵画に対する興味を示し、特に動物をモチーフにした作品を好んで描いていました。彼の家族は貧しかったものの、徐の才能を見出した父親は、彼に絵画を学ばせることに積極的でした。徐は早くから画家としての道を歩み始め、地方の美術学校でも学びました。

彼の教育は、地元の伝統的な中国画だけでなく、西洋の技術にも触れることができる貴重な機会となりました。このような環境は、彼の絵画スタイルの形成に大きな影響を与えることになり、後の彼の作品に見られる独自性となりました。特に彼は、光と影の表現や立体感への理解を深め、西洋の写実主義と中国の文人画の要素を見事に融合させました。

1.2 フランス留学と影響

20世紀初頭、徐悲鴻はフランスに留学することとなります。このフランス留学は、彼の人生において転機となる出来事でした。フランスでは、彼はパリの美術学院で学び、西洋画のテクニックを学びました。特に印象派の影響や、近代絵画の潮流に触れたことで、彼はより自由な表現を追求するようになりました。

フランスでの経験は、徐の動物画に直接的な影響を与えました。彼は動物をただ描くだけでなく、その生き生きとした表情や動きを捉えることに焦点を当てるようになりました。特に馬を描くことに情熱を持った彼は、様々な馬の姿や仕草を研究し、リアルな描写を追求しました。彼の作品には、馬の力強さや美しさが見事に表現されています。

1.3 中国に戻ってからの活動

徐悲鴻が中国に戻ったのは、1920年代初頭のことでした。帰国後は、北京や上海で活躍し、徐自身の美術学校を設立しました。彼は次世代の画家を育成することにも力を入れ、当時の中国美術界において重要な指導者の一人となりました。

帰国後の徐は、特に動物画に重点を置いた作品を多数発表しました。彼の作品は幅広い層から支持を受け、展覧会でも数多くの賞を受賞しました。また、彼は動物画における新たな表現技法を導入し、中国の伝統絵画に新風を吹き込むことに成功しました。徐悲鴻の絵画は、単なる視覚の表現を超えて、自然や生命の美しさを伝えるものであったため、多くの人々に愛されました。

2. 動物画の重要性

2.1 中国絵画における動物画の伝統

中国の絵画史において、動物画は非常に重要なジャンルの一つです。古代中国の絵画には、新年や幸運を象徴する意味合いがある動物を描いた作品が多く、特に馬、虎、鳥などが好まれてきました。動物はまた、古来から神話や伝説に登場する存在でもあり、画家たちはその姿を通じて、物語を語り、文化的なメッセージを伝えてきました。

動物画は、単に対象を描写するだけでなく、画家の感情や思想を表現する手段でもあります。特に文人画の流派においては、動物は詩的な表現や哲学的な意義を持つ存在として扱われることがありました。このような伝統を受け継いだ徐悲鴻は、自らの動物画にその精神を注ぎ込むことで、より深い意味を持つ作品を生み出していきました。

2.2 徐悲鴻の動物画が持つ位置づけ

徐悲鴻の動物画は、中国絵画の伝統を尊重しつつも、彼自身のスタイルを追求した結果、独自の位置づけを持っています。彼は特に馬の絵を多く描いており、その力強さやエレガンスを力強い筆致で表現しました。彼の作品は、単なる動物の描写に留まらず、動物の内面やその象徴的な意味までも捉えています。

また、徐悲鴻は西洋の技術を取り入れることで、動物画に新たな視点をもたらしました。従来の中国の画風とは異なり、立体感やダイナミズムを強調した構図を採用し、観る者に強い印象を与えます。徐の動物画は、時には激しさを、時には穏やかさを表現することで、観客に感情的な共鳴を引き起こします。

徐悲鴻の動物画は、単なる美術作品にとどまらず、彼が生きた時代の文化や社会の変革をも反映しています。彼の作品は、国のアイデンティティや価値観、さらには運命をも見据えたものであり、そのため彼の動物画は今もなお、多くの人に愛され、評価されています。

3. 徐悲鴻の代表的な動物画作品

3.1 「馬」シリーズ

徐悲鴻の代表作として知られる「馬」シリーズは、彼の画業における重要な位置を占めています。このシリーズには、様々な種類の馬が描かれており、その姿は力強く、ダイナミックな動きを感じさせます。特に彼の描く馬は、ただの動物の絵に留まらず、自由や力強さ、さらには精神性をも象徴する存在として表現されています。

「馬」シリーズの中でも特に有名な作品には、「奔馬」があります。この作品では、馬が力強く駆け抜ける姿が描かれています。徐は、馬のたてがみや筋肉の動きを巧みに捉え、そのエネルギーをキャンバス上に再現しています。このような表現技法は、彼がフランスで学んだ西洋の写実技法が色濃く反映されており、従来の中国画とは一線を画しています。

さらに、徐が描く馬は観る者に感動を与えるだけでなく、時には哲学的な考察をも促します。马の力強さは、彼自身の人生や中国の歴史を象徴する存在となり、彼の動物画は単なる風景や静物画に留まらない深い意味を持つ作品となっています。

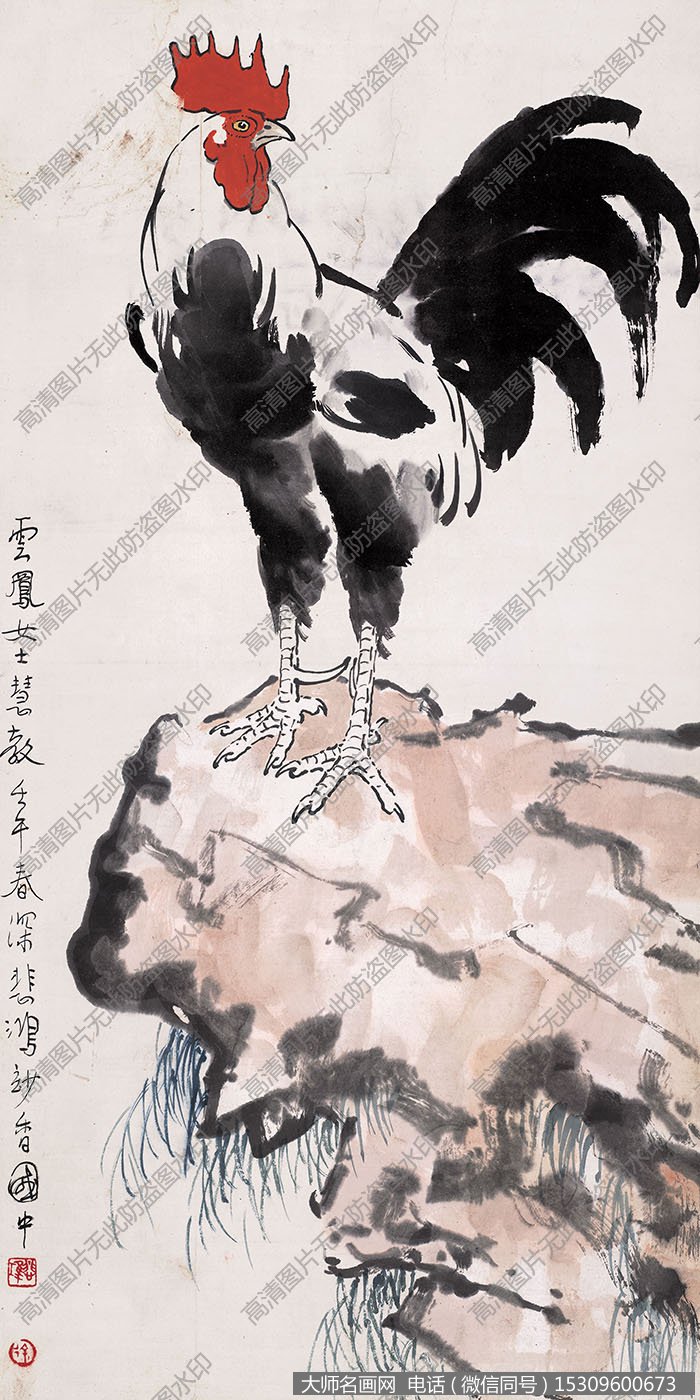

3.2 その他の動物画

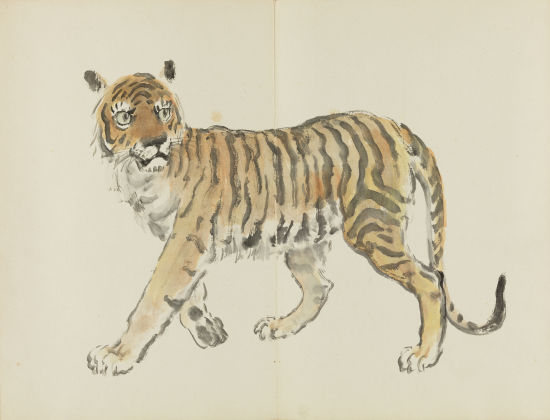

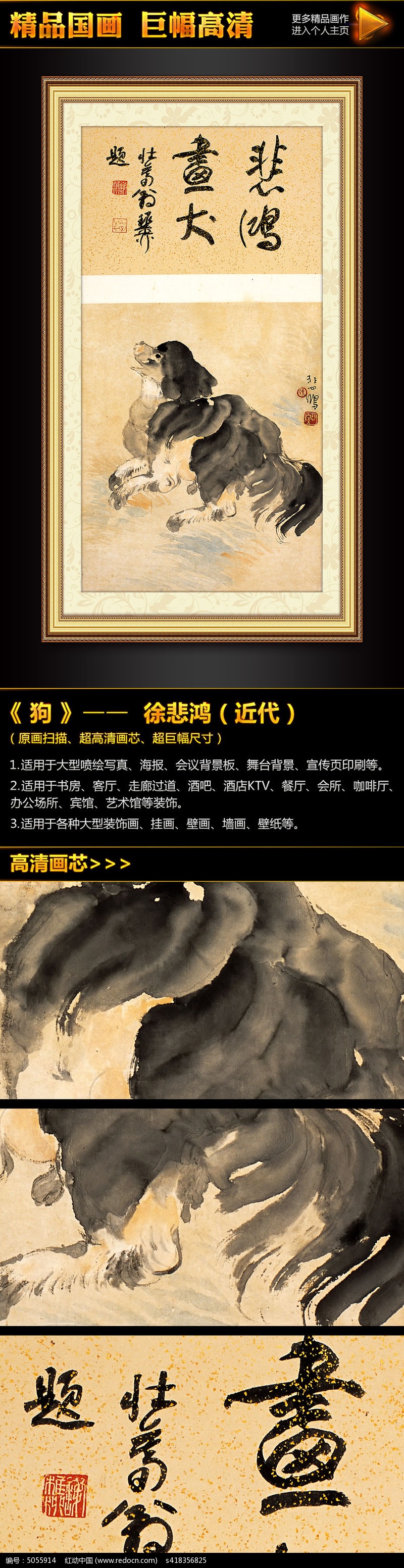

徐悲鴻の動物画は、馬だけでなく、他の動物たちにも表現されています。彼は虎、犬、牛などさまざまな動物を描いており、それぞれに独自の魅力を持っています。例えば、虎の絵には力強さと威厳が感じられ、観る者はその迫力に引き込まれます。このような作品は、徐が自然の中にある生き物たちの美しさや神秘を理解し、感じ取っていた証拠です。

また、徐悲鴻は動物の表情やしぐさを捉えることにも長けていました。彼は犬を描く際には、その愛らしさや忠実さを表現することを心掛けました。徐にとって動物は描く対象ではなく、感情や精神を持つ存在であり、その視点が彼の作品に命を吹き込んでいます。

さらに、徐の動物画には、彼の社会的メッセージや思想が込められています。彼は中国社会の変化や進展を描いていたため、動物の絵を通じて、観る者に考えさせるようなメッセージを伝えることができました。このように、徐悲鴻の動物画は、単なる視覚的な美しさを超え、観る者との対話を促す作品であることが特徴です。

4. 表現技法とスタイル

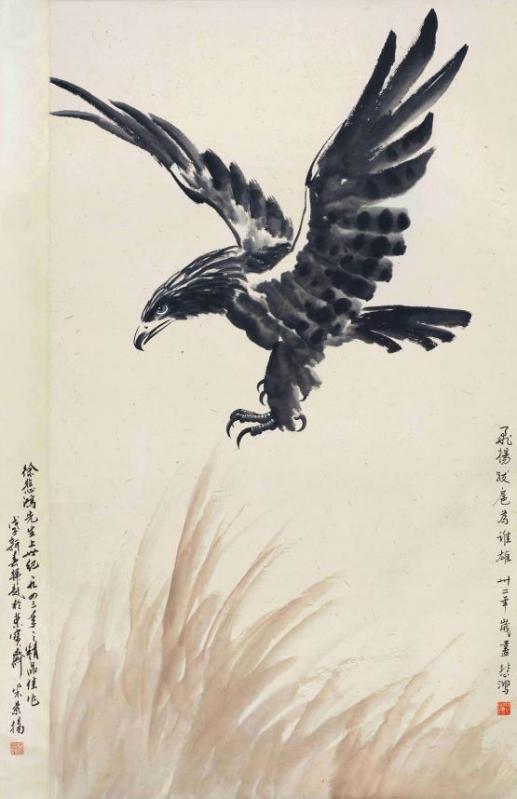

4.1 水墨画の技法

徐悲鴻の作品には伝統的な水墨画の技法が多く見られます。中国の水墨画は、墨の濃淡や筆致によって、非常に豊かな表現が可能であり、徐はその特性を巧みに活かしました。彼の水墨画では、動物の毛並みや表情を繊細に描写し、観る人々に自然の美しさを感じさせることに成功しています。

特に、彼の動物画における水墨技法は、動物の動きや感情を捉えるための重要な要素です。徐は、馬が走る姿や虎が静かに佇む様子を、水墨の濃淡やにじみを使って表現しました。これにより、作品に動的な要素を与え、観る者にその生き生きとした瞬間を伝えることができました。

水墨技法の魅力は、そのシンプルさの中にある深い表現にもあります。徐は、必要最小限の線で動物を描くことによって、余白や空間を意識的に利用しました。このような表現は、彼の作品に独自の空気感を与え、観る人々の想像力をかき立てます。

4.2 西洋技術の融合

徐悲鴻は中国の伝統技法に加え、フランスで学んだ西洋の美術技法を取り入れました。彼の作品には、そうした西洋技術の影響が色濃く見られ、特に明暗法や構図においてその特性が発揮されています。徐は光の当たり方や影の表現にこだわり、動物の立体感を出すことに成功しました。

このように、徐の作品は従来の中国画とは異なる新しいアプローチで描かれています。一例として、彼の『馬』シリーズでは、リアリズムに基づいた馬の姿勢や動きが非常にリアルに描かれています。従来の中国画では、馬は模様として描かれることが多かったのですが、徐は躍動感を与えることで、観る者に強い印象を与えることを重視しました。

さらに、徐悲鴻は表現する内容に応じて、技法を使い分けました。彼の動物画には、余韻や詩的な表現を求める作品もあり、その場合はあえてシンプルな筆致で描くことがよくありました。このように、彼は中国の伝統と西洋の技術を巧みに融合させることで、独自の美術スタイルを築いていったのです。

5. 徐悲鴻の動物画の影響

5.1 現代中国の美術に与えた影響

徐悲鴻の動物画は、現代中国美術にも大きな影響を与えています。彼が確立した動物画のスタイルや技法は、後の世代の画家たちに受け継がれ、多くの作品に影響を与えています。特に彼の作品の中で強調された馬の持つ象徴は、今も中国文化の重要な一部となっており、多くの画家が彼のスタイルを参考にしながら、自分の作品を展開しています。

徐の動物画は、彼が取り入れた西洋的な技法とも相まって、中国の伝統絵画の新たな方向性を示しました。彼の表現がもたらしたダイナミズムや感情の豊かさは、現代の中国画においても大きな影響を与え、多くの新しいスタイルへの道を開きました。

さらに、徐悲鴻は、動物を通じてのメッセージや象徴の重要性を強調しました。これは、現代の作家たちにも引き継がれ、彼の影響を受けた作品には、動物を通じて自然や生命についての深い意味が込められているものが多く見受けられます。

5.2 海外における評価と受容

徐悲鴻の動物画は、国内外で非常に高く評価されています。特に彼の作品は、西洋美術の観点からも注目されており、国際的な美術展において数多くの賞を受賞しています。彼が持っていた独特のスタイルや技法は、多くの美術愛好者や専門家から称賛を受けており、徐の動物画は中国絵画の代表作として国際的な場でも受け入れられる存在となっています。

また、彼の作品は海外の美術館やギャラリーに展示され、中国文化の一翼を担う存在として多くの外国人に親しまれています。特に、彼の馬の絵は、力強さや美しさを表現しており、観る者に強いインパクトを与えています。徐悲鴻の作品は異文化間の交流を促進する役割も果たしており、中国絵画の魅力を広める重要な存在となっています。

徐の影響は、彼の作品が展示される度に新たな世代に受け継がれ、彼の思想や技法が現代アーティストにとってのインスピレーションとなっています。徐悲鴻の動物画は、観る者に感情や文化を越えた共鳴を与え、その影響力は今もなお広がりを見せています。

終わりに

徐悲鴻の動物画は、彼の独自のスタイルと技法によって生み出され、今なお多くの人々に感動を与えています。彼の作品には、中国の伝統と西洋の技術が見事に融合されており、動物たちを通じて生命の美しさや力強さが表現されています。彼の影響は現代の中国美術にも見られ、多くのアーティストが彼のスタイルや思想を継承し、現代の作品に新たな命を吹き込んでいます。

動物画における徐悲鴻の表現は、ただの芸術作品ではなく、文化や歴史、精神性とも密接に結びついています。彼の作品を通じて、私たちは自然や生命の美しさを再認識し、さらには人々の心に訴えかけるメッセージを受け取ることができます。徐悲鴻の動物画は、時代を超えて多くの人々に愛され続けていることが、その証明であり、その情熱は今後も多くの人々に語り継がれていくことでしょう。