李可染の山水画と日本文化の関係について深く掘り下げていく前に、まずは李可染自身の背景を理解することが重要です。彼の人生やキャリアが彼の作品にどのような影響を与えたのかに注目しながら、次に山水画の概念や歴史、その中での李可染の役割について紐解いていきます。そして最後に、李可染の山水画が日本文化に与えた影響と、その文化的な交流の現状を見ていきましょう。

1. 李可染のプロフィール

1.1 生い立ちと教育

李可染(Li Keran)は1907年に中国・山東省に生まれました。幼少期から絵画に対して強い関心を示し、地元の学校で基礎を学びました。彼の父親もまた、詩人であり、文学や芸術の影響を受けながら育ったことが彼の画家としての道を決定づけたとされています。李可染は後に北京大学で美術を学び、そこでさらなる影響を受けました。

彼の教育は伝統的な中国絵画だけでなく、西洋美術にも及び、これにより彼の作品には多様なスタイルと技法が見られるようになります。また、彼は学生時代には多くの名画を模写し、古典的な美術の技術を磨いていきました。これらの経験は彼の作風に大きな影響を与え、山水画の新たな表現へと繋がるのです。

1.2 画家としてのキャリア

李可染は留学から帰国後、中国人民解放軍に参加し、その後文化活動にも取り組みました。彼の公式な美術のキャリアは、1950年代からスタートし、その後、国立美術館や大学で講師として教える傍ら、自らも画家として名を馳せていきました。特に山水画の分野での彼の存在は、当時の中国画壇において重要な位置を占めることになります。

彼は数多くの作品を残し、その中には「千里江陵一日還」や「秋山図」など、特に評価の高い作品が含まれています。李可染の作品は、伝統を尊重しながらも新たな試みに挑戦した点が高く評価され、国内外で多くの展覧会に出展されました。彼の最大の功績は、古典的な山水画に新たな命を吹き込んだことであり、その技術と表現は多くの後進の画家に影響を与えています。

1.3 主な作品と評価

李可染の代表作には、「八大山人山水図」や「広陵散」のように、壮大な自然の風景を描いたものが多くあります。彼の作品は、単に風景を表現するだけでなく、自然と人間との繋がりを深く描写しており、その哲学的な背景も評価されています。そのため、彼の作品にはしばしば観賞者に深い感動を与える力があるとされています。

彼の作品は中国国内だけでなく、国際的にも評価され、多くの美術館に所蔵されています。その影響は後世の画家にも続き、彼の技術やスタイルが模倣されることもしばしばあります。李可染の山水画は、その美的価値と文化的意義から、今なお多くの人々に愛され続けており、中国美術の重要な一環とされています。

2. 山水画の概念と歴史

2.1 山水画の起源と発展

山水画は、中国の伝統的な絵画の一スタイルであり、自然景観を主題とした作品が特徴です。このスタイルは、唐代(618年 – 907年)にその基礎が築かれ、五代十国時代や宋代に発展を遂げました。これらの時代、山水画は詩や哲学と深く結びついており、特に道教や仏教の思想が色濃く反映されています。

初期の山水画は、主に細密に描写された山や水の風景がメインでしたが、次第により抽象的で大胆なスタイルが生まれるようになります。特に宋代では、山水画は文学や哲学の象徴ともなり、詩書画の三位一体として文化的に重要な役割を果たしました。李可染はこの歴史の流れを受け継ぎ、近代において新たなスタイルを模索しました。

2.2 重要な流派とスタイル

山水画には、さまざまな流派が存在し、著名な画家たちがそれぞれ独自のスタイルを確立しました。代表的な流派には、南宋に栄えた倪道(Ni Zan)や、元代の趙孟頫(Zhao Mengfu)などがいます。彼らは自然の描写における美しさだけでなく、画面の構図や色彩の使い方においても大きな影響を与えています。

李可染は、これらの伝統的な技法を受け継ぎつつ、個人的な感受性を加えた作品を創り出しました。彼の作品は、山や川の多様性を強調し、ただの風景画を超えて、心の内面の表現へと進化しています。そのため、彼の山水画は、観賞者にとって単なる目の美しさだけでなく、心の琴線に触れる作品として広く認知されています。

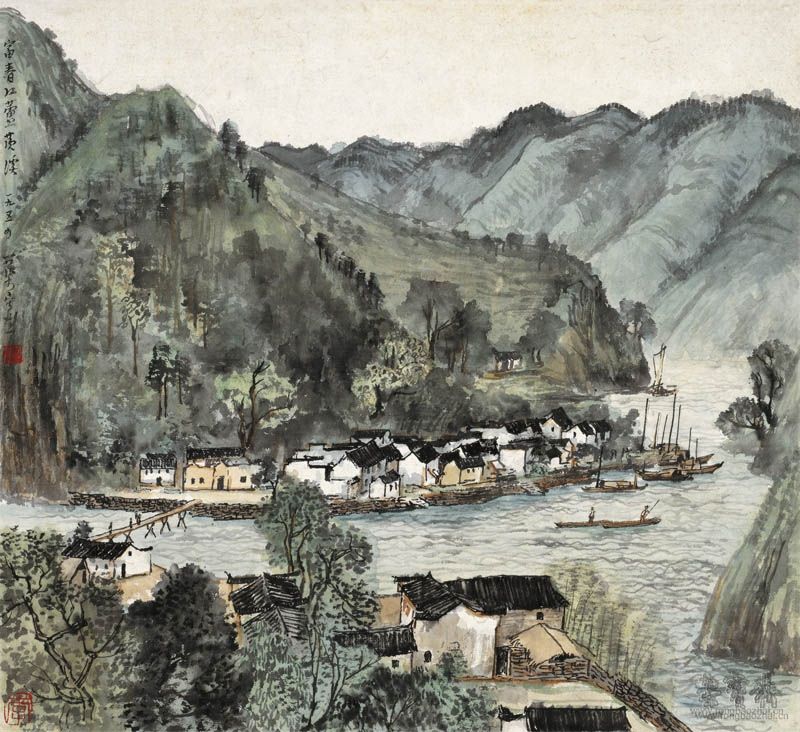

2.3 李可染の山水画における特徴

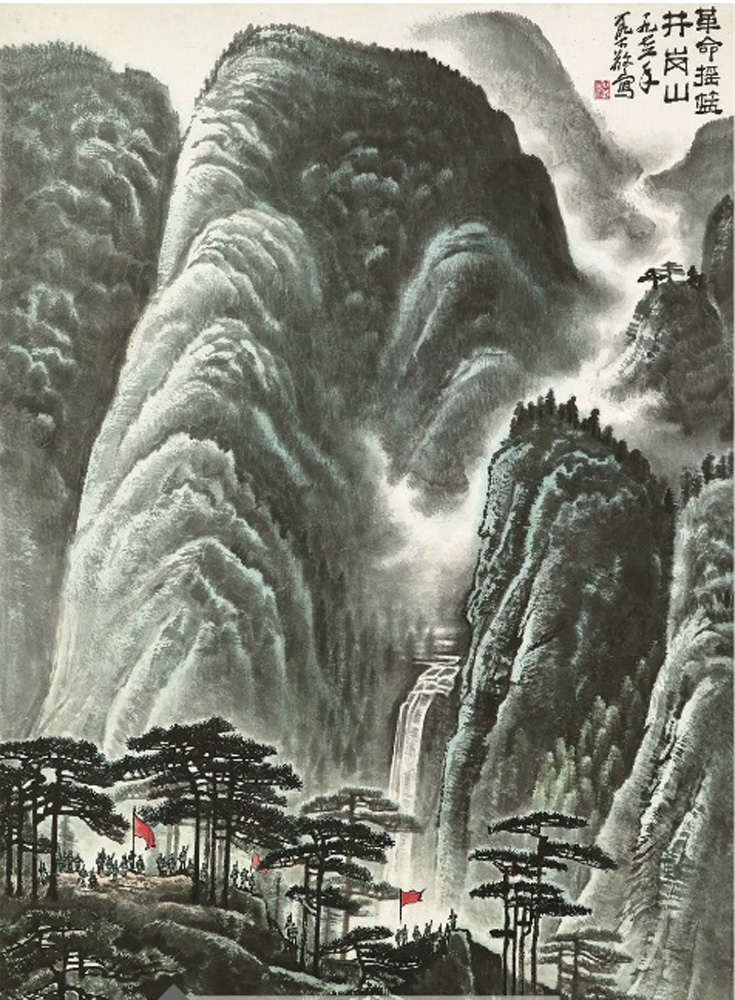

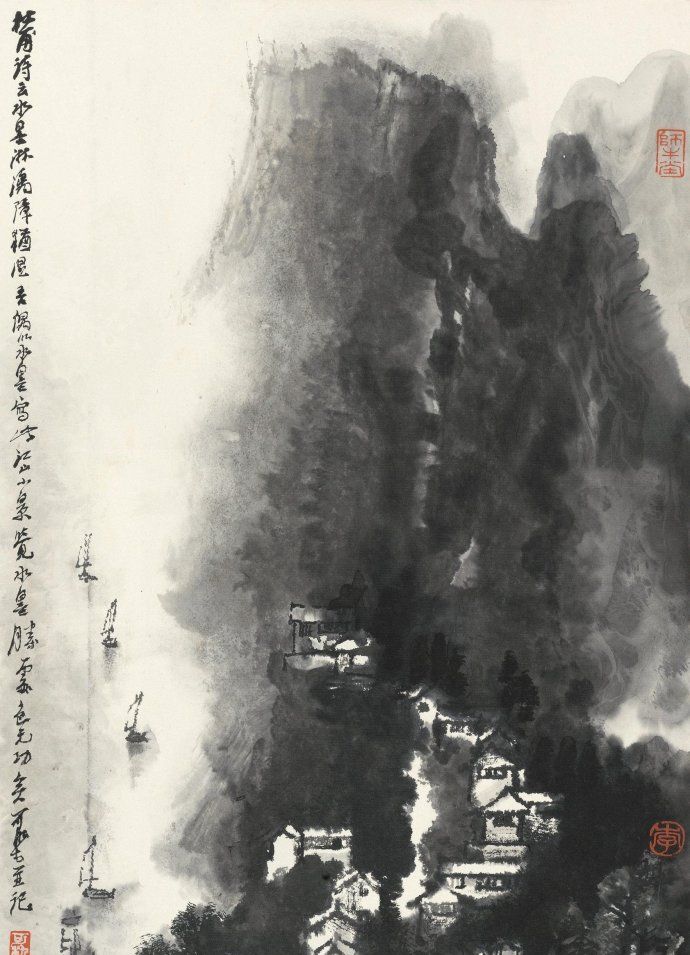

李可染の山水画には、明確な特徴がいくつか存在します。まず、彼は色彩の使い方において非常に独自性があります。彼は通常の山水画で使われる青や緑の色合いに加え、より豊かな色を加えることで、作品に生命感を与えています。また、彼の作品にはダイナミックな筆使いが見られ、それによって山水の動きや雲の流れが生き生きと描写されています。

さらに、構図の面でも彼は特異な工夫をしています。例えば、彼の作品には奥行きのある構図があり、観賞者が絵の中に引き込まれるような視覚的効果を生み出します。こうした技法により、彼の山水画はただの静止画ではなく、動的な自然の営みを感じさせるものとなっています。

3. 李可染の山水画の技法

3.1 色彩と構図の使い方

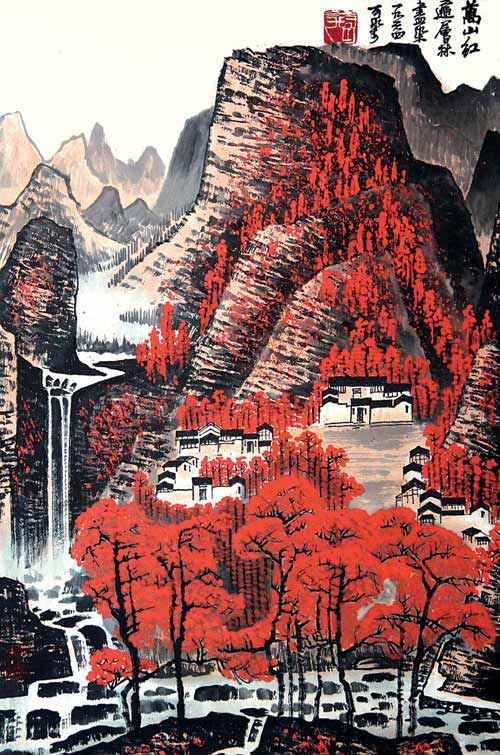

李可染の山水画の技法の一つは、色彩の豊かさです。彼は、細やかなグラデーションや濃淡を駆使し、山や水のエネルギーを表現します。この技法により、彼の作品は浮き立つような印象を与えることができました。特に、夕焼けや朝焼けの情景を描く際には、オレンジや赤、紫などの色彩を巧みに組み合わせ、幻想的な世界を創り出しています。

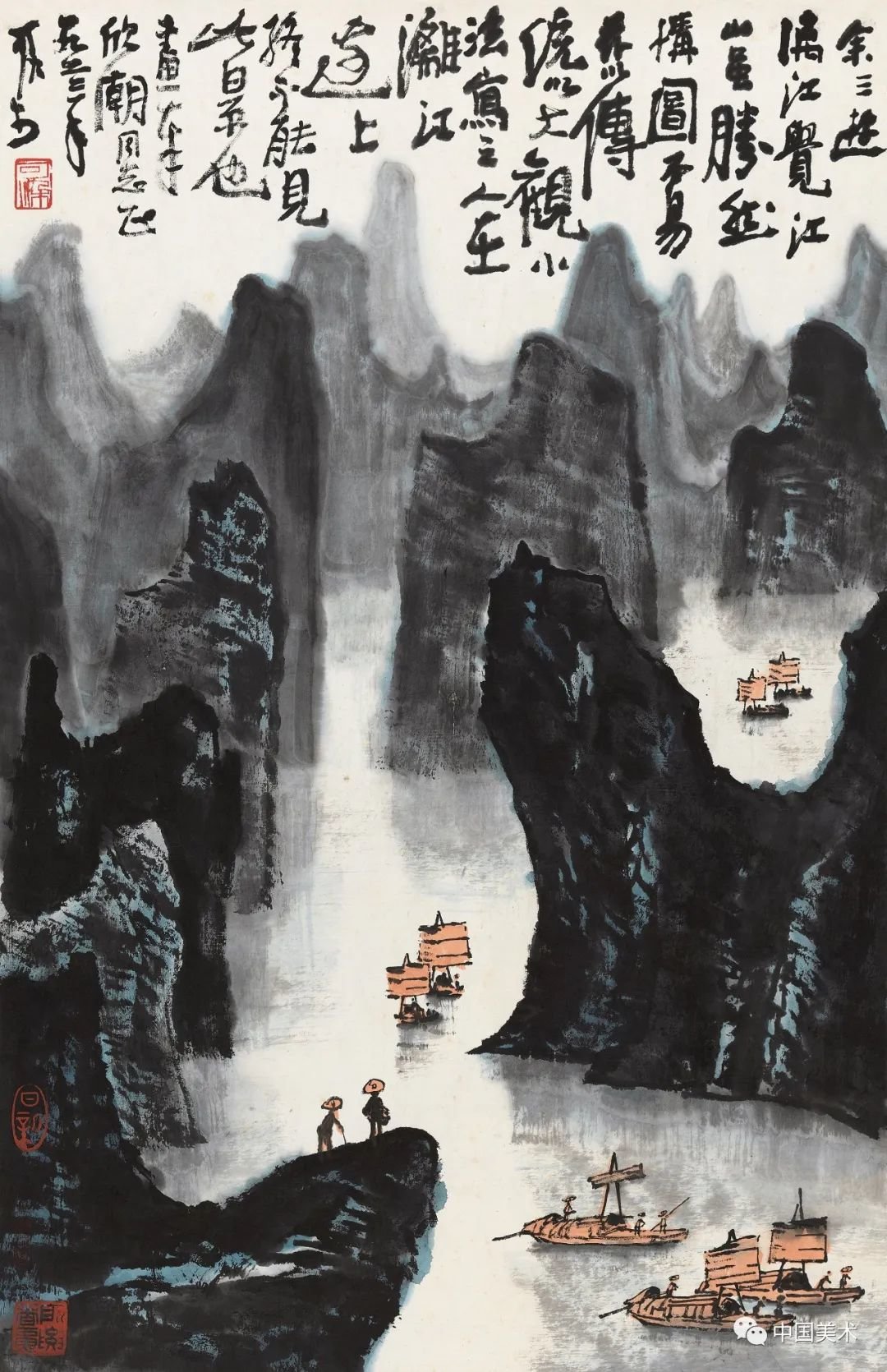

構図においても、李可染は独自のアプローチを取ります。彼は強い主題を中央に据え、周囲には補助的な要素を配置することで、全体のバランスを保ちつつ、観賞者が自然の中にいるような感覚を持たせます。このような技法は、彼の作品に動的なリズムを生み出し、絵画におけるドラマを強調しています。

3.2 自然へのアプローチ

李可染は自然を愛し、その絵画を通じて自然との一体感を強調しました。彼の作品には、自然の美しさのみならず、その変化や脆さも描かれています。特に、彼の絵には風や水の流れ、雲の動きが感じられ、単なる風景画を超えた生命のダイナミズムがあります。このような自然への深い理解は、彼の作品を一層感動的なものにしています。

また、李可染は、自然を描く際には自らの感情を込めることを重要視していました。彼の作品には、しばしば自身の哲学や感受性が反映されており、観賞者に対しても深いメッセージを伝えるものとなっています。彼にとって、山水画はただの技術表現ではなく、自らの内面を反映した精神的な創造の場でした。

3.3 作品分析:代表作

代表作「秋山図」は、李可染の技術と感受性を完全に具現化した一例です。この作品では、秋の紅葉が美しく描かれ、色彩のハーモニーが感じられます。特に、木々の葉の色合いと山の陰影の対比が入り混じり、訪れる者をその世界へ引き込む力強さを持っています。

また、彼の「千里江陵一日還」では、川の流れや山の壮大さが見事に表現されており、観賞者に自然の雄大さと陶酔感を与えます。この作品では、構図の巧みさが際立っており、視点が自然に誘導されます。このように、彼の代表作は、その技術的な完成度に加え、深い思索が反映されている点が評価されています。

4. 李可染の山水画と日本文化

4.1 日本における中国山水画の受容

日本においても、中国の山水画は長い歴史を持ち、特に平安時代以降にその影響が広がりました。この時期、日本の画家たちは中国の山水画の技法を学び、やがて自身のスタイルを築いていくことになります。江戸時代には、浮世絵の中で山水画の要素が取り入れられ、広がっていきました。

李可染の山水画もまた、日本の芸術家に大きな影響を与えました。特に戦後から本格的に彼の作品が紹介されるようになり、日本の画壇でも広く評価されるようになります。このため、日本の画家たちは李可染の技法や表現を参考にし、自らの作品に取り入れる姿勢を示しました。

4.2 李可染の影響を受けた日本の画家

李可染の山水画スタイルを受け継いだ日本の画家には、特に近代の作品においてその影響が見られます。木村荘八や野口小蘋などの画家たちは、李可染の作品を参考にしつつ、自身の感情や思想を織り交ぜた新たな表現を模索しました。これにより、日本独自の山水画が形成され、中国の影響を受けつつも、日本の自然への愛情が表現されたのです。

例えば、木村荘八は李可染の作品の色彩感覚や構図のバランスを巧みに取り入れたことで、自己の作品に新しい風を吹き込んでいます。彼の作品には、李可染の影響が色濃く反映されており、それに日本独特の精神性が加わることで、より深い感動を呼び起こす作品が生まれました。

4.3 現代における文化交流の事例

現代においても、李可染の山水画と日本文化の交流は続いています。特に、国際的な美術展において、李可染の作品が展示されることが多く、日本の芸術家や観賞者との対話の場となっています。このような交流は、相互理解を深める重要な意味を持つものといえるでしょう。

また、近年では日中の文化交流イベントが増え、山水画のワークショップが開催されることもあります。こうした取り組みを通じて、若い世代の画家たちが李可染の技法や思想を学び、自らの作品に反映させるチャンスを得ることができるのです。このような相互作用が、今後の両国の絵画文化にどのような変化をもたらすのか、注目が集まります。

5. 結論

5.1 李可染の山水画の重要性

李可染の山水画は、単なる芸術作品以上の価値を持っています。彼は、中国の山水画という伝統を受け継ぎながら、新しい表現方法を模索し、作品に深い哲学的なメッセージを込めることで、多くの人々に影響を与えました。彼の作品は、自然を愛しむ気持ちだけでなく、人間の精神や感情を反映する重要なものとなっています。

5.2 中国と日本の芸術における相互理解

李可染の山水画を通じて、中国と日本の芸術の相互理解が進んでいくことは、今後の国際交流において非常に重要なテーマです。文化における相互の影響は、より深い理解を培い、両国の関係を強化する力を持っています。芸術は国境を越え、心を通わせる架け橋となるのです。

5.3 未来への展望

今後も李可染の山水画は、彼の思想や技術を受け継ぐ次世代の画家たちによって、さらなる進化を遂げていくでしょう。若いアーティストたちが、彼の作品を新たな視点で捉え、自分自身の表現に落とし込むことで、新たな美の世界が広がることが期待されます。このように、李可染の山水画は過去の遺産であると同時に、未来に向けた展望を指し示す重要な要素となるのです。

終わりに、李可染の山水画は、中国と日本の芸術文化を結びつける重要な橋渡しをしてきました。彼の作品を通じて、私たちは自然だけでなく、自らの内面を見つめ直すことができるのではないでしょうか。芸術の力を信じ、今後も両国の交流がますます深まることを願っています。