道教は、中国文化の中で非常に重要な位置を占める宗教であり、哲学でもあります。その教義や修行は、人生や自然との調和を強調し、心身の健康を重視しています。本記事では、道教の修行と実践について詳しく見ていきます。道教がどのように育まれ、どのような修行方法があるのか、また現代における道教の影響まで、幅広く掘り下げていきましょう。

1. 道教の概要

1.1 道教の起源

道教の起源は古代中国にまで遡ります。しかし、具体的な起源についてはさまざまな説があります。一般的には、道教の基礎は紀元前4世紀頃に活躍した哲学者・老子に関連しています。彼の著作『道徳経』は、道教の基本教義の一つとされています。この書物の中で、老子は宇宙の根本原理である「道」に触れ、それが如何に人間の生き方に影響を及ぼすかを説いています。

また、紀元前3世紀には、道家思想が成り立ち、さまざまな実践が形成されていきました。これには、個人の修行から始まり、寺院での祭りや儀式、さらに民間信仰と融合して多様な形態を持つようになりました。道教の発展は単なる思想に留まらず、文化や社会に深く根ざすこととなります。

1.2 道教の基本概念

道教の基本概念の一つは「道」です。「道」は宇宙の根本原理であり、全ての物事を支配する流れとされます。この「道」に沿って生きることで、真の幸福や健康が得られるとされ、道教徒は「道」に従った生活を求めます。道教の教義は、決して一つの教えに縛られるものではなく、多様性を尊重し、各人が自分自身の「道」を見つけることを奨励しています。

さらに、道教は「気」の概念を重要視しています。「気」とは、生命のエネルギーや力のことを指し、道教徒はこの「気」を使って心身を整える方法を学びます。「気」を調和させることで、健康を保ち、日常生活でのトラブルを避けることができると信じられています。これらの基本概念は、道教の修行と実践に深く根ざしています。

1.3 道教と他の中国哲学の関係

道教は儒教や仏教と並んで、中国の三大哲学として位置づけられています。それぞれの思想には異なる側面があり、道教は特に自然との調和を強調します。儒教が社会の規範や倫理に重きを置くのに対し、道教は個人の内面に焦点を当てています。このように、道教は他の哲学と補完的な関係にあります。

例えば、道教が自然環境を重視するのに対し、儒教は人間社会の調和を求めるため、両者が持つ価値観は異なります。これにより、中国文化全体としてバランスが保たれ、さまざまな実践や思想が生まれてきました。道教と仏教の関係も興味深いもので、道教は仏教の教義を吸収しつつも、自らの特色を維持しています。

2. 道教の基本教義

2.1 道(タオ)の概念

道教の教義の中核を成すのは「道(タオ)」の概念です。この「道」とは、宇宙全体の根本的な法則や道筋を意味します。道教徒は、この「道」に従って生活することを重視し、「道」によって自然と調和して生きることが幸福に繋がると信じています。

「道」の考え方は、自然の流れや変化に耳を傾け、それに適応することで生きるという姿勢にも表れています。例えば、過度な抵抗をせず、自然のリズムに身を任せることで、もっとスムーズで満ち足りた人生を送れるとされています。これは「無為自然」という概念とつながり、日常生活においても重要です。

また「道」は、宇宙の様々なものが interconnected(相互に関係している)ことを示す象徴でもあります。このような視点から、道教は個人の行動が全体に影響を及ぼすことも教えています。ですので、道教徒は個々の行動が自然や他者にどのように影響を与えるかを意識することが求められます。

2.2 無為(ウィ)と自然(ジレン)

無為(ウィ)とは、意図的な行動を最小限に抑え、自然に任せることを意味します。道教では、無理に何かを成し遂げようとするのではなく、自然の流れに従って生きることで最適な結果が得られると考えます。これは、アプローチの柔軟性をもたらし、ストレスの軽減にもつながります。

「無為」の概念は、例えば働きすぎや過度なストレスからくる健康問題の予防にも役立ちます。道教徒は、リラクゼーションや瞑想を通じて心身のバランスを整え、「無為」であることを実践します。これにより、日常生活の中でのストレスやプレッシャーから解放されることが目指されます。

自然(ジレン)とは、道教が非常に重視する概念であり、自然の一部として生きることが奨励されます。人間も自然の一部であり、その法則に従って生活することが重要です。現代的な視点から見ると、環境問題への認識や持続可能な生活様式にもつながる、非常に先進的な考え方です。

2.3 気(チ)の重要性

道教において「気(チ)」は、生命を支えるエネルギーと考えられています。気の調和を保つことが、心身の健康を維持するために不可欠だとされており、道教の修行もこの気を整えることに集中的に取り組みます。気には、身体内の流れがあり、これがスムーズであるとき、人は健康で幸福だと信じられています。

気を調整する方法としては、主に瞑想や呼吸法があげられます。これにより、内部の気の流れが整い、リラックスした状態が生まれるのです。日常生活においても、深呼吸を意識的に行うことで、ストレスを軽減し、エネルギーを高めることができるとされています。

加えて、気は鍼灸とも密接に関係しています。鍼灸は、身体における気の流れを整えるために用いられる技法であり、道教の修行の一環として重要視されています。鍼による刺激を通じて、気の滞りを改善し、健康を促進します。これは、現代医学とも融合し、メディカルアプローチの一端として受け入れられています。

3. 道教の神々と霊的存在

3.1 道教の主要な神々

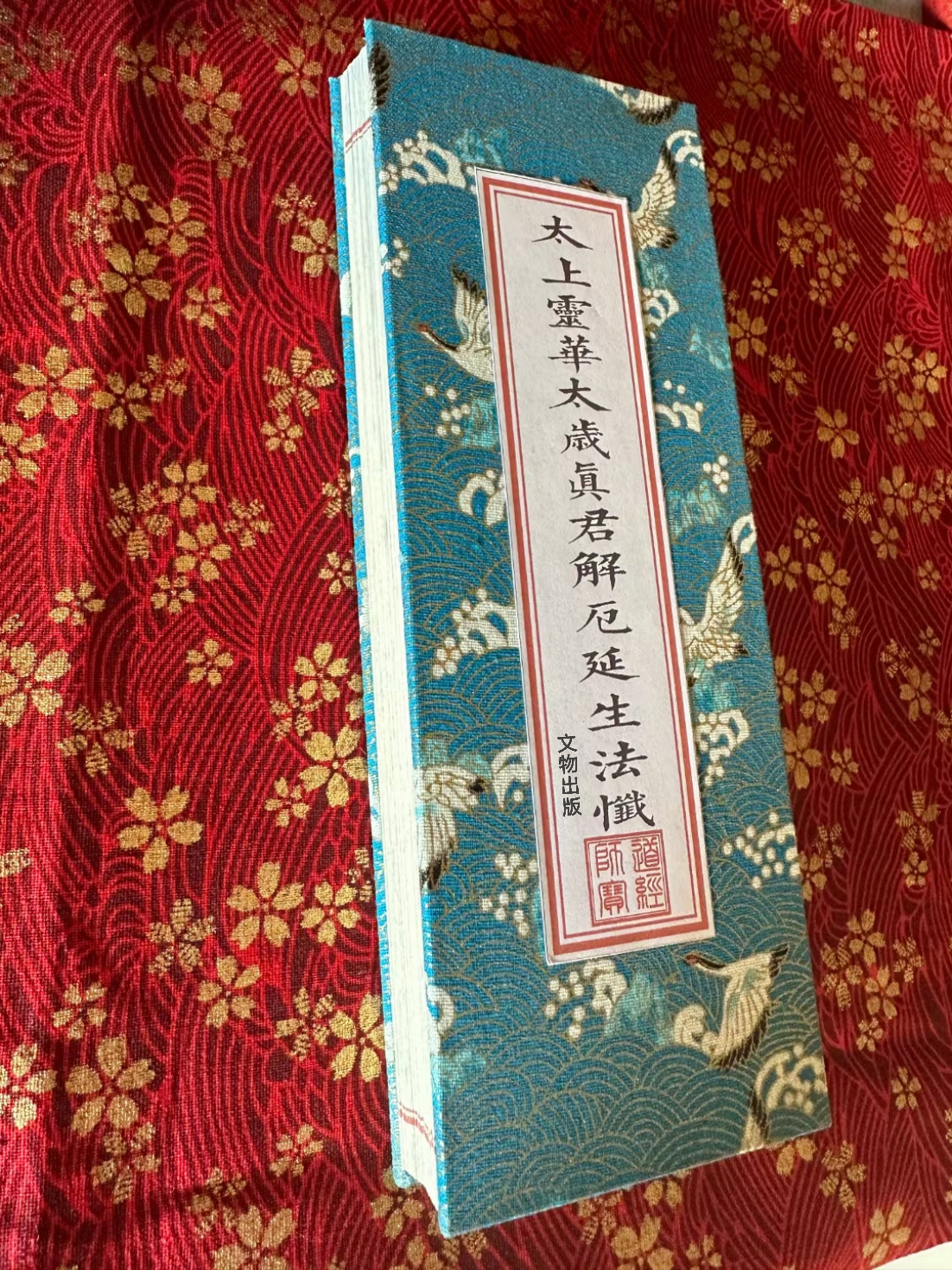

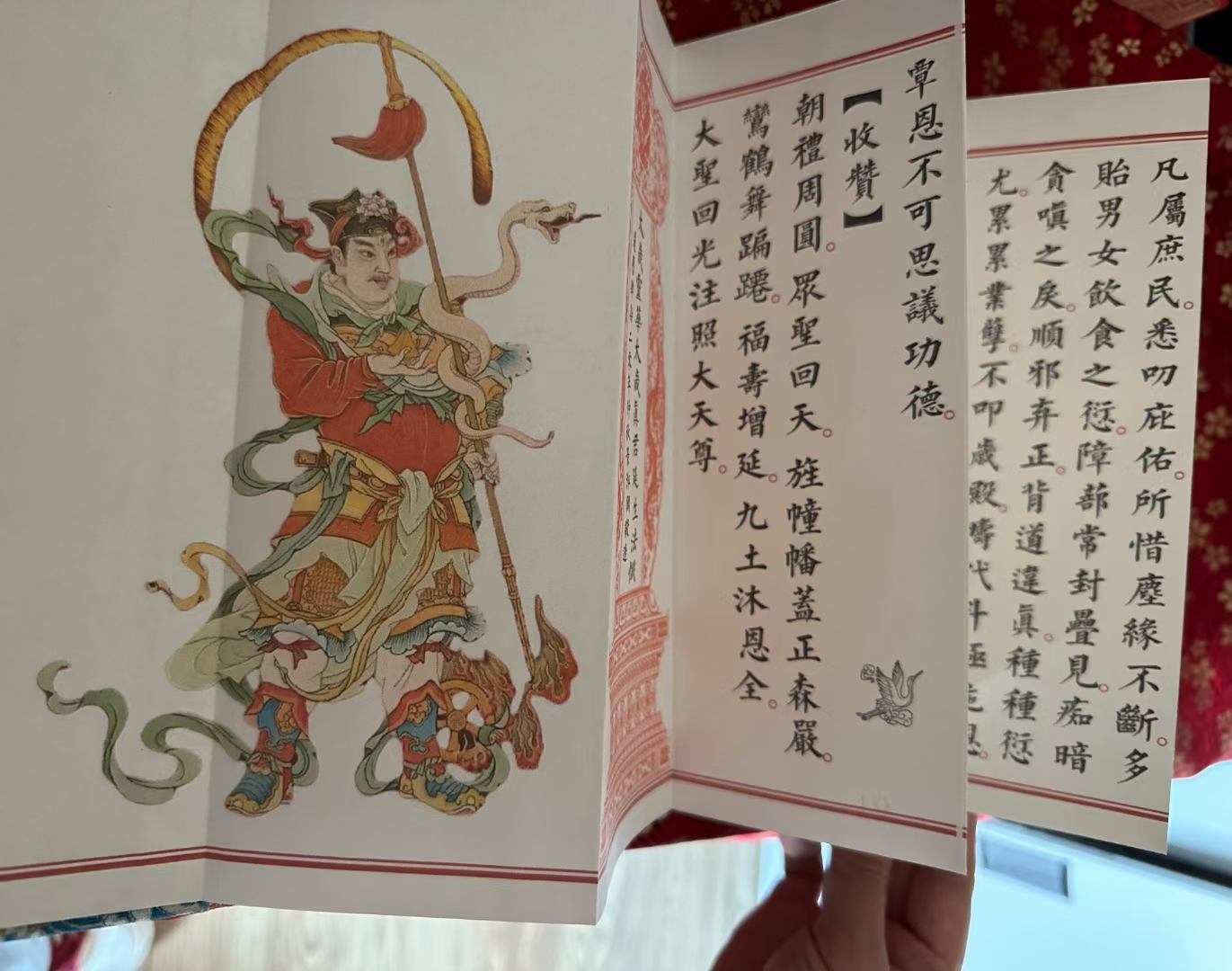

道教において、神々は重要な役割を果たしています。主な神々には、三清(サンチン)と呼ばれる三人の神があります。これは、「元始天尊」、「通天教主」、「太上老君」として知られ、それぞれ宇宙の創造、道の教え、道徳的な叡智を象徴しています。これらの神々は、道教の修行者や信者にとって、精神的な道しるべとなります。

また、道教では地方や特定の職業に神々が奉られることも多く、例えば土地の神様や家族の守護神といった存在も重要です。これにより、生活の中での多様なニーズに応える形となり、コミュニティ全体での信仰が形成されてきました。

さらに、道教の神々は自然の要素とも関連しており、山や川、風などの象徴が神格化されていることがあります。これにより、信者は自然を敬い、その一部として生きることの重要性を学ぶことができるのです。

3.2 龍とその象徴

道教において、龍は非常に重要なシンボルです。一般的に、龍は力、知恵、繁栄の象徴とされています。道教では、龍は特に水の神としての側面が強く、雨や川の豊かさをもたらす存在とされています。このように、龍は自然との調和を示す象徴でもあります。

中国の文化において龍は、神話や伝説でも頻繁に取り上げられるキャラクターです。例えば、天に昇る龍の成就の物語は、希望や努力の象徴として人々に勇気を与えてきました。このように、道教の神々やシンボルは、人生のあらゆる局面で多くの人々にエネルギーとインスピレーションを与えています。

また、今日においても、龍はお祝いの場面や祭りで重要な役割を果たしており、例えば、旧正月のパレードでは龍の舞が行われ、豊作や繁栄を願う儀式として広く行われています。このように、龍は道教だけでなく、中国文化全体において、非常に深い意味を持つ存在です。

3.3 祖先崇拝の意義

道教には、祖先を敬う文化が深く根付いています。祖先崇拝は、家族やコミュニティの絆を強める重要な要素であり、道教徒は自らの家族の歴史や価値観を重んじ、先祖の教えを守ろうとします。この儀式は、家庭の調和を促進し、道教の教義にも合致するものです。

祖先崇拝の儀式は、毎年特定の時期に行われることが多く、例えば春節や中元節などが代表的です。これらの祭りでは、家族が集まり、お供え物や感謝の祈りを捧げることで、先祖とのつながりを確認します。道教徒は、先祖の恩恵を受け、彼らの教えを未来の世代に伝えることが求められています。

また、祖先崇拝は道教の普及にも寄与してきました。多くの道教の寺院には、祖先を祀るための祭壇が設けられ、道教徒はこの場所で儀式を行います。これにより、家庭や地域の信仰が強化され、道教の信仰が広がっていくこととなるのです。

4. 道教の修行と実践

4.1 瞑想と呼吸法

道教の修行において、瞑想と呼吸法は欠かせない要素です。これらを通じて、心を整え、内面からの気の流れを調和させることを目指します。瞑想は、静かな場所で自分の内面と向き合う時間を持つことが基本であり、これによりストレスを軽減し、心身のリフレッシュを図ります。

呼吸法も非常に重要な技術で、特に「腹式呼吸」が好まれます。腹式呼吸では、息を深く吸い込み、ゆっくり吐き出すことによって、身体内部の気を巡らせることができます。この呼吸法を実践することで、リラックスした状態が生まれ、集中力も高まります。

また、これらの修行を日常生活に取り入れることで、より良い生活習慣が確立されます。例えば、仕事の合間や日々のストレスを感じたときに簡単にできる調整法としても、瞑想や呼吸法は非常に有効です。これによって、仕事や家庭生活の質が向上し、道教の教えを実体験することができるのです。

4.2 鍼灸と気功の役割

道教の修行の中には、鍼灸や気功も含まれています。鍼灸は、従来の東洋医学の一環として、気の流れを整える手段として用いられます。鍼を使って特定のポイントに刺激を与えることで、身体のバランスを整え、健康を維持するのです。

気功は、自らの気を意識的にコントロールする技術であり、身体的健康のみならず、精神的な修行にも役立ちます。特に、高齢者や病気の人々にとっては、日常的に気功をすることで、体力や免疫力を向上させる助けとなります。また、気功はリラクゼーションにも効果的で、ストレスや不安を軽減する方法としても広く知られています。

これらの実践は、中国の伝統医療とも非常に密接に結びついており、現代においても多くの人々がその効果を実感しています。多くの道教徒や健康を重視する人々が、鍼灸や気功を通じて心と体のバランスを取ることを目指しています。

4.3 寺院での儀式と祭り

道教では、寺院での儀式や祭りも重要な実践の一部です。寺院では、さまざまな祭りが行われ、それぞれが特定の神々や自然の要素を称えるために企画されています。これにより、信者は神々との関わりを深め、感謝の意を示す場となります。

祭りは地域ごとに異なり、特定の季節や出来事に基づいて行われます。例えば、春の春祭りや秋の収穫祭では、神々へのお供えや奉納が行われ、地域の繁栄を祈願します。信者たちは、これらの祭りに参加することで社会的な絆を強め、自らの信仰心を深める機会が得られます。

また、寺院の儀式では、儀式に関連する特別な歌曲や舞踊が演じられることもあります。これにより、道教の世界観や教えが体現され、より深い理解が促進されるのです。地域の人々が集い、共に行うこれらの活動は、道教のコミュニティの強化にも寄与しています。

5. 道教の現代的な影響

5.1 道教の文化的な側面

道教は、芸術、文学、音楽、さらには日常生活の中に多くの影響を与えています。例えば、道教の理論に基づいた絵画は、自然を題材にした風景画が多く、儒教や仏教との違いをさりげなく表現しています。また、道教的なテーマは詩や物語の中にもしばしば見られ、自然や道の理解が作品に深い表現を与えています。

観光地の中には、多くの道教の寺院や聖地が存在し、これらは観光スポットとしても人気です。観光客は、道教の文化や儀式を観察することで、歴史や哲学に触れる機会が増えています。また、道教の祭りやイベントも、外国人観光客にとって特別な体験を提供する場所となっています。

さらに、道教の教えは、現代社会においても合理的な視点から評価されています。特に、自然との調和や内面の安定を求める思想は、ストレス社会において重要な価値観とされています。道教の考え方は、現代においても新たな意義を持つものとなっています。

5.2 道教と中国の伝統医療

道教の教義と実践は、伝統的な中国医学に深い影響を与えています。鍼灸や漢方薬などの技術は、道教の哲学を基にして発展した部分が多く、気の流れやバランスに重きを置いています。これにより、道教徒の多くは、健康を維持するための手段として、これらの伝統医学を実践しています。

道教の考え方は、身体と精神の健康がどのように関連し合うかを理解する助けともなり、現代医学と融合することで、より良いアプローチを提供しています。特に、ストレス管理やリラクセーション法として道教的な手法は、多くの人々に支持されているのです。

また、現代においては、鍼灸や気功が国内外で広く認知され、教育機関や専門クリニックでも学ばれています。道教の影響により、これらの技術が正しく理解され、活用されています。これは、道教の重要な教えが、時代を超えて生き続けていることの証です。

5.3 グローバル化と道教の普及

道教は近年、国際的な関心を集めるようになり、多くの国で道教の教えや修行が広がっています。特に、瞑想や気功などの実践が注目され、多くの人がこれらを生活に取り入れています。道教の教えは、スピリチュアルな実践を通じて、世界中の人々の関心を引く要因となっています。

また、インターネットやSNSの普及により、道教の考え方や知識が広まり、世界中の人々が容易にアクセスできるようになりました。これにより、道教に関する情報が多国籍な観点から交流され、国際的なコミュニティが形成されています。道教の普遍的な価値観が、国境を超えて多くの人に受け入れられることで、道教は新しい時代に相応しい形で進化しています。

道教の影響は、伝統文化に限らず、現代の生活や思想に新たな視点を与えています。これにより、道教が持つ教えは、変わりゆく現代社会においても価値を持ち続けられることが期待されます。

終わりに

道教は、古代の知恵と現代の生活が結びつく素晴らしい例を提供しています。その教義や実践は、心身の健康を養うための手段だけでなく、自然との調和や人々とのつながりを強調する哲学でもあります。道教の修行や実践を通じて、私たちはより良い生活を送ることができるのです。道教は、古代の知恵を現代に生かすための重要な役割を果たし続けることでしょう。