道教は中国の伝統的な宗教の一つであり、独自の倫理観と道徳観を持っています。特に道教の教義においては、自然との調和や人間関係の重要性が強調されます。道教の倫理と道徳は、先哲たちの教えを通じて形成され、現代の社会においても多くの人々に影響を与えています。本文では、道教の基本概念から始まり、その倫理観、道徳性、現代社会との関係について詳しく解説します。

1. 道教の基本概念

1.1 道教の起源

道教の起源は非常に古く、紀元前4世紀ごろに形成されたと考えられています。その頃、中国の思想界では儒教や法家など複数の思想が並存していましたが、道教はその中で独自の位置を確立しました。最初の形態としては、道教はシャーマニズムや古代中国の民間信仰と深く結びついていたため、神秘的な要素が色濃く残されています。

道教の具体的な始まりには、伝説的な人物である老子(ラオツー)が大きく関与していると言われています。彼の著書『道徳経』は道教の基本教義を成す重要な文書で、道(タオ)という概念を中心に「無為自然」の思想を展開しています。この書物は、後に道教の聖典として位置づけられ、多くの人々に影響を与えました。

道教は時代と共に発展し、さまざまな宗派や流派が生まれました。このような多様性は、道教が単なる宗教や哲学に留まらず、文化や芸術、政治にまで影響を及ぼす要因となっています。道教の起源に対する理解を深めることで、その教えが現代にどのように受け継がれているかを考える手助けとなるでしょう。

1.2 道(タオ)とその意味

道教における「道」(タオ)という概念は、非常に重要な意味を持っています。一般的には「方法」や「道筋」といった意味ですが、道教では「宇宙の根本原理」や「自然の法則」を指すことが多いです。道(タオ)は、すべての物事の源であり、進むべき道を示すものであるため、その理解は道教の実践にとって不可欠です。

道(タオ)はまた、個人の内面の成長とも関係しています。道を知り、それに従うことで、心の平穏や幸福を得られるとされています。道の流れに抗わず、自然の成り行きに任せることが道教の基本的な教えであり、これが無為自然の思想と結びつきます。この考え方は、現代社会においてもストレス軽減やリラクゼーションの手法として活用されています。

さらに、道(タオ)は人と人、人と自然との調和を促進します。道教の信者は、日常生活において道を意識し、自然や他者との関係を大切にすることで、より豊かな人生を送ることができると考えています。このように、道(タオ)の理解は道教の倫理観や道徳観とも深く結びついているのです。

1.3 道教の神々と聖典

道教には数多くの神々が存在し、それぞれが異なる役割や象徴を持っています。例えば、太上老君(タージャンラオクン)は道教の最高神とされ、道教の教義や教えの象徴です。また、城隍神(チェンホワンシェン)は都市を守護する神とされ、地域社会との関わりが強い神です。このように、道教の神々は人々の生活の中で重要な役割を果たしています。

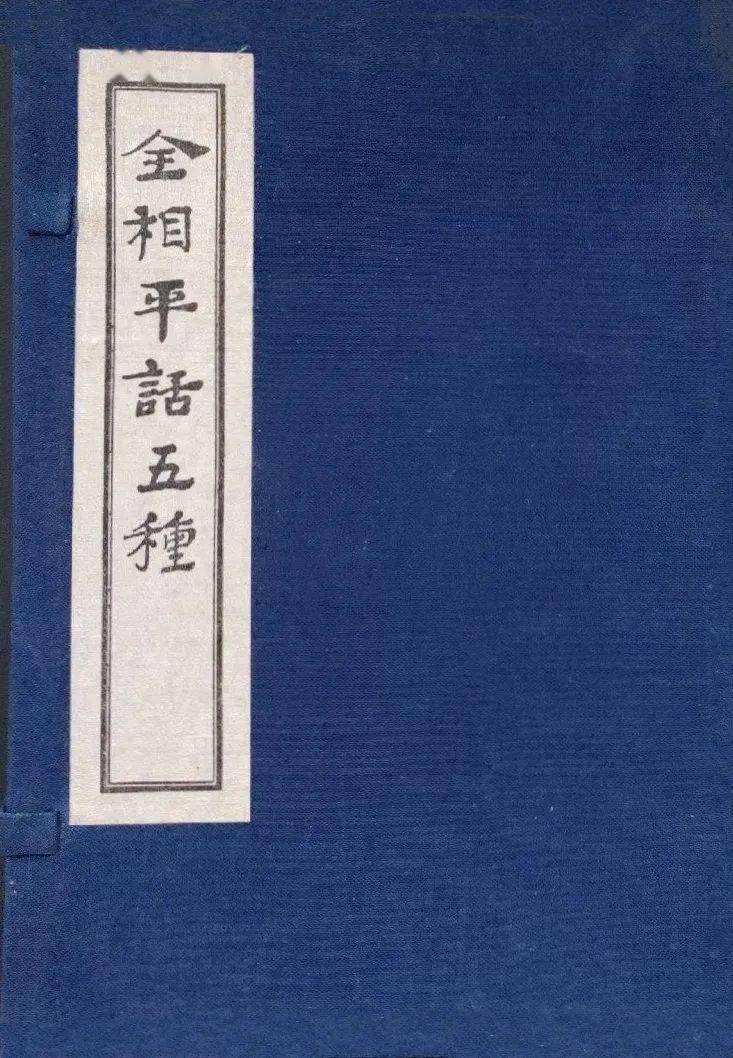

道教の聖典には『道徳経』以外にも『南華経』(ナンファキョウ)や『太上感応篇』(タイジャンカンウンペン)などがあります。『南華経』は、老子と荘子の思想をまとめたもので、道教哲学の核心を成すものとなっています。また、『太上感応篇』は、道教の倫理や道徳を具体的に示した文書で、信者がどのように生きるべきかを教えています。

これらの神々や聖典は、道教の教えをより具体的に理解するための重要な手引きとなります。道教の神々への信仰は、日常的な儀式や祭りの中で行われ、人々の信仰生活を支えています。道教は、信者にとって精神的な支えを提供し、倫理的な価値観を育む場ともなっているのです。

2. 道教の倫理観

2.1 道教における人間関係

道教の倫理において、最も重視されるのは人間関係です。道教の教義では、他人との調和や相互理解が大切であるとされ、これは「和」(ヘ)という概念で表現されます。和は、社会の安定や個人の幸福の基盤であり、人々が互いに助け合うことで達成されます。

道教では、家族や友人との関係においても、この和が求められます。親子、兄弟、友人といった関係においては、互いの感情や意見を尊重し、理解し合う姿勢が大事であると教えられています。このような関係性を築くことができれば、個人の繁栄だけでなく、社会全体の幸福にも寄与すると考えられています。

道教の倫理観は、「慈」(ジ)や「愛」(アイ)とも深く結びついており、他人に対する思いやりや配慮が必要とされます。この倫理的な姿勢は、道教の信者のみならず、広く中国文化に根付いた重要な価値観でもあります。日常生活の中でこれらの価値が発揮されることによって、社会全体の調和が図られるのです。

2.2 自然との調和

道教において、自然との調和は不可欠な要素です。道(タオ)の概念は、自然の法則や循環に基づいており、私たちが自然を尊重し、理解することが求められます。この考え方は、自然との共生を目指すものであり、人間が自然の一部であることを認識することから始まります。

具体的には、自然界の変化に敏感になり、四季の移り変わりや天候の影響を考慮に入れることが大切です。道教の信者は、特に農業や水資源の管理において、この自然との調和を重視します。例として、農業では土壌を大切にし、無駄を省いて適切な方法で作物を育てることが挙げられます。

また、道教では自然を敬う気持ちから、山や川、動植物を神聖な存在として認識します。このような考え方は、環境保護といった現代の問題にも関連しており、道教の倫理観がどのように適応されうるかを示しています。自然との調和を求める道教のアプローチは、持続可能な未来を築くための一つの指針となりうるでしょう。

2.3 無為自然の思想

「無為自然」とは、道教の中心的な思想であり、自然の流れに逆らわず、必要以上の努力をしないことを意味します。この考え方は、過度な干渉や欲望を避けることで、自然に身をゆだねる生き方を推奨します。

実生活においては、無為自然の思想は、ストレスをあまり感じることなく、自分自身をありのままに受け入れることに繋がります。例えば、何かを達成しようとするあまり必死になるよりも、自然の流れに任せて努力し、結果を受け入れる姿勢を大切にすることです。これにより、心の平穏を得ることができるとされています。

この無為自然の思想は、現代社会の多くのストレスに対する解決策としても注目されています。例えば、瞑想やマインドフルネスといった実践が、道教の無為自然の考え方と共鳴しています。無理をせず、流れに身を任せることは、心の健康や心理的な安定にも寄与するのです。

3. 道教の道徳性

3.1 清廉潔白の重要性

道教の道徳観において、清廉潔白(チンレンケッパク)は極めて重要な価値観とされています。清廉潔白とは、心を清め、腐敗や欲望から離れた姿勢を意味します。この道徳的な美徳は、個人の幸福のみならず、社会全体の調和を保つためにも必要です。

道教では、清廉潔白な人々が集うことで、社会全体が浄化され、繁栄するという考え方があります。たとえば、リーダーや政治家が清廉潔白であることは、信頼を得るために不可欠です。信者たちは、日々の行動においてこの価値観を念頭に置き、倫理的で公正な行動を心掛けるよう努めています。

また、清廉潔白は、自己修行を通じて達成されるものでもあります。道教の信者は、自己を見つめ直し、日常生活の中で自分の行動が清らかであるかを反省することが求められます。このような修行により、道教の道徳的な基準を高め、より良い人間関係を築くことが可能となるのです。

3.2 仁義と寛容

道教の倫理観において、仁義(ジンギ)や寛容(カンヨウ)も重要な要素です。仁義とは、他者を思いやる心や正しい行いを指し、道教の教えにおいて人間関係を円滑にするための基本です。また、寛容は他人の過ちを許す姿勢を意味し、社会的な調和を生むために必要不可欠です。

道教では、このような仁義や寛容の精神が信者に求められます。例えば、対立や摩擦が生じた場合でも、相手の立場や状況を理解しようとすることが大切です。このような姿勢があれば、人間関係が悪化しにくく、お互いに成長することも可能になります。

さらに、仁義や寛容は、道教の社会活動にも現れています。道教の寺院では、困っている人々に対する支援活動が行われ、地域社会の一助となっています。これにより、道教の信者は倫理的価値観を実践し、自らの行いによって世界をより良いものにする努力を続けています。

3.3 責任と自己修行

道教においては、自分自身に対する責任感や自己修行の重要性も強調されます。道教の教えでは、個人が自分の行動に責任を持ち、自己を厳しく見つめることが道徳的な成長に繋がるとされています。このような態度は、道教の信者が日常生活を送る上で必要なものであり、彼らの大切な価値観の一つです。

自己修行は、瞑想や感謝の実践、倫理的行動の反省を通じて行われます。例えば、日々の生活の中で、小さな反省を持つことで、自分の行動が他者に与える影響を考える機会が増えます。このような自省は、信者にとって倫理的な指針をもたらし、道徳的な基準を高める結果となります。

また、道教は自己修行を通じて、他者との関係も育むことができると考えています。自己を理解し、成長させることで、お互いを理解し合える人間関係が生まれます。道教の信者は、自己の成長を目指しながら、より良い社会を築くための一歩を踏み出すのです。

4. 道教と現代社会

4.1 道教倫理の現代的適用

道教の倫理観は、現代社会でも多くの場面で適用可能です。たとえば、職場環境では、同僚との協力や互いの理解が重要視されています。道教の和や人間関係を重視する倫理感は、チーム全体の生産性を高める手助けとになります。

また、教育の場においても道教的な価値観が生かされています。教師が生徒に対して寛容で思いやりを持つ姿勢を示すことで、生徒たちが安心して学べる環境が整えられます。このような道徳性が育まれることは、現代社会においても重要です。

社会問題や人権問題に対しても道教の倫理観は有効です。他者を思いやる姿勢や清廉潔白の重要性は、社会的な活動を通じて人々の意識を変える力を持っています。道教の教えが説く、「相互理解」や「寛容」は、現代社会の対話や調和の鍵となるでしょう。

4.2 道教と環境問題

道教は、自然との調和を大切にする文化を持っています。このため、現在の環境問題に対する道教の考え方は、持続可能な未来を築くための重要な視点を提供しています。道教の信者は、自然を尊重し、資源の無駄遣いを避ける姿勢が求められます。

例えば、エコロジーや持続可能な農業といった現代の環境問題に対するアプローチは、道教の自然観と深く関わっています。道教の教えに従った生活を送ることで、自然を大切にすることが、果たしてどのように社会に貢献するのかを考えることができます。また、道教が重視する思想である「無為自然」は、環境問題において「人間の活動を最小限に抑える」ことを説いています。

具体的な事例として、道教の寺院や団体が地域の環境保護活動を行っていることが挙げられます。清掃活動や植樹活動、環境教育を通じて、地域住民へ有意義なメッセージを発信しています。これにより、道教が現代の環境問題に対して積極的に関与し、その価値を広めている実績があります。

4.3 道教に基づくライフスタイル

道教の倫理や道徳は、現代人のライフスタイルにも影響を与えています。具体的には、ストレス管理やマインドフルネス、自然とのふれあいなどが挙げられます。現代社会の忙しい生活の中で、道教の教えを取り入れることで心の平穏を得ることが可能です。

例えば、日本や中国ではヨガや太極拳が広まり、その中には道教の思想が根付いているケースもあります。これらの運動は、体を動かしながら心を整える方法として多くの支持を集めています。自然の中をゆったりと歩くことで、道教の無為自然の思想を実践することもできます。

さらに、道教に影響を受けた食文化も注目されています。無添加やオーガニックな食品、季節の食材を大切にする生活スタイルが広まりつつあり、これも道教の自然との調和の考え方に由来するものです。道教の教えは、より健康的でバランスの取れたライフスタイルを目指す人々に多大な影響を与えているのです。

5. 結論

5.1 道教の倫理と道徳の意義

道教の倫理観や道徳観は、単に宗教的な枠にとどまらず、社会全体の幸福や調和を促進するための重要な価値観です。道教が歌う「道」とは、我々が社会で生きるための指針であり、他者との関わりや自然との調和を重んじる姿勢は、現代社会においても大いに役立っています。

道教の教えが持つ普遍的な価値は、他者を思いやり、互いに助け合いながら生きることの重要性を教えています。道教の倫理と道徳は、個人やコミュニティだけでなく、さらには国や世界にまで広がる影響力を持つといえるでしょう。

5.2 未来への展望

未来に向けて、道教の倫理観や道徳観はさらなる重要性を帯びるでしょう。現代社会が抱えるストレスや環境問題、対人関係の摩擦など、多くの問題に対して道教の教えが解決策を提供する可能性があります。例えば、環境への配慮や人間関係の調和は、今後ますます重要視されるでしょう。

道教の信者や実践者が増えることで、道教の教えがより多くの人に広まることが期待されます。道教の思想が浸透することで、個々の幸福感が高まり、社会全体の調和が促進されることになります。このような未来像は、道教の倫理と道徳が持つ可能性を示しています。

5.3 道教の普遍的価値

最後に、道教の倫理観や道徳観には、普遍的な価値が宿っています。道教が教える「慈悲」や「和」の精神は、時代を超えて学ぶべき教訓です。私たちが道教の教えを理解し、実践することで、より良い社会の構築が期待できるのではないでしょうか。

道教の教えに触れることは、自分自身の内面的な成長に繋がります。また、他者との関係性を向上させるキッカケともなり、結果的に社会の調和をもたらすことになります。道教の倫理と道徳は、これからの未来に欠かせない価値観として、ますます重要な役割を果たすことでしょう。

終わりに

道教の倫理と道徳について、多角的に考察することができました。道教の teachings were not only about spirituality but also intertwine with ethical living, deeply rooted in our interactions with each other and the world around us. 日本や世界における道教の教えや実践は、より良い未来のための道しるべとなることでしょう。