道教は中国の伝統的な宗教及び哲学体系で、自然との調和を重視する独特な視点を持っています。道教の教えは、さまざまな神々や神話、儀式を通じて人間と自然の関係を探求しており、その中で自然界の象徴性は特に重要なテーマとなっています。今回は、道教の神々と自然界の象徴性について深く掘り下げていきます。この探求を通じて、道教がどのように自然を理解し、人々に影響を与えているのかを明らかにしていきたいと思います。

1. 道教の基本概念

1.1 道教とは何か

道教とは、主に中国で発展した宗教であり、哲学的な体系です。道教の中心的な概念は「道」(タオ)であり、これは宇宙の根本法則や原理を指します。「道」は言葉で表現できないものであり、自然の摂理を体現する存在とされています。また、道教は自然と人間との調和を重視し、道を求めることによって幸福な生活を得ることができると教えています。

道教は、儒教や仏教と並ぶ中国三大宗教の一つとされ、その教義や実践方法には多様な流派や解釈があります。例えば、「老子」や「荘子」といった古代の哲学者の teachings が道教の基礎となっており、彼らの教えは自然との調和や無為自然(何もしないことの重要性)を強調しています。道教はまた、鏡のように自己を映し出す自然の側面を強調し、自己の内面との整合性を求めることが重要です。

1.2 道教の起源と歴史

道教は、中国の戦国時代(紀元前5世紀)にさかのぼることができ、宗教的な実践や哲学的な思想として発展してきました。その根底には、古代中国の自然信仰や、シャーマニズム的な要素が存在しています。漢代には道教が公式に認められ、さまざまな神々や神話が体系化されていく過程で、その教義も進化していきました。

道教の歴史において、特に重要な出来事の一つは「鍾馗伝説」です。鍾馗は凶悪な霊を追い払う神として知られており、その存在は道教の儀式や風習において重要な役割を果たしてきました。また、道教は、仏教との交流を通じて、さらなる発展を遂げました。道教と仏教の相互作用は、哲学的な議論や信仰の実践における豊かさをもたらしました。

1.3 道教の主要教義

道教の教義は多岐にわたり、以下のような基本的な枠組みを持っています。まず第一に、「道」と「徳」という二つの概念が挙げられます。「道」は宇宙の法則であり、すべての存在の起源です。一方で、「徳」は善行や倫理的な行動を指し、人は正しい道を進むことによって徳を積むことができるとされています。

次に、陰陽の思想も道教の重要な要素です。これは、宇宙を構成する二つの対立する力(陰と陽)が、絶えず相互作用し、調和を保つという考え方です。道教では、この陰陽のバランスを理解することで、自然と共に生きる知恵を得ることができると教えています。また、五行説(木、火、土、金、水)も道教の教義に組み込まれており、自然界の相互関係を理解するための手段とされています。

2. 道教の神々の紹介

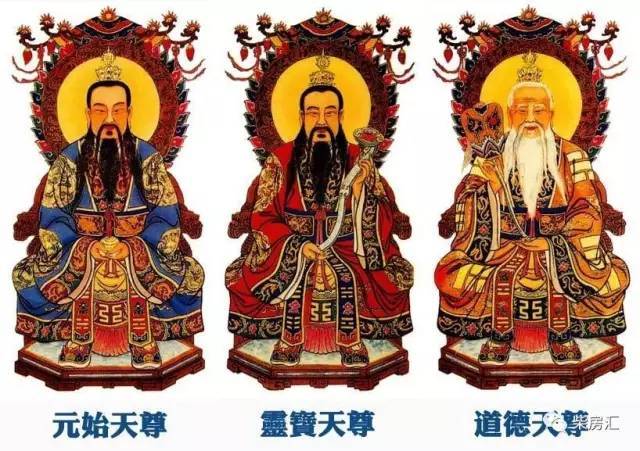

2.1 道教の主要神々

道教は多神教的な側面を持ち、たくさんの神々が登場します。中でも、有名な神々には「玉皇大帝」、すなわち天の主神がいます。玉皇大帝は、宇宙の秩序を司る存在として崇拝され、神々の王とも言える存在です。他にも、財神である「財神爺」や、長寿を象徴する「西遊記」に登場する仙人「八仙」など、さまざまな神々が人間の生活や文化に深く根付いています。

また、道教の神々はそれぞれ特定の役割や象徴を持っており、祈願や祭りの際にその神々を呼び寄せることで、信者たちは自身の願いを叶えてくれるようお願いをします。例えば、財神の祭りは特に人気があり、新年を迎える際に行われることが多いです。信者は、神への供物やお祈りを通じて、豊かな一年を願います。

2.2 各神の役割と意味

道教の神々は、さまざまな自然の現象と密接に結びついており、それぞれの神には特定の象徴的な意味があります。例えば、風の神である「風神」は、風の強さや方向を左右する存在です。信者は、風神に豊作や安寧を祈願します。また、雨水や水源を象徴する「水神」や、農業の発展を助ける「土神」も重要な役割を果たしており、これらの神々への信仰は、自然現象を理解し、管理するための一助となります。

各神々は、また自然の法則に従った形で象徴的な教訓を持っています。例えば、山の神「山神」は、安定性や持続を象徴し、困難を乗り越える力を与えてくれる存在とされています。このように、道教の神々は自然界のあらゆる側面と結びついており、それを通じて人間に知恵や助けを与える存在として機能しています。

2.3 神々と自然との関係

道教における神々は、自然界と深い関係があります。すべての神々は、自然の力を象徴し、人間が自然と調和して生きるための道しるべとなる存在です。例えば、山の神は、山や森林の守り手として、その地域の自然環境を大切にする役割を担っています。このように、道教の神々は単なる崇拝の対象ではなく、自然そのものの力を具現化した存在とされます。

また、神々は信者の心の中で、自然とのつながりを強める助けとなります。信者は、神々に祈ることで自然の恵みを享受し、また環境との調和を心がけるようになります。このように、道教では神々を通じて自然を理解し、それと調和することが重要視されています。

3. 自然界における象徴性

3.1 自然の元素と道教

道教では、自然界は五つの基本的な元素(木、火、土、金、水)から成り立っているとされています。それぞれの元素は、道教における象徴的な役割を持ち、宇宙の調和を保つために必須の要素と見なされています。例えば、木は成長や発展を象徴し、火は変化やエネルギー、土は安定や基盤、金は強さや収穫、水は流動性や柔軟性を代表しています。

これらの元素はまた、道教の医学においても重要な概念であり、人体の健康を維持するためのバランスを示しています。道教の医療では、五行の元素が身体や感情、心の健康にどのように影響を与えるかを探求し、自然の法則に従った治療法が発展しました。例えば、季節によって異なる食材を摂取することが推薦され、自然の良い恵みを最大限に活かすことが強調されます。

3.2 自然現象の解釈

道教において自然現象は、神々の意思や自然の法則を反映するものとされます。雷雨や風、日照りなどの自然現象は、神々の対話やメッセージとして解釈されることが多いです。例えば、雷の音は神々の戦いを象徴していると考えられ、農作物の成長に対する重要性が認識されています。信者は、これらの現象に対して敬意をもって接し、認識の深さが自然との調和を促進することとなります。

また、四季の移り変わりも道教において象徴的な意味を持っています。春は誕生、夏は成長、秋は収穫、冬は休息と、自然サイクルの中での人間の役割を見出すことができます。このようなサイクルの理解は、日常生活における時間の使い方や、心の持ち方にも影響を与えます。

3.3 自然の調和と道教的視点

道教的な視点では、自然の調和が最も重要なテーマです。道教は、自然を破壊することなく調和を見出すことを求めます。例えば、自然環境を尊重し、過剰な開発や乱伐を避けることが教義に組み込まれています。道教では、人間と自然の関係を深く理解し、その中で生きることが幸福と健康につながると考えられています。

また、道教は「無為自然」という概念を通じて、自然の流れに逆らわない生き方を教えます。これは、過度な干渉をせず、自然が持つ力を尊重し、適応することで、人はより豊かな生活を得るという考え方です。このような視点を持つことで、道教は持続可能な社会の構築にもつながると考えられています。

4. 道教の儀式と自然

4.1 宗教儀式と自然の結びつき

道教の儀式は、自然と密接に結びついています。多くの儀式は、特定の季節や自然現象に関連して行われます。たとえば、春の祭りでは新しい生命の誕生を祝う儀式が行われ、夏の儀式では豊作を祈願します。秋には収穫祭が行われ、冬は静寂の時とされています。これらの儀式を通じて、信者は自然のサイクルに従い、感謝の意を表すことで、調和を図ります。

また、儀式の中で、神々への供物やお祈りが重要な役割を果たします。特に、自然からの恵みへの感謝を表すために、農作物や花、果物などが供えられます。このように、道教の儀式は、自然界とのつながりを強調し、感謝の気持ちを表す場として重要な意味を持っています。

4.2 四季の祭りと自然

道教では、四季ごとの祭りが重要視されており、それぞれの季節に特有の儀式が行われます。春の祭りでは新緑の息吹を感じ、生命の再生を祝います。夏には、豊作と太陽への感謝を込めた祭りが行われ、秋には収穫の祝賀をし、冬には静けさと反省の時間が設けられます。

例えば、春の「清明祭」では、先祖を敬うために墓参りを行い、自然の恵みと新しい生命への感謝を示します。また、夏の「七夕祭」では、恋愛成就を祈願すると同時に、自然のリズムを感じる重要な機会となります。秋に行われる「中秋祭」は、豊作を祝うための祭りであり、月を愛でながら家族団らんが重要視されます。

4.3 自然からの教訓

道教は、自然から学ぶことの重要性を強調しています。自然界には多くの教訓が存在し、それを理解することで人間はより良い生き方を見出すことができるとされています。例えば、節水や節樽の大切さは、雨の日の水の恵みを優先し、無駄を減らすことに帰結します。また、自然の中での休息や反省は、心の静けさを創造するために不可欠です。

道教の教えに基づく自然からの教訓は、現代社会においても通用します。環境問題や持続可能な開発が叫ばれている中で、道教の心法と自然のリズムを理解することで、持続可能な社会を築く手助けになるでしょう。これにより、自然との調和を求める道教の視点は、現代社会においてもますます重要さを増しています。

5. 現代における道教と自然観

5.1 現代社会における道教の影響

現代においても道教は、中国社会において重要な役割を果たしています。特に、自然環境との関係を再評価する動きが強まってきています。道教の教えは、自然を大切にし、環境との調和を重視する姿勢を提唱しています。このため、道教の思想は環境保護運動や持続可能な発展に影響を与えるものとなっています。

また、道教の自然観は、現代のストレス社会において心の平穏を求める人々にも支持されており、心身の健康を保つための手段として注目されています。多くの人々が道教の教えを取り入れることで、自然と共存するライフスタイルの再構築が進んでいます。

5.2 環境問題と道教的視点

環境問題は今日の重要な課題であり、道教の視点からも深く考察されるべきテーマです。道教では、自然を征服するのではなく、尊重し、共存することが重視されます。これは、地球環境の保護や劣化した生態系の復元において重要なメッセージとなります。

道教的視点では、自然との調和を図るためには、自己の欲求を控え、自然の摂理に従うことが基本とされています。この考え方は、消費社会においても意識され、環境保護のために必要なライフスタイルの変革を呼びかける声が増えています。持続可能な社会を実現するための道教的なアプローチは、現代人にとっても参考になるでしょう。

5.3 道教と持続可能な発展

道教の思想は、持続可能な発展のモデルを構築する際に参考となる要素が多く含まれています。道教は、自然の循環やバランスを尊重する姿勢を持っており、これを現代の社会実務に応用することが可能です。例えば、エコロジカルな農業や再生可能エネルギーの利用は、道教の教えに基づく持続可能なモデルの一例と言えます。

さらに、道教は科学技術の進歩がもたらす社会の変化にも耳を傾けており、自然環境を守るために必要な方針や技術革新に柔軟に対応する姿勢を持っています。道教的なアプローチを取り入れることで、持続可能な発展を実現し、将来世代に継承すべき豊かな自然環境を守ることができるでしょう。

終わりに

道教は神々や自然との関係を深く考察することで、私たちに多くの教訓を与えてくれます。道教の視点から自然界とその象徴性を理解することで、人間と自然との調和を図り、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されます。現代社会が抱えるさまざまな課題に対して、道教は自然との調和を重視する視点を通じて、新たな可能性を示していると言えるでしょう。私たちは、道教の教えを生活の中に取り入れ、より良い未来を共に築くための一助としなければなりません。